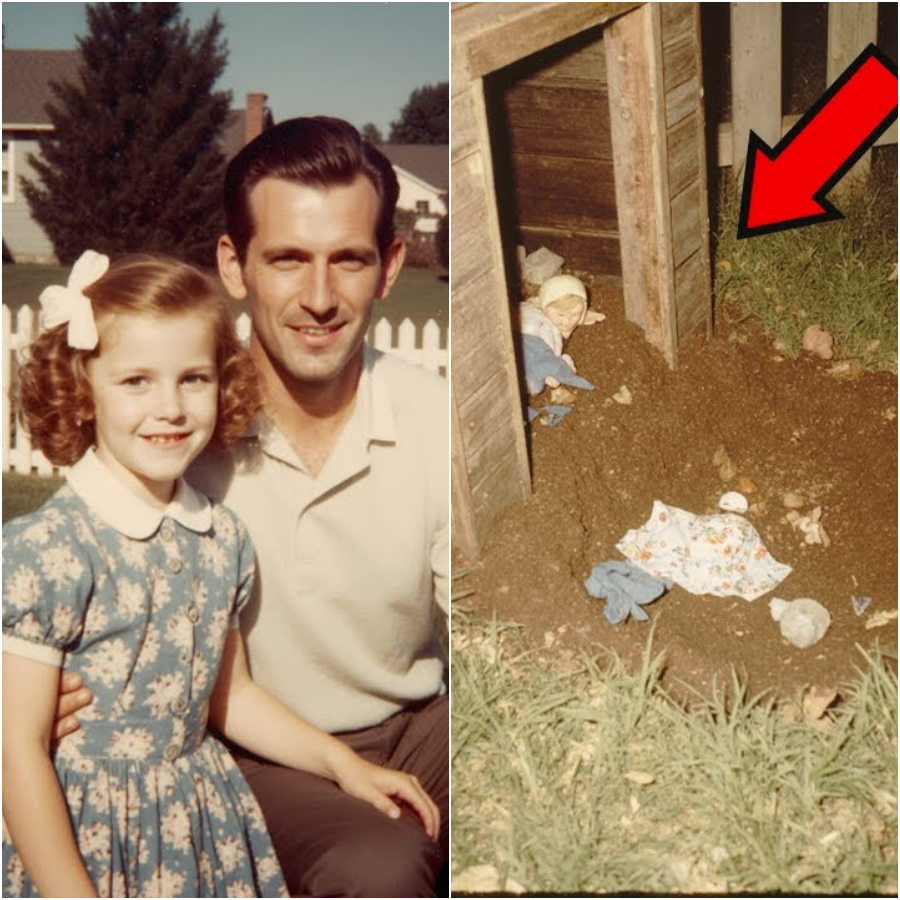

Todos pensaban que el bebé era simplemente “difícil” porque lloraba por las noches, hasta que la criada negra levantó silenciosamente la esquina del colchón y se quedó paralizada. Un horror oculto, enmascarado por un perfume caro, marcas de mordeduras en la espalda del bebé y el momento en que finalmente se atrevió a decir “No más”, puso la mansión patas arriba.

Parte 1 — El llanto que no sonaba a hambre

Los gritos del bebé resonaban por los pasillos de mármol como si la casa misma pidiera ayuda.

Eran las 3:00 a. m. en la finca Hartwell, y el llanto no era molesto ni impaciente.

Era agudo, tenso e implacable: el tipo de sonido que indica que algo anda mal.

Naomi Johnson estaba de pie en la puerta de la habitación de los niños con la mano en el pomo, escuchando.

Tenía veintinueve años, era empleada doméstica interna, negra, callada y cuidadosa, porque en hogares como este, el personal sobrevivía siendo invisible.

Pero ese llanto hacía que la invisibilidad se sintiera como una traición. Evelyn Hartwell apareció con una bata de seda, con la mirada cansada y dura a la vez.

“¿Por qué sigue llorando?”, espetó, sin siquiera mirar la cuna.

“No te pago para que lo intentes, Naomi. Te pago para que lo arregles”.

Naomi se tragó la ira y entró.

El bebé Theo, de solo tres semanas, se retorcía en su cuna dorada, con la cara roja y los puños apretados.

El monitor marcaba “normal”, la habitación estaba perfecta… pero el bebé sonaba como si sufriera.

Naomi lo levantó con cuidado, susurrando como su abuela le había enseñado a calmar a los niños asustados.

Pero Theo no se tranquilizó; se aferró a su uniforme y lloró con más fuerza, como si su cuerpo pidiera la seguridad adecuada.

A Naomi se le encogió el estómago. Conocía los llantos de hambre. Este no era uno. Cuando le ajustó el mono, notó marcas en su espalda.

Ni un rasguño. Ni un sarpullido. Pequeñas elevaciones que no debían estar ahí.

Se le aceleró el pulso y bajó a Theo con cuidado para mirar más de cerca. Volvió a revisar la cuna: sábanas demasiado apretadas, todo ordenado como en una exposición.

Entonces presionó la palma de la mano contra el colchón y sintió algo extraño: humedad, un hundimiento donde no debería estar.

Naomi se quedó mirando la sábana ajustable como si de repente se hubiera convertido en una amenaza.

Levantó una esquina.

Al principio, pensó que eran sombras y manchas. Luego vio movimiento: vida diminuta que se arrastraba donde debería haber tela limpia.

Naomi se quedó paralizada, sintiendo un frío en la garganta.

Parte 2 — La esquina que nadie debía levantar

Naomi retrocedió como si la cuna tuviera dientes.

Agarró su teléfono con manos temblorosas y tomó fotos nítidas: de la esquina del colchón, las manchas, las marcas en la piel de Theo.

Luego cogió al bebé en brazos y lo abrazó contra su pecho. “No más”, susurró.

Cuando se giró, Evelyn estaba en la puerta, demasiado pálida, demasiado quieta.

La mirada en sus ojos no era de sorpresa. Era miedo a ser expuesta.

Naomi comprendió en un instante: Evelyn ya sospechaba algo.

“Baja a mi hijo”, ordenó Evelyn con la voz apagada.

“Señora, ha estado durmiendo sobre algo contaminado”, dijo Naomi, forzando la calma.

Evelyn se acercó a la cuna como si quisiera volver a cubrir la esquina.

Fue entonces cuando apareció Richard Hartwell, con la bata medio anudada y el rostro irritado por haber sido despertado.

Vio la sábana levantada, las manchas oscuras, el pequeño movimiento, y su expresión se quebró.

No de ternura. De pánico y rabia que parecía culpa.

“Se suponía que iba a estar bien”, murmuró Richard, demasiado rápido.

Naomi no parpadeó. “¿Era nuevo?”, preguntó en voz baja. “¿O era un trato?”.

El silencio de Richard respondió antes que sus palabras. Naomi no discutió. Actuó.

Llevó a Theo a la pequeña sala de profesores al final del pasillo de servicio: limpia, sencilla, con olor a jabón en lugar de perfume.

Construyó un nido suave con toallas y almohadas limpias y lo acostó con cuidado.

El llanto de Theo se redujo a un gemido… y luego cesó.

El silencio parecía irreal, como si alguien hubiera apagado una alarma que llevaba semanas sonando.

Naomi se sentó junto a la cama, con la mano sobre su pequeño pecho, observándolo respirar.

Al amanecer, la puerta de la habitación se cerró de golpe en algún lugar del piso de arriba.

Se oyeron pasos rápidos, furiosos: los de Richard. “Estás despedido”, siseó en cuanto entró en la sala de profesores.

Naomi se interpuso entre él y el bebé sin alzar la voz. “No antes de que informe de lo que encontré”.

Richard intentó burlarse. “¿Quién te va a creer?”.

Naomi levantó su teléfono; la pantalla brillaba con fotos con fecha y hora. “Tengo pruebas”, dijo. “Y ya no quiero callarme”.

Evelyn entró detrás de él, con el rostro desprovisto y los ojos húmedos.

Por primera vez, parecía menos una anfitriona y más una madre que se había dado cuenta de que había fracasado.

“¿Qué hacemos?”, susurró con voz temblorosa.

Parte 3 — Cuando el lujo se encuentra con la verdad

Naomi respondió como una mujer que se había visto obligada a ser más valiente de lo que jamás hubiera deseado.

“Primero: ese colchón se retira hoy; nada de esconderlo ni cubrirlo”.

“Segundo: Theo ve a un pediatra de verdad, no a alguien que lo ignora todo con la mano”.

Richard abrió la boca para contenerse, pero la volvió a cerrar.

Porque Theo dormía plácidamente por primera vez, y eso hacía que cualquier excusa pareciera patética.

Evelyn asintió, llorando en silencio como si las lágrimas se hubieran desvanecido.

Finalmente honesto.

Esa mañana, los trabajadores sacaron el colchón con guantes y mascarillas.

El olor revelaba la verdad que el dinero había intentado disimular con un perfume.

Richard lo vio irse con una expresión que reflejaba arrepentimiento y humillación.

Llegó una nueva doctora de un hospital infantil: directa, tranquila, sin miedo a los apellidos.

Examinó a Theo con atención, confirmó la irritación y las picaduras, y pronunció la frase que cambió el ambiente de la mansión:

“Tu bebé no tenía cólicos. Tu bebé estaba sufriendo”.

Después de eso, la casa no volvió a ser la misma.

No porque las lámparas de araña se atenuaran ni el mármol se agrietara, sino porque la negación ya no podía habitar allí.

Evelyn se quedaba con Theo por las noches. Richard cancelaba las reuniones sin disculparse.

Semanas después, Theo dormía en una cuna nueva con un colchón sellado y certificado, y sábanas limpias que se mantenían limpias.

Sin gritos. Sin caminar frenéticamente. Solo una respiración tranquila y constante. Naomi se sentó cerca, no como una sombra, sino como alguien visible.

Una mañana, Evelyn se acercó con un sobre y voz temblorosa.

“Un contrato de verdad”, dijo. “Pago justo. Seguro. Días libres”.

Luego añadió, apenas audible: “Y… quédate, por favor. No como ayuda. Como alguien en quien confío”.

Naomi miró al bebé dormido, luego a la madre, que finalmente parecía lo suficientemente avergonzada como para cambiar.

“Me quedaré mientras esté a salvo”, dijo con voz serena. “Pero no volveré a apartar la mirada”.

Y por una vez, nadie en esa mansión intentó silenciarla.