No había hablado en tres años

Llevaba tres años sin hablar

La lluvia caía desde la tarde, fuerte e implacable, bañando las calles del centro de Savannah con reflejos borrosos de farolas y coches. Dentro de un pequeño y antiguo restaurante llamado Blue Harbor, el mundo parecía más tranquilo, más lento, unido por el suave tintineo de los platos y el olor a caldo caliente.

Fue entonces cuando se abrió la puerta.

Una joven camarera llamada Naomi Carter se detuvo en seco, con un vaso aún en la mano.

Un hombre estaba en la puerta, con su costoso traje empapado, los hombros tensos como si se mantuviera en pie solo con fuerza. En brazos, llevaba a una niña pequeña envuelta en una manta de seda que parecía totalmente fuera de lugar en una habitación tan modesta.

A primera vista, parecía poderoso.

Pero el temblor de sus manos contaba otra historia.

Un padre que se había quedado sin respuestas

“Por favor”, dijo el hombre, con la voz apenas penetrando el sonido de la lluvia. “Ayúdenla”.

La palabra impactó a Naomi más de lo esperado.

Tenía veintitrés años, era negra, estaba agotada y acostumbrada a cargar con responsabilidades mucho mayores de las que su edad le permitía. Trabajaba doble turno para ayudar a mantener a su madre, cuya salud había sido frágil durante años, y a su hermano menor, quien aún creía que la vida sería más amable de lo que solía ser.

Reconoció el miedo cuando lo oyó.

Y este hombre se estaba ahogando en él.

Ella también lo reconoció.

Jonathan Hale. Un multimillonario tecnológico cuyo nombre llenaba revistas de negocios y eventos benéficos por todo el país. Un hombre acostumbrado a dominar salas, a controlar los resultados.

Esta noche, no tenía nada de eso.

“¿Sigue abierta la cocina?”, preguntó con la voz quebrada. “Mi hija no ha comido en dos días”.

Un niño que parecía despierto pero no presente

Naomi dejó el vaso y se acercó.

Se arrodilló para poder ver bien al niño.

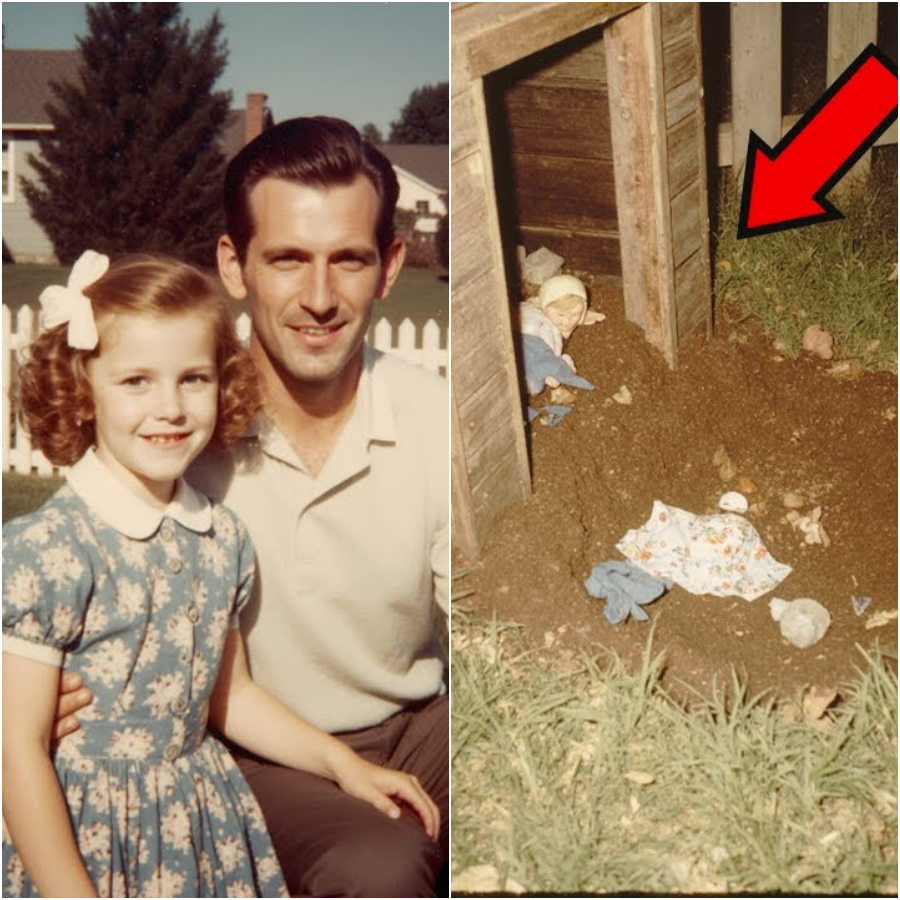

La niña era pequeña, de aspecto frágil, con grandes ojos marrones que miraban al frente sin pestañear. No lloraba. No dormía.

Parecía… cautelosa.

No estaba enferma.

Tenía miedo.

“Hola, cariño”, dijo Naomi en voz baja. “Me llamo Naomi. ¿Qué quieres comer?”

La niña no respondió.

En cambio, levantó lentamente una mano y se tocó la garganta; sus ojos se llenaron de algo que no era dolor, sino desesperación.

Jonathan exhaló temblorosamente.

“Hemos estado en todas partes”, dijo. “Médicos aquí. Especialistas de todo el país. No pueden encontrar nada malo. Nada físico”.

Hizo una pausa.

“No ha hablado en tres años”.

Naomi sintió una opresión en el pecho.

Había crecido aprendiendo que el silencio podía ser un escudo. Que a veces los niños dejaban de hablar no porque no pudieran, sino porque se sentían más seguros.

Esto no era una enfermedad.

Ella lo sabía.

La sopa que parecía seguridad

Sin pedir permiso, Naomi se dirigió a la cocina.

Preparó sopa de pollo como solía hacer su madre en las noches en que el miedo pesaba más que el hambre. Lenta. Suave. Cuidadosa. Como si el acto en sí importara.

Mientras el caldo hervía a fuego lento, Naomi no podía dejar de pensar en los ojos de la niña.

No estaban vacíos.

Estaban esperando.

Cuando regresó a la mesa, Jonathan estaba inclinado hacia adelante, susurrando en su teléfono.

“No, Evelyn, todavía no la llevo a casa”, dijo en voz baja. “Necesita comer. Necesita calma. Sí… es mi hija”.

Terminó la llamada y se llevó el teléfono a la frente, como si se estuviera recomponiendo.

Naomi colocó el tazón frente a la niña.

“Lo hice como mi mamá solía hacerlo cuando quería que me sintiera segura”, dijo.

Miedo que no tenía nada que ver con la comida

En el momento en que la cuchara tocó los labios de la niña, su cuerpo se tensó.

Las lágrimas resbalaron por sus mejillas.

No por dolor.

Por el recuerdo.

“Puedes comer”, dijo Jonathan rápidamente. “Nadie se va a enojar. Lo prometo”.

Naomi sintió un frío en el estómago.

¿Enfadada… por comer demasiado?

La niña volvió a levantar la cuchara; le temblaban las manos. Cada trago parecía un acto de valentía que no debería haber necesitado.

Sus ojos recorrieron la habitación, como si esperara un castigo.

Naomi se arrodilló a su lado y le secó las mejillas con suavidad.

“Estás a salvo aquí”, susurró. “Nada malo puede pasar esta noche”.

Por un breve instante, la niña se inclinó ante su tacto.

Y Naomi sintió que algo dentro de ella se rompía.

Esto no era una enfermedad.

Era miedo aprendido lenta y cuidadosamente, con el tiempo.

El momento en que se rompió el silencio

La niña comió solo la mitad del tazón antes de tirar suavemente de la manga de su padre, indicando que estaba llena. Jonathan asintió, con la culpa dibujada en su rostro.

Buscó su billetera.

Naomi lo detuvo.

“No te preocupes por la cuenta”, dijo en voz baja. “Solo quería que se sintiera bien”.

La miró fijamente, atónito.

Entonces sucedió algo inesperado.

La niña se deslizó de la silla y caminó directamente hacia Naomi. La abrazó con fuerza por la cintura, aferrándose como si temiera soltarla.

No fue un abrazo de agradecimiento.

Un abrazo desesperado.

Naomi sintió a la niña temblar. Luego, una respiración cálida cerca de su pecho.

Un susurro.

“Ayúdame.”

Naomi se quedó paralizada.

Se apartó lo suficiente para mirarse la cara.

e.

La niña tenía los labios entreabiertos. Su mirada suplicaba.

Había hablado.

Después de tres años de silencio.

Una despedida que se sintió como un comienzo

Jonathan levantó a su hija rápidamente, con cuidado, con la voz temblorosa.

“Tenemos que irnos”, dijo. “Gracias. De verdad”.

Se fueron momentos después, envueltos por la lluvia. El coche negro desapareció en la noche, dejando a Naomi parada, con el corazón latiendo con fuerza con palabras que se negaban a desvanecerse.

Ayúdame.

Esa noche, Naomi no pudo dormir.

Limpió. Cerró el restaurante. Caminó a casa bajo un cielo pálido.

El peso no se le quitó del pecho.

La propina que no cambió nada

A la mañana siguiente, el dueño del restaurante le entregó a Naomi una nota doblada.

“Ese hombre te dejó una propina”, dijo.

Dentro había un cheque por cinco mil dólares.

Se quedó sin aliento.

Pero el dinero no alivió el nudo en su estómago.

“¿Qué sabes de su familia?”, preguntó.

El hombre suspiró.

“Gente poderosa. Adinerados. Su esposa… muy estricta. Muy controlada.”

Cuando la responsabilidad se volvió inevitable

Esa tarde, un coche negro familiar apareció al otro lado de la calle.

A través de la ventana tintada, Naomi vio una pequeña figura acurrucada en el asiento trasero.

Observando.

Y en ese momento, Naomi comprendió algo con claridad.

Esto ya no era solo amabilidad.

Era responsabilidad.

Lo que siguió cambiaría sus vidas.