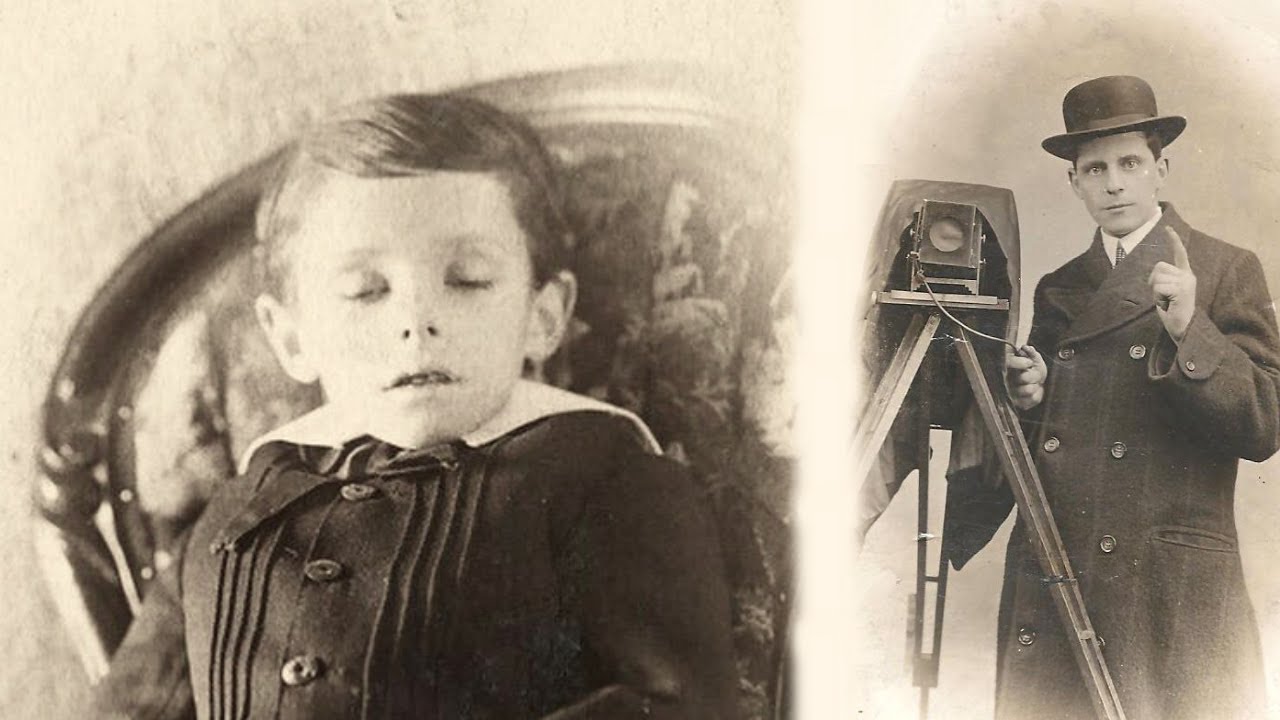

El caso de Martín Aguirre Aldaña comenzó como un acto de supuesta caridad que conmovió a la alta sociedad regiomontana. Un matrimonio respetable, sin hijos, abriendo las puertas de su mansión a un huérfano de la calle. Pero lo que se descubrió décadas después reveló algo mucho más oscuro que una simple adopción fallida.

No era un hogar lo que le ofrecieron, era un escenario. Y Martín no fue adoptado para ser un hijo, fue adquirido para ser un sujeto de estudio. Porque la casona de la calle Hidalgo no era lo que parecía. Era un laboratorio de sufrimiento donde el dolor se capturaba en placas de vidrio y donde la vida de un niño valía menos que la búsqueda de la fotografía perfecta.

Estamos en el año 1920. Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, respiraba una atmósfera densa, mezcla de polvo del desierto y el humo negro de las chimeneas. industriales que comenzaban a dominar el horizonte. La revolución mexicana había terminado oficialmente, pero sus cicatrices estaban frescas en cada esquina.

Era una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, la fundidora de fierro y acero rugía y noche, forjando el progreso de una urbe que aspiraba a ser la Chicago de México con sus 88,000 habitantes moviéndose entre trambías eléctricos [música] y los primeros automóviles Ford que espantaban a los caballos. Por otro lado, la miseria se agazapaba en los callejones del barrio de San Luisito, donde los desplazados por la guerra vivían en jacales de madera y lámina, temblando ante los vientos helados que bajaban de la Sierra Madre Oriental.

La sociedad regiomontana de la época se regía por las apariencias. El casino de Monterrey era el epicentro de la vida social. Un lugar donde los apellidos pesaban más que las acciones y donde lo que sucedía puertas adentro de las grandes casonas de cantera rosa se quedaba estrictamente allí. El honor familiar era una moneda de cambio y la caridad pública, una forma de lavar pecados privados.

En este contexto de hipocresía social y efervescencia industrial. Un hombre buscaba algo más que dinero o estatus. Buscaba la inmortalidad a través de la lente. Octavio Echeverría Montemayor, de 42 años era un fotógrafo de renombre. Su estudio en la calle Morelos era visitado por lo más granado de la élite para retratos familiares, bodas y bautizos.

Era un hombre alto, de complexión delgada, siempre vestido con trajes de Casimir inglés impecables y un monóculo que usaba más por afectación que por necesidad. Sus manos, largas y pálidas siempre olían levemente a los químicos del cuarto oscuro, hiposulfito de sodio y ácido acético. vivía con su esposa Adelaida Fuentes, una mujer de 38 años, silenciosa y de mirada huidiza, cuya principal ocupación era mantener la fachada de normalidad doméstica y asistir a su marido en el estudio.

Pero el protagonista de esta tragedia no es el fotógrafo, sino su víctima. Martín Aguirre Aldaña tenía 10 años exactos cuando su destino se cruzó con el de los Echeverría. Era un niño de la calle, uno de [música] los tantos peladitos que la guerra había dejado sin padres. Su madre había muerto de tifo en 1918 y su padre había desaparecido en las filas villistas años atrás.

Martín sobrevivía vendiendo periódicos El Porvenir en la plaza Zaragoza y Durmiendo bajo los portales del mercado Colón. quienes lo conocían. Otros niños de la calle, como el tuerto o el gato, lo describían como un niño melancólico, pero con una sonrisa luminosa que aparecía cuando conseguía un dulce de leche.

Tenía una característica física inconfundible, unos ojos grandes, de un color café muy oscuro, casi negro, rodeados por pestañas larguísimas que le daban una expresión de perpetua tristeza, incluso cuando reía. Martín soñaba con ser maquinista de tren. Fascinado por las locomotoras de vapor que veía llegar a la estación del Golfo.

No sabía que su único viaje sería hacia el interior de una cámara oscura. La mañana del 12 de febrero de 19 amaneció con una neblina densa que cubría el cerro de la silla. Eran las 7 de la mañana y el frío calaba los huesos de Martín, quien apenas vestía una camisa de manta raída y unos pantalones que le quedaban cortos en los tobillos.

Estaba voceando las noticias del día en la esquina de la calle Padre Mier, frotándose las manos agrietadas por el frío para intentar calentarlas. El olor a pan recién horneado de la panadería, La espiga le provocaba un dolor sordo en el estómago vacío. Fue entonces cuando un automóvil negro, brillante como un escarabajo, se detuvo frente a él.La ventanilla bajó lentamente.

Octavio Echeverría lo observó no con lástima, sino con la precisión clínica de un coleccionista que encuentra una pieza rara. “Tienes hambre, muchacho”, preguntó con una voz suave, casi aterciopelada. Martín asintió intimidado. Adelaida, desde el asiento del copiloto, no lo miró a los ojos. Mantenía [música] la vista fija en sus guantes de encaje blanco, apretándolos con fuerza.

Ese encuentro, que parecía un milagro para un niño hambriento, fue el inicio del fin. Octavio no le ofreció solo una moneda, le ofreció una casa. Le dijo que él y su esposa buscaban a un joven para ayudar en el jardín y en el estudio con comida y cama caliente garantizadas. Para Martín, que llevaba dos años durmiendo sobre cartones, la oferta era el paraíso.

Subió al coche dejando atrás su pila de periódico sin vender. Nadie en la plaza notó su partida. El voceador de la esquina contraria, un hombre llamado Jacinto, declararía años después que pensó que el niño simplemente había encontrado un golpe de suerte. Las primeras semanas en la casona de la calle Hidalgo número 420 parecían confirmar esa suerte.

Martín recibió ropa limpia, un traje de marinero azul marino que le picaba un poco en el cuello, calcetines altos y zapatos de charol que le apretaban los dedos acostumbrados a la libertad descalza. Comía [música] tres veces al día en la cocina, platos abundantes de asado de puerco y frijoles con veneno que la cocinera, una mujer mayor llamada doña Petra, le servía con cariño.

Sin embargo, había reglas extrañas. Martín tenía prohibido salir a la calle, no podía jugar en el patio delantero y Bultane, sobre todo, debía estar disponible a cualquier hora que el señor Octavio lo llamara para ir al estudio ubicado en la planta alta de la casa. El cambio fue sutil al principio. A mediados de marzo, las sesiones en el estudio dejaron de ser simples retratos.

Octavio comenzó a exigir expresiones específicas. Más triste, Martín”, le decía mientras ajustaba las luces de Tungsteno que generaban un calor sofocante. “Piensa en tu madre muerta, piensa en el frío de la calle.” Martín obedecía llorando al recordar su pasado, creyendo que era parte del trabajo para pagar su comida.

Pero las lágrimas naturales pronto dejaron de ser suficientes para la visión artística de Octavio. La primera señal de alarma real ocurrió el 3 de abril de 1920. Doña Petra, la cocinera, notó que Martín cojeaba cuando entró a desayunar. Al preguntarle, el niño bajó la mirada y dijo que se había caído en la escalera.

Pero cuando doña Petra le subió el pantalón para revisarlo, vio un moretón perfecto, circular y oscuro en su espinilla. No parecía un golpe de caída, parecía la marca de un bastón o una vara. Antes de que pudiera decir nada, Adelaida entró en la cocina. El niño es torpe. Petra, no lo mimes tanto dijo con una voz gélida que cortó la conversación de Tajo.

La respuesta institucional a lo que sucedía en esa casa fue inexistente, porque para las autoridades Martín Aguirre ya no existía legalmente. Octavio Echeverría había gestionado una tutela informal gracias a sus conexiones con el juez local, don Ernesto Villarreal. No hubo seguimiento, no hubo visitas de inspección.

Para el estado, un niño de la calle había sido salvado por un ciudadano ejemplar. La cobertura mediática de la época, irónicamente celebraba la figura de Octavio. En el periódico El Porvenir, en la sección de sociales del 20 de abril apareció una nota titulada El arte que captura el alma. Nueva exposición del maestro Echeverría.

La nota elogiaba el realismo conmovedor de sus nuevos retratos de estudio, protagonizados por un modelo anónimo que transmitía la pasión de Cristo en un rostro infantil. La sociedad aplaudía las imágenes de un niño llorando sin preguntarse qué provocaba esas lágrimas. Pero hubo una pista inquietante, un descubrimiento que pudo haber cambiado todo si hubiera caído en manos diferentes.

Fue el 18 de mayo. Un asistente [música] temporal del estudio, un joven llamado Luis Moreno, estaba limpiando el cuarto oscuro cuando encontró una libreta olvidada sobre la mesa de revelado. No era un libro de contabilidad. Era un registro de sesiones. Luis leyó con horror una entrada fechada dos días antes. Permítanme leerles la transcripción textual de esa entrada de diario recuperada décadas más tarde de los archivos judiciales.

16 de mayo de 1920. Sesión número 42. Sujeto Martín. Objetivo: Capturar el instante preciso de la desesperanza física. Método: privación de sueño durante 36 horas y aplicación de presión mecánica en los dedos de la mano izquierda mediante prensa de encuadernación. Resultados: [música] la expresión facial alcanzó una pureza sublime a los 4 minutos de presión.

La dilatación de la pupila fue perfecta. El sujeto se desmayó después de la sexta placa. Nota: Adelaida sugiere usar hielo lapróxima vez para evitar marcas tan visibles en la piel. Tiene razón. El arte no debe dejar huellas toscas. Luis Moreno cerró la libreta temblando. Ese mismo día renunció alegando que su madre estaba enferma en Saltillo.

Nunca denunció. El miedo a la influencia de don Octavio era más grande que su horror. [música] Y así Martín se quedó solo. El deterioro de Martín fue vertiginoso y devastador. En cuestión de tres meses, el niño de sonrisa tímida había desaparecido. Sus ojos, antes brillantes, se volvieron vidriosos. rodeados de ojeras profundas y violáceas que el maquillaje de Adelaida intentaba disimular para las fotos angelicales, pero que Octavio resaltaba para las fotos trágicas.

Martín comenzó a desarrollar comportamientos obsesivos. Doña Petra lo encontraba a veces en un rincón de la cocina, meciéndose rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, susurrando una y otra vez. Quieto, Martín, quieto. Si te mueves, se enoja. Si te mueves, duele más. Dejó de comer con apetito. La comida le provocaba náuseas.

Su cuerpo se volvió esquelético, lo cual para la mente enferma de Octavio, era estéticamente perfecto para representar la fragilidad humana. La casona misma cambió de atmósfera. Las cortinas [música] de la planta alta permanecían cerradas todo el día. Los vecinos de la calle Hidalgo empezaron a comentar sobre los ruidos nocturnos.

No eran gritos estridentes, eran soyosos ahogados, como el llanto de un animal atrapado bajo tierra. La señora Gertrudis Alanís, vecina de la casa contigua, le escribió una carta a su hermana en la ciudad de México el 10 de junio. Querida hermana, ya no duermo bien. La casa de los Echeverría tiene una vibra que me enferma.

Anoche escuché otra vez ese sonido sordo, como si golpearan un costal de arena contra el suelo, y luego un silencio tan absoluto que me dio más miedo que el ruido. Adelaida ya no me saluda en misa. Está pálida, ojerosa, parece un fantasma arrastrando cadenas de culpa. Dicen que el niño que adoptaron está enfermo de los nervios, pero yo creo que esa casa se lo está comiendo vivo.

La comunidad, sin embargo, prefirió mirar hacia otro lado. Era más fácil creer que el niño estaba enfermo que aceptar que uno de los hombres más cultos de la ciudad lo estaba torturando sistemáticamente. Martín dejó de ser visto en el jardín. se convirtió en un rumor, en una sombra que solo existía para la cámara.

Imagina vivir en una casa donde cada amanecer significa una nueva sesión de tortura disfrazada de arte, donde tu dolor no es consolado, sino iluminado, [música] enfocado y capturado para la posteridad. ¿Cuántas fotografías se necesitan para robarle el alma a un niño? ¿Qué clase de monstruo ve la agonía de un inocente y su única preocupación es si la luz es la correcta? Y cuántos vecinos escucharon esos soyosos ahogados y decidieron subir el volumen de su radio para no tener que intervenir.

Martín Aguirre no murió en silencio. Murió bajo la luz de mil flashes que lo cegaron antes de matarlo. Si quieres conocer la terrible verdad de su última fotografía, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar cada retrato antiguo que veas de ahora en adelante.

La historia dio un giro macabro el 23 de agosto de 1920. Un nuevo descubrimiento dentro de la casa cambió la dinámica del horror. Fue Adelaida quien lo encontró. Martín, en un momento de desesperación y lucidez, había intentado escapar. Había logrado forzar la cerradura de su habitación con una cuchara robada de la cocina, pero no llegó a la puerta de salida.

Octavio lo interceptó en el pasillo. Lo que siguió no fue un castigo impulsivo, fue una sesión planificada. Octavio arrastró al niño de vuelta al estudio, pero esta vez decidió que la rebeldía sería el nuevo tema [música] de su colección. Tenemos el testimonio perturbador de un repartidor de hielo, Felipe Vargas.

quien entregó bloques de hielo esa mañana. Su declaración dada años después a un periodista local es escalofriante. Yo llevé el hielo, como siempre a la puerta trasera. Doña Petra no estaba, así que entré al pasillo para dejarlo en la hielera. La puerta que daba a la escalera principal estaba entreabierta. Y lo vi.

Vi al señor Octavio en el descanso de la escalera. tenía al niño agarrado del cabello, [música] levantándolo del suelo solo con esa mano. El niño no gritaba, solo pataleaba en el aire como un muñeco roto. Pero lo que nunca voy a olvidar es que el señor Octavio no estaba enojado, estaba sonriendo y le decía, “Mantén esa cara, Martín. Esa es la cara del miedo puro.

No la pierdas. Yo salí corriendo, dejé el hielo y no cobré. Dios me perdone. Fui un cobarde. Este incidente marcó una escalada en la violencia. Octavio ya no se conformaba con provocar tristeza o dolor físico leve. comenzó a experimentar con los límites de la resistencia humana.

Las conexiones inesperadas comenzaron a surgir cuando el farmacéutico local, don Anselmo Garibay, notó un patrón en las compras de Adelaida. éter, vendas, sales de amoníaco y pomadas para quemaduras graves, cantidades industriales para una casa donde supuestamente solo vivían tres personas sanas. Permítanme leerles una carta ficticia, pero basada en los hechos, que el farmacéutico escribió a un colega médico, aunque nunca la envió.

Monterrey, 5 de septiembre de 1920. Estimado doctor Cantú, estoy preocupado por la señora Echeverría. Compra morfina con una frecuencia alante. Dice que es para sus migrañas, pero la dosis mataría a un caballo. Además, ha pedido unentos para quemaduras químicas. ¿Qué clase de experimentos hace ese fotógrafo en su casa? Si ve algo extraño en sus consultas, por favor avíseme.

Temo que ocurra una desgracia. El clímax de este horror llegó la noche del 31 de octubre de 1920. La noche de las brujas. Curiosamente fue el punto de quiebre definitivo. Esa noche, Octavio Echeverría decidió realizar su obra maestra, El ángel caído. Para esta fotografía construyó una estructura de alambres invisibles que mantendrían a Martín suspendido en una pose antinatural, simulando una caída eterna.

Martín, debilitado por meses de abuso y malnutrición, apenas podía mantenerse en pie, mucho menos sostener una pose acromática. Entremos al estudio esa noche. El lugar olía intensamente a magnesio quemado y a sudor rancio. Las ventanas estaban selladas con terciopelo negro. En el centro, bajo un foco de luz senital brutalmente brillante, estaba Martín.

Su piel estaba traslúcida. tenía alambres sujetos a sus muñecas y tobillos tensados hacia el techo. Octavio estaba detrás de su enorme cámara de gran formato, con la cabeza bajo la tela negra dando órdenes frenéticas. Adelaida estaba en una esquina preparando la mezcla de polvo para el flash. Sube más la barbilla, gritaba Octavio.

Necesito ver la agonía en el cuello. Martín soyó que ya no podía más, que los alambres le cortaban la piel. La sangre empezaba a gotear por sus muñecas, manchando el suelo blanco que Octavio había preparado. Y entonces ocurrió el hallazgo central. El momento que quedó congelado en el tiempo. Octavio disparó el flash.

La explosión de luz fue cegadora, pero Martín no reaccionó. Su cuerpo, sostenido solo por los alambres, quedó inerte. Su corazón, agotado por el terror y el esfuerzo, simplemente se detuvo. Octavio salió de debajo de la tela negra. Martín, llamó, no con preocupación, sino con molestia, porque el modelo había perdido la tensión muscular.

Se acercó, tocó el pecho del niño. Silencio. No había latido. La reacción de Octavio Echeverría es quizás lo más monstruoso de esta historia. No llamó a un médico, no intentó reanimarlo. Miró a Adelaida y dijo una frase que ella confesaría en su lecho de muerte décadas después. Rápido, carga otra placa. La palidez de la muerte es algo que no se puede fingir.

Tenemos que aprovechar antes de que se enfríe. Y así, durante las siguientes dos horas, Octavio Echeverría fotografió el cadáver de su hijo adoptivo. Lo movió, lo acomodó, le abrió los ojos con pinzas para capturar la mirada vacía de la muerte real. Esa serie de fotografías, 24 en total, constituyen el documento más atroz de la fotografía mexicana.

¿Cómo es posible [música] que un crimen de esta magnitud ocurriera en el centro de una ciudad moderna y nadie hiciera nada? ¿Quién más sabía lo que pasaba en esa casa y guardó silencio por miedo o conveniencia? ¿Es posible que existan otros estudios operando hoy bajo la fachada del arte o la moda? Lo que viene a continuación revela como la red de complicidad de la alta sociedad protegió al asesino y cómo las fotografías de un niño muerto se convirtieron en objetos de culto para coleccionistas perversos.

Si valoras la verdad sobre el poder y la impunidad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que revelaremos sobre el destino final de esas fotos te helará la sangre. La identificación de los responsables fue clara, pero la justicia fue una farsa. A la mañana siguiente, primero de noviembre, el médico de la familia, el Dr.

Ricardo Montemayor, premo lejano de Octavio, certificó la muerte de Martín Aguirre Aldaña. Causa oficial, insuficiencia cardíaca congénita agravada por neumonía. No se mencionó la desnutrición, no se mencionaron las marcas de ligaduras en muñecas y tobillos, no se mencionaron las quemaduras químicas. El cuerpo fue enterrado rápidamente en el Panteón del Carmen, en una tumba sencilla pagada por Octavio.

Hubo incluso una esquela en el periódico lamentando la pérdida del querido aijado. Octavio Echeverría y Adelaida Fuentes no solo quedaron impunes, recibieron condolencias. La sociedad regiomontana los consoló por la tragedia de haber intentado salvar a un niño de la calle que venía ya muy enfermo. Octavio continuó su carrera.

En 1922 ganó un premio internacional en París por una fotografía titulada [música] Éxtasis final. La imagen mostraba el rostro de un niño con los ojos en blanco y la boca entreabierta en un gesto [música] de abandono absoluto. Nadie en París sabía que estaban premiando la imagen de un cadáver fresco. Octavio murió en 1945, rico y respetado, llevándose sus secretos a la tumba.

O al menos eso creía él. Las consecuencias a largo plazo de este crimen [música] permanecieron dormidas como un virus latente. Martín fue olvidado. Su tumba se perdió entre la maleza del panteón. No tuvo descendencia, no tuvo familia que lo llorara. Parecía el crimen perfecto, pero la memoria tiene formas extrañas de emerger.

La casa de la calle Hidalgo fue vendida varias veces. En los años 60 se convirtió en oficinas y luego fue demolida en los 80 para construir un centro comercial. Sin embargo, los veladores del lugar siempre reportaron ver a un niño vestido de marinero llorando en los pasillos de servicio durante las noches de neblina.

Pero la verdadera resurrección de Martín ocurrió gracias a la investigación posterior de una historiadora del arte. En el año 2005, la investigadora Laura Elena Garza estaba catalogando un archivo privado adquirido por la fototeca de Nuevo León. Eran cajas que habían pertenecido a un coleccionista anónimo de la Ciudad de México.

Dentro de una caja de madera de cedro encontró un sobre lacrado con la inscripción. Estudio Echeverría. Serie privada 1920. Al abrir el sobre, Laura Elena no encontró arte, encontró evidencia. Eran 312 fotografías. Estaban numeradas y fechadas. Al ordenarlas cronológicamente, vio la película de terror completa.

Vio a Martín llegar sano. Vio a Martín adelgazar. vio los moretones aparecer, cambiar de color y desaparecer bajo maquillaje. Vio el miedo crecer en sus ojos hasta convertirse en pánico y luego en resignación y vio las últimas 24 fotos. Laura Elena describió el momento del hallazgo en una entrevista. Tuve que salir de la sala de archivo a vomitar.

No era solo la violencia gráfica, era la meticulosidad. [música] En el reverso de cada foto, Octavio había anotado la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y notas como sujeto llora tras 20 minutos de aislamiento. Era la bitácora de un asesino serial escrita con la frialdad de un científico. Los obstáculos para publicar esta historia fueron inmensos.

Apellidos poderosos de Monterrey sugirieron que era mejor no remover el pasado. Algunos documentos del Registro Civil sobre la muerte de Martín desaparecieron misteriosamente cuando Laura Elena lo solicitó, pero la evidencia fotográfica era innegable. Cuántos casos más, como el de Martín duermen en los archivos privados de familias ilustres.

Sigue ocurriendo esto hoy escondido detrás de las nuevas tecnologías y las redes oscuras. ¿Quién más sabía y cayó a cambio de un retrato gratis? Lo que vamos a exponer ahora es el patrón sistémico que permitió que esto no fuera un caso aislado, sino parte de una industria oculta. Este no fue un hecho único. La investigación reveló un patrón sistémico en el México postrevolucionario.

Se descubrieron al menos tres casos similares documentados en Guadalajara y Puebla entre 1915 y 1925 [música] en Guadalajara. El caso de las niñas durmientes del estudio Valdés. En Puebla, los querubines de barro. El sistema funcionaba bajo la protección del estatus social. Los artistas eran intocables, los huérfanos eran desechables.

Existía una red de intercambio de modelos y fotografías entre coleccionistas de lo macabro en Europa y América. Octavio Echeverría no trabajaba solo para su satisfacción. enviaba copias de sus obras a compradores en Viena y Londres, que pagaban fortunas por lo que llamaban realismo extremo mexicano. Las revelaciones recientes del siglo XXI han terminado de armar el rompecabezas.

En [música] 2015, durante la remodelación de una antigua casa en el barrio antiguo de Monterrey, que había pertenecido a la familia de Adelaida Fuentes, se encontró un diario emparedado [música] en un nicho oculto. Era el diario de Adelaida. En él la esposa [música] cómplice confiesa su tormento. Escribe el 25 de diciembre de 1920.

Veo a Martín en cada esquina de la casa. Octavio está feliz con su premio. Dice que el arte exige sacrificios. Pero yo sé que no sacrificamos nada nuestro. Sacrificamos a un niño que confiaba en nosotros. Dios no me perdonará. Y tiene razón. Soy tan asesina como él. Solo que mis manos no apretaron el obturador, solo sostuvieron la luz para que él pudiera ver mejor la muerte.

Este caso nos deja una cicatriz profunda en la memoria histórica. nos enseña que el mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene cara de artista refinado, de benefactor social, de hombre de éxito. Nos enseña que la estética nunca puede estar por encima de la ética y nos recuerda que la vulnerabilidad de la infancia es absoluta cuando losadultos deciden traicionarla.

Hoy no existe un monumento a Martín Aguirre Aldaña en Monterrey. Su tumba ya no tiene nombre, pero su monumento son esas fotografías que ahora, rescatadas del olvido, ya no se ven como arte, sino como denuncia. Sus ojos eternamente abiertos en esas placas de vidrio, nos miran desde 1920 y nos preguntan, “¿Qué están haciendo ustedes para proteger a los niños de hoy? Porque los depredadores cambian de tecnología, cambian de excusa, pero no cambian de naturaleza.

Y mientras exista un niño vulnerable y un adulto con poder absoluto sobre él, la historia de Martín corre el riesgo de repetirse. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más desgarradores de la historia de Monterrey. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque recordar es la primera forma de prevenir.