Vamos a comprar el pan que mamá nos pidió conmigo rapidito. Resuelto. Hermanos desaparecidos en Chile encontrados con 31 años. Prueba de ADN impactante. Imagina que tus hijos salen a jugar una mañana cualquiera y nunca regresan. Imagina buscarlos durante días, semanas, meses, años. Imagina que la policía abandone el caso, que los archivos se acumulen en el olvido, que todos te digan que sigas adelante. Ahora imagina que 31 años después, cuando ya has perdido toda esperanza, una prueba de ADN revela algo imposible.

Tus hijos están vivos. Esto no es ficción. Esto sucedió en Chile y es una de las historias más impactantes que este país ha conocido. El 18 de junio de 1993, en la comuna de Puente Alto, al sureste de Santiago, comenzó una pesadilla que duraría más de tres décadas. Esa mañana de invierno, Carlos y Alberto Morales, de 8 y 6 años respectivamente, salieron de su casa ubicada en una población humilde del sector. Su madre, Rosa Morales, una mujer de 34 años que trabajaba como asesora del hogar, les dio permiso para ir a comprar pan a la panadería de la esquina a menos de 200 m de distancia.

Era una rutina que habían hecho decenas de veces. Carlos, el mayor siempre cuidaba a su hermano menor. Pero esa mañana algo salió terriblemente mal. El cielo estaba gris, típico del invierno santiaguino. La temperatura rondaba los 6 gr cent y las calles de tierra del barrio estaban húmedas por la llovisna de la noche anterior.

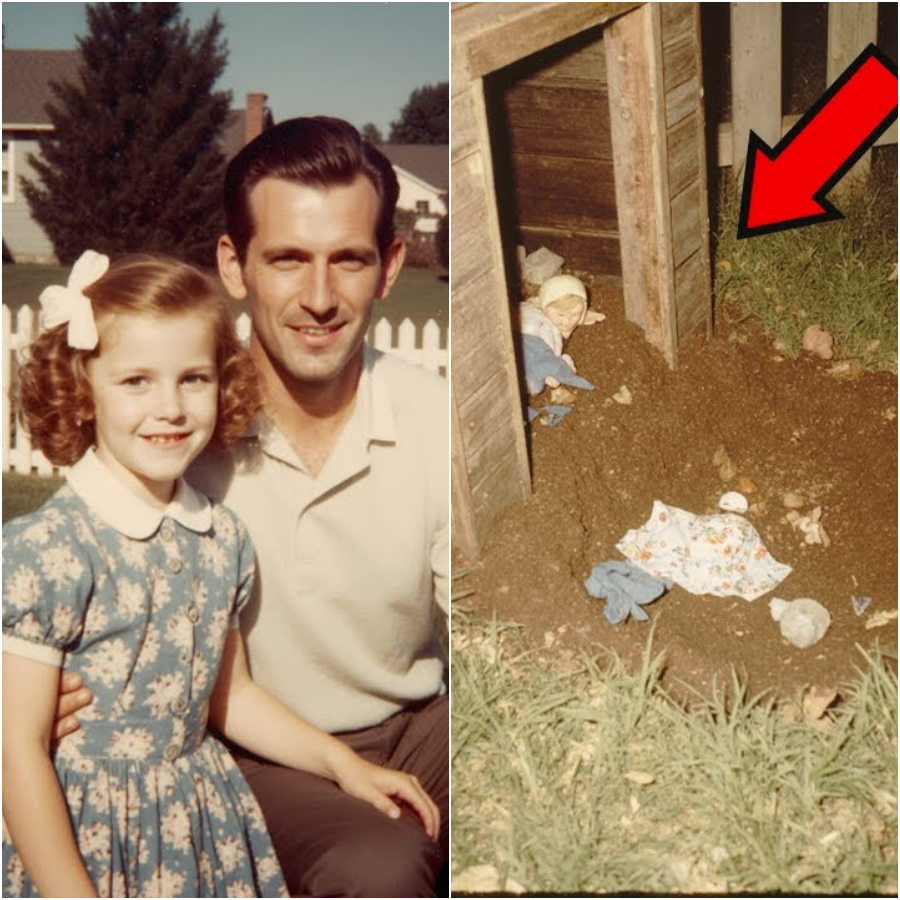

Rosa les entregó 1000 pesos a Carlos. Le recordó que comprara las marraquetas que más le gustaban a su padre y que regresaran de inmediato. Los niños salieron corriendo, emocionados por la pequeña aventura matutina. Llevaban puestos chalecos de lana tejidos a mano por su abuela, pantalones de mezclilla y zapatillas gastadas. Carlos tenía el cabello negro y lacio, ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba su rostro. Alberto era más pequeño, con mejillas redondas y una personalidad tímida que contrastaba con la energía de su hermano mayor.

Rosa continuó con sus quehaceres domésticos, lavó los platos del desayuno, barrió el pequeño patio trasero y preparó ropa para lavar. Su esposo, Manuel Morales, había salido temprano a trabajar en una fábrica textil del sector. Los otros dos hijos de la pareja, mayores que Carlos y Alberto, ya estaban en el liceo. La casa construida con muros de adobe y techo de zinc era modesta, pero acogedora. Rosa la mantenía impecable a pesar de las limitaciones económicas que enfrentaban. Pasaron 15 minutos, luego 20.

Rosa comenzó a impacientarse. La panadería estaba muy cerca y los niños nunca se demoraban tanto. A los 25 minutos salió a la calle y caminó rápidamente hacia la panadería. El viento frío le golpeaba el rostro mientras apuraba el paso. Cuando llegó, le preguntó al panadero, “Don Héctor, un hombre mayor de bigotes canosos que conocía a toda la familia. ¿Han venido mis hijos a comprar pan?”, preguntó Rosa con un tono de voz que ya reflejaba preocupación. Don Héctor negó con la cabeza.

No, Rosa, no los he visto en toda la mañana. ¿Les pasó algo? El corazón de Rosa comenzó a latir más rápido. Salió de la panadería y empezó a recorrer las calles aledañas, gritando los nombres de sus hijos. Carlos Alberto. Su voz resonaba en el barrio silencioso. Algunos vecinos salieron de sus casas al escuchar los gritos. Doña Marta, una vecina que vivía dos casas más abajo, se acercó preocupada. ¿Qué pasó, Rosa? Mis niños salieron a comprar pan y no han vuelto.

No están en la panadería, no los encuentro. La noticia se esparció rápidamente por el vecindario. En minutos, decenas de personas se unieron a la búsqueda. Recorrieron cada calle, cada pasaje, cada rincón de la población. Preguntaron en tiendas, en casas, en la escuela cercana. Nadie había visto a Carlos y Alberto. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Rosa corrió de vuelta a su casa y llamó a Manuel al trabajo. Su esposo dejó todo y llegó en menos de media hora, pálido y con los ojos llenos de terror.

Juntos fueron a la comisaría de Puente Alto para presentar la denuncia. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando entraron a la comisaría, un edificio antiguo de paredes descascaradas y olor a humedad. El carabinero de turno, un hombre de mediana edad con expresión cansada, los atendió sin mayor urgencia. ¿Hace cuánto que desaparecieron?”, preguntó mientras llenaba un formulario a mano. Desde las 8:30 de la mañana salieron a comprar pan y nunca llegaron a la panadería, explicó Manuel con la voz quebrada.

Mire, señor, probablemente se fueron a jugar a algún lado. Los niños hacen eso. Espere hasta la noche y si no aparecen, vuelva mañana. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Mis hijos no son así. Algo les pasó. Tiene que ayudarnos ahora. El carabinero suspiró y tomó los datos básicos. Nombres completos, edades, descripción física, dirección. les dijo que enviaría un radiopatrulla a revisar la zona, pero que las primeras 24 horas eran cruciales y que generalmente los niños aparecían.

Esta actitud negligente sería solo el primero de muchos errores que marcarían este caso. Manuel y Rosa regresaron al barrio y continuaron buscando junto a los vecinos. Recorrieron el canal San Carlos, un canal de riego que pasaba cerca de la población. temiendo lo peor. Buscaron en sitios seriazos, en construcciones abandonadas, en cualquier lugar donde dos niños pudieran haberse escondido o perdido, pero no había rastro de ellos. Cuando cayó la noche, Rosa estaba destrozada. se sentó en el umbral de su casa temblando, llorando sin consuelo.

Manuel caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Los vecinos trajeron té caliente y palabras de aliento, pero nada podía calmar la angustia que sentían. Al día siguiente, la búsqueda se intensificó. Más vecinos se sumaron, incluso personas de poblaciones cercanas que se habían enterado por la radio local. Se imprimieron volantes con las fotos de Carlos y Alberto tomadas en la última Navidad. En las imágenes, ambos niños sonreían frente a un arbolito decorado con guirnaldas caseras.

Rosa distribuyó cientos de estos volantes por todo Puente Alto, pegándolos en postes, en paraderos de micro, en el consultorio, en la feria. La policía finalmente organizó una búsqueda más formal. Un grupo de carabineros con perros rastreadores llegó al barrio al tercer día de la desaparición. Los perros siguieron un rastro desde la casa de los morales hacia el poniente en dirección opuesta a la panadería. El rastro los llevó hasta una calle principal, la avenida Concha y Toro, donde se perdió por completo.

Esto generó la primera hipótesis oficial. Alguien había recogido a los niños en un vehículo. Los investigadores comenzaron a entrevistar a vecinos y transeútes. Una mujer haber visto a dos niños que coincidían con la descripción de Carlos y Alberto cerca de la avenida, hablando con un hombre junto a una camioneta blanca. Pero la descripción del hombre era vaga, altura mediana, entre 30 y 40 años, posiblemente con barba. La camioneta tampoco tenía mayores detalles distintivos. En 1993 existían las cámaras de seguridad, que hoy son comunes, y los registros de vehículos eran difíciles de rastrear sin placas patentes específicas.

Las semanas se convirtieron en meses. Rosa dejó su trabajo para dedicarse completamente a buscar a sus hijos. Manuel continuó trabajando para mantener a la familia, pero cada día que pasaba se volvía más callado, más distante. La casa, que antes estaba llena de risas infantiles, ahora era un lugar sombrío donde el silencio pesaba como plomo. La investigación policial comenzó a enfriarse. Sin testigos confiables, sin cámaras, sin pistas forenses, el caso se volvió prácticamente imposible de resolver. con los medios de la época.

Los detectives asignados al caso tenían decenas de otros expedientes sobre sus escritorios. Poco a poco Carlos y Alberto Morales se convirtieron en dos nombres más en una carpeta amarillenta archivada en el sótano de la comisaría. Pero para Rosa y Manuel la búsqueda nunca terminó. Y lo que ellos no sabían en ese momento era que sus hijos estaban vivos. a solo kilómetros de distancia y que pasarían 31 años antes de que la verdad saliera a la luz de la manera más impactante posible.

Los primeros meses después de la desaparición de Carlos y Alberto fueron un torbellino de emociones contradictorias para la familia Morales. Rosa oscilaba entre la esperanza feroz de que sus hijos aparecerían en cualquier momento y la desesperación absoluta que la invadía cada noche cuando se acostaba en una cama vacía de respuestas. Manuel, por su parte, se había convertido en una sombra de sí mismo. El hombre que antes llenaba la casa con historias de su trabajo y bromas, ahora apenas hablaba.

En julio de 1993, un mes después de la desaparición, el caso tuvo su primer momento de atención mediática. Un programa de televisión local, Alerta Máxima, dedicó un segmento a la historia de los hermanos desaparecidos. Rosa apareció en pantalla con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo las fotografías de sus hijos. Por favor, si alguien sabe algo, si alguien los ha visto, que nos avise. Son niños, necesitan volver a casa, suplicó ante las cámaras. La transmisión generó varias llamadas a la línea telefónica del programa.

Una mujer aseguró haber visto a dos niños que coincidían con la descripción en un paradero de microbuses en la Florida, otra comuna de Santiago. La policía investigó. Pero resultó ser una falsa alarma. Otro hombre llamó diciendo que había visto a los niños en Valparaíso, pero cuando los detectives viajaron a verificar la información, tampoco encontraron nada. Estas falsas pistas se repetirían una y otra vez durante los años siguientes, destrozando las esperanzas de la familia cada vez, para finales de 1993.

El caso de Carlos y Alberto Morales había desaparecido completamente de los medios. Chile estaba en un momento de transformación política y social. El país apenas llevaba 3 años de retorno a la democracia después de la dictadura militar y las noticias se enfocaban en reformas institucionales, debates políticos y la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. La desaparición de dos niños en una población humilde de Puente Alto no era una prioridad para la agenda mediática nacional.

Rosa, sin embargo, no se rindió. Cada mañana, después de que Manuel se iba a trabajar y sus otros dos hijos partían al liceo, ella salía a las calles. Llevaba siempre consigo un bolso lleno de volantes con las fotos de Carlos y Alberto. Visitaba terminales de buses, plazas, consultorios, cualquier lugar donde pudiera pegar un afiche o entregar un volante a algún desconocido. “¿Ha visto a estos niños?”, preguntaba incansablemente. La mayoría de las personas la miraban con lástima y negaban con la cabeza.

Algunos le daban palabras de aliento, otros simplemente la ignoraban. En 1994, Rosa conoció a otras madres que también buscaban a sus hijos desaparecidos. Se reunían los sábados por la tarde en una pequeña parroquia del centro de Santiago, en la calle Catedral, cerca de la plaza de armas. Ahí, en un salón con olor a velas y madera vieja, compartían sus historias, sus frustraciones con el sistema policial y judicial, y se daban apoyo mutuo. Estas reuniones se convirtieron en el único espacio donde Rosa sentía que alguien realmente comprendía su dolor.

Una de estas mujeres era Gladis Pinto, cuya hija de 15 años había desaparecido en 1992. cuando salió a comprar remedios a la farmacia y nunca regresó. Otra era Patricia Muñoz, cuyo hijo de 10 años había sido visto por última vez jugando fútbol en una cancha de tierra de la granja. Juntas formaron una agrupación informal que llamaron madres buscadoras. No tenían recursos, no tenían apoyo oficial, solo tenían su determinación y su dolor compartido. Manuel veía estos esfuerzos de Rosa con una mezcla de admiración y resignación.

Él había llegado a la conclusión, aunque nunca lo dijo en voz alta, de que sus hijos probablemente estaban muertos. En su mente alguien los había secuestrado y lo peor había ocurrido. Pensaba que Rosa se estaba aferrando a una esperanza imposible y que eso solo prolongaba el sufrimiento, pero no tenía el corazón para decírselo. Así que simplemente trabajaba más horas, bebía un poco más de vino cada noche y se hundía en un silencio que crecía a día. Los años pasaron con una lentitud dolorosa.

1995, 1996, 1997. Carlos tendría 11, 12, 13 años. Alberto tendría 9, 10, 11. Rosa imaginaba cómo serían, cómo habrían crecido, si Carlos sería alto como su padre, si Alberto habría superado su timidez. Cada cumpleaños era una tortura. Rosa preparaba un queque, ponía dos velitas y lloraba en silencio frente a la mesa de la cocina. En 1998, 5 años después de la desaparición, la comisaría de Puente Alto oficialmente clasificó el caso como sin resolución probable. El expediente fue archivado en el sótano junto a cientos de otros casos fríos.

El detective que había estado a cargo, el subcomisario Ramírez, se jubiló ese mismo año. Nadie tomó su lugar en la investigación. Para el sistema, Carlos y Alberto Morales eran solo una estadística más, pero algo estaba ocurriendo a apenas 15 km de distancia que Rosa y Manuel desconocían por completo. En la comuna de La Cisterna, en una casa de fachada continua pintada de color verde desteñido, vivían dos adolescentes llamados Miguel y Andrés Riquelme. Estos jóvenes de 13 y 11 años en 1998 no tenían idea de que sus verdaderos nombres eran Carlos y Alberto Morales.

Miguel y Andrés habían crecido con Joaquín y Elsa Riquelme, a quienes conocían como sus padres. Joaquín trabajaba como mecánico en un taller del sector y Elsa era dueña de un pequeño almacén de barrio. La pareja de unos 50 años les había dado una vida relativamente normal. Los niños iban a la escuela, tenían amigos, jugaban fútbol en las tardes, no había violencia física evidente ni condiciones deplorables. Pero había algo extraño en esa familia que los vecinos nunca terminaban de comprender.

Los Riquelme eran extremadamente reservados, no participaban en actividades comunitarias, no asistían a reuniones de apoderados, salvo cuando era estrictamente necesario, y evitaban las conversaciones con vecinos. Cuando alguien preguntaba sobre los niños, Elsa daba respuestas vagas. Son hijos de un familiar que no pudo cuidarlos. O los adoptamos cuando eran muy pequeños. Nunca daban detalles. Miguel, el mayor a veces tenía recuerdos fragmentados que no podía explicar. Imágenes borrosas de otra casa, de otra mujer que no era Elsa, de un nombre diferente que alguien gritaba.

Pero cada vez que mencionaba estos recuerdos, Elsa se ponía tensa y le decía que estaba confundiendo sueños con realidad, que había tenido una infancia difícil antes de llegar con ellos. y que su mente le jugaba malas pasadas. Con el tiempo, Miguel dejó de mencionar estos recuerdos, los enterró en algún rincón de su mente. Andrés, siendo más pequeño cuando desapareció, no tenía recuerdos claros de su vida anterior. Para él, Joaquín y Elsa siempre habían sido sus padres. Pero había algo que siempre lo inquietaba.

No tenía fotos de cuando era bebé. Cuando preguntaba por qué, Elsa decía que se habían perdido en una mudanza. Tampoco tenía certificado de nacimiento propio. Elsa siempre se encargaba de todos los trámites escolares y cuando pedían documentos presentaba papeles que los profesores apenas revisaban. En el Chile de los años 90, los controles burocráticos no eran tan rigurosos como hoy. Las escuelas municipales, saturadas y con pocos recursos, no verificaban exhaustivamente la documentación. Los Rielme habían logrado inscribir a los niños usando certificados de nacimiento falsificados que consiguieron a través de contactos en el mercado negro de documentos.

Era más fácil de lo que debería haber sido. Mientras tanto, en Puente Alto, Rosa continuaba su búsqueda. En el año 2000, internet comenzaba a llegar a Chile de manera más masiva. Rosa, con la ayuda de uno de sus hijos mayores, creó un blog donde publicaba información sobre Carlos y Alberto. Subió fotos, describió las circunstancias de la desaparición y pidió ayuda. El blog tuvo pocas visitas, pero Rosa lo actualizaba religiosamente cada semana. En 2005, 12 años después de la desaparición, Rosa recibió una llamada que le dio un nuevo impulso.

Una organización internacional sin fines de lucro, dedicada a buscar niños desaparecidos, había establecido una oficina en Santiago. Se llamaban Raíces Encontradas y ofrecían apoyo legal, psicológico y logístico a familias que buscaban a sus seres queridos. Rosa se reunió con ellos en su pequeña oficina de la calle Agustinas. La coordinadora, una abogada joven llamada Fernanda Cortés, revisó el caso con atención. Señora Rosa, voy a ser honesta con usted. Han pasado muchos años. Las probabilidades de encontrar a sus hijos con vida son muy bajas, pero eso no significa que debamos dejar de buscar.

Vamos a reabrir este caso, a presionar a las autoridades y a usar todas las herramientas disponibles. Una de estas herramientas era una base de datos nacional de ADN que Chile había comenzado a implementar en 2003, inspirada en sistemas similares de países como Argentina y Estados Unidos. La idea era recolectar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas y compararlas con muestras de personas no identificadas o de individuos que ingresaran al sistema judicial hospitalario o de adopciones. Rosa proporcionó una muestra de su sangre al igual que Manuel y sus otros dos hijos.

La muestra fue ingresada al sistema con el código RG25 SO84 y7, pero el sistema era lento y estaba en sus primeras etapas. Las muestras se acumulaban sin suficiente personal para procesarlas. El laboratorio del Servicio Médico Legal de Chile tenía una lista de espera de más de 2000 casos. El perfil genético de la familia Morales quedó en espera, durmiendo en una base de datos mientras los años continuaban pasando. Para 2010, Carlos tendría 25 años, Alberto 23, Rosa tenía 51 y había envejecido 20 años más de lo que su edad indicaba.

Su cabello estaba completamente canoso, su rostro surcado por arrugas profundas de tanto llorar. Manuel de 54 había sufrido un infarto leve dos años atrás. El doctor le dijo que el estrés crónico estaba destruyendo su corazón. Pero, ¿cómo reducir el estrés cuando dos de tus hijos desaparecieron hace 17 años? Los otros dos hijos de la pareja, Pablo y Mariela, ahora adultos con sus propias familias, veían a sus padres consumirse lentamente. Les suplicaban que buscaran ayuda psicológica, que intentaran seguir adelante.

No es que olvidemos a Carlos y Alberto, decía Mariela con lágrimas en los ojos. Pero ustedes están muriendo de a poco, mamá, papá. Tienen nietos que quieren conocerlos, que quieren verlos. sonreír, pero Rosa no podía sonreír. Cada vez que intentaba sentir alegría, la culpa la invadía. ¿Cómo podía ser feliz cuando sus hijos pequeños estaban perdidos en algún lugar? ¿Cómo podía celebrar cumpleaños y Navidades cuando Carlos y Alberto no estaban? Lo que Rosa no sabía era que Carlos y Alberto sí estaban celebrando cumpleaños y Navidades.

Bajo los nombres de Miguel y Andrés Riquelme. Ahora eran dos hombres adultos. Miguel trabajaba como conductor de Uber en Santiago. Andrés estudiaba técnico en electricidad en un instituto profesional. Ambos tenían novias, amigos, vidas aparentemente normales, pero ambos también cargaban con una sensación inexplicable de que algo no encajaba en sus vidas. Miguel, especialmente había desarrollado un interés obsesivo por las historias de personas desaparecidas. Leía noticias, veía documentales, seguía cuentas en redes sociales dedicadas a este tema. Cuando su novia le preguntaba por qué le interesaba tanto, él no sabía qué responder.

No sé. Siento que hay algo ahí que necesito entender decía. En 2015, Joaquín Rielme murió de cáncer de pulmón. Fue un proceso rápido y doloroso. En su lecho de muerte, delirando por la morfina, dijo cosas extrañas que Miguel no pudo descifrar. Perdón, los niños. No fue idea mía, Elsa”, ella insistió. Cuando Miguel le preguntó a Elsa qué significaban esas palabras, ella se puso pálida y dijo que eran solo delirios provocados por los medicamentos. Después del funeral, Miguel comenzó a hacer preguntas más directas.

Quería ver su certificado de nacimiento original. Quería saber más sobre sus padres biológicos. Elsa se negaba, se ponía nerviosa, cambiaba de tema. Esta resistencia solo aumentaba las sospechas de Miguel. En 2018, 25 años después de la desaparición, algo cambió. El Servicio Médico Legal de Chile recibió financiamiento del gobierno para modernizar su laboratorio de ADN y contratar más personal. El objetivo era reducir el enorme backlog de casos pendientes. Se creó un sistema automatizado de comparación que podía cruzar miles de perfiles genéticos en cuestión de horas, algo que antes tomaba meses de trabajo manual.

El perfil RG250847 correspondiente a la familia Morales fue reprocesado y cargado en el nuevo sistema. Ahora solo faltaba que algo lo activara. Ese algo estaba a punto de ocurrir de la manera más inesperada posible y cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados en esta historia. Marzo de 2024. Santiago despertaba con un otoño templado que pintaba los cerros con tonos dorados. En la comuna de la cisterna, Miguel Riquelme, ahora de 38 años, se preparaba para un día que cambiaría su vida para siempre, aunque aún no lo sabía.

Miguel había decidido que era momento de aclarar de una vez por todas las dudas que lo perseguían desde hacía años. Después de la muerte de Joaquín en 2015, su relación con Elsa se había vuelto cada vez más tensa. Las evasivas de su madre adoptiva, su negativa a proporcionar información sobre sus orígenes y ciertos comentarios extraños que había hecho cuando bebía demasiado vino, habían alimentado una sospecha creciente en Miguel. Algo no cuadraba en su historia familiar. Su hermano Andrés, más tranquilo y menos dado a cuestionar, le había dicho que dejara las cosas así.

¿Para qué remover el pasado, Miguel? Tenemos nuestras vidas, nuestro trabajo. Qué ganas con saber de dónde venimos. Pero Miguel no podía dejarlo ir. Era como una astilla clavada en su mente que no podía sacar. Una noche, mientras navegaba en internet, Miguel encontró un artículo sobre un caso reciente en Argentina, donde un hombre de 40 años había descubierto que era hijo de desaparecidos durante la dictadura militar. El descubrimiento se había hecho mediante una prueba de ADN a través de una organización de derechos humanos.

La historia lo impactó profundamente. Esa misma noche tomó una decisión. Se haría una prueba de ADN. En Chile existían varias opciones para pruebas de ADN. Algunas eran comerciales ofrecidas por laboratorios privados que prometían información sobre ancestros y predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades. Pero Miguel buscaba algo más específico. Después de investigar, encontró una fundación llamada Identidad y Memoria, que ofrecía pruebas gratuitas de ADN para personas que sospechaban haber sido separadas de sus familias biológicas en circunstancias irregulares. El 15 de marzo de 2024, Miguel acudió a las oficinas de la fundación en el centro de Santiago.

El edificio era antiguo, con pasillos estrechos y paredes llenas de afiches de personas desaparecidas. Una trabajadora social llamada Claudia lo recibió en una pequeña oficina del tercer piso. “Cuéntame tu caso, Miguel”, dijo Claudia con una calidez profesional que él agradeció. Miguel explicó sus sospechas, la falta de documentos de su infancia, los recuerdos fragmentados que tenía, las evasivas de Elsa, las palabras delirantes de Joaquín antes de morir. Claudia escuchó atentamente tomando notas. “¿Cuántos años crees que tenías cuando llegaste con los Riquelme?”, preguntó.

“No lo sé con certeza. Elsa dice que tenía tres años, pero mis recuerdos sugieren que era mayor, tal vez siete u ocho. Claudia asintió. Vamos a hacer la prueba. Tomamos una muestra de tu saliva y la comparamos con nuestra base de datos, que está conectada con el servicio médico legal y con registros de familias que buscan a personas desaparecidas. Si hay alguna coincidencia, aparecerá. El procedimiento fue simple. Una enfermera pasó un isopo por el interior de la mejilla de Miguel, lo colocó en un tubo estéril y lo etiquetó con un código.

Los resultados tardan entre cuatro y se semanas, explicó Claudia. Te llamaremos tan pronto tengamos algo. Miguel salió de la oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. había dado el paso. Ahora solo quedaba esperar. Las semanas siguientes fueron una tortura. Miguel no le había contado a nadie sobre la prueba, ni siquiera a su novia Daniela, ni a su hermano Andrés. Continuó con su rutina, conducir su Uber, ver a Daniel a los fines de semana, visitar a Elsa de vez en cuando, aunque las visitas fueran cada vez más incómodas.

Pero su mente estaba constantemente en esa muestra de ADN que estaba siendo procesada en algún laboratorio. Lo que Miguel no sabía era que en ese mismo laboratorio una técnica llamada Patricia Leiva estaba a punto de hacer un descubrimiento que pondría en marcha una cadena de eventos extraordinaria. Patricia trabajaba en el servicio médico legal desde hacía 15 años. Su trabajo consistía en procesar muestras de ADN, cargarlas en el sistema y esperar a que el software de comparación detectara coincidencias.

Era un trabajo repetitivo pero importante. Cada muestra representaba una historia, una familia buscando respuestas. El 22 de abril de 2024, un lunes por la tarde, Patricia estaba procesando el lote semanal de muestras nuevas. Entre ellas estaba la muestra con el código ID 202417 correspondiente a Miguel Riquelme. Patricia siguió el protocolo, extrajo el ADN de la muestra de saliva, creó el perfil genético y lo cargó en el sistema automatizado de comparación. Normalmente el sistema tardaba unos minutos en procesar cada perfil y rara vez encontraba coincidencias.

Pero esta vez, apenas 5 minutos después de cargar el perfil de Miguel, la pantalla de Patricia emitió un sonido de alerta que ella nunca había escuchado antes. En la pantalla apareció un mensaje en letras rojas. Coincidencia de alto porcentaje detectada. Patricia frunció el ceño, hizo clic en el mensaje y se desplegó una ventana con información detallada. El sistema había encontrado una coincidencia del 99.97% con un perfil ingresado en 2005 bajo el código RG25084 y7. Patricia abrió ese perfil y leyó el nombre asociado Rosa Morales de Fuentes.

El caso correspondía a dos hermanos desaparecidos en 1993, Carlos Morales, de 8 años y Alberto Morales de 6 años. El corazón de Patricia comenzó a latir más rápido. Si la coincidencia era correcta, eso significaba que Miguel Riquelme era en realidad Carlos Morales y que había estado vivo durante 31 años mientras su familia lo buscaba desesperadamente. Patricia llamó inmediatamente a su supervisora, la doctora Verónica Sandoval, una genetista forense con más de 20 años de experiencia. La Dra. Sandoval revisó los resultados con ojo crítico.

“Necesitamos verificar esto”, dijo con voz seria. “Una coincidencia de este porcentaje es prácticamente imposible de ser una coincidencia falsa. Pero vamos a hacer una segunda prueba con otra muestra, solo para estar absolutamente seguros y necesitamos contactar a la familia.” Esa misma tarde, la doctora Sandoval llamó a la fundación Identidad y Memoria y habló con Claudia. Tenemos una coincidencia positiva para la muestra de Miguel Riquelme. Es un caso de alto perfil. Necesitamos que venga nuevamente para una segunda muestra confirmatoria y necesitamos prepararlo psicológicamente porque los resultados van a cambiar su vida.

Claudia sintió un escalofrío. En sus 10 años trabajando en la fundación, había visto pocas coincidencias positivas. ¿Puedes darme detalles? El señor Riquelme coincide genéticamente con una familia que ha estado buscando a dos hijos desaparecidos desde 1993. Si los resultados se confirman, él es uno de esos niños. Al día siguiente, Claudia llamó a Miguel. Miguel, necesito que vengas a la oficina lo antes posible. Tenemos resultados. La voz de Claudia sonaba diferente, más seria. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies.

Encontraron algo? Sí, pero necesito que vengas para explicártelo en persona. ¿Puedes venir mañana? Miguel apenas durmió esa noche. Al día siguiente llegó a la oficina de la fundación con 30 minutos de anticipación. Claudia lo esperaba junto con una psicóloga llamada Andrea Muñoz, especialista en casos de identidad recuperada. Se sentaron en la misma pequeña oficina del tercer piso. Claudia tomó la mano de Miguel y habló con voz suave pero firme. Miguel, los resultados de tu prueba de ADN muestran una coincidencia del 99.97% con una familia que ha estado buscando a un hijo desaparecido desde junio de 1993.

Tu nombre no es Miguel Riquelme. Tu verdadero nombre es Carlos Morales. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. ¿Qué fue todo lo que pudo decir? Claudia continuó. En 1993, cuando tenías 8 años, desapareciste junto con tu hermano menor Alberto, de 6 años en la comuna de Puente Alto. Tu madre, Rosa Morales, te ha estado buscando durante 31 años. Ella proporcionó una muestra de ADN en 2005 que estuvo en el sistema todos estos años esperando una coincidencia.

Miguel negó con la cabeza como si pudiera sacudirse la información. No, no puede ser. Yo soy Miguel. Joaquín y Elsa son mis padres. Andrea, la psicóloga, intervino. Miguel o Carlos, es completamente normal que te sientas confundido y abrumado. Este es un shock enorme, pero los resultados del ADN son concluyentes. Vamos a tomar una segunda muestra hoy para confirmar al 100%. Pero las probabilidades de error son prácticamente nulas. ¿Y mi hermano? preguntó Miguel de repente, recordando algo que Claudia había dicho.

Dijeron que desaparecí con mi hermano. Sí, tu hermano Alberto también desapareció contigo. La persona que conoces como Andrés Riquelme podría ser tu hermano. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Andrés, su hermano menor, siempre había sentido una conexión especial con él, algo que iba más allá de la fraternidad que Elsa les había contado. “Necesito hablar con él”, dijo Miguel, pero su voz sonaba lejana, como si no fuera suya. “Vamos a proceder con mucho cuidado”, dijo Andrea.

“Primero confirmaremos tus resultados. Luego, si estás de acuerdo, contactaremos a Andrés para que también se haga la prueba y al mismo tiempo vamos a comenzar el proceso de contactar a tu familia biológica. Pero todo esto lo haremos a tu ritmo, Miguel. Tú tienes el control. Pero Miguel no sentía que tuviera el control de nada. En cuestión de minutos, toda su identidad se había desmoronado. ¿Quién era él realmente? Miguel o Carlos y ¿qué significaba esto para toda su vida?

Esa misma tarde se tomó la segunda muestra. Los resultados confirmatorios llegaron una semana después. No había duda, Miguel Riquelme era Carlos Morales. Ahora venía la parte más difícil, contactar a Rosa. El 8 de mayo de 2024, Rosa Morales estaba en su casa de Puente Alto preparando el almuerzo. A sus 65 años se movía con la lentitud de alguien que ha cargado un peso invisible durante décadas. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño simple y sus manos llenas de manchas de la edad pelaban papas con movimientos automáticos.

Manuel había fallecido dos años atrás, en 2022. Su corazón, debilitado por décadas de angustia, finalmente se dio. Rosa lo había encontrado una mañana en su silla favorita con la mirada fija en la fotografía de Carlos y Alberto, que siempre mantenía en la mesa de centro. Murió sin saber qué había pasado con sus hijos. La muerte de Manuel había hundido a Rosa aún más. Ahora vivía sola en la misma casa donde había criado a sus cuatro hijos, rodeada de fotografías y recuerdos.

Sus otros dos hijos, Pablo y Mariela, la visitaban con frecuencia, preocupados por su salud mental y física. Pero Rosa se negaba a mudarse, a deshacerse de las cosas de Carlos y Alberto. Y sí, regresan y la casa está vacía decía, aunque su voz ya no tenía la convicción de años anteriores. Ese día, mientras pelaba las papas, sonó el timbre. Rosa se secó las manos en su delantal y caminó lentamente hacia la puerta. Al abrirla, encontró a dos mujeres que no reconocía.

Una era joven, de unos 30 años y la otra de mediana edad. Ambas vestían formal y llevaban carpetas. “Señora Rosa Morales”, preguntó la mujer mayor. “Sí, soy yo,”, respondió Rosa con desconfianza. A lo largo de los años había tenido que lidiar con estafadores que intentaban aprovecharse de su situación, supuestos videntes que prometían información sobre sus hijos a cambio de dinero. Mi nombre es Verónica Sandoval. Soy genetista forense del servicio médico legal. Ella es Claudia Vargas de la Fundación Identidad y Memoria.

¿Podemos pasar? Tenemos que hablar con usted sobre algo muy importante. El corazón de Rosa se aceleró. En 31 años había recibido muchas noticias, casi todas falsas alarmas o callejones sin salida. Pero algo en el tono de voz de estas mujeres era diferente. Las dejó pasar y se sentaron en el pequeño living en el mismo sofá donde Rosa había llorado incontables noches. La doctora Sandoval habló primero. Señora Rosa, en 2005 usted proporcionó una muestra de ADN como parte de la búsqueda de sus hijos Carlos y Alberto.

¿Es correcto? Sí, respondió Rosa con la voz temblando. Lo hice hace muchos años. Nunca me volvieron a contactar. El sistema de ADN ha estado procesando su muestra todos estos años, comparándola con nuevas muestras que ingresan. Hace tres semanas ingresó una muestra que coincide con su perfil genético al 9999%. Señora Rosa. La doctora Sandoval hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Encontramos a su hijo Carlos. Está vivo. Rosa sintió como si el tiempo se detuviera. Las palabras flotaban en el aire, pero no podía procesarlas.

¿Qué? Susurró Claudia. Tomó su mano. Su hijo Carlos está vivo. Tiene 38 años. Ha estado viviendo en Santiago todo este tiempo bajo otro nombre. No tiene memoria clara de su vida antes de los 8 años, pero el ADN es concluyente, es su hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa antes de que pudiera siquiera comprenderlo completamente. 31 años. 31 años de búsqueda, de dolor, de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta. Y ahora estas mujeres le estaban diciendo que Carlos estaba vivo.

¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Por qué no vino con ustedes? Las preguntas salían atropelladamente de su boca. Carlos, quien ha vivido bajo el nombre de Miguel Riquelme está bien físicamente, explicó Claudia. Pero comprenderá que esto también ha sido un shock enorme para él. Toda su vida pensó que era otra persona. Estamos trabajando con él psicológicamente para prepararlo para este reencuentro. Él quiere conocer la señora Rosa, pero necesita tiempo para procesar todo. ¿Y Alberto? Preguntó Rosa de repente, aferrándose a una esperanza que no se atrevía a expresar completamente.

Mis hijos desaparecieron juntos. Si Carlos está vivo, Alberto también. La doctora Sandoval asintió. Creemos que sí. Carlos tiene un hermano con quien creció, también adoptado irregularmente por la misma pareja. Se llama Andrés Riquelme. Hemos contactado con él y ha accedido a hacerse la prueba de ADN. Los resultados deberían estar listos en una semana. Rosa se derrumbó. Mariela, que vivía a dos cuadras y había sido contactada previamente por las autoridades, llegó corriendo a la casa para acompañar a su madre.

En este momento la encontró llorando en los brazos de estas dos extrañas, repitiendo una y otra vez, “Mis niños, mis niños están vivos.” Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se filtró a los medios de comunicación y explotó a nivel nacional. Milagro en Chile. Encuentran vivos a hermanos desaparecidos hace 31 años, titulaban los periódicos. Las cámaras de televisión se instalaron frente a la casa de Rosa. Ella dio una conferencia de prensa con las manos temblorosas y la voz quebrada, agradeciendo a todos los que habían ayudado en la búsqueda durante todos estos años.

Mientras tanto, Miguel o Carlos, como ahora debía aprender a llamarse, estaba en proceso de asimilar su nueva realidad. Había tenido varias sesiones con Andrea, la psicóloga, quien lo ayudaba a navegar la confusión de identidad que experimentaba. “Es normal que te sientas dividido”, le explicaba Andrea. “Has sido Miguel durante 31 años. Ese es el nombre al que respondías, la identidad que construiste. Pero también eres Carlos, el niño que fue arrebatado de su familia. Ambas identidades son reales y válidas.

Con el tiempo encontrarás la manera de integrarlas. La parte más difícil para Miguel había sido confrontar a Elsa. Acompañado por detectives de la Policía de Investigaciones, PDI, Miguel visitó a Elsa en su casa de la cisterna. Cuando abrió la puerta y vio a los policías, supo inmediatamente por qué estaban allí. Su rostro se descompuso. ¿Cómo pudiste? Fue todo lo que Miguel pudo decir con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. ¿Cómo pudiste robarnos, mentirnos durante toda nuestra vida?

Teníamos una madre, una familia que nos buscó durante 31 años. Elsa se derrumbó en el suelo sollozando. Lo siento, lo siento tanto. No podía tener hijos. Joaquín y yo lo intentamos durante años. Cuando conocimos a ese hombre que dijo que podía conseguirnos niños, no hicimos preguntas, solo queríamos ser padres. No sabíamos que Su voz se quebró. No sabías o no querías saber. La voz de Miguel era dura, implacable. Los detectives tuvieron que intervenir. Elsa Riquelme fue detenida y acusada de sustracción de menores, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia.

La investigación reveló que ella y Joaquín habían pagado a un intermediario en 1993 para que les consiguiera niños. Este intermediario, que había fallecido en 2008, aparentemente secuestraba niños de sectores vulnerables y los vendía a parejas desesperadas por adoptar. La red había operado durante años hasta que fue desmantelada en 2001, pero para entonces muchos niños ya habían sido colocados con familias y sus rastros se habían perdido. Mientras tanto, los resultados del ADN de Andrés llegaron. Tal como se sospechaba, él era Alberto Morales.

Cuando le dieron la noticia, Andrés tuvo una reacción diferente a la de Miguel. En lugar de shock, sintió un extraño alivio. Las piezas que nunca habían encajado en su vida finalmente tenían sentido. Los hermanos se reunieron en la oficina de Claudia para hablar. Se sentaron uno frente al otro. Dos hombres adultos que de repente tenían que replantear toda su existencia. “¿Qué hacemos ahora?”, preguntó Andrés con voz suave. Miguel, siempre el mayor y más decidido, respondió, “Conocemos a nuestra madre, a nuestra verdadera familia y encontramos la manera de vivir con esto.” No, el reencuentro fue programado

para el 25 de mayo de 2024 en las oficinas de la Fundación Identidad y Memoria, un espacio neutral donde Rosa y sus hijos podrían encontrarse sin la presión de los medios. Solo estarían presentes Rosa, Mariela, Pablo, Miguel, Andrés y el equipo de psicólogos. Rosa llegó dos horas antes, incapaz de quedarse quieta. Se había vestido con su mejor ropa, se había arreglado el cabello. En sus manos sostenía dos fotografías enmarcadas, una de Carlos y Alberto, de cuando desaparecieron, y otra de la familia completa tomada en 1992.

Cuando todos estaban juntos, cuando Miguel y Andrés entraron a la sala, Rosa sintió que las piernas le fallaban. Los reconoció inmediatamente. Los ojos de Miguel eran idénticos a los de Manuel. La forma de la boca de Andrés era igual a la de ella, pero eran hombres adultos, no los niños que había perdido. Carlos, Alberto, susurró Rosa usando por primera vez en 31 años los verdaderos nombres de sus hijos. Miguel dio el primer paso, se acercó a Rosa y con lágrimas rodando por su rostro la abrazó.

Mamá”, dijo, “yessa palabra que no había pronunciado en relación a su verdadera madre en décadas, abrió una compuerta de emociones. Andrés se unió al abrazo. Los tres lloraron juntos. 31 años de dolor, pérdida y búsqueda condensados en ese momento. “Lo siento”, decía Rosa una y otra vez. Siento no haberlos podido proteger. Siento no haberlos encontrado antes. No fue tu culpa, respondió Miguel con la voz quebrada. Nunca fue tu culpa. El reencuentro duró horas. Había tanto que decir, tantos años que recuperar.

Rosa les contó cómo había sido la búsqueda las noches sin dormir, como Manuel había muerto sin saber que sus hijos estaban vivos. Miguel y Andrés le contaron sobre sus vidas, sobre los recuerdos fragmentados que ahora tenían sentido, sobre cómo siempre sintieron que algo faltaba. Mariela y Pablo conocieron a los hermanos que apenas recordaban. Pablo tenía 12 años cuando sus hermanos menores desaparecieron. Los recordaba vagamente, pero había cargado con la culpa de sobreviviente durante años. Ahora finalmente podía dejarla ir.

No fue un reencuentro de película donde todo quedaba resuelto instantáneamente. Había dolor, confusión, resentimiento hacia quienes habían causado esta separación, pero también había amor, esperanza y la posibilidad de sanar. Los meses siguientes al reencuentro fueron un proceso de adaptación para toda la familia Morales. Miguel y Andrés comenzaron a usar sus verdaderos nombres, aunque les tomó tiempo acostumbrarse. Miguel decidió ser llamado Carlos Miguel como una forma de integrar ambas identidades, mientras que Andrés adoptó completamente su nombre original.

La relación con Rosa se fue construyendo de a poco. No podían simplemente volver a ser una familia como si nada hubiera pasado. 31 años de separación habían creado desconocidos y ahora tenían que aprender a conocerse. Rosa les mostró la habitación que había mantenido intacta todos estos años con las camas pequeñas, los juguetes cubiertos de polvo, la ropa que había guardado esperando que algún día sus hijos regresaran. Carlos se derrumbó al ver un autito de juguete que recordaba vagamente.

Este era mío dijo con voz temblorosa. Lo recuerdo. Los recuerdos comenzaron a regresar lentamente. Con la ayuda de terapia y al estar expuesto a estímulos familiares, Carlos recuperó fragmentos de su infancia. recordó la voz de Rosa llamándolo para el almuerzo, el olor de las sopaipaiipillas que ella hacía en invierno, la sensación de dormir junto a Alberto en las noches frías. Alberto, siendo menor cuando fue secuestrado, tenía menos recuerdos concretos, pero comenzó a experimentar sensaciones de familiaridad cuando visitaba Puente Alto.

Ciertos olores, sonidos y lugares le provocaban emociones que no podía explicar, pero que ahora tenían contexto. Mientras la familia sanaba, el sistema judicial trabajaba para llevar justicia a este caso. Elsa Riquelme enfrentó un juicio que captó la atención nacional. Su defensa argumentó que ella también había sido víctima, engañada por el intermediario que les aseguró que los niños eran huérfanos cuya familia no los quería. Pero la fiscal Javiera Montero presentó evidencia de que Elsa había visto los volantes de búsqueda de Carlos y Alberto en 1993 y conscientemente había elegido ignorarlos.

La señora Riquelme no solo compró niños robados”, argumentó la fiscal Montero en su alegato final. Durante 31 años mantuvo activamente la mentira, destruyó documentos, evitó que los niños tuvieran contacto con instituciones que podrían haber revelado la verdad y aisló a la familia socialmente para evitar preguntas. Esto no fue un error momentáneo, fue una conspiración sostenida durante más de tres décadas que causó sufrimiento indescriptible a la familia Morales. En septiembre de 2024, Elsa Riquelme fue condenada a 15 años de prisión.

La sentencia fue considerada histórica en Chile, sentando un precedente importante para casos de sustracción de menores. Durante la lectura de la sentencia, Elsa soyozó y pidió perdón a la familia Morales. Carlos y Alberto estuvieron presentes sentados junto a Rosa. Ninguno respondió al pedido de perdón de Elsa. No estaban listos y tal vez nunca lo estarían. La investigación también reveló la existencia de otros casos similares. El intermediario que había operado esta red de tráfico de niños había colocado a un estimado de 30 a 50 niños con familias entre 1988 y 2001.

La fiscalía abrió una investigación especial para tratar de identificar a otros posibles casos. Varios adultos que siempre habían sospechado de sus orígenes se acercaron para hacerse pruebas de ADN. El caso de Carlos y Alberto generó un debate nacional sobre la necesidad de reformar el sistema de adopciones en Chile y de fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. El Congreso aprobó una nueva ley llamada informalmente Ley Carlos y Alberto, que establecía protocolos más estrictos para adopciones, mejoraba el financiamiento de la base de datos de ADN del servicio médico legal y creaba una unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas con énfasis en casos de sustracción de menores.

Para Rosa, el reencuentro con sus hijos fue agridulce. Estaba profundamente agradecida de haberlos encontrado vivos, pero el dolor por los años perdidos nunca desapareció completamente. 31 años, decía a menudo. 31 cumpleaños, 31 Navidades, 31 años de abrazos y conversaciones que nunca tuvimos. Visitaba la tumba de Manuel con frecuencia. Le contaba sobre Carlos y Alberto, sobre los nietos que él nunca conoció. Lo logramos, amor”, le decía mientras limpiaba la lápida. No de la manera que hubiéramos querido, pero nuestros niños volvieron a casa.

Carlos Miguel retomó su trabajo como conductor de Uber, pero ahora con un sentido de identidad más completo. Comenzó a estudiar psicología en un programa para adultos trabajadores, inspirado por su propia experiencia. quería ayudar a otras personas que enfrentaban crisis de identidad y trauma. Alberto continuó con sus estudios de electricidad y se tituló en diciembre de 2024. En su ceremonia de graduación, Rosa estaba en primera fila llorando de orgullo. Era la primera graduación de sus hijos a la que podía asistir en 31 años.

Los hermanos también desarrollaron una relación más profunda con Mariela y Pablo. Las dinámicas familiares fueron complejas al principio. Mariela y Pablo habían crecido como hijos únicos efectivamente después de 1993, recibiendo toda la atención, aunque a menudo dolorosa, de sus padres. Ahora tenían que reajustar para incluir a sus hermanos recuperados. Hubo momentos de tensión. de celos no expresados, de competencia por la atención de Rosa, pero con terapia familiar y mucho amor fueron encontrando su camino. En mayo de 2025, 2 años después del descubrimiento, la familia organizó una ceremonia privada en un parque de Puente Alto, cerca de donde Carlos y Alberto habían desaparecido.

Plantaron dos árboles nativos, un roble y un quay, en memoria de los años perdidos y como símbolo de nuevos comienzos. Rosa, ahora de 66 años y con la salud frágil, pero el espíritu renovado, habló ante su familia reunida. Durante 31 años viví en la oscuridad sin saber si volvería a ver a mis hijos. Hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que la desesperanza era tan grande que apenas podía respirar. Pero algo dentro de mí, el amor de madre, nunca me dejó parar.

Y hoy, parada aquí con mis cuatro hijos, puedo decir que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada puerta que toqué buscando respuestas. Carlos Miguel la abrazó. Mamá, tu amor nos trajo de vuelta. Aunque no lo sabíamos, siempre estuvimos conectados. Y ahora vamos a recuperar el tiempo perdido un día a la vez. La historia de la familia Morales resonó en todo Chile y más allá. Familias que habían perdido la esperanza en sus propios casos de desaparición volvieron a buscar.

El sistema de ADN del Servicio Médico Legal. recibió cientos de nuevas solicitudes de familias queriendo ingresar sus perfiles genéticos. En noviembre de 2025 se realizó un documental sobre el caso titulado 31 años de búsqueda, El milagro de los hermanos Morales. El documental fue visto por millones de personas y ganó varios premios internacionales. Rosa, Carlos y Alberto participaron en la producción compartiendo sus testimonios con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros. Para finales de 2025, tres casos adicionales de personas desaparecidas fueron resueltos gracias al impulso que el caso Morales le dio al sistema de ADN.

Tres familias más experimentaron reencuentros impensables. Cada uno de estos casos fue un recordatorio de que la esperanza, por muy tenue que parezca, no debe abandonarse. La vida de la familia Morales nunca sería normal en el sentido tradicional. Las cicatrices de 31 años de separación no desaparecían de la noche a la mañana. Había días malos, días en que el dolor del pasado era abrumador. Había momentos de frustración cuando Carlos o Alberto tenían recuerdos que no podían compartir con Rosa porque ella no había estado ahí.

Y momentos en que Rosa recordaba episodios de la infancia de sus hijos que ellos no podían recordar. Pero también había días buenos, domingos en que toda la familia se reunía para el almuerzo en la casa de Rosa, llenando el espacio con risas y conversaciones. Navidades en que finalmente, después de 31 años, la familia estaba completa. momentos simples como tomar un café juntos o ver una película que se volvían extraordinarios por el simple hecho de que ahora eran posibles.

Carlos Miguel se casó con Daniela en marzo de 2026. Rosa estuvo ahí con su vestido de fiesta y lágrimas de felicidad. Manuel no pudo estar físicamente, pero todos sintieron su presencia. En su discurso durante la recepción, Carlos dijo, “Mi camino hasta este día ha sido largo y complicado. Viví 31 años sin saber quién era realmente, pero hoy parado aquí con mi esposa, mi madre, mis hermanos, sé exactamente quién soy. Soy Carlos Miguel Morales, hijo de Rosa y Manuel, hermano de Alberto, Mariela y Pablo y el hombre más afortunado del mundo.

Alberto se convirtió en activista por los derechos de las personas desaparecidas. Trabajó como voluntario en la fundación Identidad y Memoria, ayudando a otras familias a navegar el proceso de búsqueda y apoyando a personas recuperadas que enfrentaban crisis de identidad similares a la suya. Rosa vivió para ver a sus nietos, hijos de Carlos Miguel y de Mariela. Pasaba las tardes contándoles historias, asegurándose de que conocieran la historia completa de su familia, incluyendo los 31 años de separación. Quería que supieran que el amor verdadero nunca se rinde, que la familia es más fuerte que cualquier adversidad.

En junio de 2026, 33 años después de la desaparición original, la familia Morales regresó al lugar exacto donde Carlos y Alberto habían sido vistos por última vez en 1993. La panadería de don Héctor ya no existía. Había sido reemplazada por un minimarket. Las calles estaban pavimentadas. El barrio había cambiado, pero la familia había regresado y eso era lo que importaba. Rosa tomó las manos de Carlos y Alberto. Los perdí aquí, dijo con voz suave. Pero hoy los recupero aquí.

Este lugar ya no será un símbolo de pérdida para mí. Ahora es un símbolo de resiliencia, de amor inquebrantable, de milagros que sí ocurren cuando nunca dejas de creer. La historia de Carlos y Alberto Morales es un testimonio del poder del amor maternal, de la importancia de la ciencia forense en la búsqueda de justicia y de cómo la esperanza, incluso después de 31 años, puede materializarse de las formas más inesperadas. Es un recordatorio de que las familias separadas merecen respuestas, que los casos nunca deben considerarse completamente fríos y que cada persona desaparecida es alguien que alguien ama y busca desesperadamente.

Hoy en el Servicio Médico Legal de Chile, el perfil RG250847 ya no está en la lista de casos pendientes. Está marcado como resuelto con una nota que dice Carlos y Alberto Morales encontrados con vida después de 31 años. Caso cerrado con reencuentro familiar exitoso. Pero para Rosa, Carlos Alberto y toda la familia Morales, el caso nunca se cerró realmente, se transformó. de una historia de pérdida devastadora, se convirtió en una historia de reencuentro milagroso. Y aunque los 31 años perdidos nunca pueden recuperarse, cada día juntos desde entonces es un regalo que no dan por sentado.

La última vez que visité a la familia, en una tarde de otoño de 2026, encontré a Rosa sentada en su jardín, rodeada de sus cuatro hijos adultos. reía de algo que Alberto había dicho. El sol de la tarde iluminaba su rostro y por primera vez en décadas no había sombra de dolor en sus ojos, solo había paz. ¿Cómo lo logró?, le pregunté. ¿Cómo sobrevivió 31 años sin respuestas? Rosa me miró con ojos sabios y cansados. Nunca fue una cuestión de si iba a sobrevivir.

Era una cuestión de que tenía que hacerlo, porque en algún lugar sentía que mis hijos me necesitaban y resulta que tenía razón. Esta es la historia de Carlos y Alberto Morales, dos hermanos que desaparecieron en 1993 y fueron encontrados 31 años después gracias a una prueba de ADN. Es una historia de tragedia y triunfo, de un sistema que falló, pero que eventualmente dio resultados, de una madre que nunca se rindió y de dos hombres que recuperaron su verdadera identidad.

Es una historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza nunca debe extinguirse.