Resuelto. Hermanas desaparecidas en Perú. Verdad oculta 31 años. Prueba de ADN impactante. Tus hijas salen a jugar a la calle. Las ves alejarse riendo sin saber que esa será la última imagen que tendrás de ellas. Imagina buscarlas durante 31 años sin respuestas, sin pistas, sin justicia. Hoy te voy a contar la historia real de dos hermanas que desaparecieron en Perú en 1993. Un caso que permaneció sin resolver durante más de tres décadas hasta que una prueba de ADN reveló una verdad tan impactante que cambió todo lo que se creía saber.

Era marzo de 1993. en un barrio popular de Villa El Salvador, al sur de Lima, Perú.

El verano todavía calentaba las calles de tierra y las casas humildes se alineaban una tras otra en ese distrito que había nacido de la migración y el esfuerzo de familias que buscaban un futuro mejor en la capital. Entre esas familias estaba la de Rosa Mendoza, una mujer de 42 años que trabajaba como vendedora ambulante en el mercado, mientras su esposo Miguel Castillo se desempeñaba como albañil en obras de construcción por toda la ciudad. Rosa y Miguel tenían cuatro hijos.

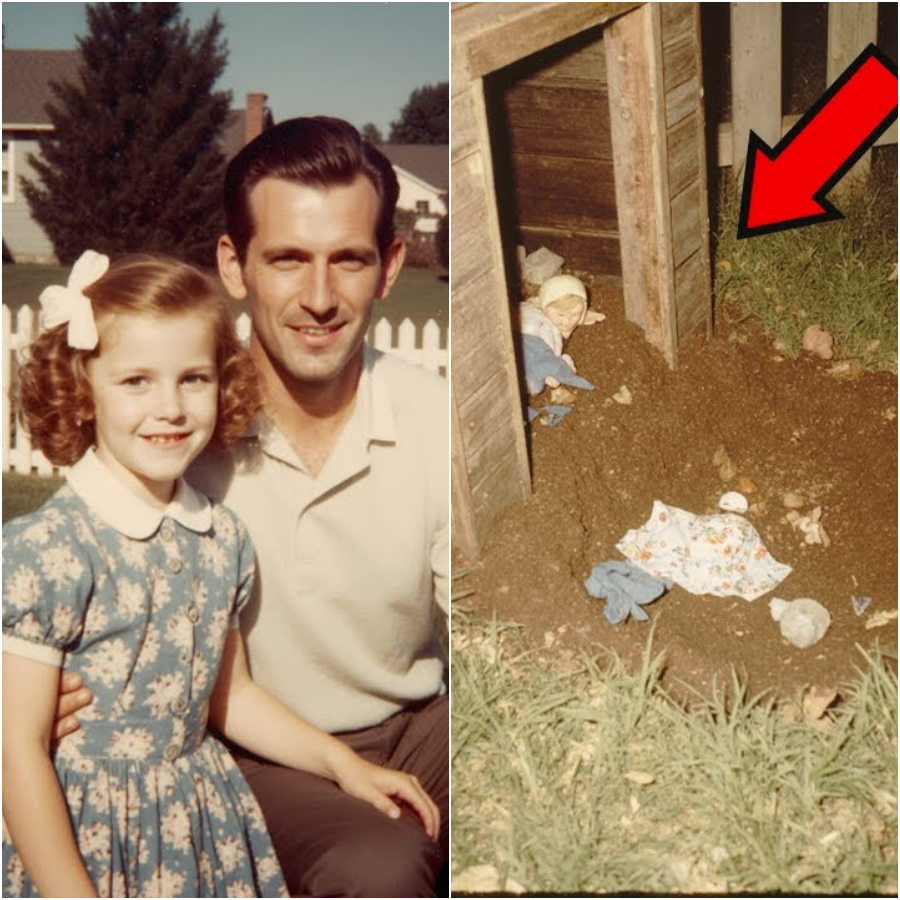

Los dos mayores eran varones que ya trabajaban ayudando con los gastos del hogar. Pero el orgullo de Rosa eran sus dos hijas menores, Luz María y Carmen Elena, gemelas de 13 años que acababan de terminar la escuela primaria y se preparaban para iniciar la secundaria ese año. Las niñas eran inseparables, compartían todo, desde la ropa hasta los sueños de algún día ser enfermeras y ayudar a la gente de su comunidad. El sábado 20 de marzo amaneció como cualquier otro día en la casa de los Castillos.

Rosa se levantó antes del amanecer para preparar el desayuno y alistar las cosas que vendería en el mercado. Miguel ya había salido a las 5 de la mañana hacia una obra en San Juan de Miraflores. Las gemelas se despertaron tarde, como era costumbre los sábados, y bajaron a la pequeña cocina donde su madre ya había dejado pan con mantequilla y té caliente. Mamá, ¿podemos salir a jugar con las chicas de la esquina?”, preguntó Luz María mientras terminaba su desayuno.

Carmen Elena la miró con esos ojos brillantes y cómplices que solo tienen los hermanos que se entienden sin palabras. Rosa levantó la vista del pequeño radio donde escuchaba las noticias del día. El terrorismo de sendero luminoso todavía era una amenaza latente en el país, pero en Villa El Salvador las cosas parecían más tranquilas últimamente. Está bien, pero no se alejen mucho y regresen antes de que oscurezca. Ya saben que su padre no quiere que anden en la calle de noche, respondió Rosa mientras guardaba mercadería en su carrito de madera.

Las niñas asintieron con entusiasmo. Subieron corriendo las escaleras de madera que crujían con cada paso. Se cambiaron sus camisones por pantalones de jein y polos de colores y bajaron como un remolino de energía adolescente. “¡Cha mamá!”, gritaron al unísono desde la puerta. Rosa se asomó y las vio alejarse por la calle de tierra, tomadas de la mano, riendo por algo que solo ellas sabían. El sol de mediodía caía implacable sobre el barrio, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso.

Rosa sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no supo identificar en ese momento, pero que años después describiría como una premonición que no supe escuchar. Las gemelas se encontraron con un grupo de amigas en la esquina de la avenida El Sol. Allí estaban Mariela, Sofía y la pequeña Yesenia, hija de los vecinos de enfrente. Jugaron a las escondidas entre las casas, saltaron la cuerda que Mariela había traído. Se sentaron en la vereda a conversar sobre los chicos de la cuadra y sobre qué harían cuando empezaran la secundaria en abril.

El tiempo pasaba rápido cuando se es joven y el futuro parece infinito. Alrededor de las 4 de la tarde, las amigas comenzaron a dispersarse. Mariela tenía que ayudar a su madre con la cena. Sofía debía cuidar a sus hermanos menores y Yesenia fue llamada por su abuela. Las gemelas dijeron que se quedarían un rato más, que solo darían una vuelta por el parque del barrio y regresarían pronto. Nadie pensó que esa decisión cambiaría todo. El parque era un espacio pequeño con juegos oxidados y árboles que apenas daban sombra, pero era el corazón social del barrio.

Los sábados por la tarde se llenaba de familias, vendedores de anticuchos y picarones, jóvenes jugando fútbol en la cancha de tierra. Luz María y Carmen Elena caminaron hasta allí saludando a conocidos en el camino. Don Esteban, el dueño de la bodega, las vio pasar y les preguntó si querían una gaseosa, pero las niñas negaron con la cabeza riendo. “Tenemos que volver pronto”, dijo Carmen Elena. Fueron las últimas palabras que don Esteban las escuchó decir. Llegaron al parque alrededor de las 4:30.

Varios testigos las vieron allí sentadas en una banca conversando animadamente. Una señora que vendía raspadilla recordaría años después que las gemelas se acercaron a comprar un vasito para compartir de fresa con leche condensada. Estaban muy contentas. Se reía mucho, diría la señora Juana en un testimonio posterior. Lo que pasó después sigue siendo un misterio que tardó tres décadas en resolverse. Alrededor de las 5 de la tarde, las gemelas ya no estaban en el parque. Algunos vecinos dijeron haberlas visto caminando hacia la avenida principal.

Otros juraron que las vieron subir a un auto, pero las descripciones del vehículo variaban tanto que nunca se pudo confirmar nada. Lo único cierto es que después de las 5 de la tarde del sábado 20 de marzo de 1993, nadie volvió a ver a Luz María y Carmen Elena Castillo Mendoza. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los cerros que rodean Villa El Salvador, Rosa empezó a preocuparse. Eran las 7 de la noche y sus hijas no habían regresado.

Miguel llegó del trabajo cansado, cubierto de polvo de cemento, y encontró a su esposa paseándose nerviosa por la sala de la casa. “Las niñas no han vuelto”, le dijo Rosa con la voz quebrada. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. Salieron a buscarlas inmediatamente. Recorrieron cada esquina del barrio, tocaron puertas, preguntaron a todos los que se cruzaban. Los vecinos comenzaron a unirse a la búsqueda con linternas y velas. Decenas de personas peinaron el parque, los lotes valdíos, las calles cercanas.

Gritaban los nombres de las gemelas en la oscuridad, pero solo el silencio respondía. A las 10 de la noche, Miguel y Rosa llegaron a la comisaría de Villa El Salvador para reportar la desaparición. El oficial de turno, un hombre joven de apellido Vargas, tomó nota con desgano. Seguro se fueron con algún enamorado y ya van a aparecer, dijo sin levantar la vista del papel. Rosa sintió que la sangre le hervía. Mis hijas tienen 13 años. ¡Son niñas!”, gritó golpeando el escritorio.

El oficial se encogió de hombros y prometió que pasarían por el barrio al día siguiente a hacer algunas preguntas. Esa primera noche fue eterna para Rosa y Miguel. No durmieron, no comieron, solo esperaron junto a la puerta, rezando para escuchar las voces de sus hijas, llamándolos desde la calle. Pero el amanecer llegó sin ellas y así comenzó una pesadilla que duraría 31 años. El domingo la noticia de la desaparición se había extendido por todo Villa El Salvador.

Los vecinos organizaron grupos de búsqueda más amplios, revisaron descampados, preguntaron en mercados, visitaron hospitales y morgues, nada. Las gemelas parecían haberse evanecido. La policía finalmente apareció al mediodía y realizó algunas entrevistas superficiales. Tomaron fotografías de las niñas que Rosa les entregó con manos temblorosas. Vamos a investigar”, dijeron, “Pero en sus ojos se veía la misma indiferencia del oficial de la noche anterior. En 1993, Perú estaba sumido en una crisis profunda. El terrorismo, la hiperinflación del gobierno anterior, que todavía se sentía en los bolsillos de la gente y el autoritarismo creciente del régimen de Fujimori, hacían que casos como el de las gemelas pasaran desapercibidos.

Miles de personas habían desaparecido durante los años del conflicto armado interno. Y aunque Villa El Salvador no era zona roja, la desaparición de dos adolescentes no generó la atención que merecía. Rosa pasó de la desesperación a la acción, imprimió cientos de volantes con las fotos de sus hijas y los pegó en cada poste, en cada pared, en cada establecimiento que le permitiera hacerlo. Desaparecidas. Luz María y Carmen Elena Castillo Mendoza, 13 años, gemelas, vistas por última vez el 20 de marzo en Villa El Salvador.

Si tiene información, comunicarse con su madre Rosa al teléfono del vecino. Miguel dejó su trabajo para buscar a tiempo completo. Visitó comisarías de todos los distritos de Lima. fue a programas de radio y televisión locales. Habló con periodistas que prometieron ayudar, pero que pronto se olvidaron del caso cuando surgieron noticias más impactantes. Las semanas se convirtieron en meses. El caso de las gemelas Castillo se fue enfriando, como se dice en el lenguaje policial. La investigación inicial no arrojó pistas sólidas.

Los testimonios eran contradictorios, no había evidencia física, no había sospechosos claros. El expediente se fue llenando de polvo en algún archivero de la comisaría, mientras Rosa y Miguel seguían buscando, rezando, esperando un milagro que parecía cada vez más lejano. Los meses se convirtieron en un año y ese año en dos y luego en cinco. La vida en Villa El Salvador continuaba su curso, pero para la familia Castillo el tiempo se había detenido el 20 de marzo de 1993.

Rosa envejeció 10 años en uno solo. Su cabello negro comenzó a mostrar canas prematuras. Su rostro se marcó con líneas de sufrimiento que ninguna crema podría borrar. Miguel desarrolló una úlcera que lo atormentaba cada noche, producto del estrés y la impotencia de no poder proteger a sus hijas. El barrio, como todo barrio de Lima, era un hervidero de rumores. En las esquinas, en los mercados, en las conversaciones de sobremesa, todos tenían una teoría sobre qué les había pasado a las gemelas.

Algunas personas susurraban que las niñas habían sido víctimas de una red de trata de personas que operaba en Lima en los años 90, llevándose jóvenes hacia la selva o hacia el extranjero. Otros decían que habían sido reclutadas por sendero luminoso, aunque esto parecía improbable, dado que las gemelas nunca mostraron interés político y el grupo terrorista ya estaba debilitado tras la captura de Abimael Guzmán en 1992. Había rumores más oscuros. Se hablaba de rituales, de sacrificios, de sectas extrañas que operaban en los cerros.

Rosa escuchaba todo esto y sentía que cada palabra era un cuchillo en su corazón. ¿Cómo podía la gente especular tan ligeramente sobre el destino de sus hijas? Pero al mismo tiempo se aferraba desesperadamente a cualquier pista, por absurda que fuera, porque la alternativa era aceptar que tal vez nunca sabría la verdad. En 1996, 3 años después de la desaparición, llegó la primera falsa esperanza. Una mujer llamada Sonia apareció en la casa de los Castillo diciendo que había visto a dos jóvenes que coincidían con la descripción de las gemelas trabajando en un restaurante en el Callao.

Rosa y Miguel corrieron hacia allá con el corazón acelerado, imaginando el reencuentro. preparando las palabras que dirían después de 3 años de ausencia. Pero cuando llegaron, las jóvenes eran otras personas. Ni siquiera se parecían realmente a Luz María y Carmen Elena. Sonia había confundido los rostros o tal vez buscaba la recompensa que Rosa había ofrecido. El regreso a casa ese día fue silencioso y demoledor. Hubo más incidentes como ese. En 1998, un hombre llamó diciendo que conocía el paradero de las niñas.

Pidió dinero para revelar la información. Miguel, desesperado, le dio todo lo que tenía ahorrado, solo para descubrir que era una cruel estafa. En el año 2000, una vidente apareció en un programa de televisión afirmando que las gemelas estaban vivas en provincia, viviendo bajo otros nombres. Rosa viajó hasta Ayacucho siguiendo esa supuesta visión, gastando sus últimos ahorros solo para encontrar otra decepción. Cada falsa pista era un ciclo de esperanza renovada, seguida de devastación absoluta. Los hijos mayores de Rosa y Miguel, Juan Carlos y Roberto, veían cómo sus padres se consumían en esta búsqueda interminable.

Intentaron convencerlos de seguir adelante, de aceptar que tal vez nunca sabrían qué pasó, pero Rosa se negaba rotundamente. “El día que deje de buscar a mis hijas es el día que me muera”, decía con determinación férrea. En la comisaría el caso había sido prácticamente archivado. El expediente original de 1993 era delgado, apenas unas cuantas hojas con declaraciones superficiales y algunas fotografías borrosas. Los policías, que habían estado a cargo del caso inicial ya se habían jubilado o transferido a otras dependencias.

Nadie parecía interesado en revisar un caso tan antiguo y sin pistas concretas, pero Rosa no se rendía. Cada año, el 20 de marzo, organizaba una vigilia en el parque donde sus hijas fueron vistas por última vez. Al principio asistían docenas de vecinos con velas y pancartas pidiendo justicia. Con el paso de los años, la cantidad de asistentes disminuyó. En el año 2010 solo estaban Rosa, Miguel y sus dos hijos varones. Pero ella seguía encendiendo las velas, seguía rezando, seguía esperando.

Los vecinos del barrio desarrollaron sus propias teorías con el tiempo. Don Esteban, el dueño de la bodega, siempre sostuvo que un auto sospechoso había estado dando vueltas por el barrio esos días previos a la desaparición. Era un auto oscuro, posiblemente un Nissan o un Toyota viejo. Y dentro iba un hombre de mediana edad que preguntaba direcciones, pero que parecía estar observando más de lo normal. Otros vecinos contradecían esta versión diciendo que ese auto era del inspector de salubridad que visitaba el distrito regularmente.

La señora Juana, la vendedora de raspadilla, tenía otra teoría. Ella juraba que las gemelas habían mencionado algo sobre un trabajo, sobre ganar dinero para ayudar a sus padres. pensaba que tal vez alguien les había ofrecido un empleo y ellas, inocentes y confiadas, habían aceptado sin imaginar el peligro. Esta teoría cobraba sentido considerando la situación económica de la familia, pero nunca se encontró evidencia que la respaldara. Existía también la teoría del enamorado. Algunos decían que las gemelas, o al menos una de ellas, tenía un novio mayor que sus padres no conocían.

Esta versión sugería que habían huido voluntariamente para escapar de una vida de pobreza. Pero quienes conocían bien a las niñas rechazaban esta idea con vehemencia. Mariela, su mejor amiga, declaró múltiples veces que las gemelas no tenían novios, que eran tímidas con los chicos y que su mayor sueño era terminar sus estudios para ayudar a su familia, no abandonarla. En el año 2005, 12 años después de la desaparición, un nuevo elemento se sumó al caso. Un preso en el penal de Lurigancho envió una carta a Rosa afirmando conocer el destino de sus hijas.

Decía que habían sido asesinadas y enterradas en un descampado de AT Vitarte. La carta era perturbadora, con detalles que parecían demasiado específicos para ser inventados. Rosa, con la ayuda de una organización de derechos humanos, logró que la policía investigara la pista. Un equipo forense fue enviado a la zona indicada. Durante dos días excavaron bajo el sol ardiente de febrero. Rosa estuvo allí todo el tiempo rezando, temiendo lo que pudieran encontrar, pero necesitando saber. Miguel no pudo soportarlo y se quedó en casa, destrozado por la ansiedad.

Al final encontraron restos óseos. El corazón de Rosa se detuvo, pero el análisis forense determinó que los huesos pertenecían a un hombre adulto, probablemente víctima de la violencia política de los años 80 y no a sus hijas. El preso que había enviado la carta resultó ser un enfermo mental que buscaba atención. Otra falsa esperanza, otra apuñalada al corazón de una madre que no se rendía. Los años siguientes fueron una mezcla de rutina dolorosa y destellos de actividad cuando surgía alguna nueva pista.

Rosa cumplió 60 años sin celebración alguna. Miguel desarrolló diabetes y problemas cardíacos que los médicos atribuían directamente al estrés crónico. Sus hijos mayores formaron sus propias familias, tuvieron hijos, pero nunca olvidaron a sus hermanas desaparecidas. Los nietos de Rosa y Miguel crecieron escuchando las historias de las tías que nunca conocieron, viendo las fotografías amarillentas de las gemelas de 13 años que nunca envejecieron. El barrio también cambió. Villa El Salvador creció, se desarrolló. Las calles de tierra fueron pavimentadas.

Llegó el agua y el desagüe a más zonas. Se construyeron nuevas viviendas. Pero en la casa de los Castillo el tiempo seguía detenido. La habitación que compartían las gemelas permanecía intacta como un santuario. Sus camas aún conservaban las mismas colchas. Sus cuadernos escolares seguían en el pequeño escritorio. Su ropa colgaba en el ropero esperando que regresaran para usarla. En el año 2015, 22 años después de la desaparición, Rosa participó en un documental sobre casos sin resolver en Perú.

Su testimonio fue devastador. Con lágrimas corriendo por su rostro surcado por las arrugas del dolor, contó como cada cumpleaños de las gemelas era un recordatorio de que ellas estarían cumpliendo 25, luego 28, luego 35 años, edades que nunca conoció en ellas. Me las quitaron cuando eran niñas y en mi mente siguen siendo niñas, dijo con voz quebrada. Pero el tiempo pasa y me pregunto cómo serían ahora. Si tendrían hijos, si serían felices, si alguna vez piensan en mí.

El documental generó algo de interés mediático, pero como siempre fue pasajero. Algunos espectadores se conmovieron, compartieron la historia en redes sociales, pero al final la vida seguía su curso y el caso de las gemelas Castillo volvía a caer en el olvido público, aunque nunca en el olvido de su familia. Lo que Rosa y Miguel no sabían en ese momento era que muy lejos de allí, en una ciudad del interior del país, una joven llamada Patricia vivía una vida que no era completamente suya, con recuerdos fragmentados de una infancia que no terminaba de encajar con la historia que le habían contado.

Y otra joven, en circunstancias similares, comenzaba a hacer preguntas que nadie quería responder. Sin saberlo, estas dos mujeres estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que finalmente traerían la verdad a la luz después de tres décadas de oscuridad. En la ciudad de Huancayo, a 300 km de Lima, en el corazón de los Andes peruanos, vivía una mujer de 33 años llamada Patricia Rojas. Trabajaba como enfermera en el hospital regional Daniel Alcides Carrión. Era soltera, compartía un pequeño apartamento con una compañera de trabajo y llevaba una vida tranquila y ordenada.

Tenía amigos. Salía ocasionalmente a tomar café en las tardes frías de la sierra y era conocida por su dedicación a los pacientes, especialmente a los niños. Pero Patricia guardaba un secreto que ni siquiera ella entendía completamente. Desde que tenía memoria experimentaba flashbacks extraños, fragmentos de recuerdos que no encajaban con la historia de su vida que conocía. Recordaba una casa diferente, más humilde, con escaleras de madera que crujían. recordaba el olor a tierra y polvo, el calor insoportable que nunca había sentido en la fría Huancayo, y lo más perturbador, recordaba un rostro idéntico al suyo, reflejado en un espejo, pero que no era su propio reflejo, sino otra persona, alguien que llamaba su nombre con cariño.

Patricia había sido criada por Amelia y Jorge Rojas, una pareja de Huancayo que le dijeron que era su hija biológica. Según ellos, había nacido en 1980, lo que la hacía 3 años mayor de lo que realmente era. Amelia trabajaba como secretaria en una empresa minera y Jorge era contador independiente. Eran personas reservadas, sin muchos amigos y nunca hablaban de familia extendida. Patricia creció como hija única, asistió a buenos colegios, tuvo una infancia cómoda pero solitaria. Cuando Patricia cumplió 18 años, comenzó a hacer preguntas sobre su nacimiento.

Quería ver su partida de nacimiento original, conocer en qué hospital había nacido, saber si tenía familia que no conociera. Las respuestas de Amelia eran siempre evasivas, nerviosas. Naciste en casa con una partera”, decía. Perdimos los documentos en una mudanza. Jorge se molestaba cuando el tema surgía, levantaba la voz y terminaba las conversaciones abruptamente. En el año 2018, cuando Patricia tenía 28 años según los documentos, pero en realidad 38, Amelia enfermó gravemente de cáncer de páncreas. En su lecho de muerte con Jorge fuera de la habitación del hospital, Amelia agarró la mano de Patricia con fuerza y susurró algo que cambiaría todo.

Perdóname. No eres quien crees ser tu verdadero nombre, tu verdadera familia. Pero antes de poder terminar, Jorge entró a la habitación y Amelia cayó en un estado de inconsciencia del que nunca despertó. murió tres días después sin poder revelar el secreto que había guardado durante décadas. Patricia quedó devastada y confundida qué había querido decir su madre. Después del funeral, confrontó a Jorge exigiendo respuestas. El hombre, ahora viejo y quebrado por la pérdida de su esposa, finalmente se dio parcialmente.

“No eres nuestra hija biológica”, admitió con lágrimas en los ojos. Te adoptamos cuando eras niña. Tu madre quería que nunca lo supieras. Pensábamos que sería mejor así. Pero cuando Patricia preguntó de dónde venía, quiénes eran sus padres biológicos, Jorge se cerró completamente. Eso no lo sé. Amelia manejó todo. Yo solo firmé los papeles que ella me dio. La historia no tenía sentido. Si había sido una adopción legal, tendrían que existir documentos, registros, una historia verificable. Patricia contrató a un abogado para investigar.

Lo que descubrieron fue perturbador. No existía ningún registro oficial de adopción. La partida de nacimiento de Patricia era falsa, creada con documentos fraudulentos. Técnicamente, Patricia Rojas no existía antes de 1987, cuando tendría que haber tenido 7 años, pero en realidad tenía 13. Mientras Patricia buscaba respuestas en Huancayo, a cientos de kilómetros de allí, en la ciudad de Chiclayo, al norte del Perú, otra mujer vivía un drama similar. Se llamaba Carmen Flores. Tenía 33 años según sus documentos.

Trabajaba como maestra en una escuela primaria y también había comenzado a cuestionar su identidad. Carmen había sido criada por Rosario Flores, una mujer que decía ser su tía y que la había rescatado cuando sus padres murieron en un accidente cuando ella era niña. Rosario nunca se casó, dedicó su vida a criar a Carmen y era estricta y controladora de formas que a veces parecían ir más allá de la protección normal. Carmen no podía salir sola, no podía tener novio.

Cada aspecto de su vida era monitoreado intensamente. Lo que llevó a Carmen a sospechar fue encontrar una vieja fotografía en el 2020 escondida en una caja en el desván de la casa. En la foto aparecía ella o alguien exactamente igual a ella junto a otra niña idéntica, ambas de aproximadamente 12 o 13 años. vestidas con ropa que no reconocía en un lugar que nunca había visitado. Cuando le preguntó a Rosario sobre la foto, la mujer palideció, se la arrebató de las manos y la rompió en pedazos, gritando que Carmen era una malagradecida por desconfiar de ella después de todo lo que había hecho.

Esa reacción confirmó las sospechas de Carmen. Comenzó a investigar por su cuenta. Buscó en registros, habló con vecinos antiguos, revisó álbum familiares, descubrió inconsistencias en las fechas, lugares que no concordaban con la narrativa que le habían contado. Y lo más impactante encontró que su partida de nacimiento también presentaba irregularidades que un funcionario de Renieek le confirmó extraoficialmente que sugerían falsificación. En el año 2023, 30 años después de su desaparición, Carmen tomó la decisión de hacerse una prueba de ADN a través de un servicio genético en línea que había ganado popularidad en Perú.

Su objetivo era encontrar posibles familiares que pudieran darle respuestas sobre quién era realmente. Subió su información a la base de datos y esperó. Tres meses después recibió una notificación que la dejó sin aliento. Había coincidencias con un familiar cercano, alguien que compartía un porcentaje de ADN consistente con ser hermana. El nombre asociado a esa coincidencia era Patricia Rojas de Huancayo. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. Una hermana, ¿cómo era posible? se puso en contacto inmediatamente con Patricia a través de la plataforma.

Cuando intercambiaron fotos, ambas se quedaron paralizadas. No solo eran hermanas, eran gemelas idénticas. Cada una estaba viendo su propio rostro reflejado en la pantalla del teléfono. Las dos mujeres se encontraron en persona en Lima, a medio camino entre Huancayo y Chiclayo. El encuentro fue en una cafetería de Miraflores, un día soleado de septiembre de 2023. Cuando Patricia vio a Carmen entrar, sintió como si el tiempo se detuviera. Era como verse en un espejo. Cada gesto, cada expresión era un eco de sí misma.

Se abrazaron sin palabras, llorando, sintiendo una conexión que iba más allá de la lógica, algo vceral y profundo que había estado dormido durante 30 años. Pasaron horas comparando historias, fotografías, recuerdos fragmentados. Los flashbacks de Patricia comenzaron a cobrar sentido. Ese rostro que recordaba en el espejo era el de Carmen. La casa con escaleras de madera, el calor sofocante, el olor a polvo. Todo correspondía con un lugar del sur de Lima, no con Huancayo. Y Carmen recordaba cosas similares, aunque más difusas, como si su mente hubiera trabajado activamente para reprimir esos recuerdos.

Decidieron contratar a un investigador privado, un expicía llamado Ricardo Salazar, que se especializaba en casos de identidad y personas desaparecidas. Ricardo era un hombre de 55 años, canoso, con la mirada cansada de quien ha visto demasiado sufrimiento en su carrera. Pero cuando escuchó la historia de Patricia y Carmen, algo en su interior se encendió. Este era el tipo de caso que podría hacer justicia después de décadas de engaño. Ricardo comenzó a investigar. rastreó los movimientos de Jorge y Amelia Rojas en los años 90.

descubrió que en 1993 habían viajado a Lima, algo que Jorge había negado anteriormente. Encontró transacciones bancarias sospechosas, retiros de dinero en efectivo que no correspondían con sus ingresos habituales y lo más revelador encontró una conexión entre Amelia Rojas y Rosario Flores. Habían trabajado juntas brevemente en una oficina gubernamental en Lima. A finales de los años 80, mientras Ricardo excavaba más profundo, decidió hacer algo que podría parecer una locura, pero que su instinto le decía que era necesario.

Buscó en archivos de personas desaparecidas de los años 90 en Lima. Ingresó las características de Patricia y Carmen, gemelas, aproximadamente 13 años en 1993, probablemente de un distrito popular. Los resultados fueron limitados, pero uno destacó inmediatamente el caso de Luz María y Carmen Elena Castillo Mendoza, gemelas desaparecidas en Villa El Salvador, el 20 de marzo de 1993. Ricardo sintió un escalofrío al ver las fotografías viejas y borrosas en el expediente. Aunque las niñas en las fotos tenían 13 años y ahora Patricia y Carmen tenían 44, el parecido era innegable.

La estructura facial, los ojos, la forma de la sonrisa, todo coincidía. Ricardo llamó a Patricia y Carmen a su oficina para mostrarles lo que había encontrado. Cuando vieron las fotografías de Luz María y Carmen Elena, ambas se quedaron en shock. “Ese es el lugar que recuerdo”, susurró Patricia señalando una foto del barrio en Villa El Salvador. Carmen tomó una de las fotografías y comenzó a temblar. Reconozco esta casa”, dijo con voz ahogada, pero aún faltaba la prueba definitiva.

Ricardo les explicó que necesitaban contactar a la familia Castillo y realizar pruebas de ADN para confirmar si realmente eran las gemelas desaparecidas hace 30 años. Patricia y Carmen estaban aterrorizadas y emocionadas al mismo tiempo. Si era verdad, significaba que tenían una familia biológica que las había buscado durante décadas, pero también significaba que las personas que las criaron habían sido parte de un crimen horrible. Ricardo localizó a Rosa y Miguel Castillo, quienes aún vivían en la misma casa de Villa El Salvador.

Ahora eran ancianos de 70 años. frágiles, pero aún con esa determinación en los ojos, que solo tienen quienes nunca se rindieron. Cuando Ricardo les explicó la situación, Rosa se derrumbó. Miguel tuvo que sentarse porque sentía que se desmayaba. “Mis hijas están vivas”, preguntó Rosa con una voz que era apenas un susurro. Después de todo este tiempo, Ricardo fue cuidadoso. Les explicó que existía una posibilidad, pero que necesitaban hacer las pruebas de ADN para confirmar. No quería darles falsas esperanzas.

sabía muy bien cuántas veces esta familia había sido decepcionada, pero en su corazón estaba casi seguro. Todas las piezas encajaban de una manera que era demasiado específica para ser coincidencia. Las pruebas de ADN fueron programadas para la primera semana de octubre de 2023 en un laboratorio certificado de Lima. Ricardo Salazar coordinó todo con meticulosidad, sabiendo que este era un momento que podría cambiar vidas para siempre o destrozar las últimas esperanzas de una familia que había sufrido durante 30 años.

El día de la toma de muestras, Rosa y Miguel llegaron temprano al laboratorio acompañados por sus hijos Juan Carlos y Roberto. Rosa había pasado toda la noche sin dormir, rezando, temiendo, esperando. Se había arreglado con especial cuidado, como si se estuviera preparando para conocer a sus hijas después de tres décadas. Miguel iba en silencio, agarrando la mano de su esposa con fuerza, tratando de mantener la compostura que había practicado durante 30 años de dolor. Patricia y Carmen llegaron juntas, tomadas de la mano, tan nerviosas que apenas podían respirar.

Habían hablado toda la noche sobre este momento, sobre qué significaría si la prueba era positiva. Carmen había confrontado a Rosario Flores días antes, exigiendo la verdad, pero la mujer se había negado rotundamente a hablar, encerrándose en su habitación y amenazando con suicidarse si Carmen seguía inventando historias. Jorge Rojas, el padre adoptivo de Patricia, había desaparecido completamente, probablemente huyendo de las consecuencias que sabía que vendrían. El primer encuentro entre las cuatro mujeres, que podrían ser madre e hijas fue en la sala de espera del laboratorio.

Rosa vio entrar a Patricia y Carmen y sintió como si el corazón se le saliera del pecho. Eran la versión adulta de las niñas que había perdido. los mismos ojos expresivos, la misma forma de caminar, ligeramente inclinadas hacia adelante, la misma manera de tocarse el cabello cuando estaban nerviosas. Se levantó temblando y sin poder contenerse más caminó hacia ellas. Luz María, Carmen Elena susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. Patricia y Carmen se miraron entre sí, confundidas por los nombres, pero conmovidas por la emoción cruda en la voz de esta anciana.

“Nosotras somos Patricia y Carmen”, dijo Patricia suavemente, “pero Rosa negó con la cabeza. Ustedes son mis hijas. Yo las parí, las amamanté, las crié hasta que tenían 13 años. Ustedes son Luz María y Carmen Elena. Yo lo sé en el alma. El encuentro fue demasiado intenso. Rosa colapsó en un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por el personal médico del laboratorio. Patricia y Carmen estaban abrumadas, sin saber qué sentir, qué pensar. Esta mujer decía ser su madre y algo profundo en sus corazones resonaba con sus palabras.

Pero 30 años de una vida diferente no se borraban fácilmente. El proceso de toma de muestras fue rápido y clínico. Isopos bucales, formularios, firmas. El técnico del laboratorio les explicó que los resultados estarían listos en dos semanas, aunque dado lo especial del caso, intentarían procesarlo en 10 días. dos semanas que serían eternas para todos los involucrados. Durante esos días de espera, Ricardo continuó su investigación. Con la ayuda de contactos en la policía comenzó a reconstruir lo que había pasado en marzo de 1993.

descubrió que Amelia Rojas y Rosario Flores no solo se conocían, sino que habían estado involucradas en una red de adopciones ilegales que operaba en Lima durante los años 80 y 90, aprovechándose del caos del terrorismo y la pobreza extrema. La operación era simple, pero efectiva. Identificaban niños vulnerables, los separaban de sus familias mediante engaños o secuestros y los vendían a parejas que querían hijos, pero no podían tenerlos o no querían pasar por el proceso legal de adopción.

Los documentos eran falsificados por funcionarios corruptos de Reniec que recibían sobornos. Los niños eran llevados a otras ciudades. Sus identidades eran borradas y comenzaban nuevas vidas sin memoria de quiénes habían sido. Lo que hizo el caso de las gemelas particularmente cruel fue que fueron separadas. Normalmente, cuando se trataba de hermanos, la red intentaba mantenerlos juntos porque era más fácil de manejar, pero gemelas idénticas de 13 años eran mercancía valiosa en el lenguaje despreciable de estos criminales. Podían venderlas a dos familias diferentes, duplicando las ganancias.

Además, separarlas reducía el riesgo de que fueran reconocidas o que recordaran su vida anterior. Ricardo encontró a un ex miiembro de esta red que ahora estaba en prisión por otros delitos y que buscando reducir su sentencia estaba dispuesto a hablar. El hombre, cuyo nombre era Víctor Paredes, confirmó que en marzo de 1993 habían adquirido dos gemelas de Villa El Salvador. El plan había sido elaborado durante semanas. Habían observado a las niñas, aprendido sus rutinas, identificado el momento perfecto para actuar.

El sábado 20 de marzo, cuando las gemelas estaban en el parque, dos mujeres se les acercaron. Una de ellas era Rosario Flores. Les dijeron que su madre había tenido un accidente y que estaba en el hospital, que las llevarían con ella inmediatamente. Las niñas, asustadas y confiando en que los adultos decían la verdad, subieron al auto sin resistencia. Fueron llevadas a una casa en La Victoria, donde las mantuvieron sedadas durante dos días mientras preparaban el traslado. Luz María, la mayor por 15 minutos, fue llevada a Huancayo y entregada a Amelia y Jorge Rojas, quienes pagaron una suma considerable por ella.

Le dieron el nombre de Patricia, le crearon una nueva identidad y le dijeron que siempre había sido su hija. Carmen Elena fue llevada a Chiclayo con Rosario Flores, quien fingió ser su tía salvadora. Los primeros meses fueron los más difíciles. Las niñas lloraban constantemente, pedían ver a su madre, hablaban de sus hermanos, fueron mantenidas aisladas, sin contacto con otros niños, y gradualmente los recuerdos comenzaron a difuminarse, especialmente ayudados por el trauma y posiblemente por sedantes que les daban mezclados con la comida.

Esta información era devastadora, pero necesaria. Ricardo compiló todo en un informe detallado que presentaría a la fiscalía una vez que los resultados de ADN confirmaran lo que todos ya sabían en sus corazones. El día que llegaron los resultados fue el 22 de octubre de 2023. Ricardo organizó una reunión en su oficina con todos los involucrados. Rosa estaba tan nerviosa que Miguel tuvo que ayudarla a subir las escaleras. Patricia y Carmen llegaron tomadas de la mano, sus rostros pálidos de anticipación.

El técnico del laboratorio abrió el sobre con los resultados. La habitación estaba en completo silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de todos. Los resultados son concluyentes comenzó el técnico. Existe una probabilidad del 99.9% % de que Rosa Mendoza es la madre biológica de Patricia Rojas y Carmen Flores. Además, Miguel Castillo es confirmado como el padre biológico con la misma certeza y Patricia Rojas y Carmen Flores son hermanas gemelas monocigóticas. El silencio se rompió con el grito de rosa, un grito que contenía 30 años de dolor, esperanza, desesperación y ahora, finalmente alivio.

Mis hijas, mis bebés. Sollyozaba mientras intentaba levantarse para ir hacia ellas. Miguel lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro curtido por los años y el sufrimiento. Patricia y Carmen estaban en shock. Era real. Todo lo que habían sospechado, todo lo que habían descubierto, ahora estaba científicamente confirmado. Ellas no eran Patricia y Carmen, eran Luz María y Carmen Elena. Habían sido robadas de su familia hace 30 años. Sus vidas enteras habían sido una mentira construida sobre un crimen.

Rosa caminó hacia ellas con pasos temblorosos, extendió sus manos arrugadas y tocó suavemente los rostros de sus hijas. Las reconocería en cualquier parte, susurró, “Mis niñas, mis hermosas niñas, nunca dejé de buscarlas ni un solo día. Siempre supe que estaban vivas. Siempre lo sentí en mi corazón de madre. Patricia o Luz María, como ahora sabía que era su verdadero nombre, se derrumbó en los brazos de Rosa. 30 años de recuerdos fragmentados, de sentirse fuera de lugar, de saber que algo no estaba bien.

Todo tuvo sentido en ese momento. Carmen se unió al abrazo y las tres mujeres lloraron juntas, madre e hijas reunidas después de tres décadas de separación forzada. Miguel se acercó tímidamente, sin saber si tenía derecho después de no haber podido protegerlas. Pero sus hijas, reconociendo instintivamente al hombre que era su padre, lo incluyeron en el abrazo. Juan Carlos y Roberto, los hermanos que habían crecido con el peso de hermanas desaparecidas, también se unieron. Era un momento de sanación profunda, de un círculo familiar que finalmente se cerraba después de estar roto durante tanto tiempo.

Ricardo observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos, sabiendo que había cumplido con algo más grande que cualquier otro caso en su carrera. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Ahora venía la justicia. Los responsables de este crimen atroz tendrían que responder y las hermanas tendrían que comenzar el difícil proceso de reconciliar las dos vidas que habían vivido, de integrar a Patricia y Carmen con Luz María y Carmen Elena, de sanar heridas que habían estado abiertas por tres décadas.

Los días posteriores, a la confirmación de los resultados de ADN fueron un torbellino de emociones, decisiones legales y atención mediática. La historia de las gemelas Castillo, desaparecidas durante 31 años y finalmente reunidas con su familia gracias a la ciencia y a la determinación inquebrantable de una madre, captó la atención de todo el Perú. Los principales noticieros transmitieron reportajes especiales. Los periódicos dedicaron portadas enteras y las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo a la familia. Rosa y Miguel abrieron las puertas de su casa en Villa El Salvador para una conferencia de prensa.

La misma habitación que había permanecido intacta durante 31 años con las camas de las gemelas, sus cuadernos escolares y su ropa de cuando tenían 13 años fue mostrada a las cámaras. “Nunca perdí la esperanza”, dijo Rosa con voz firme, pero quebrada por la emoción. Cada noche rezaba para que mis hijas estuvieran vivas en algún lugar y ahora sé que Dios escuchó mis oraciones. Pero también sé que esto no fue obra divina, sino un crimen terrible que robó 31 años de nuestras vidas.

La Fiscalía de Lima abrió inmediatamente una investigación formal por los delitos de trata de personas, secuestro agravado, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir. Ricardo Salazar entregó todo su informe de investigación a los fiscales, incluyendo las declaraciones de Víctor Paredes y toda la evidencia documental que había recopilado sobre la red de adopciones ilegales que operó en los años 90. Rosario Flores fue arrestada en su casa de Chiclayo. Cuando la policía llegó, la encontraron quemando documentos en el patio trasero, intentando destruir evidencia de su participación en el crimen.

Los documentos, parcialmente quemados incluían contratos ilegales, recibos de pagos y listas con nombres de otros niños que posiblemente habían sido víctimas de la misma red. Rosario se negó a declarar, pidió un abogado inmediatamente y mantuvo un silencio absoluto durante los interrogatorios iniciales. Jorge Rojas fue más difícil de localizar. Había huído de Huancayo días antes de los resultados de ADN, presintiendo lo que vendría. Fue declarado en búsqueda y captura nacional. Finalmente fue encontrado en Puno, cerca de la frontera con Bolivia.

aparentemente planeando escapar del país. Cuando fue arrestado, intentó justificarse diciendo que él solo había querido darle una buena vida a Patricia, que él no sabía que había sido secuestrada, que Amelia le había dicho que era una adopción legal, pero los registros bancarios mostraban lo contrario. Los pagos que había hecho en 1993 eran demasiado grandes para ser honorarios legales de adopción. y estaban dirigidos a cuentas sospechosas vinculadas a la red criminal. El caso se complicaba por el tiempo transcurrido.

Muchos de los involucrados en la red de adopciones ilegales habían muerto como Amelia Rojas o estaban ya en prisión por otros delitos. Los funcionarios de RENIC, que habían falsificado documentos en los años 90, eran difíciles de identificar después de tanto tiempo y con registros que habían sido deliberadamente manipulados o destruidos. Pero la fiscalía tenía algo poderoso de su lado, la indignación pública. El caso de las gemelas Castillo se convirtió en un símbolo de todas las familias que habían perdido hijos durante los años del conflicto armado interno y el caos social de los 90.

Organizaciones de derechos humanos, grupos de madres de personas desaparecidas. Todos se unieron para exigir justicia, no solo para Luz María y Carmen Elena. sino para todas las víctimas de estas redes criminales. Mientras el proceso legal avanzaba, las gemelas enfrentaban su propia batalla interna. Luz María, que había vivido 30 años como Patricia, tuvo que tomar la difícil decisión de qué nombre usar. Legalmente, su verdadero nombre Luz María Castillo Mendoza, pero Patricia había sido su identidad durante la mayor parte de su vida consciente.

Finalmente, decidió usar ambos nombres: Luz María Patricia, una forma de honrar su verdadera identidad, sin negar completamente la persona que había sido. Carmen Elena enfrentaba un conflicto similar, pero más intenso. Rosario Flores, a pesar de ser su secuestradora, había sido la única figura materna que recordaba claramente. Los primeros años en Chiclayo, Rosario había sido estricta, pero no cruel. La había alimentado, enviado a la escuela, cuidado cuando estaba enferma. Era una realidad compleja y dolorosa. La mujer que la había criado era también la mujer que la había robado de su verdadera familia.

No sé cómo sentirme, confesó Carmen Elena en una entrevista. Parte de mí odia a Rosario por lo que hizo, pero otra parte no puede olvidar que durante 30 años fue la única madre que conocí. Es una contradicción que no sé si algún día podré resolver. La terapia se convirtió en una parte esencial de la vida de toda la familia Castillo. Rosa y Miguel necesitaban ayuda para procesar 31 años de duelo y pérdida repentinamente transformados en reunión. Los hermanos mayores, Juan Carlos y Roberto tenían que aprender a relacionarse con hermanas que habían conocido como niñas, pero que ahora eran mujeres adultas con experiencias de vida completamente diferentes.

Y las gemelas mismas tenían que navegar la compleja tarea de recuperar su identidad original mientras integraban las personas que se habían convertido. El psicólogo que trabajaba con la familia, el Dr. Ernesto Ramírez, explicó a los medios que casos como este eran extraordinariamente raros y complejos. No es simplemente alegría por el reencuentro”, dijo, “eso duelo por las vidas que nunca vivieron, rabia por el tiempo robado, confusión de identidad y la inmensa tarea de construir relaciones familiares desde cero en la edad adulta.

Esto tomará años, posiblemente toda la vida, para procesar completamente. En marzo de 2024, exactamente 31 años después del día en que las gemelas desaparecieron, se realizó una ceremonia especial en Villa El Salvador. La familia Castillo, completa por primera vez en tres décadas, se reunió en el mismo parque donde Luz María y Carmen Elena fueron vistas por última vez como niñas de 13 años. Cientos de vecinos, muchos que habían participado en las búsquedas originales en 1993 asistieron para ser testigos de este momento histórico.

Rosa, ahora con 73 años, pero con una fortaleza renovada en su mirada, habló ante la multitud. Quiero agradecer a todos los que nunca dejaron de recordar a mis hijas, a los que me acompañaron en las vigilias cuando nadie más venía. a los que creyeron cuando todos decían que debía rendirme. Y quiero que esto sea un mensaje para todas las madres que buscan a sus hijos. Nunca se rindan. La verdad puede tardar 30 años en salir a la luz, pero eventualmente sale.

La ciencia, la determinación y el amor de una madre pueden hacer milagros. Luz María y Carmen Elena, paradas junto a su madre, compartieron unas palabras. Perdimos 31 años con nuestra familia, dijo Luz María con voz emocionada. Pero no vamos a perder ni un día más. Cada momento de aquí en adelante será dedicado a conocernos, a amarnos, a recuperar lo que nos quitaron. Carmen Elena agregó, y dedicado también a asegurarnos de que esto no le pase a ninguna otra familia.

Vamos a luchar para que las leyes cambien, para que los responsables paguen, para que ningún niño más sea robado de sus padres. El juicio contra Rosario Flores y Jorge Rojas comenzó en julio de 2024. El proceso atrajo atención masiva de los medios. El caso de la fiscalía era sólido. Testimonios de las víctimas, evidencia de ADN, documentos falsificados, declaraciones de cómplices que buscaban reducir sus propias sentencias, registros financieros que mostraban pagos sospechosos. La defensa intentó argumentar que los acusados habían creído genuinamente que las adopciones eran legales, que ellos mismos habían sido engañados por la red criminal, pero la evidencia era abrumadora.

En noviembre de 2024, después de 4 meses de juicio, el veredicto fue anunciado. Rosario Flores fue declarada culpable de trata de personas, secuestro agravado y falsificación de documentos, sentenciada a 30 años de prisión. Jorge Rojas fue declarado culpable de los mismos cargos, pero con atenuantes por su menor participación en el crimen original, sentenciado a 25 años. Aunque ninguna sentencia podría devolver los años robados, era un mensaje claro de que estos crímenes no quedarían impunes sin importar cuánto tiempo hubiera pasado.

El caso de Las Gemelas Castillo también tuvo un impacto legislativo significativo. El Congreso peruano aprobó una nueva ley conocida como Ley Luz María y Carmen Elena, que eliminaba el plazo de prescripción para delitos de trata de personas. y secuestro de menores, permitiendo que casos antiguos pudieran ser investigados y procesados incluso décadas después. Además, se estableció un registro nacional de ADN para personas desaparecidas y sus familiares, facilitando futuras identificaciones. Ricardo Salazar fue condecorado por el Ministerio del Interior por su trabajo en el caso.

En la ceremonia dedicó el reconocimiento a todas las familias que siguen buscando, que nunca se rinden, que merecen respuestas y justicia. También anunció que dedicaría el resto de su carrera a investigar casos similares de adopciones ilegales de los años 90, sabiendo que probablemente había decenas, quizás cientos de casos más esperando ser resueltos. Para la familia Castillo, la vida continuaba con la nueva realidad de estar completos después de tanto tiempo. Las gemelas se mudaron temporalmente de vuelta a Lima para estar cerca de sus padres y hermanos.

Luz María solicitó un traslado de su trabajo en Huancayo, al hospital de Villa El Salvador, donde ahora trabajaba como enfermera en la comunidad que fue su hogar original. Carmen Elena tomó un año sabático de su trabajo como maestra para dedicarse completamente a reconectar con su familia y procesar todo lo que había vivido. Los domingos la casa de Rosa y Miguel en Villa El Salvador se llenaba de vida como nunca antes. Los cuatro hijos, ahora todos adultos, se reunían para almuerzos que se extendían hasta la tarde.

Los nietos corrían por el patio llenando de risas un espacio que había estado marcado por el silencio del dolor durante demasiado tiempo. Rosa cocinaba los platos favoritos que recordaba de cuando las gemelas eran niñas, intentando recapturar, aunque fuera, fragmentos de lo que se había perdido. Miguel, con su salud frágil, pero su espíritu fortalecido, pasaba horas mostrándoles a sus hijas las carpetas llenas de recortes de periódicos, volantes de búsqueda y documentos de todas las investigaciones que había realizado a lo largo de los años.

Era su forma de mostrarles que nunca habían sido olvidadas ni un solo día. En una de esas tardes de domingo, sentadas en el mismo patio donde solían jugar de niñas, Luz María le preguntó a su madre, “¿Cómo pudiste seguir, mamá? ¿Cómo seguiste buscando cuando todo el mundo te decía que era inútil?” Rosa la miró con esos ojos que habían llorado miles de lágrimas, pero que nunca habían perdido la esperanza. “Porque ustedes son parte de mí”, respondió simplemente.

“Una madre siente a sus hijos aquí”, dijo tocándose el pecho sobre el corazón. “Y yo siempre las sentí vivas. El amor de una madre no conoce distancias ni tiempo. Es más fuerte que cualquier cosa en este mundo. El caso de las gemelas Castillo se convirtió en un documental que se transmitió internacionalmente, inspirando a familias en todo el mundo que buscaban a seres queridos desaparecidos. levantó conciencia sobre la trata de personas y las adopciones ilegales, llevando a investigaciones similares en otros países de América Latina, donde estas redes habían operado durante las décadas de inestabilidad política y social.

Pero más allá del impacto público, lo más importante era la sanación privada que ocurría dentro de la familia. Las gemelas comenzaron a recuperar recuerdos reales de su infancia. No solo los flashbacks fragmentados que habían experimentado durante años. Recordaban canciones que Rosa les cantaba, juegos que jugaban con sus hermanos, el sabor del pan que su madre hacía los domingos. Estos recuerdos guardados en algún rincón profundo de su subconsciente durante 31 años comenzaban a emerger ayudándolas a reconectar con las niñas que habían sido.

En el primer aniversario de su reencuentro, la familia organizó una celebración íntima solo para ellos. No invitaron a medios, no hicieron declaraciones públicas. Fue un momento para estar juntos, para celebrar no el crimen que los había separado, sino el amor que los había reunido. Miguel, con su salud deteriorada, pero su corazón lleno, propuso un brindis. Por los años que perdimos, que nos enseñaron el valor de lo que tenemos. Por las lágrimas que derramamos, que hicieron más dulce esta alegría.

y por el futuro que tenemos juntos, que será vivido con la gratitud de quienes saben lo que es perder y recuperar lo más preciado. La historia de Luz María y Carmen Elena Castillo no tiene un final feliz en el sentido tradicional. 31 años de vida familiar fueron robados y nunca podrán ser recuperados. los cumpleaños, las graduaciones, las primeras veces de tantas cosas, los momentos cotidianos que hacen una vida, todo eso se perdió para siempre. Pero es una historia de justicia finalmente servida, de amor que nunca se rindió, de ciencia que dio respuestas cuando todo lo demás falló y de una familia que, contra todas las probabilidades, encontró el camino de vuelta a sí misma.

Rosa sigue viviendo en la misma casa de Villa El Salvador, rodeada ahora no del silencio del dolor, sino del ruido alegre de una familia reunida. En las noches tranquilas, cuando el barrio duerme, a veces se sienta en el patio y mira hacia las estrellas, agradeciendo a la vida, a Dios, al destino, a todo lo que conspiró para que sus hijas regresaran a ella. Las habitaciones que fueron santuarios del dolor ahora están llenas de vida nuevamente. Y aunque el tiempo perdido nunca volverá, el tiempo que les queda será vivido con la intensidad de quienes saben que cada momento juntos es un regalo.

Esta es la historia de dos hermanas que fueron robadas de su familia en 1993 y que gracias a la persistencia inquebrantable de una madre, la ayuda de la tecnología del ADN y el trabajo incansable de un investigador comprometido con la justicia, finalmente encontraron el camino de vuelta a casa 31 años después. Es un recordatorio de que la verdad, por más enterrada que esté, por más años que pasen, eventualmente sale a la luz. Y es un testimonio del poder del amor maternal que puede esperar décadas, que puede soportar cualquier dolor que nunca jamás se rinde.