La mañana del 23 de marzo de 1987 amaneció gris sobre Medellín con esas nubes bajas que se enganchaban en las montañas del valle de Aburrá como algodón sucio. En el barrio Buenos Aires, al sur de la ciudad, la casa de los Córdoba ya estaba despierta desde las 5 de la mañana. Beatriz Córdoba, de 42 años, preparaba café en una greca vieja mientras escuchaba las noticias en el radio de pilas que mantenía sobre la repisa de la cocina.

Otra bomba había estallado la noche anterior en el poblado. Tres muertos, 12 heridos. Los titulares se repetían con variaciones cada semana en esa ciudad que había aprendido a convivir con el terror. Apagó el radio con un movimiento brusco porque no quería que sus hijas comenzaran el día con más miedo del que ya todas llevaban pegado a la piel.

Sus hijas, Patricia y Gabriela, tenían 19 y 16 años, respectivamente. Patricia estudiaba enfermería en la Universidad de Antioquia y Gabriela cursaba el último año de bachillerato en el colegio Santa María. Eran muchachas tranquilas, criadas con mano firme por Beatriz después de que su esposo, Roberto Córdoba, muriera en un accidente laboral en las obras de construcción del metro en 1984.

Desde entonces, Beatriz trabajaba cosiendo uniformes para una fábrica textil en Itagüí, tomando buses cada madrugada para llegar a tiempo al turno de las 6. Las muchachas habían aprendido a valerse solas, a calentar la comida que su madre dejaba preparada, a cerrar bien las puertas con doble seguro, a no salir después de las 7 de la noche, a no hablar con desconocidos, a caminar siempre con la mirada al frente y el paso firme, como si supieran exactamente hacia dónde iban, aunque no fuera cierto. Esta mañana, antes de irse al

trabajo, Beatriz les recordó que volvieran juntas de sus clases. Patricia tenía laboratorio hasta las 5 de la tarde y Gabriela saldría del colegio al mediodía. Así que habían quedado en encontrarse en la biblioteca pública del centro, cerca del parque de Berrío, para hacer tareas juntas y regresar cuando cayera la tarde, pero sin que oscureciera del todo.

“No se me vayan a meter por calles raras”, les dijo Beatriz mientras se ajustaba el pañuelo en la cabeza y buscaba las monedas para el bus en el fondo de su bolso gastado. Y si ven algo extraño, algo que no les guste, se devuelven de inmediato. No importa qué tan importante sea la tarea. Las muchachas asintieron, ya acostumbradas a las advertencias de su madre, que sonaban iguales cada mañana, pero que nunca dejaban de estar vigentes.

La ciudad entera vivía en un estado de alerta permanente, donde salir a la calle era un acto de fe o de necesidad, no de placer. Patricia salió primero con su maletín de libros colgado al hombro y su cabello oscuro recogido en una cola de caballo alta que le daba un aire serio, adulto. Llevaba puestos unos jeans azules, una blusa de flores pequeñas en tonos rosados que Beatriz le había regalado en Navidad, y sus zapatos deportivos blancos, que ya mostraban señales de uso, pero que seguían siendo sus favoritos, porque le resultaban cómodos para caminar por todo el campus

universitario. Gabriela se quedó un rato más arreglando sus cuadernos, revisando que llevara todo lo necesario para el examen de matemáticas que tenía esa mañana y que le había quitado el sueño los últimos dos días. Vestía su uniforme escolar, blusa blanca, manga corta, falda azul marino plisada, medias blancas hasta la rodilla y zapatos negros de evilla.

Sobre el uniforme llevaba su suéter gris de lana. el que Beatriz le había tejido el año anterior y que tenía sus iniciales bordadas en el pecho. Cuando por fin cerró la puerta de la casa, ya eran las 7:15. El día avanzaba con normalidad en un Medellín que había aprendido a vivir con el miedo metido en los huesos, donde las madres contaban a sus hijos cada vez que regresaban a casa y agradecían en silencio, a veces con una pequeña oración cuando todos estaban de vuelta antes del anochecer.

Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos casos que merecen ser recordados y que no pueden quedar en el olvido. Pero esa noche, cuando Beatriz llegó a las 8:30 después de su turno en la fábrica, agotada como siempre, con los dedos adoloridos de tanto coser y la espalda entumecida de estar inclinada sobre la máquina durante 14 horas.

La casa estaba oscura y vacía, las luces apagadas. Ninguna nota sobre la mesa de la cocina, ningún plato sucio en el fregadero, ningún libro abierto en el sofá, nada que indicara que Patricia y Gabriela hubieran estado allí en todo el día. Beatriz sintió que algo frío y pesado le bajaba por la espalda como una gota de hielo.

Dejó su bolso en el suelo y revisó las habitaciones, llamándolas por sus nombres con voz cada vez más alta, más urgente. Nada. La casa estabaexactamente como ella la había dejado esa mañana. salió al frente de la casa y preguntó a la vecina doña Amparo, una señora mayor de unos 60 y tantos años que se pasaba las tardes sentada en su portal vigilando el movimiento de la calle porque ya no tenía mucho más que hacer y porque en esos tiempos todos se habían vuelto vigilantes involuntarios de sus propios barrios.

No, mi hija, no las he visto pasar”, le dijo Amparo con el ceño fruncido, dejando a un lado el tejido que tenía en las manos. Y eso que estuve aquí toda la tarde, ni a la ida ni a la vuelta. Beatriz sintió que el estómago se le hacía un nudo y no vio nada raro, algún carro desconocido, alguna persona merodeando.

Amparo negó con la cabeza lentamente. Nada fuera de lo común, mi amor. Todo estuvo tranquilo hoy. Beatriz volvió adentro y se sentó en el sofá de la sala tratando de pensar con claridad, aunque el corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las cienes. Quizás se habían quedado en casa de alguna amiga.

Quizás Patricia había tenido que quedarse más tarde en la universidad por alguna práctica extra. Quizás el bus se había demorado y venían en camino, pero algo en su instinto de madre, ese sentido que todas las madres desarrollan y que casi nunca se equivoca, le decía que esto era diferente. Sus hijas eran responsables. Si iban a llegar tarde, encontraban la manera de avisarle.

Dejaban una nota, le pedían a alguien que llamara, no la dejaban así, en la oscuridad, sin saber. A las 10 de la noche, cuando ya no aguantó más la angustia que le comía el pecho, salió a la calle y caminó hasta la tienda de don Hernán, tres cuadras abajo, donde había un teléfono público que funcionaba la mitad del tiempo y que costaba 50 pesos el minuto.

Llamó a la casa de Marta Restrepo, la mejor amiga de Patricia con quien estudiaba y a veces se quedaba haciendo trabajos hasta tarde. La madre de Marta contestó con voz soñolienta, molesta por la llamada a esa hora. No, Patricia no había ido por allá, no la habían visto en todo el día. ¿Pasaba algo? Beatriz tartamudeó una excusa y colgó sin dar muchas explicaciones, porque no quería alarmar a nadie todavía.

No quería decir en voz alta lo que estaba pensando, porque decirlo lo haría más real. marcó el número de la tía Lucía, hermana de su difunto esposo Roberto, que vivía en el barrio Manrique, al otro lado de la ciudad. Lucía era su única familia cercana, la única persona en quien realmente confiaba. tampoco sabía nada de las muchachas.

“Tranquila, Beatriz, seguro están bien y aparecen en cualquier momento”, le dijo Lucía con esa calma forzada que sonaba más a esperanza que a certeza, más a deseo que a convicción. Ya sabes cómo son las muchachas, se distraen, pierden la noción del tiempo. Pero Beatriz no estaba tranquila y sabía que lucía tan pco, que solo estaba tratando de consolarla, porque eso es lo que hace la gente cuando no sabe qué más decir.

regresó a su casa caminando rápido por calles vacías y oscuras, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor desafinado, y se quedó despierta toda la noche sentada en la sala con todas las luces encendidas, con la puerta sin seguro por si las muchachas llegaban y habían olvidado las llaves, mirando por la ventana cada vez que escuchaba pasos o el ruido de un motor.

No llegaron esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Cada hora que pasaba era como una piedra más en el estómago de Beatriz. Al tercer día, cuando ya el pánico se había convertido en una certeza terrible, Beatriz fue a poner la denuncia en la estación de policía de Buenos Aires, un edificio gris y descascarado que olía a humedad y a café recalentado. La gente que la atendió.

Un hombre joven de bigote fino y uniforme arrugado, que parecía no haber dormido en días, tomó nota de los nombres, las edades, las descripciones físicas con una lentitud que desesperaba. Patricia, 1,65, delgada, cabello negro hasta los hombros, ojos cafés, lunar pequeño en la mejilla izquierda, cicatriz apenas visible en la rodilla derecha de una caída en bicicleta cuando tenía 10 años.

Gabriela, 1,58 con textura pequeña, cabello largo y ondulado, pecas en la nariz y las mejillas, sonrisa con un diente ligeramente torcido, el del frente, una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo. ¿Llevaban documentos?, preguntó el agente sin levantar la vista del papel amarillento donde escribía.

Sí, ambas llevaban sus cédulas. Patricia la llevaba siempre en su billetera roja, Gabriela en el bolsillo de su suéter. ¿Alguna razón por la que hubieran querido irse de casa?”, continuó el gente con ese tono mecánico de quien ha hecho las mismas preguntas cientos de veces. Beatriz negó con vehemencia. Sus hijas eran buenas muchachas, estudiosas, obedientes, sin novios formales, aunque Patricia había salido un par de veces con un muchacho de su clase, pero nada serio, sin problemas enla escuela, sin deudas, sin enemigos.

¿Consumían drogas, alcohol? No, nada de eso. Algún vecino o conocido que las molestara, alguien que les hubiera hecho amenazas. De nuevo, no. Beatriz lo habría sabido. Sus hijas le contaban todo, o al menos eso creía ella. El agente cerró su libreta con un suspiro cansado que sonó casi como rendición.

Señora, en estos días muchas personas desaparecen. Puede ser un secuestro. Puede ser que se hayan ido con alguien por voluntad propia, puede ser que estén escondidas. Puede ser muchas cosas. Vamos a pasar la información a las otras estaciones y vamos a estar pendientes, pero con sinceridad le digo que hay poco que podamos hacer de inmediato.

Hizo una pausa y luego agregó en voz más baja, casi compasiva, “Usted sabe cómo está la ciudad. Tenemos decenas de casos así cada mes. Beatriz salió de esa oficina con una sensación de vacío en el estómago y rabia en la garganta. ¿Sabía que en el Medellín de 1987, con bombas explotando cada semana en centros comerciales y edificios gubernamentales, con sicarios en motocicletas matando gente en plena calle en pleno día, con la guerra entre carteles convirtiendo la ciudad en un campo de batalla, dos muchachas desaparecidas no eran prioridad para

nadie, eran solo dos nombres más en una lista que se hacía más larga cada día. decidió que si las autoridades no iban a buscar a sus hijas con urgencia, ella lo haría. Empezó por recorrer cada lugar que las muchachas frecuentaban, cada rincón de sus rutinas diarias. Fue a la Universidad de Antioquia, a ese campus enorme en el norte de la ciudad, y habló con los compañeros de Patricia en el programa de enfermería.

Todos dijeron lo mismo. Patricia había asistido a sus clases normalmente ese lunes 23 de marzo. Había estado en la clase de anatomía por la mañana. Había almorzado en la cafetería con Marta y otras dos compañeras. había ido a su laboratorio de química a las 3 de la tarde. Una compañera llamada Inés, una muchacha alta de anteojos gruesos, recordaba haberla visto salir del campus alrededor de las 5:10 de la tarde caminando hacia la estación de buses de la avenida universidad.

“Iba sola”, dijo Inés. La saludé, pero ella iba como apurada mirando su reloj. Me acuerdo porque pensé que tal vez tenía una cita. En el colegio Santa María, un edificio de tres pisos pintado de amarillo en el barrio Laureles, las profesoras de Gabriela confirmaron que la muchacha había presentado su examen de matemáticas a primera hora a las 8 de la mañana y que lo había hecho bien, sin señales de nerviosismo más allá de lo normal.

Había asistido a sus otras clases hasta el mediodía y había salido del colegio a las 12:15. Como siempre, la profesora de español, una mujer mayor de cabello gris recogido en moño, recordaba haberla visto salir por el portón principal. Iba con su suéter gris puesto porque hacía frío, dijo, y llevaba su maletín y sus libros. No noté nada extraño.

Nadie la vio hacer nada. fuera de lo común. Nadie notó que alguien la siguiera o la esperara. Nadie vio nada que pudiera ser una pista. Beatriz fue entonces a la biblioteca pública en el centro, cerca del parque de Berrío, donde las hermanas habían quedado en encontrarse para hacer tareas mientras esperaban que pasara la hora pico y pudieran tomar un bus menos lleno de regreso a casa.

El bibliotecario, un señor de unos 50 años con anteojos gruesos de pasta negra y chaleco de lana marrón, revisó el registro de visitantes de ese día. Lunes 23 de marzo. Los usuarios tenían que firmar al entrar. Revisó la lista completa, nombre por nombre, con Beatriz mirando por encima de su hombro. No había ninguna firma de Patricia Córdoba.

No había ninguna firma de Gabriela Córdoba. Entonces, ¿dónde se habían perdido? ¿En qué momento entre la salida de Patricia de la universidad a las 5:10 de la tarde entre la salida de Gabriela del colegio al mediodía y cuarto y la biblioteca del centro donde nunca llegaron, las hermanas Córdoba se habían desvanecido como si la tierra se las hubiera tragado.

Beatriz trató de reconstruir las rutas. Gabriela habría tomado un bus desde Laureles hacia el centro, un trayecto de 20 o 25 minutos. habría llegado a la biblioteca alrededor de la 1 de la tarde y habría esperado allí a su hermana, pero no había señal de que hubiera llegado. Patricia habría tomado un bus desde la universidad hacia el centro, otro trayecto de media hora más o menos con el tráfico.

Habría llegado alrededor de las 6:15, pero tampoco hay señal de que ella hubiera llegado. Y si ninguna de las dos había llegado a la biblioteca y si algo les había pasado antes en el camino, Beatriz empezó a preguntar en las paradas de bus. Mostró las fotografías de sus hijas a conductores, a vendedores ambulantes, a la gente que esperaba.

La mayoría negaba con la cabeza sin siquiera mirar bien las fotos, apurados, indiferentes. Algunos se detenían amirar con más atención, pero luego negaban igual. No, señora, lo siento. Unos pocos prometían estar atentos y avisarles si veían algo, pero Beatriz sabía que eran promesas vacías, cortesías que la gente decía para poder seguir con sus vidas.

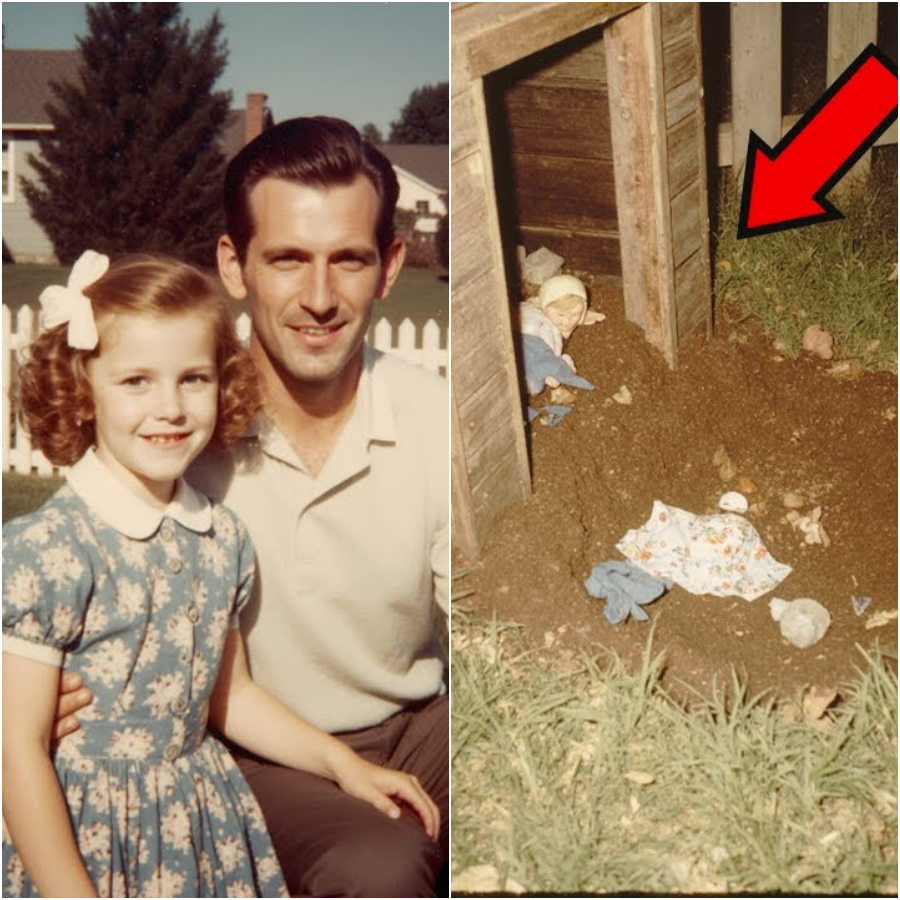

Beatriz imprimió 500 volantes con las fotografías de sus hijas en una imprenta pequeña del centro, gastando casi todo el dinero que tenía ahorrado para emergencias. En la foto de Patricia se la veía sonriente con su uniforme de enfermería de prácticas, el cabello suelto y brillante, los ojos llenos de esa esperanza de quien tiene toda la vida por delante.

La de Gabriela aparecía en su fiesta de 15 años del año anterior con un vestido azul claro que Beatriz misma había cocido durante semanas, trabajando en él cada noche después de llegar de la fábrica, con flores blancas bordadas en el corpino y una falda amplia que había hecho que Gabriela se sintiera como una princesa. La foto estaba radiante, con su sonrisa amplia mostrando ese diente torcido que a Beatriz siempre le había parecido encantador.

Pegó los volantes en postes de luz, en paredes de tiendas, en las paradas de bus, en los muros de las iglesias, en cualquier superficie que pudiera sostenerlos. Desaparecidas. ¿Has visto a estas muchachas? Decía el encabezado en letras grandes y negras. Debajo las fotos, debajo de las fotos, las descripciones, las fechas, el número de teléfono de la tía Lucía, porque Beatriz no tenía teléfono propio.

Si tiene cualquier información, por favor comuníquese. Son dos hermanas. Familia desesperada. preguntaba a todo el que se le cruzaba en la calle, deteniendo a la gente, interrumpiendo conversaciones, mostrando las fotos con manos temblorosas. La mayoría la miraba con lástima, pero seguía su camino. Algunos se detenían a mirar las fotos con más atención, movían la cabeza con tristeza.

Unos pocos prometían estar atentos. Pasó una semana desde la desaparición, luego dos semanas, luego un mes. Marzo se convirtió en abril y abril trajo lluvias fuertes que inundaban las calles del centro y hacía que los volantes pegados en las paredes se despegaran y se perdieran en el agua sucia que corría por las alcantarillas.

Beatriz dejó de ir a trabajar. No podía concentrarse en coser uniformes cuando sus hijas estaban perdidas en algún lugar de esta ciudad que cada día parecía más hostil, más desconocida, más peligrosa. La dueña de la fábrica, una mujer dura, de origen sirio, pero no insensible, le dijo que entendía su situación, que ella también era madre, pero que no podía guardarle el puesto indefinidamente.

Tengo un negocio que manejar, Beatriz. Lo siento mucho. Beatriz apenas la escuchó. El dinero importaba poco cuando no sabía si sus hijas estaban vivas o muertas, cuando cada noche se acostaba imaginando los peores escenarios posibles. La tía Lucía se mudó temporalmente a la casa de Buenos Aires para acompañar a Beatriz y ayudarla a continuar la búsqueda.

dejó a sus propios hijos adolescentes al cuidado de una prima, porque sabía que Beatriz no podía estar sola, que se estaba derrumbando lentamente. Juntas visitaron hospitales públicos y privados mostrando las fotografías a médicos, enfermeras, trabajadores sociales, preguntando si habían ingresado dos muchachas con esas características, quizás heridas, quizás sin identificación, quizás inconscientes.

Nadie había visto a las hermanas Córdoba. Visitaron las morgues, esos lugares fríos y grises que olían a formol y a muerte, donde tuvieron que mirar cuerpos de mujeres jóvenes no identificadas que habían aparecido en el río Medellín, en lotes valdíos, en las montañas que rodeaban la ciudad. Cada vez que les mostraban un cuerpo, Beatriz sentía que el corazón se le paraba, contenía la respiración.

Cerraba los ojos un segundo antes de mirar, rezando para que no fueran ellas, pero también en parte deseando que sí lo fueran, porque al menos así sabría, al menos así terminaba la incertidumbre. Pero ninguno de esos cuerpos era Patricia, ninguno era Gabriela. En el Instituto de Medicina Legal les dijeron que revisaran las fichas de personas no identificadas que llegaban cada semana.

Beatriz y Lucía pasaron horas en esa oficina fría, sentadas en sillas de plástico duro, mirando carpetas llenas de descripciones de cuerpos encontrados. mujer joven, aproximadamente 20 años, cabello castaño, estatura media encontrada en las descripciones se repetían con variaciones mínimas. Cada vez que una descripción coincidía, aunque fuera vagamente con alguna de las muchachas, Beatriz sentía que se le paraba el corazón, las manos le sudaban, la boca se le secaba.

Pero al revisar los detalles más específicos, al ver las fotografías forenses cuando las había, siempre resultaba que no eran ellas. Un vecino del barrio que trabajaba como taxista. Un hombre de unos 40 años llamado Jorge, que había conocido a las muchachas desde pequeñas, se acercó unatarde a Beatriz mientras ella pegaba volantes en el parque del barrio.

Le habló en voz baja, mirando alrededor, como para asegurarse de que nadie más escuchara. “Beatriz, yo he escuchado rumores”, le dijo con voz casi en susurro. Dicen por ahí que las muchachas bonitas están siendo reclutadas a la fuerza por los narcos para fiestas privadas, para tenerlas en sus fincas. No digo que sea cierto, no sé si es verdad o solo habladurías, pero en estos tiempos cualquier cosa puede pasar.

Yo que usted preguntaría en esos lados. Beatriz sintió que se le revolvía el estómago. No quería creer en eso. No quería imaginar a sus hijas en esa situación, pero tampoco podía descartarlo. En el Medellín de 1987, los narcos tenían más poder que el mismo gobierno. Empezó a frecuentar los alrededores de discotecas y bares elegantes del sector del poblado, ese barrio donde vivían los ricos y donde los narcos tenían sus apartamentos.

y casas s ostentosas. Preguntaba a porteros y vigilantes, mostrándoles las fotos, ofreciéndoles dinero que no tenía si le daban información. La mayoría la miraba con desconfianza y negaban saber cualquier cosa. Algunos la trataban con desprecio, como si fuera una mendiga molesta. Unos pocos se compadecían, pero no tenían información útil que darle.

Señora, aquí entra y sale mucha gente, no me fijo en todos, le dijo un portero. Y aunque supiera algo, no podría decírselo. Entienda la situación. Dos meses después de la desaparición, en la última semana de mayo, cuando las lluvias habían cedido un poco y la ciudad tolía a tierra mojada, Beatriz recibió una llamada anónima que le heló la sangre.

Era media tarde, alrededor de las 3 y estaba en casa preparando café para ella y Lucía cuando sonó el teléfono que Lucía había mandado instalar, pagando la instalación de su propio bolsillo para que pudieran ser contactadas si había noticias. Beatriz corrió a contestar con esa mezcla de esperanza y terror que sentía cada vez que sonaba el teléfono.

Una voz de hombre, ronca y distorsionada, como si hablara con algo tapándole la boca, le dijo con lentitud deliberada, “Deje de buscar a sus hijas si quiere seguir viva.” Luego un silencio de 2 segundos que pareció eterno y agregó, “Esto es Medellín. La gente desaparece.” Y colgó. Beatriz se quedó paralizada con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea muerta, sintiendo que las piernas le temblaban.

El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. Lucía, que estaba en la cocina, salió corriendo al escuchar el golpe. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Son noticias de las muchachas? Beatriz no podía hablar. Señaló el teléfono en el suelo. Lucía lo recogió y lo colgó. Luego abrazó a Beatriz que temblaba como una hoja.

Me amenazaron”, logró decir Beatriz con voz apenas audible. “Me dijeron que deje de buscarlas o me van a matar.” Lucía la llevó al sofá y le sirvió un vaso de agua con azúcar. Puede ser una broma cruel. intentó consolarla aunque su propia voz temblaba, aunque sus propias manos no estaban firmes. Hay gente enferma que hace esas cosas.

Pero ambas sabían que no era una broma. En el Medellín de esos años las amenazas no eran juegos. La gente desaparecía por mucho menos que seguir buscando a alguien que obviamente alguien no quería que fuera encontrada. Las amenazas telefónicas eran el primer paso, luego venían otras cosas.

“Tienes que parar, Beatriz”, le dijo Lucía con lágrimas en los ojos. “Tienes que pensar en ti. No puedes ayudar a las muchachas si te matan.” Beatriz se cubrió la cara con las manos y, por primera vez, desde que sus hijas habían desaparecido, lloró sin poder parar. No de tristeza solamente, sino de rabia impotente, de frustración absoluta, de miedo.

Lloró por sus hijas perdidas, por los dos meses sin saber nada, por la indiferencia de las autoridades, por la amenaza que acababa de recibir, por la injusticia brutal de todo. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo le salían soyosos secos que le dolían en el pecho. Pero la amenaza, en lugar de asustarla permanentemente, le dio una extraña certeza una vez que pasó el terror inicial.

Sus hijas no se habían ido voluntariamente. Algo les había pasado. Alguien las tenía o las había tenido. Y ese alguien no quería que se supiera, lo cual significaba que había algo que ocultar, un crimen que esconder. Y si había un crimen, había culpables. Y si había culpables, podía haber justicia. Beatriz decidió que no iba a parar, aunque le costara la vida.

iba a encontrar a Patricia y Gabriela, o al menos iba a saber qué les había ocurrido. Se lo debía a ellas, se lo debía a sí misma como madre. Con la ayuda de Lucía y algunos vecinos que se compadecían de su situación y que admiraban su valentía o su terquedad, Beatriz organizó un grupo de búsqueda informal. Eran seis personas en total.

Ella, Lucía, don Hernán de la tienda,que había conocido a las muchachas desde pequeñas y las había visto crecer, doña Amparo, la vecina que se sentía culpable por no haber visto nada el día de la desaparición. Marta Restrepo, la mejor amiga de Patricia, que no podía creer que su compañera hubiera desaparecido así sin dejar rastro.

Y el padre Gonzalo, un sacerdote joven de unos 35 años de la parroquia del barrio, que tenía fama de meterse en problemas por defender causas difíciles y que se había ofrecido a ayudar después de escuchar a Beatriz en una misa. Cada fin de semana se reunían en la casa de Beatriz y dividían zonas de la ciudad para preguntar por las muchachas.

Visitaron barrios de invasión en las laderas empinadas de las montañas que rodeaban el valle. Esos lugares donde las casas de ladrillo sin terminar se agarraban de la tierra como podían y donde la policía no subía casi nunca. Visitaron zonas industriales de Itagüí y en Vigado, mostrando las fotos a trabajadores que salían de las fábricas en turnos nocturnos.

Visitaron sectores comerciales del centro. Hablaron con comerciantes que tenían sus puestos en el mismo lugar desde hacía años y conocían el movimiento de la zona. Pegaron volantes, hablaron con conductores de bus, preguntaron a vendedores ambulantes, a lustrabotas, a recicladores, a toda esa gente invisible que ve todo, pero que nadie suele preguntar.

En junio, dos meses y medio después de la desaparición, cuando el calor había llegado y secaba los volantes pegados en las paredes hasta hacerlos quebradizos, una mujer que vendía empanadas y arepas cerca del parque de Berrío se acercó a Beatriz una tarde. Era una mujer de unos 50 años, gorda, con delantal manchado de grasa, que había visto a Beatriz pasar por ahí varias veces mostrando las fotos.

Señora, le dijo en voz baja, yo creo que vi a esas muchachas el día que usted dice que desaparecieron. El corazón de Beatriz se aceleró inmediatamente. Las vio, ¿dónde? ¿Cuándo? La mujer se limpió las manos en el delantal y miró las fotos otra vez, entornando los ojos como si tratara de recordar mejor.

Era como a las 6 de la tarde por ahí. Yo estaba guardando mis cosas porque ya iba a cerrar. Estaban dos muchachas parecidas a estas. Señaló las fotos ahí cerca de la iglesia de la Candelaria, del lado de la calle que da al parque. Una era más alta que la otra, eso sí me acuerdo bien. Y la más bajita llevaba como un uniforme de colegio, creo. Gabriela usaba uniforme ese día.

Patricia era más alta. Podían haber sido ellas. ¿Y qué estaban haciendo? Vio con quién estaban. La mujer hizo un gesto vago con la mano. No les presté mucha atención. Estaba ocupada con mis clientes, pero me pareció verlas subir a un campero blanco o gris claro. No estoy completamente segura del color porque ya estaba oscureciendo, pero era un campero grande de esos que tienen las ventanas oscuras.

Beatriz sintió que el pecho se le comprimía. Subieron voluntariamente, parecían asustadas, las forzaron. La mujer negó con la cabeza. No sé, señora, como le digo, no les puse mucha atención. Solo las vi ahí paradas y luego vi el campero parado frente a ellas y luego ya no estaban. Pero todo pasó rápido.

El campero lo había visto antes por aquí. Reconoció a alguien adentro. de nuevo. No, señora, yo veo decenas de carros pasar cada día, no me fijo en todos. Beatriz le preguntó si recordaba algo más, cualquier detalle, por pequeño que fuera. La mujer pensó un momento. El campero tenía las llantas grandes de esas para trocha y había otra persona adentro, además del conductor, me parece, pero no vi quiénes eran.

Beatriz le agradeció profusamente, le dio algo de dinero, aunque la mujer se negaba a aceptarlo, y le pidió que por favor tratara de recordar cualquier otra cosa que pudiera ayudar. ¿Crees que las hermanas conocían a quien conducía ese campero? Déjanos tu teoría en los comentarios. Beatriz fue inmediatamente a la zona de la Candelaria con Lucía y el padre Gonzalo.

Era una zona concurrida del centro, cerca del parque, con iglesia colonial, vendedores ambulantes, oficinas, gente yendo y viniendo todo el tiempo. Preguntaron en cada tienda que todavía estaba abierta, en cada puesto de venta ambulante, en cada esquina donde había alguien que pudiera haber estado ahí. Es el lunes 23 de marzo, alrededor de las 6 de la tarde.

Mostraron las fotos decenas de veces. Las vio. Recuerda haberlas visto. Vio un campero blanco por aquí ese día. La mayoría negaba con la cabeza. Algunos decían que quizás que tal vez, pero no estaban seguros. Nadie más tenía información concreta. Beatriz quiso volver a hablar con la vendedora de empanadas para obtener más detalles, para preguntarle cosas que no se le habían ocurrido en el momento.

Pero cuando volvió al parque de Berrío una semana después, el puesto de empanadas ya no estaba ahí. Preguntó a otros vendedores ambulantes de la zona, “La señora que vendía empanadas aquí, ¿sabendónde puedo encontrarla?” Nadie sabía. Ella ponía su puesto aquí a veces, pero no todos los días”, le dijo un señor que vendía cigarrillos y chicles.

“Y hace varios días que no la veo.” Beatriz volvió al parque todos los días durante dos semanas, a diferentes horas, esperando ver a la mujer. Nunca la volvió a ver. Era como si ella también se hubiera desvanecido. Los meses siguieron pasando con esa lentitud agónica que tiene el tiempo cuando se espera algo que quizás nunca llegue, cuando cada día es idéntico al anterior y al siguiente, una repetición infinita de buscar y no encontrar.

Junio se convirtió en julio. Julio en agosto. Beatriz adelgazó tanto que la ropa le quedaba grande, las blusas le colgaban del cuerpo como trapos. Había perdido casi 10 kg. Dejó de comer bien. Picoteaba un poco de arroz, un pedazo de pan, nada más. Dormía dos o tres horas por noche, siempre con sobresaltos, con pesadillas, donde veía a sus hijas llamándola desde lugares oscuros a los que ella no podía llegar.

Lucía estaba muy preocupada por su salud física y mental. “Tienes que cuidarte, Beatriz. Tienes que comer, tienes que dormir”, le decía cada día. Pero Beatriz no sabía cómo cuidarse cuando su mundo se había derrumbado. Si descanso, es como si las abandonara, repetía, si dejo de buscar un día, ese día puede ser el día en que aparezca la pista que necesito.

En agosto de 1987, 5co meses exactos después de la desaparición, ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de la investigación y que le dio a Beatriz la primera pista concreta en todo ese tiempo, aunque fue una pista terrible, angustiante, que planteaba más preguntas de las que respondía.

Un grupo de seis trabajadores de empresas públicas de Medellín. La compañía municipal de servicios estaba haciendo labores de mantenimiento rutinario en un túnel de drenaje de aguas lluvias que pasaba por debajo del sector de Buenos Aires, Serp Ente. Un grupo de seis trabajadores de empresas públicas de Medellín, la compañía municipal de servicios, estaba haciendo labores de mantenimiento rutinario en un túnel de drenaje de aguas lluvias que pasaba por debajo del sector de Buenos Aires, serpenteando bajo las calles del barrio, cerca de

donde vivían los Córdoba. El túnel era parte del sistema de canalización de la quebrada Santa Elena, uno de los muchos causes que bajaban de las montañas y atravesaban la ciudad como venas subterráneas. Estos túneles solían inundarse durante las temporadas de lluvia, acumulando basura y escombros que obstruían el flujo del agua y causaban inundaciones en las casas de los barrios de arriba.

Ese día de agosto había llovido copiosamente durante tres días seguidos esas lluvias torrenciales típicas del mes que convertían las calles en ríos y hacían que el agua bajara turbia y furiosa desde las montañas. Los trabajadores habían sido enviados a revisar que no hubiera obstrucciones que pudieran causar desastres.

Al entrar al túnel con linternas potentes, botas de caucho hasta las rodillas y cascos con lámparas, esperaban encontrarlo de siempre. Ramas, plásticos, llantas viejas, colchones desechados, quizás algún perro o gato muerto arrastrado por la corriente. Lo que no esperaban, lo que ninguno de ellos estaba preparado para encontrar, era ropa humana.

Ropa de mujer para ser precisos. Una blusa blanca de manga corta, una falda azul marino plizada, un par de zapatos negros de evilla pequeños, un suéter gris de lana, una blusa de flores en tonos rosados, un pantalón de mezclilla desteñido, zapatos deportivos blancos con rayas azules, más grandes que los otros, medias blancas hasta la rodilla.

Todo estaba doblado con un cuidado casi obsesivo, prolijamente sobre una saliente de concreto a unos 200 m de la entrada principal del túnel, en un punto donde el pasaje hacía una curva cerrada hacia la izquierda. Y lo más extraño, lo que hizo que Alfonso Enao, el supervisor del grupo, sintiera un escalofrío recorrerle la espalda.

La ropa estaba completamente seca. seca del todo, como si hubiera sido planchada y guardada en un armario. Y esto en un túnel que tenía casi medio metro de agua sucia corriendo con fuerza por el fondo, con humedad al 100%, con las paredes goteando, con el ambiente tan saturado de humedad que los trabajadores sentían la ropa pegada al cuerpo por el sudor y la condensación.

Alfonso se acercó con cuidado a las prendas, alumbrándolas con su linterna. Las examinó sin tocarlas al principio. Estaban ordenadas en dos grupos separados, como si alguien las hubiera clasificado. Un grupo parecía ser de una muchacha más joven con el uniforme escolar. El otro grupo parecía de alguien mayor con ropa más casual.

Vengan a ver esto. Llamó a sus compañeros. Los seis hombres se reunieron alrededor de la saliente, mirando las prendas con una mezcla de confusión y algo parecido al miedo. “Esto no es normal”, dijo uno de ellos, un hombre mayor de bigote canoso. “Estose ve como ropa que alguien dejó aquí a propósito.

” Alfonso recogió las prendas con cuidado, doblándolas aún más, si eso era posible, y las metió en una bolsa plástica que llevaban para recoger basura. Tenemos que reportar esto, dijo. Terminaron la inspección del túnel rápidamente, encontrando solo los escombros usuales y salieron a la superficie con la bolsa de ropa. Esa misma tarde, Alfonso llamó a la policía desde las oficinas de empresas públicas.

Encontramos ropa de mujer en el túnel de Buenos Aires. Ropa que parece de muchachas jóvenes y está seca, aunque el túnel está inundado. Nos pareció sospechoso. Dos agentes se presentaron una hora después. Examinaron la ropa. Hicieron preguntas sobre dónde exactamente la habían encontrado.

Tomaron fotografías y la empacaron como evidencia en bolsas selladas. La noticia corrió rápido por el barrio esa misma noche. Los trabajadores de empresas públicas se lo contaron a sus familias. Las familias se lo contaron a los vecinos. Los vecinos se lo contaron a otros vecinos. Para las 9 de la noche, media Buenos Aires sabía que habían encontrado ropa de muchacha en el túnel.

Doña Amparo, que se enteró por su hijo menor, que trabajaba en mantenimiento de parques de la alcaldía y tenía amigos en empresas públicas, fue corriendo a casa de Beatriz apenas escuchó la noticia. No tocó el timbre, golpeó la puerta con urgencia. “Beatriz, Beatriz, abre!”, gritó. Beatriz abrió asustada, pensando que había pasado algo terrible.

Encontraron ropa de muchacha en un túnel cerca de aquí”, le dijo Amparo sin aliento, con las manos en las rodillas tratando de recuperar el aire. Dicen que es uniforme de colegio, blusa blanca y falda azul y también otra ropa. Beatriz sintió que las piernas le fallaban. Se agarró del marco de la puerta para no caerse. Lucía salió corriendo desde la cocina al escuchar las voces.

¿Qué pasa? ¿Qué encontraron? Amparo repitió la información entre respiraciones agitadas. El uniforme del colegio Santa María era blusa blanca y falda azul marino. Gabriela vestía exactamente eso el día que desapareció y Patricia llevaba una blusa de flores y jeans. Beatriz no esperó más explicaciones. Se puso los zapatos sin amarrárselos bien, agarró su bolso y salió corriendo hacia la estación de policía de Buenos Aires con Lucía pisándole los talones.

Llegaron a la estación casi sin aliento, sudadas, con el corazón bombeando tan fuerte que les dolía el pecho. Beatriz entró empujando la puerta con más fuerza de la necesaria y se acercó al mostrador donde el agente de turno levantó la vista sorprendido. “La ropa que encontraron en el túnel”, dijo Beatriz sin preámbulos, sin saludar.

“Necesito verla. Puede ser de mis hijas.” El agente, que no era el mismo que había tomado la denuncia meses atrás, la miró confundido. ¿Qué ropa? ¿De qué está hablando? La ropa que encontraron hoy en el túnel de drenaje, insistió Beatriz elevando la voz. Empresas públicas la trajo aquí hace unas horas. Necesito verla ahora.

El agente hizo algunas llamadas internas y eventualmente apareció un sargento de mayor rango, un hombre de unos 50 años con el uniforme impecable y expresión seria. Reconoció a Beatriz vagamente de la denuncia que ella había puesto meses atrás. “Señora Córdoba”, dijo con voz neutra, “la ropa que encontraron está siendo procesada como evidencia.

No puedo mostrársela así como así. Beatriz sintió que la desesperación le trepaba por la garganta. Mis hijas desaparecieron hace 5co meses. Por favor, solo necesito ver si es de ellas. Por favor. Había tanta angustia genuina en su voz que el sargento, que tenía una hija adolescente propia, sintió compasión.

Suspiró y les hizo señas de que lo siguieran. las llevó a una sala pequeña donde la ropa ya había sido catalogada y estaba extendida sobre una mesa metálica, cada prenda con una etiqueta numerada. Cuando Beatriz vio la blusa blanca, el corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. Se acercó con manos temblorosas y revisó el cuello interior.

Ahí estaba. Una etiqueta bordada a mano con hilo rojo que decía G Córdoba. era la letra de Beatriz, esas letras redondas y cuidadosas que había practicado durante años cosciendo. Ella misma había abordado esa etiqueta una noche de febrero mientras Gabriela dormía para marcar su uniforme nuevo del año escolar que estaba por comenzar.

Las lágrimas empezaron a caer sin que Beatriz pudiera controlarlas. Es de Gabriela dijo con voz quebrada. es de mi hija menor. Lucía la abrazó por detrás también llorando. El sargento les dio un momento y luego preguntó con voz más suave. “¿Puede identificar las otras prendas?” Beatriz asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano.

Señaló la falda azul marino. “También es de Gabriela. Tiene una pequeña mancha de tinta aquí.” tocó un punto cerca del dobladillo de cuando sele derramó un lapicero en clase. La mancha estaba ahí, apenas visible, y el suéter gris continuó con voz temblorosa. Ese se lo tejí yo para su cumpleaños el año pasado.

Le puse sus iniciales aquí, señaló el bordado en el pecho. Jece. El sargento tomaba notas meticulosamente. ¿Y las otras prendas? Beatriz miró la blusa de flores, la reconoció inmediatamente. Esa es de Patricia, mi hija mayor. Se la regalé en Navidad. La compramos juntas en el centro y ella la eligió porque le gustaban los colores. Tomó el pantalón de mezclilla entre sus manos. Este también es de Patricia.

Se lo compré hace como 8 meses. Ella lo usaba para ir a la universidad los viernes porque le quedaba cómodo. Los zapatos deportivos blancos, talla 37 de Patricia. Los reconozco por esta marca aquí, señaló un pequeño desgaste en la suela. Ella camina con el pie un poco hacia adentro y siempre se le gastan así los zapatos del lado de adentro.

Todas las prendas correspondían a sus hijas. No había duda posible. El sargento cerró su libreta y miró a Beatriz con expresión grave. Señora Córdoba, esto cambia las cosas. Vamos a reabrir la investigación de sus hijas con prioridad. Vamos a revisar ese túnel completamente cada centímetro. A ver si encontramos algo más.

Beatriz apenas podía procesar lo que estaba pasando. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué está su ropa ahí? ¿Dónde están ellas? El sargento negó con la cabeza lentamente. No lo sé todavía, pero vamos a averiguarlo. Le hizo más preguntas. Las muchachas conocían ese túnel. No, nunca habían mencionado nada sobre túneles.

¿Alguna vez habían ido a explorar por ahí? No. Beatriz les tenía prohibido andar por lugares peligrosos. Conocían a alguien que trabajara en empresas públicas. Beatriz trató de pensar. Roberto, su difunto esposo, había trabajado en construcción y conocía a algunos trabajadores de servicios públicos, pero él llevaba muerto 3 años.

No podía pensar en ninguna conexión actual. Beatriz salió de la estación de policía en estado de shock. Lucía tuvo que sostenerla del brazo para que no se tropezara. Caminaron de vuelta a la casa en silencio porque no había palabras para lo que estaban sintiendo. Encontrar la ropa no era una buena señal. significaba que algo terrible había ocurrido.

Si las muchachas estuvieran vivas y se hubieran ido voluntariamente, no habrían dejado su ropa. Si hubieran sido secuestradas para pedir rescate, los secuestradores no dejarían pistas. Entonces, ¿qué significaba esto? Esa noche Beatriz no pudo dormir ni un minuto. Se quedó sentada en el cuarto de sus hijas, rodeada de sus cosas, como había hecho tantas noches en esos 5co meses.

Los libros de Patricia apilados en el escritorio ordenados por tamaño, los cuadernos de Gabriela con sus apuntes prolijos en letra redonda y sus dibujos en los márgenes de flores y estrellas, las fotografías en la pared, las muchachas de niñas en el parque, en cumpleaños, en paseos familiares cuando Roberto aún vivía. Los peluches en la cama de Gabriela, ese oso café con moño rojo que le habían regalado cuando cumplió 8 años.

El uniforme de enfermería de Patricia colgado en el closet esperando ser usado. Todo seguía ahí, intacto, congelado en el tiempo. Pero ahora Beatriz sabía que sus hijas probablemente no iban a volver para usar esas cosas nunca más. Al día siguiente, martes de agosto, un equipo mucho más grande de empresas públicas, acompañado por ocho policías y dos investigadores de la fiscalía, ingresó al túnel para hacer una inspección exhaustiva.

Llevaban equipo especializado, reflectores de alta potencia, bombas para bajar el nivel del agua, cámaras fotográficas, equipo de recolección de evidencia. recorrieron los casi 2 km que medía esa sección del sistema de drenaje, iluminando cada rincón, cada grieta en las paredes, cada espacio donde pudiera haber algo escondido.

Buscaban cuerpos, buscaban más ropa, buscaban cualquier cosa que explicara qué había pasado con las hermanas Córdoba. No encontraron cuerpos, no encontraron más ropa, no encontraron sangre ni señales de violencia, no encontraron absolutamente nada más que pudiera ser considerado evidencia. El túnel era largo, oscuro, húmedo, con el agua corriendo constantemente, con olor a moo y a alcantarilla.

Las paredes de concreto estaban cubiertas de musgo verdoso en algunas partes. El techo goteaba en varios puntos. El piso era irregular, con piedras y escombros acumulados en las curvas, donde el agua no corría con tanta fuerza, pero no había nada que explicara el misterio de la ropa seca. Los investigadores interrogaron extensamente a Alfonso Enao y a los cinco trabajadores que estaban con él cuando encontraron las prendas.

Todos contaron exactamente la misma historia. La ropa estaba doblada sobre una saliente de concreto, como si alguien la hubiera colocado allí con muchísimo cuidado. ¿Había algo más en esasaliente? ¿Algún objeto? ¿Algún papel? ¿Algún mensaje?”, preguntó uno de los investigadores tomando notas exhaustivas.

“Nada”, respondió Alfonso con seguridad, “soloa, marcas en las paredes, graffitis, alguna inscripción.” Alfonso negó. Las paredes en esa sección estaban limpias, solo concreto gris manchado por el agua, huellas de pasos, marcas en el piso. Otro de los trabajadores, un hombre joven llamado Fabio, respondió a eso. El piso estaba mojado con agua corriendo.

Si había huellas, el agua ya las había borrado. Además, ese túnel se inunda completamente cuando llueve fuerte. Todo lo que esté en el piso se borra con cada inundación y la saliente donde estaba la ropa estaba mojada. Los trabajadores intercambiaron miradas tratando de recordar. No, dijo Alfonso finalmente.

La saliente estaba seca, por eso la ropa también estaba seca. Es como una pequeña plataforma a unos 50 cm por encima del nivel del agua, incluso cuando el túnel está más lleno de lo normal. Uno de los investigadores, un hombre de unos 40 años con cara de pocos amigos llamado Jairo Montoya, visitó el túnel personalmente varios días después para examinar esa saliente.

Midió su altura desde el piso del túnel, 63 cm en el punto más bajo. Era una especie de plataforma irregular de concreto que sobresalía de la pared, probablemente parte de la estructura original del túnel o un refuerzo agregado después. Medía aproximadamente 1 m de largo por 40 cm de ancho, suficiente para colocar ropa doblada.

y estaba completamente seca, incluso varios días después con más lluvias, porque el agua del túnel nunca subía tanto. Montoya tomó muestras del concreto de la saliente, buscando huellas dactilares, restos de piel, cabellos, cualquier material biológico que pudiera dar una pista. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Los resultados tardaron dos semanas en llegar.

No había nada útil, solo polvo, mo, algunos pelos de rata, nada humano, excepto fibras de las prendas de ropa que ya habían sido removidas. La policía también investigó quién tenía acceso regular a ese túnel. Resultó que había varias entradas a lo largo de su recorrido. La entrada oficial principal estaba al inicio del sector de Buenos Aires, cerrada con una reja de metal que tenía candado, pero el candado era viejo y podía forzarse fácilmente.

Además, había al menos cuatro entradas clandestinas que los habitantes de calle habían abierto a lo largo de los años en diferentes puntos, rompiendo las rejas. o haciendo huecos en los muros de concreto para usar el túnel como refugio durante las noches o como ruta para moverse por la ciudad sin ser vistos. Eso explicaba por qué alguien podría haber entrado al túnel, pero no explicaba por qué ni para qué.

Los policías entrevistaron a varios habitantes de calle que admitieron usar el túnel ocasionalmente. La mayoría tenía miedo de hablar con autoridades y daba respuestas vagas. Pero eventualmente uno de ellos, un hombre de unos 50 años llamado Ramiro, que llevaba viviendo en las calles más de una década, les dio información relevante.

Yo he visto cosas raras en ese túnel. dijo Ramiro sentado en una banca del parque, rascándose la barba larga y sucia. Gente que no son habitantes de calle entrando y saliendo, gente con cajas, con bolsas grandes. Una vez vi a unos tipos con armas. Yo me escondí y no me vieron, pero vi que llevaban algo pesado, como bultos.

Los investigadores se interesaron inmediatamente. ¿Cuándo fue eso? ¿Recuerda fechas? Ramiro hizo un gesto vago. Yo no llevo cuenta de los días, jefe, pero fue hace varios meses antes de que encontraran esa ropa. Podría haber sido en marzo. Ramiro se encogió de hombros. Puede ser, no sé. Vio las caras de esos hombres, los reconocería.

Ramiro negó enfáticamente. No, no, yo no vi nada. Yo solo estaba de paso. Tenía miedo evidente. En el Medellín de 1987, ser testigo de actividades criminales podría costarle la vida a cualquiera. Los investigadores no pudieron sacarle más información útil. Se barajaron varias teorías entre los investigadores y la policía.

La teoría principal era que las hermanas Córdoba habían sido secuestradas por algún grupo criminal, posiblemente relacionado con el narcotráfico o con las milicias urbanas que operaban en varios barrios de la ciudad. Quizás las habían mantenido cautivas en algún lugar y luego las habían asesinado. Quien lo había hecho había dejado la ropa en el túnel como una especie de mensaje o para despistar a los investigadores o simplemente para deshacerse de evidencia, pero de una manera extrañamente cuidadosa.

La segunda teoría, menos probable según los investigadores, era que las muchachas habían presenciado algún crimen o habían visto algo que no debían haber visto y por eso las habían eliminado. La ropa en el túnel sería una forma de advertir a otros que el mismo destino les esperaba si hablaban. La tercera teoría, la más oscura, era quelas muchachas habían sido víctimas de un depredador sexual que operaba en la ciudad.

Había habido otros casos de mujeres jóvenes desaparecidas en los últimos años, aunque ninguno con las mismas características. Esta teoría explicaría por qué les habían quitado la ropa, pero no explicaba por qué la dejaron en un lugar donde eventualmente sería encontrada. Ninguna de las teorías explicaba satisfactoriamente todos los detalles, especialmente el hecho de que la ropa estuviera doblada con tanto cuidado como si quien la había dejado ahí tuviera algún tipo de compulsión por el orden o estuviera realizando algún tipo de ritual. Beatriz no sabía qué creer. Solo

sabía que su ropa había aparecido, pero ellas no. Y eso era peor que no tener ninguna pista. Era tener una pista que no llevaba a ninguna parte, que solo confirmaba que algo horrible había pasado sin dar ninguna esperanza de resolución. Los investigadores le dijeron que seguirían buscando, que no iban a cerrar el caso, que harían todo lo posible, pero Beatriz veía en sus ojos que no tenían mucha esperanza de encontrar respuestas.

El hallazgo de la ropa atrajo la atención de algunos medios de comunicación locales. Un periodista del periódico El Colombiano, uno de los principales diarios de la ciudad, escribió un artículo en la sección de ciudad titulado Misterio en los túneles. Aparece ropa de hermanas desaparecidas hace 5 meses. El artículo ocupaba media página, incluía las fotografías de Patricia y Gabriela y un llamado a la ciudadanía para que cualquiera que tuviera información se comunicara con las autoridades o con la familia.

Beatriz dio una entrevista breve en su casa, rodeada de las fotos de sus hijas, con los ojos hinchados de tanto llorar. Solo quiero saber qué les pasó”, dijo con la voz quebrada frente al periodista que tomaba notas. No me importa ya si las encuentro vivas, aunque rezo por eso cada noche.

Solo quiero saber, quiero poder enterrarlas si están muertas, quiero poder despedirme. Cualquier madre entiende eso. periodista, un hombre joven que se había endurecido cubriendo la violencia de la ciudad, pero que aún sentía compasión, escribió un artículo sensible que capturaba el dolor de Beatriz y el misterio perturbador del caso.

La publicación del artículo generó algunas llamadas a la línea de la policía que habían puesto para recibir información. Una mujer llamó diciendo que había visto a dos muchachas parecidas a las de la foto subiendo a un bus hacia el oriente de la ciudad en abril, pero cuando los investigadores trataron de contactarla nuevamente para obtener más detalles, el número que había dejado no existía.

Un hombre llamó para decir que creía haber escuchado gritos de mujer saliendo de una casa abandonada en el barrio Aranjuz a finales de marzo. Pero cuando la policía revisó la casa, no encontraron nada, excepto basura y señales de que habitantes de calle la usaban ocasionalmente. Hubo también llamadas de supuestos videntes y charlatanes que decían poder comunicarse con las muchachas mediante poderes sobrenaturales, que decían poder ver dónde estaban, que ofrecían sus servicios por dinero.

Beatriz, desesperada y vulnerable, visitó a dos de estos supuestos videntes. El primero era una mujer gorda de unos 60 años que la recibió en una casa oscura llena de velas e imágenes religiosas. mezcladas con símbolos esotéricos. La mujer cerró los ojos, murmuró cosas incomprensibles y luego le dijo a Beatriz que sus hijas estaban en un lugar oscuro cerca del agua, pero que sus espíritus estaban en paz.

Le cobró 50,000 pesos todo el dinero que Beatriz había llevado y no le dio ninguna información específica que pudiera ser útil. El segundo era un hombre joven que se hacía llamar vidente espiritual y que operaba en un apartamento pequeño en el centro. Le pidió fotografías de las muchachas, las sostuvo contra su frente, cerró los ojos y dijo que podía sentir su energía.

Una de ellas está cerca, dijo con voz dramática. La siento. Está tratando de comunicarse. Beatriz se aferró a esas palabras con desesperación. ¿Dónde está? ¿Qué dice? El hombre siguió con su actuación durante casi una hora, diciendo cosas vagas y generales que podían aplicarse a cualquier situación, cobrándole otros 30,000 pesos que Beatriz tuvo que pedirle prestados a Lucía.

Después de esas dos experiencias, Lucía le prohibió ir a ver más charlatanes. Te están robando, Beatriz. Están aprovechándose de tu dolor. Por favor, no gastes más dinero en eso. Beatriz sabía que Lucía tenía razón, pero la desesperación hace que la gente se aferre a cualquier esperanza, por absurda que sea. Los meses siguieron pasando.

Septiembre llegó con sus tardes frescas. y cielos despejados. Octubre con sus festivales y el ruido de las calles que contrastaba brutalmente con el silencio de la casa de Beatriz. Noviembre con sus primeras lluvias, preparando el terreno para diciembre.La investigación policial se enfrió gradualmente. No había nuevas pistas, no había nuevos hallazgos.

Los pocos agentes que habían estado asignados al caso tenían otras prioridades. En una ciudad donde cada semana había asesinatos múltiples atentados con bombas, secuestros de gente importante. El expediente de las hermanas Córdoba quedó archivado en un cajón de metal gris junto a decenas de otros casos sin resolver. Casos que probablemente nunca serían resueltos porque en ese Medellín caótico había más crímenes que investigadores, más víctimas que justicia.

Beatriz no se rindió a pesar de todo. Siguió pegando volantes cada vez que tenía dinero para imprimirlos, aunque cada vez eran menos, porque ya no trabajaba y vivía de la caridad de vecinos y de los ahorros que le quedaban a Lucía. Siguió preguntando en las calles, aunque cada vez menos gente le prestaba atención.

Siguió visitando el túnel donde habían encontrado la ropa, bajando hasta la entrada, a veces solo para estar cerca del último lugar donde había habido una señal de sus hijas, como si el túnel pudiera revelarle algún secreto si ella insistía lo suficiente. A veces bajaba hasta la entrada cuando anochecía y se quedaba ahí parada. mirando la oscuridad que se tragaba todo, escuchando el ruido del agua corriendo allá adentro.

“¿Qué pasó aquí?”, preguntaba en voz alta a la nada, a las sombras, a Dios, si es que Dios estaba escuchando. “¿Qué le hicieron a mis hijas? ¿Por qué dejaron su ropa aquí?” El túnel nunca respondía, solo devolvía el eco distorsionado de su propia voz, mezclado con el sonido del agua. Una tarde de noviembre, Beatriz estaba en el túnel.

Cuando un habitante de calle salió de la oscuridad, era un hombre de edad indeterminada. Podía tener 40 o podía tener 60, con barba larga gris, ropa enrapos y ojos sorprendentemente claros. “Usted es la mamá de las muchachas”, dijo. No era una pregunta. Beatriz asintió. Yo vivo aquí adentro a veces, continuó el hombre. Vi cuando trajeron la ropa.

El corazón de Beatriz se aceleró. ¿Usted vio quién la trajo? ¿Cuándo fue? El hombre se rascó la barba pensativo. No vi quién la trajo. Solo vi que la ropa apareció un día. Yo duermo allá adentro, en una parte más seca. Un día la ropa no estaba, al día siguiente sí estaba. ¿Recuerda cuándo? ¿Qué día? El hombre negó.

Los días son todos iguales aquí abajo, señora, pero fue varios días antes de que llegaran los de empresas públicas, puede que una semana, puede que menos. Y no vio a nadie sospechoso por aquí, nadie que no fuera habitante de calle. El hombre vaciló, miró alrededor como para asegurarse de que estaban solos. Mire, señora, yo no quiero problemas, pero sí vi movimiento raro por aquí en marzo, por la época en que dicen que sus hijas desaparecieron.

Vi a unos tipos, como tres o cuatro, entrando al túnel una noche. Llevaban algo pesado, como bultos. La sangre de Beatriz se eló. ¿Qué clase de bultos? No sé, grandes, como del tamaño de una persona. Beatriz sintió que se mareaba. ¿Y qué hicieron con esos bultos? No sé. Yo me escondí. Esa gente se veía peligrosa. Llevaban armas, eso sí lo vi.

Entraron al túnel por allá. Señaló hacia la oscuridad y salieron como una hora después, sin los bultos. Después de eso, yo no volví a meterme por esa sección durante semanas porque me dio miedo. Beatriz lo agarró del brazo. ¿Puede llevarme a donde entraron? ¿Puede mostrarme? El hombre se soltó con brusquedad.

No, señora, yo ya le dije más de lo que debería. Si esa gente se entera de que hablé, me matan. A usted también, probablemente. Por favor, suplicó Beatriz. Son mis hijas. El hombre la miró con algo parecido a la lástima. Lo siento, señora, de verdad, pero yo no puedo ayudarla más. Cuídese. Y desapareció de vuelta en las sombras del túnel antes de que Beatriz pudiera detenerlo.

Ella intentó seguirlo gritando, pero la oscuridad se lo había tragado completamente. Beatriz corrió a la estación de policía y les contó lo que el habitante de calle había dicho. El sargento tomó nota, pero no parecía muy optimista. Señora, esa es información de tercera mano de un testigo no identificado que no está dispuesto a hablar oficialmente.

No podemos hacer mucho con eso. Además, esos túneles son enormes. No podemos revisar cada metro cuadrado basándonos en el testimonio vago de alguien que vive en las calles. Beatriz sintió la frustración y la rabia subiéndole por la garganta. Pero es una pista. es más de lo que han encontrado en meses. El sargento suspiró.

Vamos a intentar ubicar a ese hombre y hablar con él, pero no le prometo nada. Nunca encontraron al habitante de calle. Beatriz volvió al túnel varios días seguidos, a diferentes horas, esperando verlo de nuevo. Preguntó a otros habitantes de calle si conocían a un hombre con esa descripción. Algunos dijeron que sí, que lo habían visto porahí, pero nadie sabía su nombre ni dónde encontrarlo.

Era un fantasma más en una ciudad llena de gente invisible. En diciembre de 1987, cuando se cumplían 9 meses de la desaparición, la tía Lucía tuvo que volver a su casa en Manrique. Había estado con Beatriz durante meses, pero ya no podía seguir. Tenía sus propios hijos que atender, dos adolescentes que necesitaban a su madre. Tenía su propio trabajo en una tienda de ropa que no podía seguir descuidando.

Tenía su propia vida que no podía poner en pausa indefinidamente. “Lo siento Beatriz”, le dijo con lágrimas en los ojos mientras empacaba sus cosas. “Quisiera poder quedarme más tiempo, pero no puedo.” Beatriz entendía, aunque la soledad de la casa vacía se le hacía cada vez más insoportable. Ahora iba a estar completamente sola, sin sus hijas, sin compañía, rodeada solo de recuerdos y preguntas sin respuesta.

Doña Amparo prometió seguir visitándola casi todos los días. Le llevaba comida porque sabía que Beatriz apenas comía. Se sentaba con ella a tomar café aguado y a recordar cosas bonitas de las muchachas. “Van a aparecer”, le decía sin mucha convicción. Hay que seguir teniendo fe. Pero la fe de Beatriz se había erosionado como piedra bajo el agua constante del tiempo sin respuestas.

La Navidad de 1987 llegó a Medellín con luces en las calles, villancicos en las tiendas, familias reunidas, pero la casa de Beatriz estaba oscura y silenciosa. No puso árbol de Navidad, no hizo la tradicional cena de natilla y buñuelos, no aceptó las invitaciones de vecinos que querían que no estuviera sola. No puedo celebrar cuando no sé si mis hijas están vivas o muertas”, les dijo.

Se quedó en su casa, sentada en el sofá de la sala con las luces apagadas, mirando las fotografías de Patricia y Gabriela a la luz de las velas que había encendido en una especie de altar improvisado. ¿Qué crees que les pasó realmente a las hermanas Córdoba? Déjanos tus teorías en los comentarios. Se preguntaba dónde estarían sus hijas en ese momento de Nochebuena.

Si estaban vivas, ¿tendrían algo que comer? ¿Estarían pensando en ella? ¿Estarían rezando para ser rescatadas? Si estaban muertas, ¿habían sufrido mucho? ¿Habían pensado en ella en sus últimos momentos? ¿Le habían pedido perdón por algo? Esas preguntas le carcomían el alma día y noche sin tregua, sin respuesta, como bichos devorándola desde adentro.

El año 1988 llegó sin grandes novedades en el caso. Enero, febrero, marzo. Un año completo desde la desaparición. Beatriz había agotado prácticamente todos los recursos que tenía. No le quedaba dinero. Había vendido varias cosas de la casa para poder comer y pagar los servicios. La radio, la televisión vieja, algunas joyas que Roberto le había regalado cuando estaban recién casados, incluso algunos muebles.

Su salud estaba gravemente deteriorada. Había desarrollado una úlcera gástrica por el estrés constante y la mala alimentación. tenía insomnio crónico. Apenas dormía tres horas por noche y esas horas estaban llenas de pesadillas. Había perdido varios dientes por falta de cuidado dental. Se veía y se sentía como una mujer 20 años mayor de lo que realmente era.

El padre Gonzalo, el sacerdote joven que la había ayudado en los primeros meses, seguía visitándola cuando podía, aunque ahora con menos frecuencia. le insistía en que tenía que cuidarse. Beatriz, entiendo tu dolor, pero tienes que seguir viviendo. Tus hijas, donde quiera que estén, querrían que estuvieras bien. Pero Beatriz no sabía cómo estar bien cuando su mundo entero se había derrumbado, cuando las dos personas que más amaba en el mundo habían desaparecido sin explicación, cuando cada mañana se despertaba la misma pesadilla que nunca terminaba. Un día de

febrero de 1988, casi un año después de la desaparición, Beatriz estaba caminando por el centro de Medellín buscando trabajo. Necesitaba dinero desesperadamente cuando creyó ver a Gabriela. Era una muchacha de espaldas con cabello largo y ondulado, exactamente como el de su hija, caminando por la avenida la playa entre la multitud de oficinistas en hora de almuerzo.

El corazón de Beatriz se disparó. No pensó, simplemente corrió entre la gente, empujando a personas, tropezando con su propia debilidad, gritando con voz desesperada: “Gabriela, Gabriela, hija! La gente se volteaba a mirarla, algunos con sorpresa, otros con molestia, otros con lástima. La muchacha se dio vuelta al escuchar los gritos. No era Gabriela.

Era solo una adolescente con características superficialmente parecidas, pero el rostro completamente diferente, los ojos diferentes, la expresión diferente. La muchacha la miró asustada, sin entender qué pasaba, y se alejó rápidamente entre la multitud. Beatriz se quedó ahí parada en medio de la avenida con la gente pasando a su alrededor como agua alrededor de una piedra.

sintiendo las miradas, sintiendo la vergüenza mezzor,empezó a llorar ahí mismo en medio de la calle, soylozos que le salían del pecho sin control. Un policía de tránsito se acercó. “Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda.” Beatriz negó con la cabeza, incapaz de hablar, y caminó de vuelta hacia la estación de buses, con lágrimas corriendo por su cara.

La gente la miraba y apartaba la vista rápidamente, incómoda ante ese dolor tan crudo, tan público. Ese incidente la marcó profundamente. se dio cuenta de que estaba empezando a ver a sus hijas en todas partes, en cada muchacha de cabello oscuro, en cada risa que escuchaba en la calle, en cada figura que se parecía, aunque fuera vagamente a Patricia o Gabriela.

Estaba perdiendo el contacto con la realidad poco a poco, día a día. Esa noche habló con Lucía por teléfono y le confesó lo que había pasado. “Creo que me estoy volviendo loca, Lucía”, le dijo entre soyosos. Veo a mis hijas donde no están. Escucho sus voces. A veces me despierto en la noche y juro que las oigo llamándome desde sus cuartos y corro a ver y los cuartos están vacíos.

Lucía, profundamente preocupada, le rogó que fuera a ver a un médico que aceptara ayuda psicológica. No es vergüenza pedir ayuda, Beatriz. Lo que estás pasando destruiría a cualquiera. Beatriz prometió pensarlo, pero sabía que no lo haría. ¿Cómo podía un doctor ayudarla cuando el problema no estaba en su cabeza, sino en la realidad brutal de que sus hijas habían desaparecido? En marzo de 1988, exactamente un año después de la desaparición, Beatriz organizó una misa en memoria de sus hijas en la parroquia del barrio Buenos Aires. El padre

Gonzalo aceptó oficiarla. Beatriz invitó a todos los que habían ayudado en la búsqueda durante ese año terrible. Los vecinos del grupo de búsqueda, los compañeros de estudio de las muchachas, familiares lejanos, cualquiera que las hubiera conocido. Imprimió invitaciones simples en papel barato, misa en memoria de Patricia y Gabriela Córdoba, un año sin ellas.

Su familia las recuerda y las espera. El día de la misa, Beatriz llegó temprano a la iglesia. Llevaba el único vestido decente que le quedaba, negro, que había usado en el funeral de Roberto 4 años atrás. Se sentó en la primera banca, frente al altar donde el padre Gonzalo había colocado fotografías grandes de Patricia y Gabriela, rodeadas de flores blancas.

Beatriz las había llevado ella misma. usando el poco dinero que tenía para comprar dos ramos modestos. La gente empezó a llegar, pero no mucha, quizás 30 personas en total en una iglesia que podía albergar 200. Doña Amparo llegó con su familia. El padre Gonzalo obviamente estaba ahí. Lucía vino desde Manrique con sus dos hijos.

Marta Restrepo, la amiga de Patricia, llegó con sus padres. algunos vecinos del barrio, algunos compañeros de la universidad, pero muchos de los que habían ayudado al principio ya no estaban, ya no venían. Algunos porque habían perdido la esperanza de que las hermanas aparecieran vivas y preferían no involucrarse más.

Otros porque tenían miedo, miedo de que si se asociaban demasiado con el caso, les pudiera pasar algo a ellos también en una ciudad donde la violencia era impredecible. Otros simplemente porque la vida continúa y un año es mucho tiempo para mantener la atención en una tragedia que no es propia. El padre Gonzalo ofició una misa conmovedora.

habló de esperanza, de fe, de la necesidad de confiar en que Dios tenía un plan, incluso cuando no lo entendemos. Habló de Patricia y Gabriela como muchachas buenas, estudiosas, llenas de vida y promesas. Rezó por su regreso si estaban vivas o por el descanso de sus almas si estaban muertas. Sus palabras eran bien intencionadas, llenas de compasión genuina, pero sonaban huecas en esa iglesia medio vacía, donde el dolor de Beatriz ocupaba más espacio que todas las personas juntas.

Al final de la misa, el padre Gonzalo invitó a Beatriz a decir algunas palabras si quería. Beatriz se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando y caminó hasta el frente. Se paró frente al altar mirando las fotografías de sus hijas y luego se volteó hacia las pocas personas que habían venido.

Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. se quedó ahí de pie tratando de controlar las lágrimas hasta que finalmente logró decir con voz quebrada, “Gracias por venir, gracias por no olvidarlas. Yo yo no voy a dejar de buscarlas nunca, no importa cuánto tiempo pase, son mis hijas y las voy a encontrar.” y no pudo decir más porque el llanto la venció completamente.

Lucía subió rápidamente y la abrazó. La sostuvo mientras lloraba. Varias personas en la iglesia también lloraban. Después de la misa, algunos se acercaron a Beatriz a darle el pésame, aunque técnicamente no había muerto nadie. Pero, ¿qué otra cosa se dice en una situación así? Lo siento mucho. Estamos rezando por ellas.

Si hay algo que podamos hacer, frases bien intencionadas, pero vacías, porquerealmente no había nada que alguien pudiera hacer. Beatriz se quedó sola en la iglesia después de que todos se fueron. se arrodilló frente al altar donde estaban las fotografías y rezó como no había rezado en mucho tiempo. Le pidió a Dios, a la Virgen María, a todos los santos que conocía, que le dieran una señal.

Solo eso, una señal de que sus hijas habían existido, de que su sufrimiento no era en vano, de que había una respuesta en algún lugar del universo. “Por favor”, susurró con los ojos cerrados y las manos juntas, tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. “Dame una señal, cualquier cosa, solo necesito saber.” No obtuvo ninguna señal.

El silencio de la iglesia vacía era absoluto, roto solo por el eco lejano del tráfico afuera. Los meses siguientes fueron aún más duros para Beatriz. cayó en una depresión profunda que la dejaba en cama días enteros sin fuerzas para levantarse, sin motivación para comer, sin voluntad de hacer nada, excepto existir en ese limbo de dolor.

Dejó de salir de casa, excepto para lo estrictamente necesario. Comprar algo mínimo de comida con el poco dinero que le daba Lucía, ir al centro de salud cuando el dolor de estómago era insoportable. Dejó de arreglarse, dejó de bañarse regularmente, dejó de cuidar la casa que se llenó de polvo y desorden.

Doña Amparo y el padre Gonzalo estaban seriamente preocupados. hablaban entre ellos sobre qué hacer con Beatriz, que claramente estaba en espiral descendente. En junio de 1988, Lucía volvió a quedarse con Beatriz durante dos semanas porque Amparo la había llamado alarmada diciendo que Beatriz no abría la puerta hacía tres días y estaba preocupada.

Lucía tuvo que forzar la puerta con ayuda de un cerrajero y encontró a Beatriz en su cama. semiconsciente, deshidratada, delirando. La llevó de emergencia al hospital público, donde estuvo internada 5co días. Los médicos dijeron que tenía desnutrición severa, deshidratación, la úlcera gástrica había empeorado.

Su presión arterial estaba peligrosamente baja. “Señora, le dijo un médico joven con expresión seria, usted se está matando lentamente. Si sigue así, no va a durar mucho más tiempo.” Cuando Beatriz tuvo fuerzas para responder, le dijo al médico, “No importa, mis hijas están perdidas. No tengo nada por qué vivir.

El médico la derivó al servicio de psicología del hospital, donde un psicólogo con demasiados pacientes y muy poco tiempo le diagnosticó duelo complicado con síntomas de depresión mayor. Le recetó antidepresivos baratos que el hospital daba gratis. Beatriz tomó las pastillas durante un par de meses porque Lucía se aseguró de que lo hiciera visitándola frecuentemente para vigilarla.

Las pastillas la ayudaron un poco, le quitaron el borde más afilado del dolor, pero también la hacían sentir adormecida, desconectada de todo, como si estuviera viviendo detrás de un vidrio grueso que la separaba del mundo. Y ella no quería estar desconectada. No podía permitirse estar desconectada porque y si sus hijas la necesitaban y si aparecía alguna pista importante y ella estaba demasiado adormecida para actuar.

En cuanto Lucía dejó de vigilarla tan de cerca, Beatriz dejó de tomar las pastillas. En agosto de 1988, exactamente un año después del hallazgo de la ropa en el túnel, Beatriz decidió volver a ese lugar. No había ido en meses porque le dolía demasiado, porque cada vez que bajaba a esa entrada oscura sentía que se ahogaba en su propia impotencia.

Pero algo la impulsaba a regresar, una necesidad inexplicable de estar cerca del último lugar donde había habido una pista física de sus hijas. fue sola al mediodía de un martes, caminando despacio desde su casa hasta la entrada del túnel en Buenos Aires. Sus piernas ya no tenían la fuerza de antes. La entrada estaba cerrada con una reja oxidada, pero la reja tenía un hueco grande abierto por donde entraban los habitantes de calle.

Beatriz dudó un momento, mirando la oscuridad del túnel que parecía respirar, exhalando aire frío y húmedo. Luego, tomando una decisión que sabía que era peligrosa, pero que no podía evitar, entró. Adentro hacía frío a pesar del calor de agosto afuera. Había olor a humedad, a mo pudriéndose. El ruido del agua era fuerte, constante, hipnótico.

Beatriz sacó una linterna pequeña que había traído, una de las pocas cosas que no había vendido, y empezó a caminar por el borde estrecho del túnel, donde el agua no llegaba. Sus pasos resonaban en las paredes de concreto. A medida que avanzaba, la luz del día que entraba por la rejilla se iba apagando hasta que quedó completamente rodeada de oscuridad, solo con la luz débil de su linterna que temblaba en su mano.

Caminó despacio con cuidado de no resbalar, contando sus pasos para saber qué tan lejos había llegado. 200 met le habían dicho que era. A los 180 pasos aproximadamente reconoció la saliente donde habíanencontrado la ropa. Era inconfundible, una plataforma de concreto irregular sobresaliendo de la pared a medio metro del suelo.

Beatriz subió a la plataforma con dificultad, usando sus últimas fuerzas. se sentó allí en el mismo lugar donde habían estado las prendas de sus hijas hacía exactamente un año. Se sentó con las piernas colgando, tocando el concreto frío con sus manos, tratando de sentir algo, cualquier cosa que la conectara con Patricia y Gabriela.

Cerró los ojos. Estoy aquí, mis niñas, susurró en la oscuridad. Mamá está aquí. Si pueden escucharme, si están en algún lugar, sepan que nunca dejé de buscarlas. Sepan que las amo. Sepan que se le quebró la voz. Apagó la linterna y se quedó en la oscuridad absoluta. No se veía nada. Solo se escuchaba el agua corriendo y muy lejano el ruido de la ciudad arriba.

Beatriz se quedó ahí sentada durante casi una hora llorando en silencio, hablándoles a sus hijas como si pudieran escucharla. Les contó cómo había sido su año, lo mucho que las extrañaba, lo vacía que estaba la casa sin ellas, lo difícil que era seguir viviendo sin saber qué les había pasado.

Eventualmente encendió la linterna y salió del túnel. Al llegar a la superficie, el sol la cegó temporalmente. Se sentó en el pasto cerca de la entrada, agotada física y emocionalmente. No había encontrado respuestas ahí adentro. No había sentido ninguna presencia espiritual, ni recibido ninguna señal mística. Solo había confirmado lo que ya sabía, que sus hijas se habían ido y ella no sabía dónde ni por qué.

Los años pasaron con una lentitud cruel y paradójicamente rápida. 1989 llegó y se fue. 1990 también. 1991. Medellín seguía siendo violenta, pero de maneras diferentes. El cartel de Medellín estaba siendo desmantelado lentamente. Pablo Escobar estaba fugitivo. La ciudad vivía en una especie de guerra urbana constante.

Pero para Beatriz todo eso era ruido de fondo. Su guerra personal, su tragedia personal. No tenía nada que ver con carteles ni narcos. Era más simple y más compleja. dos hijas desaparecidas y una madre que no podía dejar de buscarlas. Beatriz envejeció prematuramente a finales de los años 90, cuando tenía apenas 50 años, parecía una mujer de 70, el cabello completamente blanco, cortado sin ningún cuidado, arrugas profundas surcándole la cara, varios dientes perdidos, el cuerpo encorvado, las manos temblorosas.

vivía de una pequeña pensión que había logrado gestionar como viuda de Roberto Córdoba, fallecido en accidente laboral. Era una cantidad miserable, pero le alcanzaba para lo mínimo. Un poco de comida, los servicios básicos, nada más. Ya no buscaba activamente a sus hijas como los primeros años. Ya no tenía fuerzas físicas para eso, pero tampoco dejaba de pensar en ellas ni un solo día. Su rutina era simple y triste.

Se levantaba tarde porque igual no tenía dónde ir. Preparaba un café aguado. Se sentaba en el sofá a mirar las fotografías. Hablaba con sus hijas en voz alta, contándoles cosas triviales de su día. Comía algo mínimo. Veía un poco de televisión si había energía eléctrica. Se acostaba temprano y repetía el ciclo al día siguiente.

Los cuartos de las muchachas seguían intactos, convertidos en santuarios polvorientos. Beatriz no dejaba que nadie entrara ahí. Los limpiaba ocasionalmente, sacudiendo el polvo de los libros, de los peluches, de los marcos de las fotografías. A veces se acostaba en la cama de Gabriela abrazando su almohada, tratando de recordar su olor, aunque hacía años que ese olor se había desvanecido.

El caso de las hermanas Córdoba se convirtió en una leyenda urbana del barrio Buenos Aires y sectores aledaños. Los niños que no habían nacido cuando las muchachas desaparecieron ahora eran adolescentes y escuchaban la historia contada por sus padres o abuelos. Las hermanas fantasma del túnel, les decían algunos.

Los más supersticiosos decían que el túnel estaba embrujado, que a veces se escuchaban voces de muchachas llorando en la oscuridad que aparecían sombras que se movían solas. Los habitantes de calle que usaban el túnel como refugio contaban historias de apariciones, de sentir presencias, de ver ropa que aparecía y desaparecía misteriosamente.

Beatriz no creía en esas historias, no creía en fantasmas ni en apariciones. Sus hijas no eran espíritus vagando en túneles oscuros, eran muchachas reales que habían vivido vidas reales y que alguien les había arrebatado esas vidas de la manera más cruel. Pero entendía por qué surgían esas leyendas.

La gente necesita explicaciones, narrativas que den sentido a lo inexplicable, aunque sean fantasiosas. En 1995, 8 años después de la desaparición, cuando ya casi nadie, excepto Beatriz, recordaba a las hermanas Córdoba, un detective privado retirado llamado Carlos Mejía se acercó a ella. Tenía unos 60 años.

Había trabajado 30 en la policía de Medellín antes de retirarse yahora dedicaba su tiempo libre a investigar casos fríos que le parecían injustos. había escuchado sobre el caso de las hermanas de un exclega y le había llamado la atención. “Señora Córdoba”, le dijo en su primera visita a la casa deteriorada de Beatriz, “yo quisiera ayudarla.

No voy a cobrarle nada. Solo quiero ver si puedo encontrar alguna respuesta que se les haya escapado a los investigadores originales. Beatriz, escéptica después de tantos años y tantas promesas incumplidas, aceptó sin mucha esperanza. ¿Qué podía perder que no hubiera perdido ya? Carlos Mejía resultó ser un hombre meticuloso y dedicado.

Pasó los siguientes tres meses revisando todo el expediente policial que para entonces estaba archivado en el sótano de la estación, cubierto de polvo y prácticamente olvidado. Habló con los testigos originales que todavía vivían, los trabajadores que habían encontrado la ropa, compañeros de las muchachas, vecinos.