En noviembre de 1994 en Tabasco, Vanessa Mondragón desapareció esperando el autobús para ir a su trabajo, dejando a su familia destrozada. Dos días después, un camionero vio algo en la carretera que cambió completamente lo que se sabía sobre el caso. Era el 10 de noviembre de 1994 en Villa Herermosa, Tabasco.

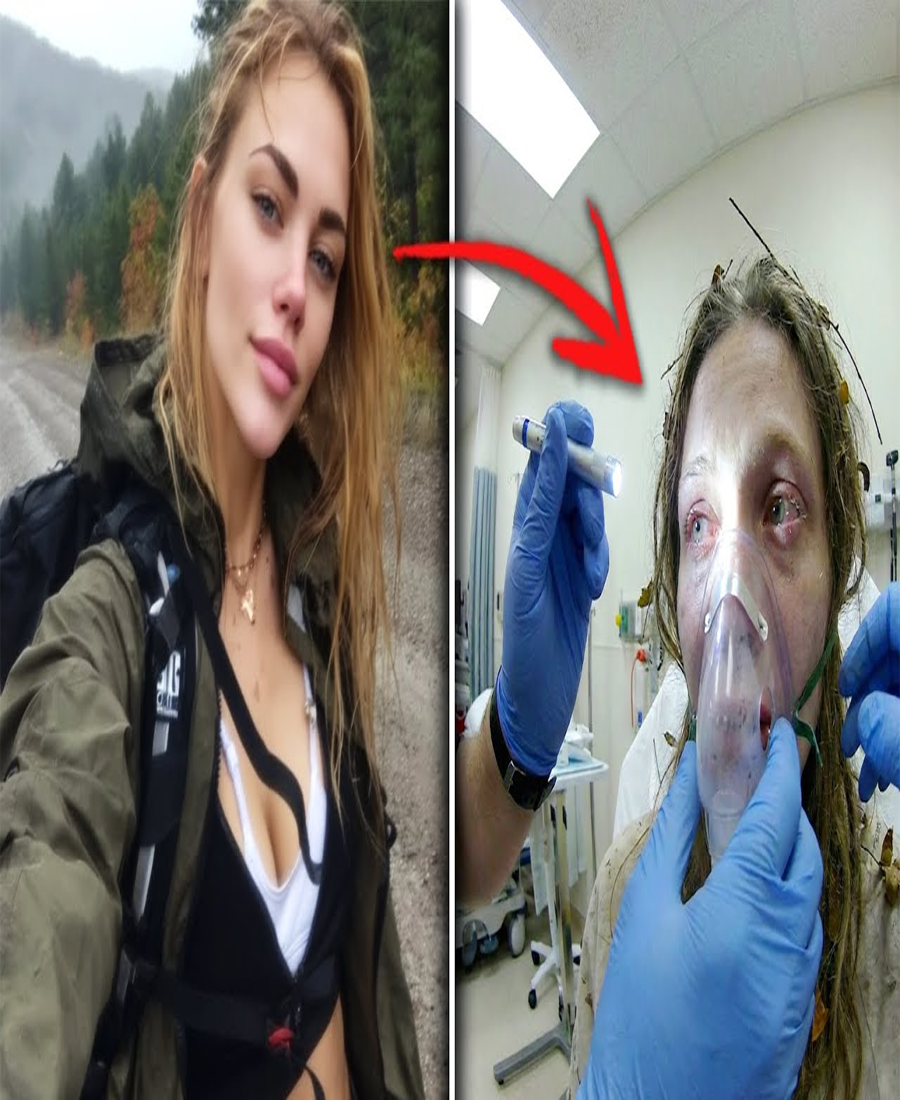

Vanessa Mondragón, una joven enfermera de 21 años, aguardaba en la parada de autobús. Miraba su reloj constantemente, preocupada por llegar tarde a su guardia en el hospital. En ese momento de vulnerabilidad, un sedán blanco con logotipos corporativos se detuvo frente a ella. El conductor, un hombre que vestía un uniforme impecable de guardia de seguridad, bajó la ventanilla y le ofreció llevarla para protegerla de la lluvia.

Confiando en la aparente autoridad que le confería el uniforme y la urgencia de llegar a su trabajo, Vanessa abrió la puerta del copiloto, subió al vehículo y se desvaneció entre el tráfico y la lluvia. Horas más tarde, el reloj en la casa de los Mondragón marcaba las 22 horas. Hilda, la madre de Vanessa, sentía una opresión en el pecho que le dificultaba respirar.

Su hija era un reloj suizo en cuanto a sus horarios y responsabilidades. Nunca se retrasaba sin avisar. “Algo le pasó, lo siento en mis huesos”, repetía Hilda mientras marcaba frenéticamente el número del hospital. La respuesta de la jefa de enfermeras confirmó sus peores temores. Vanessa nunca se había presentado a su turno.

El auricular cayó de las manos de Hilda. No hubo dudas, ni esperas, ni negación. El instinto materno le gritaba que su hija estaba en peligro mortal. Sin importar la tormenta que azotaba afuera, Hilda corrió hacia la agencia del Ministerio Público. Allí, empapada y temblando, se encontró con el comandante Estrada, un hombre de rostro duro y mirada cansada, curtido por años de ver lo peor de la humanidad en el estado.

Ada escuchó el relato inicial con el escepticismo típico de su profesión, acostumbrado a casos donde las desapariciones resultaban ser escapadas románticas o rebeldía juvenil. Sin embargo, la intensidad del dolor de Gilda, sus manos golpeando el escritorio y la firmeza con la que describía la rutina inquebrantable de Vanessa rompieron la barrera del detective.

Estrada miró a los ojos de aquella madre y supo que no mentía. Contra el protocolo habitual de esperar 72 horas, Estrada ordenó movilizar una patrulla esa misma noche. Si usted está siguiendo el caso hasta aquí, aproveche este momento para suscribirse al canal y escribir en los comentarios desde dónde nos está viendo. Es muy importante para nosotros saber hasta dónde llegan nuestros casos.

El sol apenas despuntaba el 11 de noviembre, cuando el comandante Estrada y su equipo táctico ya estaban peinando centímetro a centímetro la avenida donde Vanessa fue vista por última vez. La tormenta de la noche anterior había sido implacable, actuando como un cómplice involuntario del secuestrador al lavar cualquier rastro de neumáticos, fibras o huellas dactilares que pudieran haber quedado en el mobiliario urbano.

Los agentes interrogaban metódicamente a los dueños de los comercios cercanos y a los vendedores ambulantes que comenzaban su jornada, pero las respuestas eran desalentadoras. Con esa lluvia torrencial nadie veía nada. Todos corrían con la cabeza baja para resguardarse”, declaró un vendedor de periódicos a uno de los oficiales, cerrando prácticamente la posibilidad de encontrar un testigo presencial inmediato.

Mientras la policía se enfrentaba a la frustrante falta de evidencia física en la escena, Hilda se negaba a quedarse paralizada en su casa esperando noticias. La inacción era su peor enemiga, una tortura psicológica que no podía soportar. Movida por una energía nacida del pánico, organizó a decenas de vecinos y familiares para formar brigadas de búsqueda ciudadana.

El grupo se adentró en los lotes valdíos y zonas de maleza alta que rodeaban la periferia de la colonia. lugares que, lamentablemente en el pasado habían servido para ocultar tragedias en el estado. Gritábamos su nombre hasta que nos ardía la garganta con la esperanza de escucharla responder. Pero solo se oía el viento entre la vegetación.

Recordaría más tarde una tía de la víctima describiendo la impotencia del grupo. La tarde avanzaba sin novedades sustanciales hasta que llegó un reporte urgente a la radio de la patrulla de Estrada. Un testigo anónimo afirmaba haber visto una camioneta roja de modelo antiguo dando vueltas de manera sospechosa cerca de la parada de autobús justo a la hora del desaparecimiento.

En un caso donde no había nada a lo que aferrarse, aquella información parecía oro puro. Estrada, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra, ordenó inmediatamente priorizar la búsqueda de ese vehículo, desplegando unidades para rastrear camionetas con esa descripción en la zona sur de Villa Hermosa. Los recursos policiales, que eran limitados,se volcaron completamente en esta pista.

Estrada sabía que las primeras 48 horas eran críticas. Cada minuto que pasaban persiguiendo una línea de investigación reducía exponencialmente las probabilidades de encontrar a Vanessa con vida, pero no tenía otra opción más que seguir el rastro de la camioneta roja. La mañana del 12 de noviembre trajo consigo una mezcla amarga de adrenalina y decepción aplastante para el equipo de investigación.

Tras una noche de patrullaje intensivo, siguiendo el rastro del vehículo sospechoso, las unidades del comandante Estrada finalmente interceptaron la camioneta roja en una salida hacia la periferia de la ciudad. Los agentes rodearon el vehículo con armas desenfundadas, esperando encontrar al secuestrador, pero la realidad fue un balde de agua fría.

El conductor, temblando de miedo ante el despliegue policial, resultó ser un simple repartidor de materiales de construcción que se había perdido buscando una dirección bajo la lluvia el día anterior. La pista más prometedora, aquella en la que habían invertido recursos críticos y horas irrecuperables, se desmoronó en segundos, dejando a Estrada con la frustrante certeza de que seguían en el punto de partida.

Mientras la policía lideba con este callejón sin salida, el drama se trasladó al interior de la residencia de Los Mondragón. Cerca del mediodía, el teléfono de la sala rompió el silencio cargado de angustia con un timbrazo estridente. Hilda se abalanzó sobre el aparato con el corazón en la garganta.

Al otro lado de la línea, una voz masculina, áspera y distorsionada, heló la sangre de la madre. El desconocido afirmó tener a Vanessa secuestrada. y exigió el pago inmediato de 300,000 pesos a cambio de no lastimarla. El terror absoluto paralizó a la familia. La idea de que su hija estuviera en manos de criminales que negociaban con su vida era una tortura psicológica insoportable.

Estrada, alertado por la familia, llegó de inmediato para tomar control de la situación. Con la experiencia de años en la fiscalía, el comandante ordenó intervenir la línea telefónica e instalar equipos de grabación. Su instinto le decía que aquella llamada tenía todas las marcas de ser obra de oportunistas crueles, estafadores que leían las noticias o escuchaban los rumores del barrio para aprovecharse del dolor ajeno y sacar dinero fácil.

Son buitres que huelen la desesperación”, comentó Estrada a su equipo en voz baja. Sin embargo, por muy alta que fuera la probabilidad de que fuera una farsa, el protocolo le impedía descartar la amenaza sin investigar. Esto obligó a dividir aún más los esfuerzos de la policía. Una parte debía rastrear el origen de esa llamada extorsiva, mientras la otra debía seguir buscando a Vanessa en las calles, aumentando la sensación de caos y dispersión.

En un caso donde el tiempo se agotaba rápidamente. Al mediodía del 12 de noviembre, el comandante Estrada decidió cambiar el enfoque de la investigación. Ante la falta de evidencia física en el lugar de la desaparición y el fracaso de la pista de la camioneta roja se sumergió en el entorno personal de la víctima.

La premisa policial sugería que en la mayoría de los casos el agresor pertenece al círculo cercano. Estrada y sus agentes se dirigieron al hospital donde trabajaba Vanessa, interrogando a médicos, enfermeras y personal administrativo, buscando cualquier indicio de acoso, deudas o enemistades ocultas. Sin embargo, la imagen que emergía entrevista tras entrevista era desesperadamente consistente.

Vanessa era una joven dedicada, amable y sin conflictos. Era incapaz de lastimar a alguien. Vivía para sus pacientes y su familia, declaró una de sus compañeras de turno, con la voz quebrada por el llanto, frustrando la teoría de una venganza personal. Simultáneamente, otro equipo de la fiscalía localizó y entrevistó al exnovio de Vanessa.

El joven, visiblemente conmocionado por la noticia, cooperó plenamente y proporcionó una coartada sólida que fue verificada en cuestión de horas. Para Estrada, esta limpieza en la vida de la víctima se convertía paradójicamente en el mayor obstáculo de la investigación. No había hilos sueltos de dónde tirar, ni rencores antiguos, ni sombras en su pasado.

El investigador se enfrentaba a lo que más temía, un crimen de oportunidad, aleatorio y depredador, donde la conexión entre víctima y victimario es inexistente hasta el momento fatal del encuentro. Cuando la víctima es perfecta, el trabajo se vuelve un infierno porque no hay por dónde empezar a rastrear, confesó Estrada a su segundo al mando mientras revisaban las notas vacías en la pizarra de la comisaría.

Mientras la burocracia policial intentaba encontrar un camino, Hilda libraba su propia batalla en las calles. Agotada, con los ojos hinchados por la falta de sueño y el llanto, regresó a la avenida donde su hija había sido vista por última vez. cargaba ungrueso fajo de fotocopias con el rostro sonriente de Vanessa y la palabra desaparecida en letras negras y urgentes.

Bajo el cielo gris que amenazaba con más lluvia, la madre recorrió poste por poste pegando los carteles con una mezcla de esperanza y agonía. Cada persona que pasaba y miraba el papel era una posibilidad. Cada auto que reducía la velocidad encendía una chispa de expectativa que se apagaba al instante. La imagen de Gilda, sola contra la inmensidad de la ciudad, pegando la foto de su hija en el concreto frío, se convirtió en el retrato vivo de la desesperación que consumía a la familia Mondragón.

La tarde del 12 de noviembre, cuando las esperanzas comenzaban a flaquear bajo el peso de las horas muertas, una grieta de luz se abrió en la investigación. Un informante habitual de los bajos fondos se acercó al comandante Estrada con un dato que prometía ser la llave del caso. En la colonia aledaña, al punto de desaparición vivía un sujeto con antecedentes conocidos de acoso callejero hacia mujeres jóvenes.

Según el informante, este individuo había sido visto merodeando la zona de la parada de autobús en días recientes, observando a las pasajeras con insistencia. Sin perder un segundo, Estrada movilizó a dos unidades para localizar al sospechoso, aferrándose a la posibilidad tangible de que Vanessa estuviera retenida en algún domicilio cercano contra su voluntad, todavía con vida.

El operativo fue rápido y contundente. La policía ministerial ubicó y aseguró al individuo en una vivienda precaria a pocas cuadras de la avenida principal, trasladándolo de inmediato a los separos de la fiscalía. Dentro de la sala de interrogatorios, bajo la luz cruda de la lámpara, el ambiente se volvió tenso y asfixiante.

El sospechoso, lejos de mostrarse cooperativo o asustado como un inocente, adoptó una postura hostil, arrogante y defensiva. Evadía las preguntas directas sobre su paradero la mañana del 10 de noviembre y respondía con agresividad y evasivas ante la mención del nombre de Vanessa. Su comportamiento errático, sumado a sus antecedentes, encendió todas las alarmas en la mente de Estrada.

Su instinto le gritaba que aquel hombre ocultaba algo oscuro. “Nadie reacciona con tanta violencia si no tiene nada que temer”, comentó el comandante a sus agentes, convencido de estar frente al responsable. La noticia de la detención llegó a oídos de Hilda como una descarga eléctrica. Sentada en la sala de espera de la fiscalía, donde había establecido su vigilia permanente, la madre sintió una mezcla vertiginosa de alivio y terror absoluto.

Se aferró a sus manos con fuerza, rezando con una intensidad desgarradora. Paradójicamente, necesitaba que aquel hombre fuera el culpable. Necesitaba que él fuera el monstruo, porque si él la tenía, entonces él podía decirles dónde estaba. Cada minuto que el sospechoso pasaba sin confesar dentro de esa sala era un minuto más de agonía pura para una madre que se debatía entre la esperanza de un rescate y el miedo paralizante de que ya fuera demasiado tarde.

Al caer la tarde del 12 de noviembre, la tensión acumulada en la sala de interrogatorios se rompió, pero no de la manera que el comandante Estrada esperaba. Justo cuando la presión sobre el detenido parecía insostenible, los agentes enviados a verificar su coartada regresaron con pruebas irrefutables. Las hojas de asistencia y el testimonio de un capataz confirmaron que el sospechoso, a pesar de su actitud hostil y sus antecedentes de acoso, había estado trabajando en una obra de construcción al otro extremo de Villa Herermosa durante toda la mañana del 10

de noviembre. La cuartada era sólida como una roca. Estrada, golpeando la mesa con frustración, no tuvo más remedio que aceptar que habían estado persiguiendo un fantasma. El villano perfecto era inocente de este crimen en particular y la investigación volvía brutalmente al punto de partida, sin sospechosos y sin dirección.

La liberación del detenido dejó a Estrada con una sensación de fracaso inminente que le pesaba en los hombros. Lo que más desconcertaba al veterano investigador era la limpieza absoluta de la escena del crimen. En la parada de autobús no había señales de lucha, ni marcas de frenado, ni objetos personales de Vanessa tirados en el suelo.

Esa ausencia de violencia visible sugería algo inquietante. El agresor no la había arrastrado a la fuerza bruta a la vista de todos. Es como si se hubiera evaporado o como si hubiera subido al coche por su propia voluntad. murmuró Estrada a su equipo, enfrentándose al vacío de evidencias que amenazaba con convertir el expediente en un caso frío en tiempo récord.

Cuando Estrada comunicó la noticia a la familia en la sala de espera, el rostro de Hilda se descompuso. La esperanza febril de las últimas horas se derrumbó, dando paso a un terror puro y sin filtros. Saber que el verdadero depredador seguía libre y que la policía no tenía nadaconcreto fue un golpe devastador para la madre.

Villa Hermosa, la ciudad que conocía de toda la vida, se transformó ante sus ojos en un laberinto inmenso, oscuro y peligroso. Sentí que era como buscar una aguja en un pajar infinito y que mi hija se me escapaba de las manos, relataría Gilda tiempo después. La compostura que había mantenido con tanta fuerza comenzó a resquebrajarse.

El miedo de que Vanessa nunca regresara, de que ya fuera demasiado tarde, se instaló en su pecho con una certeza fría y paralizante mientras la noche volvía a caer sobre la ciudad. La noche del 12 de noviembre, la naturaleza pareció conspirar contra la esperanza. Una tormenta tropical típica de la región de Tabasco en esa época del año, se desató con una furia inucitada sobre Villa Hermosa, convirtiendo la búsqueda física en una misión imposible.

El aguacero incesante golpeaba los techos de lámina y asfalto, obligando a las patrullas a replegarse y a las brigadas de vecinos a buscar refugio. La ciudad se vacíó, dejando las calles desiertas y oscuras, un escenario que aumentaba la sensación de desolación. Para Gilda, encerrada en su casa mientras el viento aullaba afuera, la tormenta era un espejo de su propio caos interno.

Sentada en el borde de la cama, impecablemente tendida de su hija, sostenía entre sus manos temblorosas la fotografía de graduación de Vanessa, pasando el dedo una y otra vez sobre la imagen del rostro sonriente que ahora parecía pertenecer a otra vida. El silencio dentro de la casa era lo peor, solo roto por los truenos. Recordaría Hilda años después con la voz entrecortada.

Miraba su uniforme de enfermera colgado, sus libros y sentía que me estaba volviendo loca pensando si ella tenía frío, si estaba mojada, si estaba asustada en algún lugar allá afuera en esa oscuridad. La incertidumbre se había transformado en un dolor físico agudo. La madre no podía comer ni dormir, manteniéndose en una vigilia forzada, esperando un ruido en la puerta, una llamada, cualquier señal que rompiera la estática mortal de la ausencia.

La impotencia de no poder salir a buscarla debido al clima añadía una capa de crueldad a la situación, haciéndola sentir prisionera de su propia angustia. A kilómetros de allí, en la comandancia de la policía ministerial, el ambiente era denso y opresivo bajo el zumbido constante de las lámparas fluorescentes. El comandante Estrada permanecía en su escritorio, rodeado de tazas de café frío y ceniceros llenos, revisando el expediente una y otra vez hasta que las letras bailaban ante sus ojos cansados.

El equipo estaba agotado y la moral por los suelos. Sabían que habían cruzado el umbral crítico de las 48 horas, el punto de inflexión donde las estadísticas de encontrar a una víctima con vida caen en picada. El mapa de la ciudad en la pared, marcado con las zonas rastreadas parecía burlarse de ellos con sus vastas áreas en blanco.

Estrada sentía el peso de cada minuto perdido, como una losa sobre su pecho. Consciente de que mientras ellos estaban paralizados por la burocracia y la falta de pistas, el reloj del agresor seguía avanzando impune en la noche. En medio de la madrugada, con el sonido de la lluvia golpeando incesantemente las ventanas de la comisaría, el comandante Estrada rompió el silencio con una nueva teoría que cambiaría el curso de la investigación.

se levantó de su silla y se paró frente al mapa de Villa Hermosa, trazando mentalmente la rutina de Vanessa una y otra vez. Si no hubo signos de violencia en la parada de autobús y si ella era una joven cauta y responsable, como todos sus conocidos la describían, solo había una explicación lógica para que subiera a un vehículo desconocido, el engaño a través de la confianza inmediata.

Una mujer joven no se sube al coche de un extraño bajo la lluvia, a menos que ese extraño represente seguridad o ayuda oficial”, razonó Estrada ante su equipo exhausto. Descartada la familia y los amigos, la hipótesis giró bruscamente hacia figuras de autoridad aparente, policías, vehículos de empresas reconocidas o guardias de seguridad privada.

Esta deducción abrió una nueva línea de investigación, mucho más amplia y compleja, pero la única que tenía sentido lógico en ese momento de estancamiento. Estrada ordenó comenzar a filtrar los reportes de vehículos de empresas de seguridad y servicios públicos que operaban en la ruta que Vanessa tomaba hacia el hospital.

La tarea se antojaba titánica, casi imposible para la tecnología y los archivos de 1994. No había bases de datos centralizadas ni digitalizadas. Aquello significaba revisar archivadores físicos polvorientos, bitácoras de entrada y salida escritas a mano de decenas de compañías y cruzar información manualmente.

Era como buscar una aguja en un pajar, pero esta vez al menos sabíamos que buscábamos una aguja y no un fantasma, comentaría un agente ministerial que participó en esa larganoche de papeleo y café negro. A pesar de ser un auténtico tiro en la oscuridad, esta nueva dirección inyectó una dosis de energía nerviosa en la sala de operaciones.

Los agentes comenzaron a llamar a supervisores de agencias de seguridad y transporte en plena madrugada, despertándolos para solicitar listas de personal y vehículos asignados en la zona del desaparecimiento durante la mañana del 10 de noviembre. La lista preliminar de posibles vehículos era desalentadoramente larga. Sin embargo, era la única carta que les quedaba por jugar.

Estrada sabía en su interior que estaban corriendo contra el reloj y que si su teoría era correcta, Vanessa estaba en manos de alguien peligroso que sabía cómo ocultarse a plena vista, protegido por un uniforme o un logotipo corporativo que le servía de disfraz perfecto para cazar a sus víctimas. En la madrugada del 13 de noviembre, la desesperación en la casa de los Mondragón alcanzó un punto de ebullición silencioso y terrible.

Hilda, incapaz de soportar un minuto más la inacción entre las cuatro paredes de su hogar, tomó las llaves del coche familiar y salió nuevamente a la tormenta. Conducía despacio con los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio, recorriendo las calles desiertas de VillaHermosa, sin un rumbo fijo, guiada únicamente por un instinto ciego de búsqueda.

Miraba hacia los callejones oscuros, los parques vacíos y las construcciones abandonadas, con el corazón encogido, imaginando ver a Vanessa en cada sombra. Sentía que si dejaba de buscar, aunque fuera por un segundo, la estaría abandonando a su suerte”, confesó Hilda años más tarde, describiendo esa patrulla solitaria de una madre que se negaba a aceptar la realidad de la desaparición.

Mientras tanto, en la fiscalía, el comandante Estrada enfrentaba su propia tormenta. El teléfono de su despacho no paraba de sonar, pero no eran pistas, eran sus superiores exigiendo resultados inmediatos. La desaparición de una joven enfermera, una ciudadana ejemplar, estaba empezando a generar ruido en los medios locales y pánico en la comunidad, algo que la política no toleraba.

Estrada, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, tuvo que admitir ante sus jefes que, a pesar de la nueva línea de investigación sobre vehículos oficiales, no tenían nada concreto. La revisión de bitácoras era lenta y burocrática, y la realidad operativa les estaba ganando la carrera. La presión era asfixiante.

El veterano detective sabía que cada llamada administrativa era tiempo precioso que se le restaba a la vida de la víctima. La investigación parecía haber golpeado una pared sólida e impenetrable. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos del equipo y la determinación inquebrantable de la familia, la sensación de impotencia era total.

Los agentes se miraban entre sí con esa expresión sombría de quien sabe que las probabilidades se han agotado. En las calles la lluvia lavaba cualquier esperanza restante y en la oficina el papeleo se acumulaba sin ofrecer respuestas. Para Guilda, conduciendo bajo la lluvia y para Estrada atrapado en su oficina, el caso parecía destinado a convertirse en otra carpeta fría archivada en el olvido.

Una tragedia sin resolución que marcaría sus vidas para siempre. Nadie podía imaginar que lejos de allí, en una carretera oscura, el destino estaba a punto de intervenir. Mientras la investigación en VillaHermosa parecía ahogarse en la burocracia y la desesperación a varios kilómetros de la ciudad, en un escenario completamente distinto, la historia estaba por dar un giro dramático.

Era la madrugada del 13 de noviembre, Ibeto, un camionero con más de 20 años de experiencia, recorriendo las rutas del sureste mexicano, conducía su pesado tráiler por la carretera federal. La vía, una cinta de asfalto rodeada por la densa y oscura selva de Tabasco, era conocida por ser traicionera y esa noche la tormenta la había convertido en una trampa mortal.

Beto aferraba el volante con los nudillos blancos, con la mirada fija en el pequeño tramo de carretera, que sus faros lograban arrancar a la oscuridad absoluta y a la cortina de agua que caía del cielo. En esas carreteras, cuando llueve así, uno se siente el ser más solitario del mundo. No se ve ni la línea blanca del asfalto, relataría Beto tiempo después, describiendo la tensión de aquella noche.

El sonido monótono del motor diésel y el golpe rítmico de los limpiaparabrisas que apenas daban abasto contra el diluvio, eran su única compañía. Estaba cansado, con el cuerpo entumecido por las horas de viaje y solo pensaba en llegar a la próxima parada para tomar un café caliente y descansar un poco. La visibilidad era casi nula.

La selva a los costados era un muro negro impenetrable que parecía querer tragarse la carretera. No había otros coches ni luces de casas lejanas, solo la inmensidad de la naturaleza hostil y su camión avanzando penosamente contra loselementos. Beto sabía que en esos tramos aislados uno no se detiene por nada. Las historias de asaltos y accidentes eran moneda corriente entre los transportistas y el instinto de supervivencia dictaba seguir avanzando sin importar qué.

Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de operar. Mientras el camión devoraba kilómetros de soledad, Beto agudizó la vista. Algo en la monotonía del camino no encajaba. La adrenalina comenzó a despejar su fatiga. No sabía que en medio de esa nada aterradora, estaba a punto de convertirse en la pieza clave que el comandante Estrada y la señora Hilda buscaban desesperadamente.

Sin saberlo, su ruta solitaria estaba a punto de intersectar con la pesadilla de Vanessa en un encuentro que desafiaría toda lógica y probabilidad en medio de la tormenta. El clímax estalló en un tramo oscuro y olvidado de la carretera federal. De la nada, los potentes faros del tráiler de Beto iluminaron algo impensable sobre el asfalto mojado, una figura humana que se arrastraba intentando ponerse de pie.

Beto, con los reflejos agudizados por años al volante, pisó el freno a fondo, haciendo rechinar los neumáticos sobre la superficie resbaladiza. El camión se detuvo a escasos metros de la figura. Con el corazón latiendo, desbocado, el camionero bajó de la cabina con una linterna en mano, esperando encontrar a una víctima de atropellamiento.

Lo que vio lo dejó helado. Era una mujer joven empapada, con la ropa rasgada y cubierta de abrasiones, por el impacto contra el pavimento, emergiendo de la oscuridad como un espectro. Era Vanessa. Estaba viva, pero en estado de shock. Lo más escalofriante para Beto no fueron las heridas visibles en su piel, sino lo que llevaba en las muñecas.

Precintos plásticos industriales apretados hasta cortar la circulación. Ella había logrado escapar de lo imposible. Se veía aterrorizada. Miraba hacia atrás como si el la persiguiera. Recordaría Beto en su declaración. Él la ayudó a subir a la cabina cubriéndola con una manta seca. Vanessa, temblando incontrolablemente, no pidió agua ni comida.

Su instinto de supervivencia seguía encendido en alerta máxima. Con una claridad sorprendente para alguien que acababa de saltar de un vehículo en movimiento, miró a Beto y le dio la información que cambiaría todo. Fue un guardia de seguridad. Se llama Fabián. conduce un sedán blanco con logotipos de empresa. Balbuceo Vanessa luchando contra el dolor y el frío.

No era un fantasma ni un desconocido al azar. Tenía un nombre y un rostro. Ella había memorizado cada detalle de su captor durante su pesadilla. Beto entendió de inmediato la gravedad de la situación. Sin perder un segundo, tomó el micrófono de su radio de banda civil, el único enlace con el mundo exterior en esa zona muerta.

Su voz urgente rompió la estática del canal de emergencias, transmitiendo no solo la ubicación del milagro, sino la descripción exacta del depredador que minutos antes creía haber cometido el crimen perfecto. La pista clave había aparecido, no gracias a la policía, sino a la valentía inquebrantable de la propia víctima. La madrugada del 13 de noviembre, la atmósfera fúnebre de la fiscalía se hizo añicos con el sonido de la radio.

La voz del operador, transmitiendo el reporte del camionero Beto, electrificó la sala. Habían encontrado a una mujer joven con precintos en las muñecas en la carretera federal. Era Vanessa. El comandante Estrada sintió como la adrenalina borraba de golpe su cansancio acumulado. No era la recuperación de un cuerpo, como temía en silencio, sino un rescate en vida.

De inmediato ordenó el traslado de Hilda al Hospital Regional mientras él coordinaba un operativo masivo basado en la información de oro que la víctima había proporcionado desde la cabina del tráiler. El reencuentro en el hospital fue una escena de catarsis pura. Hilda, con el rostro bañado en lágrimas abrazó a su hija cubierta de vendajes y moretones, comprobando con sus propias manos el milagro de su supervivencia.

Pero mientras madre e hija iniciaban su proceso de sanación, la maquinaria de la justicia se movía a toda velocidad con la descripción precisa del sedán blanco de empresa y el nombre Fabián grabado en la memoria de Vanessa. La policía ministerial no tardó en ubicar al sospechoso. Fabián fue interceptado llegando a su domicilio, completamente ajeno al hecho de que su víctima había logrado lo imposible, escapar de un vehículo en movimiento y delatarlo.

La detención de Fabián destapó una realidad mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Ya en custodia y confrontado con la evidencia irrefutable del testimonio de Vanessa, su fachada de guardia de seguridad respetable se desmoronó. confesó fríamente sus crímenes, revelando que no era la primera vez que actuaba.

Era un depredador en serie que utilizaba sistemáticamente su uniforme y la apariencia de autoridad para ganar laconfianza de mujeres jóvenes en paradas de autobús, operando bajo la nariz de la sociedad. La supervivencia de Vanessa no solo salvó su propia vida, sino que detuvo una cadena de agresiones que habría continuado indefinidamente.

El caso se cerró con una sentencia ejemplar. Fabián recibió la pena máxima permitida por la ley, asegurando que nunca más volvería a usar un uniforme para cazar inocentes. Para Villa Hermosa, el caso quedó marcado como un recordatorio brutal de que el peligro puede esconderse detrás de una cara amable y un puesto de confianza.

Pero sobre todo prevaleció la historia de Vanessa Mondragón, cuya voluntad de vivir y coraje para saltar hacia la oscuridad de la carretera desafiaron a la muerte y trajeron justicia para todas aquellas que no pudieron escapar.