En el corazón de los imponentes andes chilenos, donde la majestuosidad de la naturaleza se funde con un silencio abrumador, se desató una pesadilla que congeló la sangre de toda una nación. Fue allí, en la cima de un promontorio rocoso y desolado, donde los equipos de rescate hicieron un hallazgo que se convertiría en el epicentro de un misterio insondable. Una cámara GoPro inexplicablemente encendida, su lente apuntando hacia el vacío y su grabación final truncada abruptamente en un instante de pánico.

Este escalofriante indicio, mudo testigo de una tragedia innombrable, sería la única huella tangible de la familia Rojas, cuyo viaje de senderismo se había desvanecido en la inmensidad de la montaña. Corre el año 2008. La familia Rojas, el matrimonio conformado por Elías y Mariana, junto a sus hijos adolescentes, Mateo y Valeria, se aventuraba en lo que prometía ser una idílica expedición por los senderos chilenos. Lo que nadie podía prever aquella travesía se transformaría en una desaparición total, una historia sin cuerpos que para la sociedad chilena se debatió entre la fatalidad de la montaña y la creciente sombra de un crimen sin resolver.

La búsqueda exhaustiva no arrojó más que preguntas y el caso, sin cuerpos que lamentar ni pruebas concluyentes, fue cerrado oficialmente. Pero para Sofía, la hermana mayor que no les acompañó en aquel fatídico viaje, el silencio no era una opción. La ausencia de respuestas se convirtió en una herida abierta, una cruzada solitaria que la consumió durante décadas, mientras el eco de la tragedia se desdibujaba en la memoria colectiva. Su vida se transformó en una obsesión por desentrañar el destino de sus seres queridos.

un dolor que se ancló en lo más profundo de su ser, convirtiéndola en la guardiana de una esperanza que muchos habían abandonado. Años después, cuando el dolor de Sofía parecía haberse transformado en una resignación amarga y el caso en una leyenda lejana, el destino tenía preparado un giro escalofriante. Una revelación nacida del tormento de una conciencia estaba a punto de irrumpir desde las sombras, prometiendo desenterrar no solo la verdad oculta tras la enigmática grabación, sino una traición familiar de proporciones inimaginables.

La montaña había guardado su secreto, pero el tiempo, inexorable, estaba a punto de romper su silencio con una verdad perturbadora. La familia Rojas, Elías, Mariana y sus hijos adolescentes Mateo y Valeria, encarnaba la pasión por la naturaleza. Elías, ingeniero y fotógrafo.

Mariana, profesora de historia, compartían con sus hijos un amor por la aventura. En el verano de 2008 emprendieron una expedición por los senderos vírgenes de los Andes chilenos, buscando una conexión profunda con la montaña. Empacaron provisiones, mapas y la inseparable cámara GoPro de Elías para documentar cada instante de su soñada travesía. Jamás imaginaron que esa misma GoPro se transformaría en el único y más perturbador indicio de su destino. Qué fuerza inimaginable pudo haber convertido una aventura idílica en una desaparición total.

Para entender la magnitud del vacío que dejó la familia Rojas, debemos adentrarnos en la vida que cultivaron, en las pasiones que los unían y en la esencia de quienes eran antes de que la montaña se los tragara. No eran meros nombres en un expediente. Eran un universo de sueños, risas y proyectos compartidos, un tejido humano vibrante que se desvaneció, dejando una herida abierta en el corazón de quienes los conocieron y eventualmente de una nación entera. Elías Rojas, con sus 45 años era el pilar silencioso y el motor de la familia.

ingeniero de profesión. Su mente analítica encontraba una armonía inesperada con su espíritu aventurero. No era el tipo de hombre que se conforma con la rutina de la oficina. Elías anhelaba la inmensidad, la pureza de los paisajes indómitos. Su cámara GoPro, compañera inseparable en cada expedición, no era solo un instrumento para documentar, sino una extensión de su mirada, una herramienta para capturar la belleza efímera del mundo y, sobre todo, la alegría de los suyos. Alto, con una complexión atlética marcada por años de senderismo y una mirada profunda que reflejaba tanto curiosidad como serenidad, Elías irradiaba una confianza tranquila, una seguridad que infundía calma en su familia y en cualquiera que lo conociera.

Su éxito profesional le había brindado una vida cómoda, permitiéndoles disfrutar de sus pasiones sin las apreturas económicas, pero nunca fue un hombre materialista. Su verdadera riqueza residía en las experiencias, en la conexión con la naturaleza y en el amor de los suyos. A su lado, Mariana Ríos de Rojas, de 42 años, era la chispa, la voz de la historia y la guardiana de la memoria familiar. Profesora de historia en un prestigioso colegio de Santiago, su intelecto era tan vibrante como su sonrisa.

Mariana poseía una curiosidad insaciable por el pasado, pero vivía plenamente en el presente, tejiendo relatos que daban vida a las ruinas y significado a los paisajes que exploraban. Su energía era contagiosa y su capacidad para encontrar la maravilla en lo cotidiano era un regalo para quienes la rodeaban. De estatura mediana, con una melena castaña siempre en movimiento y unos ojos vivaces que denotaban una profunda empatía. Mariana equilibraba la planificación meticulosa de Elías con una espontaneidad que a menudo los llevaba por caminos inesperados, enriqueciendo cada aventura.

Su hogar era un santuario de libros, mapas y objetos curiosos traídos de sus viajes, cada uno con una historia que ella gustaba de compartir. Mateo Rojas, el primogénito, tenía 16 años y se encontraba en ese umbral fascinante entre la niñez y la adultez. Inteligente y reflexivo, Mateo heredó de su padre la pasión por la fotografía y de su madre, la sed de conocimiento. A menudo se le veía con un cuaderno en la mano, esbozando los paisajes que su padre fotografiaba o anotando ideas que surgían durante sus caminatas.

Era un joven con un mundo interior rico, quizás un poco introvertido, pero intensamente conectado con la naturaleza y con su familia. No era el adolescente rebelde. Mateo encontraba su rebeldía en la quietud de la montaña, en el desafío de cada ascenso, donde podía silenciar el ruido del mundo y escuchar sus propios pensamientos. Soñaba con estudiar ingeniería o arqueología, fusionando su amor por la exploración con una vocación por descubrir los secretos ocultos de la Tierra. Su relación con su hermana menor, Valeria era la de un protector silencioso, un confidente leal.

Y luego estaba Valeria. La benjamina de 14 años, la alegría desbordante de la familia Rojas, extrovertida, vivaz y con una creatividad innata, Valeria era el sol que iluminaba sus vidas. Mientras Mateo encontraba consuelo en la contemplación, Valeria buscaba la expresión. Amaba la música, el dibujo y tenía una habilidad especial para narrar historias, a menudo con un toque de humor que arrancaba carcajadas a todos. Sus cuadernos estaban llenos de vocetos de montañas, flores y animales, susurrantes testigos de su conexión con el entorno.

A pesar de su juventud, Valeria poseía una curiosa madurez emocional, capaz de percibir los estados de ánimo de los demás y ofrecer una palabra de aliento o una sonrisa cuando más se necesitaba. Para ella, cada expedición familiar era una nueva oportunidad para explorar, para imaginar y para coleccionar momentos que luego se transformarían en sus propias creaciones artísticas. Juntos, los Rojas conformaban una unidad inquebrantable, una familia que valoraba las experiencias sobre las posesiones. Su hogar en una zona tranquila de Santiago era un reflejo de sus vidas, acogedor, lleno de vida, con un aire de aventura palpable en cada rincón.

No eran excéntricos, sino profundamente auténticos. Sus fines de semana no se perdían en centros comerciales, sino en rutas de senderismo cercanas, preparando sus cuerpos y mentes para desafíos mayores. Su pasión por los Andes no era un mero pasatiempo, era un ritual, una forma de vida, una filosofía que les enseñaba resiliencia, humildad y la belleza de lo inmenso. Elías y Mariana inculcaron en sus hijos un profundo respeto por la naturaleza, una ética de cuidado y una valentía para enfrentar lo desconocido.

Financieramente estables, con un patrimonio labrado con esfuerzo y dedicación, la familia Rojas disfrutaba de una vida cómoda que les permitía invertir en lo que realmente valoraban: viajes, educación y momentos compartidos. No había deudas apremiantes ni conflictos económicos que ensombrecieran su felicidad. Su situación era la de una familia chilena ejemplar admirada en su círculo social por su unidad y sus valores. Eran miembros activos de su comunidad, participando en eventos escolares y actividades vecinales, siempre dispuestos a colaborar. La imagen que proyectaban era la de una familia unida, fuerte, con un futuro prometedor.

El verano de 2008 prometía ser la cúspide de sus aventuras. La expedición por los Andes chilenos que habían planeado meticulosamente no era solo un viaje, era la materialización de sus sueños compartidos, la oportunidad de forjar nuevos recuerdos en la inmensidad de la cordillera. Se anticipaba como un viaje que fortalecería aún más sus lazos, una desconexión del bullicio urbano para reconectar con lo esencial. empacaron no solo provisiones y mapas, sino también expectativas, ilusiones y la certeza de que juntos superarían cualquier desafío que la montaña les presentara.

La ausencia de Sofía, la hija mayor, que ya hacía su vida independiente, hizo que este viaje fuera una especie de última gran aventura de la unidad familiar nuclear, dándole un peso emocional aún mayor. Cuando la noticia de su desaparición irrumpió, no fue solo un titular, fue un golpe devastador para su comunidad, para sus colegas, para sus amigos y de manera indescriptible para Sofía. No se perdió una familia cualquiera. Se perdió un epicentro de vida, un nido de sueños, un ejemplo de conexión humana.

Su ausencia dejó un vacío tangible, un silencio que se cernió sobre las aulas donde Mariana enseñaba, sobre el estudio donde Elías trabajaba y sobre las habitaciones de Mateo y Valeria, ahora vacías de risas y proyectos. La tragedia de los Rojas no fue solo la de una desaparición, fue la aniquilación de un futuro, la interrupción de innumerables historias por contar. Y el inicio de una búsqueda desesperada por entender qué fuerza inimaginable pudo haber convertido una aventura idílica en una pesadilla total, dejando atrás solo el eco perturbador de una cámara encendida, muda testigo de un final que nadie pudo prever.

El verano de 2008 prometía ser la cúspide de sus aventuras, la materialización de sueños compartidos en la inmensidad de la cordillera. Con la partida de Sofía, la hija mayor, quien ya forjaba su propio camino, este viaje adquiría un matiz de última gran aventura para la unidad familiar nuclear. Un anhelo por forjar recuerdos imborrables antes de que la vida los dispersara aún más. La víspera de su partida, la casa de los rojas en Santiago rebosaba de una energía palpable.

Mapas desplegados sobre la mesa del comedor, mochilas rebosantes de provisiones y equipo cuidadosamente revisado por Elías y la inseparable GoPro descansando sobre la encimera de la cocina, lista para documentar cada paso de su soñada travesía. La última cena fue un ritual de despedida y expectación, donde las risas de Valeria y las reflexiones de Mateo se mezclaban con los planes de sus padres, ajenos al abismo que se cernía sobre ellos. Al alba del sábado 5 de enero de 2008, bajo un cielo despejado que prometía un día perfecto, el subfamiliar, cargado con el equipamiento de montaña de última generación y provisiones para varios días, enfiló hacia el este.

La ruta los llevó desde la bulliciosa capital chilena hacia el corazón indómito de los Andes, un paisaje que se transformaba gradualmente de colinas suaves a picos imponentes cubiertos de nieve eterna. Elías al volante irradiaba su habitual calma y determinación. Mariana, a su lado señalaba hitos históricos y formaciones geológicas con la curiosidad de una profesora. Atrás, Mateo y Valeria, absortos en sus propios mundos de música y dibujos, no dejaban de comentar la magnificencia del paisaje que se abría ante sus ojos.

Su destino era una remota sección de la cordillera, conocida por sus senderos poco transitados y su belleza virgen, un lugar donde el silencio solo era interrumpido por el viento andino y el murmullo de los arroyos glaciares. La última señal de su paso por la civilización fue en un pequeño pueblo precordillerano, donde se detuvieron brevemente para repostar y comprar algunos dulces locales. un breve intercambio con el dependiente de la tienda, una sonrisa, una despedida y luego el camino se adentró en la espesura, llevándolos hacia un silencio cada vez más profundo.

Los primeros días en la montaña transcurrieron según lo planeado, o al menos eso se inció de los fragmentos de información y las expectativas. Elías enviaba periódicamente mensajes de texto a Sofía, la hija mayor, informando sobre su progreso, el clima y la belleza de los paisajes. Todo va genial. Vistas increíbles. La montaña nos está tratando bien, rezaba uno de los últimos mensajes que Sofía recibió el martes 8 de enero. El entusiasmo de sus palabras era palpable y las fotografías adjuntas capturadas con su GoPro mostraban a la familia sonriente desafiando un sendero rocoso o admirando la inmensidad de un valle.

Acampaban bajo el manto estrellado de los Andes, cocinaban comidas sencillas y compartían historias alrededor de una fogata. La GoPro, compañera constante de Elías, capturaba la esencia de su aventura, grabando no solo paisajes majestuosos, sino también momentos íntimos. La risa de Valeria al tropezar con una rama, la concentración de Mateo al dibujar un pico distante, las conversaciones pausadas de Elías y Mariana al caer la noche. Eran los últimos destellos de una felicidad que pronto se vería trágicamente interrumpida.

La última comunicación directa de la familia con el mundo exterior se produjo el miércoles 9 de enero. Fue un breve mensaje de Mariana a Sofía, donde mencionaba que estaban en una zona de acampada con vistas espectaculares y que el viaje estaba siendo mágico. Prometieron volver a tener cobertura el viernes al descender a un punto más bajo. Sin embargo, el viernes 11 de enero llegó y el teléfono de Sofía permaneció en silencio. una punzada de preocupación, al principio leve, comenzó a instalarse en su pecho.

Conocía la naturaleza impredecible de las señales en la montaña, pero habían acordado un margen de seguridad. El sábado por la mañana, con cada hora que pasaba, la inquietud de Sofía se transformaba en una angustia gélida. Intentó contactarlos por todos los medios disponibles, pero solo encontró el eco hueco del buzón de voz. La tranquilidad de la montaña antes idílica se había tornado en un silencio ominoso. Para el domingo 13 de enero, Sofía no pudo más. El nudo en su estómago era insoportable.

Con el corazón en un puño y la voz temblorosa, se presentó en la comisaría local para reportar la desaparición de su familia. La primera reacción de las autoridades fue de cautela, casi de escepticismo. “Es común que los excursionistas pierdan la señal”, le dijeron, aconsejándole esperar un par de días más. Pero Sofía se negó argumentando la experiencia de sus padres y la meticulosa planificación de sus viajes. Su insistencia, combinada con la falta de cualquier contacto, finalmente movió los engranajes.

El lunes por la mañana se inició el protocolo de búsqueda, una operación que pronto revelaría la abrumadora indiferencia de la cordillera. La máquina de búsqueda se puso en marcha con una urgencia creciente, pero la inmensidad de los Andes no tardó en revelar su crueldad. Decenas de rescatistas apoyados por helicópteros, drones y perros rastreadores se adentraron en los senderos y quebradas que la familia Rojas había planeado recorrer. Las condiciones climáticas, cambiantes y severas, complicaban cada jornada. Un día, sol radiante que cegaba los ojos, al siguiente, vientos gélidos y niebla densa que envolvía los picos, reduciendo la visibilidad a cero.

Cada cueva, cada saliente rocoso, cada curso de agua, fue examinado con una desesperación creciente, pero no había rastro, ni una huella, ni un objeto personal, nada que indicara su paradero. La montaña, con su majestuosidad indiferente, parecía haberse tragado a la familia por completo. La esperanza se desvanecía con cada noche que pasaba, transformándose en una incertidumbre agónica para Sofía y la comunidad chilena que seguía el caso con creciente consternación. Los titulares de los periódicos hablaban de una desaparición inexplicable, de la montaña que se cobra sus víctimas.

Fue en el décimo día de búsqueda, un jueves 17 de enero, bajo un cielo que amenazaba con una tormenta andina, cuando la esperanza se encendió fugazmente, solo para transformarse en un escalofrío helado. Un equipo de rescate, exhausto y al borde de la desesperación, avistó un pequeño destello anaranjado sobre un promontorio rocoso, casi imperceptible entre la vegetación rala y el granito gris. Al acercarse, sus corazones se aceleraron al identificar el objeto. Era una cámara GoPro. inexplicablemente encendida, su lente apuntando hacia el vacío de un acantilado.

El hallazgo, lejos de traer alivio, profundizó el misterio. ¿Por qué una cámara de Elías, su valiosa compañera de expediciones, estaría abandonada en un lugar tan expuesto? ¿Y por qué encendida? Con manos temblorosas, el líder del equipo la tomó. La pequeña pantalla reveló una grabación en curso que se detuvo abruptamente, como si la batería se hubiera agotado en un instante. Los pocos segundos finales de ese metraje, antes de su corte, eran confusos, una ráfaga de movimiento errático, un sonido distorsionado que parecía ser un grito ahogado o una exclamación de terror.

Era un fragmento incomprensible, pero innegablemente perturbador. un testimonio mudo de los últimos instantes conocidos de la familia o al menos de la cámara que los acompañaba. No había cuerpos, no había otros indicios, solo esta máquina solitaria, testigo silencioso de un evento que nadie podía descifrar. La GoPro fue entregada a las autoridades con la esperanza de que revelara la verdad, pero su contenido inicial solo añadió más preguntas que respuestas. La grabación estaba corrompida como si hubiera sido apagada de golpe.

La imagen parpade en la pequeña pantalla, los segundos finales de lo que parecía ser un viaje idílico, transformado abruptamente en un instante de caos, de pánico incomprensible, fue el único rastro tangible de la familia Rojas. La falta de cuerpos de cualquier otra evidencia física y la imposibilidad de extraer más información de la tarjeta de memoria inicial de la cámara llevaron a las autoridades a una conclusión desgarradora. Con el tiempo, la exhaustiva búsqueda fue mermando, las esperanzas se extinguieron y el caso de la familia Rojas fue cerrado oficialmente como un trágico accidente en la montaña, sin cuerpos, un destino fatal en la inmensidad de los Andes.

Pero para Sofía, aquella hermana mayor que no les acompañó, el silencio no era una opción. La ausencia de respuesta se convirtió en una herida abierta, una cruzada solitaria que la consumiría durante décadas, mientras el eco de la tragedia se desdibujaba en la memoria colectiva. Su vida se transformaría en una obsesión por desentrañar el destino de sus seres queridos, un dolor anclado en lo más profundo de su ser, convirtiéndola en la guardiana de una esperanza que muchos habían abandonado.

El hallazgo de la GoPro, ese único y escalofiante indicio, lejos de traer consuelo, se convirtió en el epicentro de su tormento. Una voz muda que clamaba por ser escuchada, un secreto enterrado en el corazón de una montaña que aún no había revelado toda su verdad. El anuncio de Sofía, aquella hermana mayor que la tragedia había dejado al margen, puso en marcha una maquinaria que por su magnitud contrastaría con la abrumadora ausencia de resultados. Lo que comenzó como un llamado desesperado en una comisaría de Santiago se transformó rápidamente en una operación de búsqueda sin precedentes en la historia reciente de Chile.

La inmensidad de los Andes, que antes había sido el lienzo de sus aventuras familiares, ahora se erguía como un muro imponente, un coloso de piedra y hielo que guardaba celosamente sus secretos. Las autoridades, una vez convencidas de la seriedad del reporte, activaron el protocolo de búsqueda para personas desaparecidas en entornos naturales complejos. El despliegue fue masivo. Los carabineros de Chile, con su vasta experiencia en operaciones de rescate y su presencia en todo el territorio nacional, asumieron la coordinación general.

Junto a ellos se sumó el cuerpo de socorro andino, una organización de voluntarios altamente especializados y con un conocimiento íntimo de la cordillera, capaces de moverse por terrenos donde otros sucumbirían. Los guardaparques de CONAF, Corporación Nacional Forestal, custodios de la biodiversidad y geografía chilena, aportaron su expertiz local y un mapeo detallado de las zonas más remotas. Incluso en las etapas iniciales se evaluó la posibilidad de integrar equipos de la Armada de Chile con su experticia en sobrevivencia y búsqueda en ambientes extremos, aunque su participación directa en alta montaña es menos común que la de las fuerzas terrestres especializadas.

El área de búsqueda se delimitó con base en el último punto de contacto conocido de la familia Rojas, el pequeño pueblo precordillerano donde repostaron y los mensajes de texto enviados por Elías, que daban algunas coordenadas generales. Helicópteros surcaron los cielos andinos, sus aspas rompiendo el silencio, con equipos de observación térmica y cámaras de alta resolución. Drones, con su agilidad y capacidad para acceder a zonas de riesgo, exploraron quebradas y acantilados inexpugnables para los humanos. En tierra, decenas de rescatistas, algunos a caballo, otros con perros rastreadores entrenados, peinaron senderos, cuevas, cursos de agua y cimas rocosas, moviéndose palmo a palmo en una labor agotadora y a menudo infructuosa.

Cada piedra, cada arbusto, cada huella de animal era examinada con la esperanza de encontrar algún indicio, por mínimo que fuera. Pero la montaña no cedía. Las dificultades se multiplicaban con cada jornada. El clima, implacable y traicionero, pasaba de un sol abrasador a tormentas de nieve inesperadas, de vientos huracanados a una niebla densa que envolvía los picos, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Las temperaturas extremas, las avalanchas de roca, los cambios abruptos en el terreno, de laderas escarpadas a barrancos vertiginosos, ponían a prueba la resistencia física y mental de los equipos de rescate.

La inmensidad del paisaje era brumadora. Un sendero aparentemente inofensivo podía ramificarse en docenas de vías sinuosas, cada una trampa potencial. ¿Cómo buscar a cuatro personas en un laberinto natural tan vasto y hostil, sin un rastro claro, sin una dirección definida? Día tras día, la búsqueda continuaba, pero los resultados eran desoladores. No se encontró ni una pieza de ropa, ni un trozo de equipo de camping, ni siquiera una mochila abandonada, nada que pudiera dar una pista sobre la dirección que habían tomado o un posible lugar de un accidente.

El único hallazgo, la GoPro de Elías, recuperada en aquel promontorio rocoso, lejos de ser un consuelo, se convirtió en una fuente de tormento. Su grabación truncada y corrupta en los segundos finales ofrecía más preguntas que respuestas. Un grito, un movimiento errático, un final abrupto. ¿Qué significaba? Los expertos forenses intentaron recuperar la totalidad de la información de la tarjeta de memoria, pero la tecnología de la época y el aparente daño a la tarjeta solo permitieron una reproducción parcial, dejando la incógnita de que se ocultaba en los fragmentos perdidos.

Era como tener una llave sin la cerradura, una respuesta incompleta o una pregunta vital. A medida que las semanas se convertían en meses y con la ausencia total de cuerpos, las teorías iniciales sobre la desaparición de la familia Rojas comenzaron a ramificarse, alimentando la angustia de Sofía y la fascinación de la nación. La teoría más plausible y la que finalmente adoptaron las autoridades para cerrar el caso fue la de un trágico accidente en la montaña. Los andes chilenos, con su belleza imponente, son también un ecosistema de riesgos inherentes.

Una caída, una avalancha inesperada, la exposición a condiciones climáticas extremas o incluso un simple extravío que llevara a la hipotermia o el agotamiento eran posibilidades latentes. La ausencia de cuerpo se explicaba por la magnitud del terreno. Un deslizamiento de tierra podría haberlo sepultado, un río caudaloso podría haber arrastrado sus cuerpos sin dejar rastro o la fauna local podría haber intervenido. La GoPro abandonada, según esta teoría, podría haber sido una consecuencia del pánico antes de un evento fatal o simplemente olvidada en la confusión.

Podía una familia tan experimentada, tan metódica, simplemente sucumbir a la montaña de esta manera tan absoluta, sin dejar nada atrás. Menos considerada, pero inevitablemente mencionada en los círculos más especulativos, fue la teoría de una fuga o evasión deliberada. Sin embargo, esta hipótesis carecía de cualquier fundamento sólido. La familia Rojas no tenía problemas económicos, deudas, conflictos personales o razones aparentes para querer desaparecer. Su vida era estable, plena y disfrutaban de una sólida reputación en su comunidad. Porque una familia feliz y exitosa decidiría abandonar todo sin dejar una nota, una pista, una señal de su intención.

La idea parecía inverosímil, casi ofensiva para quienes los conocían. Con la persistencia de la incógnita y alimentada por el misterio de la GoPro, comenzó a ganar fuerza una tercera teoría más oscura y perturbadora, la posibilidad de un crimen o secuestro. La grabación abruptamente cortada, el grito ahogado, la inexplicable presencia de la cámara encendida en un lugar tan expuesto eran elementos que no encajaban del todo con un simple accidente. Pudo la familia Rojas haberse encontrado con un intruso, un delincuente o incluso un grupo hostil en la soledad de la montaña.

Los andes, aunque remotos, no están exentos de actividad ilegal, desde el narcotráfico hasta la caza furtiva. La falta de cuerpos en este escenario podría explicarse por un intento deliberado de ocultar la evidencia o por un secuestro que en la vastedad de la cordillera era casi imposible de rastrear. Esta posibilidad, aunque escalofriante, comenzaba a resonar con más fuerza en la mente de Sofía. La prensa nacional, que había seguido el caso con una mezcla de morbo y genuina preocupación, pasó de titulares esperanzadores a notas de resignación.

La desaparición inexplicable en Los Andes se convirtió en un relato recurrente, un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza indómita. Las discusiones públicas se polarizaron. Fatalidad de la montaña o un crimen sin resolver. La opinión pública oscilaba entre la compasión y la frustración ante la ausencia de respuestas concretas. Finalmente, tras meses de búsqueda sin avances significativos y con la disminución de los recursos y la esperanza, la operación de rescate fue oficialmente suspendida. El caso de la familia Rojas fue cerrado por las autoridades chilenas, categorizado como un trágico accidente en la montaña sin recuperación de cuerpos.

La falta de pruebas concluyentes, la inmensidad del área y el paso del tiempo habían sellado su destino en el frío expediente. Pero el cierre oficial no trajo paz a Sofía. Para ella, el silencio no era una opción. La herida abierta por la ausencia de sus padres y hermanos no cicatrizaría con una carpeta archivada. se convirtió en la guardiana de una esperanza que muchos habían abandonado, la única voz que clamaba en el desierto andino. La GoPro, aquel único y escalofriante indicio, se transformó en el epicentro de su tormento.

Una voz muda que clamaba por ser escuchada, un secreto enterrado en el corazón de una montaña que para Sofía aún no había revelado toda su verdad. La investigación oficial se había enfriado, pero el fuego de su obsesión no haría más que avivarse con el paso de los años, mientras la sociedad chilena lentamente comenzaba a olvidar, a enterrar la leyenda de los rojas bajo el peso de nuevas tragedias y el inexorable paso del tiempo. El cierre oficial del caso, catalogado con la frialdad de un accidente en la montaña sin recuperación de cuerpos, no fue para Sofía el punto final de una tragedia, sino el inicio de una condena silenciosa.

Para el resto del mundo, la familia roja se había desvanecido en la inmensidad andina, un eco lejano de una noticia que con el tiempo se desdibujaría en la memoria colectiva. Pero para Sofía, aquella hermana mayor que la vida había dejado al margen de la expedición, la ausencia no era un vacío, sino una presencia constante, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Su luto quedó suspendido en el aire gélido de los Andes, en la imagen de una GoPro solitaria, en el fragmento incomprensible de un grito ahogado.

No podía llorar a sus muertos porque no había cuerpos. No podía su pérdida porque no había una verdad. Los primeros años fueron un torbellino de dolor y rabia. Sofía se aferró a la última esperanza con una ferocidad que agotó a quienes la rodeaban. Amigos y familiares intentaron consolarla, sugerirle que aceptara lo inevitable, que continuara con su vida. Pero, ¿cómo continuar cuando la mitad de tu ser había desaparecido sin dejar rastro? se sumergió en la documentación del caso, releyendo cada informe policial, cada testimonio de los rescatistas, cada artículo de prensa, buscando una palabra, una anomalía, cualquier cosa que el ojo de la autoridad pudiera haber pasado por alto.

La soledad se convirtió en su compañera y la obsesión en el motor de su existencia. Su carrera profesional, que antes había prometido un futuro brillante, quedó relegada a un segundo plano, apenas lo suficiente para sostener su búsqueda. Las relaciones personales se resintieron. ¿Cómo explicar a alguien ajeno a su dolor esta necesidad imperiosa de saber de desenterrar la verdad cuando todos los demás la habían enterrado? Con el cambio de milenio y el avance tecnológico, la cruzada de Sofía adquirió nuevas herramientas transformándose de una búsqueda solitaria a un eco digital que resonaba en la vastedad de la red.

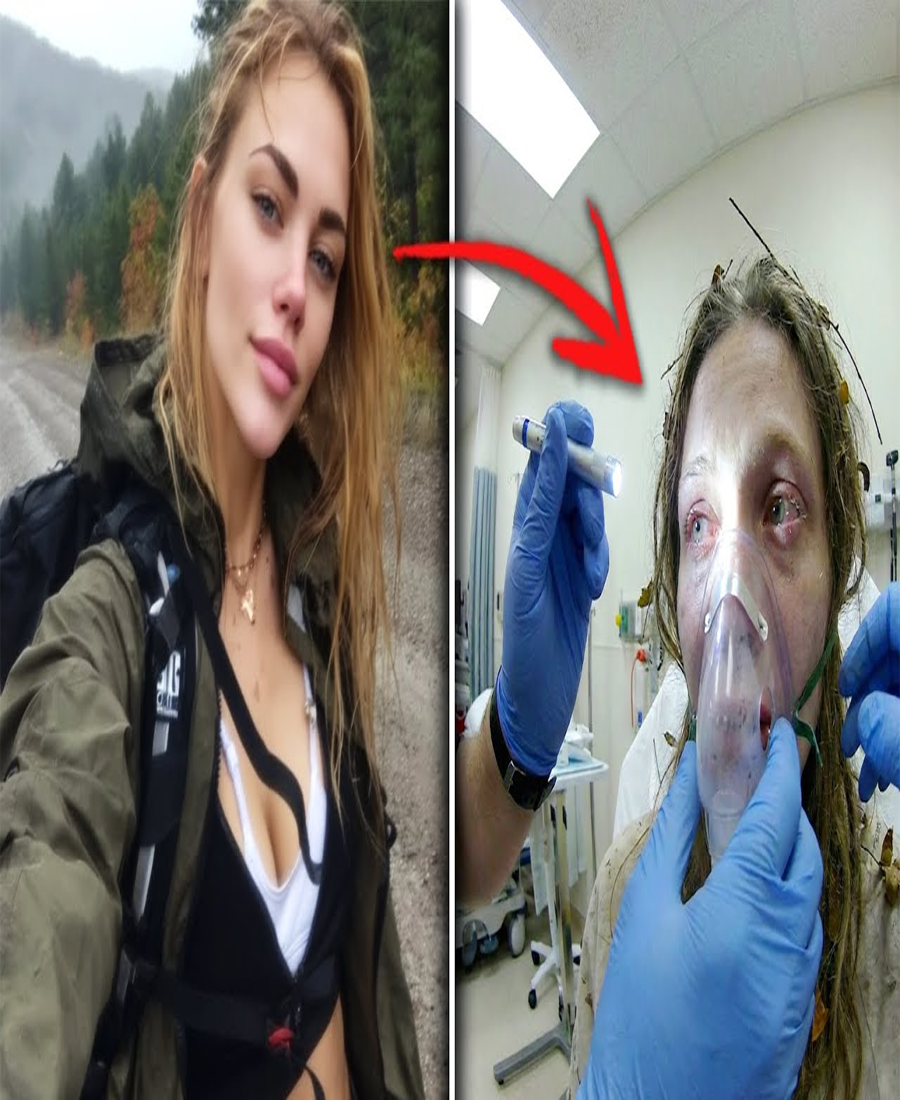

Internet, una fuerza apenas incipiente en 2008, maduró ofreciendo foros de discusión sobre casos sin resolver, plataformas de redes sociales y la promesa de una comunidad global. Sofía aprendió a navegar en este nuevo mar de información, creando sitios web dedicados a la familia Rojas, grupos de Facebook y cuentas en Twitter, compartiendo fotos de sus padres y hermanos, relatos de sus vidas y una y otra vez la historia de la GoPro y el grito silenciado. diseñó carteles digitales con imágenes actualizadas de cómo sus hermanos podrían verse con el paso del tiempo, utilizando software de progresión de edad, distribuyéndolos incansablemente en la esperanza de que algún viajero, algún testigo en cualquier rincón del mundo pudiera reconocer un rostro.

La tecnología de búsqueda también evolucionó. Los drones, antes herramientas militares o para producciones cinematográficas, se volvieron más accesibles. Sofía, con una determinación inquebrantable y el apoyo esporádico de un puñado de voluntarios, logró recaudar fondos para financiar expediciones privadas. contrató pilotos de drones especializados en mapeo topográfico con la esperanza de que nuevas cámaras de alta resolución y sensores térmicos pudieran detectar anomalías en la vasta zona de búsqueda andina que los equipos de rescate originales habían peinado. Horas y horas de metraje gigabytes de imágenes satelitales fueron analizados primero por expertos y luego por la propia Sofía, quien aprendió a distinguir formaciones rocosas de posibles indicios.

La sombra de un cóndor de la silueta de un campamento abandonado. El reconocimiento facial, aunque aún en pañales para búsquedas en la naturaleza, fue otra beta explorada, comparando rostros de transeútes en pueblos remotos o bases de datos de personas no identificadas con las fotos de su familia. Pero la montaña seguía siendo un muro. Cada nueva tecnología, cada nuevo método traía consigo una ola de esperanza que invariablemente terminaba en la más amarga de las frustraciones. Las pistas falsas eran una constante.

Un senderista extranjero reportaba haber visto a una familia parecida en un pueblo lejano solo para que la investigación revelara que eran turistas con una simple coincidencia de aspecto. Un equipo de escaladores encontraba una mochila antigua. generando titulares y una movilización para luego descubrir que no pertenecía a los rojas. Un psíquico contactado en un momento de desesperación ofrecía visiones vagas y contradictorias que solo añadían confusión a su tormento. Estas falsas alarmas eran puñaladas constantes, cada una abriendo la herida un poco más, llevando a Sofía al borde de la desesperación, solo para que su voluntad, forjada en la pena y la obsesión, la empujara de nuevo a la búsqueda.

Los años pasaron convertidos en décadas. La sociedad chilena, si bien recordaba vagamente el caso de la familia Rojas, lo había relegado al baúl de las leyendas urbanas, de los misterios, sin resolver que la implacable naturaleza de los Andes se cobraba de vez en cuando. Los amigos de la familia se hicieron mayores, algunos fallecieron, otros simplemente dejaron de mencionar el tema, incapaces de soportar el dolor implícito en la conversación o el agotamiento que Sofía irradiaba. Ella, sin embargo, no envejecía de la misma manera.

El tiempo había grabado surcos en su rostro, no solo por la edad, sino por el peso de la incertidumbre, por las noches en vela analizando mapas, por las lágrimas silenciosas derramadas sobre fotos descoloridas. Había sacrificado su juventud, su vida personal, su paz mental en el altar de una verdad esquiva. La única familia que le quedaba era el recuerdo, la ausencia y la convicción inquebrantable de que sus seres queridos no se habían desvanecido sin más. El impacto financiero también fue considerable.

Aunque la familia Rojas gozaba de una posición cómoda, la búsqueda privada sostenida durante años, las expediciones, la contratación de expertos, las campañas de difusión habían mermado significativamente los recursos. Sofía vendió propiedades, vació cuentas de ahorro y aceptó el apoyo de un pequeño círculo de amigos leales que, aunque escépticos, admiraban su tenacidad. El dinero se iba como el agua entre los dedos, pero para ella cada peso invertido era un intento más de dar voz a los silenciados, de iluminar la oscuridad que había engullido a su familia.

El rostro de la Sofía que había despedido a su familia en 2008 era ahora el de una mujer marcada por el dolor, pero endurecida por la perseverancia. Su voz, que antes temblaba con la angustia, ahora portaba la autoridad de quien ha recorrido los abismos de la desesperación y ha emergido no ilesa, pero sí inquebrantable. se había convertido en una experta en casos de personas desaparecidas, una detective aficionada, una guardiana de la memoria de sus seres queridos. La GoPro, aquella caja negra andina, permanecía en su poder, un recordatorio constante de que la verdad estaba allí, latente en su memoria corrompida, esperando el momento de revelarse.

La esperanza, aunque tenue, nunca murió por completo. residía en el fondo de sus ojos un rescoldo de fuego que después de décadas estaba a punto de ser avivado por una revelación que rompería el silencio de la montaña y desenterraría un secreto mucho más oscuro de lo que jamás pudo haber imaginado. Décadas habían pasado desde que el implacable abrazo de los Andes se había tragado a la familia Rojas, dejando a Sofía en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta.

El fuego de su obsesión, que una vez ardiera con la furia de un incendio forestal, se había transformado en un rescoldo persistente, una brasa que aún humeaba bajo las cenizas de la resignación. Seguía en sus rituales. Cada mañana, un vistazo a los foros de caso sin resolver. Cada tarde una revisión de los archivos digitales, un intento más de desentrañar el silencio que la montaña le imponía. El mundo había avanzado, la tecnología había dado saltos cuánticos, pero el caso Rojas seguía anclado en el pasado, una cicatriz en la memoria colectiva de Chile.

Sofía se había convertido en una sombra de sí misma. Sus ojos, antes brillantes, ahora portaban el peso de un duelo inconcluso, una sabiduría amarga forjada en la búsqueda de fantasmas. Fue una tarde de otoño, un día más en la monótona rutina de su búsqueda, cuando un mensaje irrumpió en la pantalla de su ordenador una vibración inesperada en el largo silencio. El remitente Manuel Cárdenas, el nombre apenas le sonaba, un eco lejano de los informes iniciales de rescate, alguien que había sido parte de la maquinaria masiva que en su momento no encontró nada.

La curiosidad, una emoción casi olvidada, la impulsó a abrirlo. El texto era conciso, casi críptico. Señorita Rojas, sé que ha pasado mucho tiempo, pero creo que hay algo que debe saber sobre la GoPro de su padre. Podría cambiarlo todo. Necesitamos hablar. Una punzada de escepticismo recorrió a Sofía. Cuántas veces había recibido mensajes similares, cuántas pistas falsas había perseguido, solo para encontrarse de nuevo en el punto de partida. Pero había algo en el tono, una urgencia subyacente que la detuvo.

Respondió con una cautela teñida de una chispa de esperanza que no se atrevía a reconocer. El encuentro se concertó para unos días después en un pequeño café discreto en las afueras de Santiago. Manuel Cárdenas era un hombre de unos 50 años de complexión robusta, con las marcas de una vida dura grabadas en el rostro y la mirada cansada de quien ha visto demasiado. Su uniforme de rescatista había sido reemplazado por ropa de civil, pero el porte seguía siendo el de alguien acostumbrado a la disciplina y a los desafíos de la montaña.

La primera impresión de Sofía fue de una profunda melancolía. Manuel comenzó a hablar con una voz rasposa que parecía arrastrar el peso de años de silencio. “Fui parte del equipo que encontró la GoPro de su padre Sofía”, dijo evitando su mirada. Y desde el primer momento algo no me cuadró. La forma en que estaba posicionada, el hecho de que estuviera encendida y el daño de la tarjeta de memoria. Hizo una pausa tomando un sorbo de su café como si buscara el valor para continuar.

En ese momento, las órdenes fueron claras. procesar la evidencia, pero no ahondar. El caso se cerró como accidente, pero mi conciencia nunca me dejó en paz. Manuel reveló que en los días posteriores al hallazgo, mientras los expertos forenses iniciales trabajaban con la tarjeta de memoria, él, con un conocimiento técnico más profundo que sus compañeros, había sentido una profunda incomodidad. Los datos no estaban simplemente corruptos, por un golpe o por la exposición al clima, explicó. Esa es la versión oficial.

Yo vi algo más. Había patrones, anomalías que sugerían una alteración deliberada, como si alguien con un conocimiento muy específico hubiera intentado ocultar parte de la información, fragmentarla, corromperla de una forma muy particular. Recordaba haber visto algunos segmentos de datos que no encajaban. Una estructura extraña que no era compatible con un simple fallo técnico. En ese momento, sus sospechas fueron desestimadas por la urgencia de cerrar el caso y la presión mediática. La tecnología de recuperación de datos de la época era limitada y la explicación oficial de daño por impacto o exposición se aceptó sin mayores cuestionamientos.

El mismo un eslabón en la cadena había tenido que acatar la orden, pero el recuerdo como un fantasma lo había perseguido. Años después, tras abandonar los equipos de rescate por motivos personales y lidiando con sus propios demonios, Manuel se encontró revisando viejos casos, buscando alguna forma de redimir lo que sentía como una falla personal. Se había topado con un foro de ciberseguridad donde se discutían técnicas avanzadas de manipulación de datos en tarjetas de memoria. métodos sofisticados para crear particiones ocultas o sobrescribir sectores de forma que pareciera un daño accidental.

La descripción de una técnica en particular utilizada por ciertas agencias o individuos con recursos encajaba perfectamente con lo que él había intuido años atrás en la GoPro de Elías Rojas. “Creo que la tarjeta de memoria de su padre no estaba dañada al azar”, afirmó Manuel, esta vez mirándola directamente a los ojos. Fue manipulada. Hay información oculta. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Ofreció a Sofía algunos contactos, expertos en recuperación de datos forense de última generación, personas que quizás podrían hacer lo que la tecnología de 2008 no pudo.

Su tono no era el de un charlatán o unuso, sino el de un hombre atormentado por una verdad que no podía seguir guardando. La mente de Sofía se encendió. Décadas de frustración, de golpes contra un muro invisible, de una herida que nunca cerraba. Esto era diferente. La convicción en los ojos de Manuel, los detalles técnicos que ofrecía, la idea de una manipulación deliberada encajaban con la sensación que siempre había tenido. La historia oficial era incompleta, forzada. El destino le ofrecía una última oportunidad, un último resquicio de esperanza para romper el silencio.

Sin perder un instante, Sofía contactó con uno de los nombres que Manuel le había dado, una joven y brillante experta en forense digital. de origen chileno, pero formada en universidades europeas, con un laboratorio de vanguardia en Santiago. La historia de la familia Rojas era conocida en el país y la experta, intrigada por la persistencia de Sofía y la hipótesis de Manuel, aceptó revisar la GoPro. Sofía entregó la cámara, aquel mudo testigo de su dolor, a manos de la experta.

La tensión era palpable. La pequeña máquina, que había sido la única huella de su familia, era ahora la clave de un misterio mucho más oscuro. La experta, con un equipo especializado y técnicas que apenas existían en 2008, comenzó el arduo proceso. Horas se convirtieron en días. Cada byte de información fue analizado. Cada sector de la tarjeta examinado con un nivel de detalle microscópico. La experta confirmó las sospechas de Manuel Cárdenas. La tarjeta no estaba simplemente dañada. Había una partición oculta diseñada para ser indetectable por los métodos convencionales de recuperación de datos.

Era una obra maestra de la ofuscación digital, una firma de que no fue un accidente. El momento de la verdad llegó una semana después. Sofía recibió la llamada. Lo tenemos, Sofía. La partición y lo que hay dentro. La voz de la experta estaba cargada de una mezcla de asombro y horror. Sofía se trasladó de inmediato al laboratorio. El aire allí era denso, electrizante. La experta la guío frente a una gran pantalla donde se proyectaban imágenes y una barra de progreso que marcaba el final del proceso de recuperación.

Los segundos finales de la grabación que se recuperaron en 2008 eran solo una fracción, los más superficiales y dañados, explicó la experta con voz grave. Lo que hemos encontrado es la secuencia completa, la parte que fue deliberadamente ocultada. El monitor se iluminó con una imagen borrosa al principio, luego nítida, demasiado nítida. Eran los últimos instantes de la familia rojas en la montaña. La escena mostraba el promontorio rocoso, el mismo donde la GoPro fue encontrada. No era un paisaje desolado y tranquilo, sino un escenario de caos.

Los primeros fragmentos revelaban una discusión acalorada, voces superpuestas, palabras inaudibles, pero el tono de alarma era inconfundible. La cámara sostenida por Elías se movía erráticamente, capturando destellos de rostros angustiados. Mariana, Mateo y Valeria, con expresiones de miedo y confusión, no estaban solos. Entonces, la imagen se estabilizó por un segundo, revelando una figura, un intruso, un hombre robusto, con ropa de montaña, pero con el rostro cubierto por una gorra y una bufanda, lo suficiente para hacer irreconocibles sus facciones, pero su presencia era amenazante.

Se produjo una confrontación violenta. La cámara cayó al suelo registrando el sonido de una lucha, golpes, forcejeos y, finalmente, un grito ahogado que no era un simple sonido de pánico, sino un lamento de desesperación. La lente medio tapada por la tierra y el musgo capturaba flashes de movimiento, la sombra de una mano levantándose y una lucha que parecía descontrolada. El metraje no se cortó abruptamente por un daño, fue apagado deliberadamente, pero no del todo. La partición oculta había capturado unos segundos más, como un fantasma digital que se negaba a morir.

En esos segundos adicionales, el verdadero horror se reveló. En medio del caos, un último destello borroso apareció en la esquina inferior de la pantalla. No era el intruso, era una silueta, una de las siluetas de su familia. Por un instante, la imagen capturó a uno de los rojas. no sucumbiendo, sino huyendo, corriendo. Y lo más escalofriante. Mientras huía, esta figura se giró brevemente, su rostro medio oculto por la sombra, pero el movimiento era inconfundible, una acción deliberada.

La imagen era demasiado borrosa para una identificación definitiva, pero la implicación era brutal. Uno de ellos había sobrevivido, o al menos había sido visto en una acción que contradecía la idea de un fatalismo accidental. La última imagen revelaba un movimiento rápido, un acto de supervivencia o tal vez de implicación en la tragedia. El grito que Sofía escuchó en el laboratorio no fue el de la grabación, fue el suyo propio, un sonido gutural que brotó de lo más profundo de su ser.

No era un accidente, no era la montaña, era un crimen, un intruso y lo más incomprensible, lo más cruel de todo, la imagen de uno de los suyos, huyendo, sugiriendo no solo supervivencia, sino quizás una complicidad, una traición que ahora se cernía como una sombra aún más oscura sobre la ya devastadora verdad. El silencio de décadas se había roto, pero la verdad que emergió de las profundidades de la memoria de la GoPro era mucho más retorcida y dolorosa de lo que jamás pudo haber imaginado.

La búsqueda había terminado. Ahora la caza de la verdad comenzaba. El grito de Sofía resonó en el laboratorio. Un lamento que liberaba décadas de dolor y una comprensión aterradora. Aquella imagen borrosa y fugaz de uno de los suyos huyendo en la montaña no solo destrozaba la narrativa del accidente fatal, pulverizaba la inocencia, revelando una traición insondable. La verdad que la GoPro había guardado en su partición oculta era más oscura, más cruel que la desaparición misma. Sofía, con el rostro surcado por lágrimas amargas y una furia helada, sabía que su búsqueda no había terminado.

De hecho, apenas comenzaba la parte más dolorosa. Sin perder un instante, Sofía llevó la GoPro recuperada y el informe forense de la experta a la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros de Chile. La primera reacción fue una mezcla de escepticismo y exasperación. Para las autoridades, el caso Rojas era un expediente cerrado, una leyenda triste, pero resuelta. La idea de reabrirlo con una nueva evidencia tecnológica de un aparato de hace décadas parecía descabellada. Sin embargo, la meticulosa presentación de Sofía, respaldada por la reputación impecable de la experta forense y la irrefutable demostración de la manipulación digital de la tarjeta, forzó un cambio de postura.

El fiscal a cargo, un hombre joven y ambicioso, vio en el caso Rojas una oportunidad para redimirse de la inacción pasada. La evidencia era innegable. La tarjeta de memoria de la GoPro había sido manipulada con una sofisticación que desafiaba la teoría de un daño accidental. La reaparición del caso Rojas en los titulares nacionales después de tantos años fue un terremoto mediático. La historia de la GoPro y la partición oculta capturó la imaginación del país. De repente, el misterio olvidado revivía no como una fatalidad de la montaña, sino como un posible crimen y una traición familiar, alimentando el debate y la especulación en cada rincón de Chile.

La sociedad que había enterrado a los rojas bajo el peso del tiempo se vio obligada a desenterrar el horror, a cuestionar lo que creía saber. Se formó un nuevo equipo de investigación liderado por la inspectora jefa Andrea Fuentes, una detective con una reputación de tenacidad y una mente aguda para los detalles. Su primera acción fue un análisis forense exhaustivo de la grabación completa recuperada. La experta digital ahora parte del equipo utilizó algoritmos avanzados para mejorar la calidad de las imágenes y limpiar el audio.

Lo que emergió fue escalofriante. El intruso ya no era una sombra genérica, aunque su rostro seguía siendo indistinguible. Su complexión, su altura, la particularidad de su equipo de montaña y un tatuaje visible en su brazo derecho durante un forcejeo, comenzaron a perfilar a un individuo específico. El audio, una vez limpiado, reveló no solo los gritos angustiados de Mariana y Valeria, sino también fragmentos de una discusión acalorada entre Elías y el intruso, hablando de papeles y un trato.

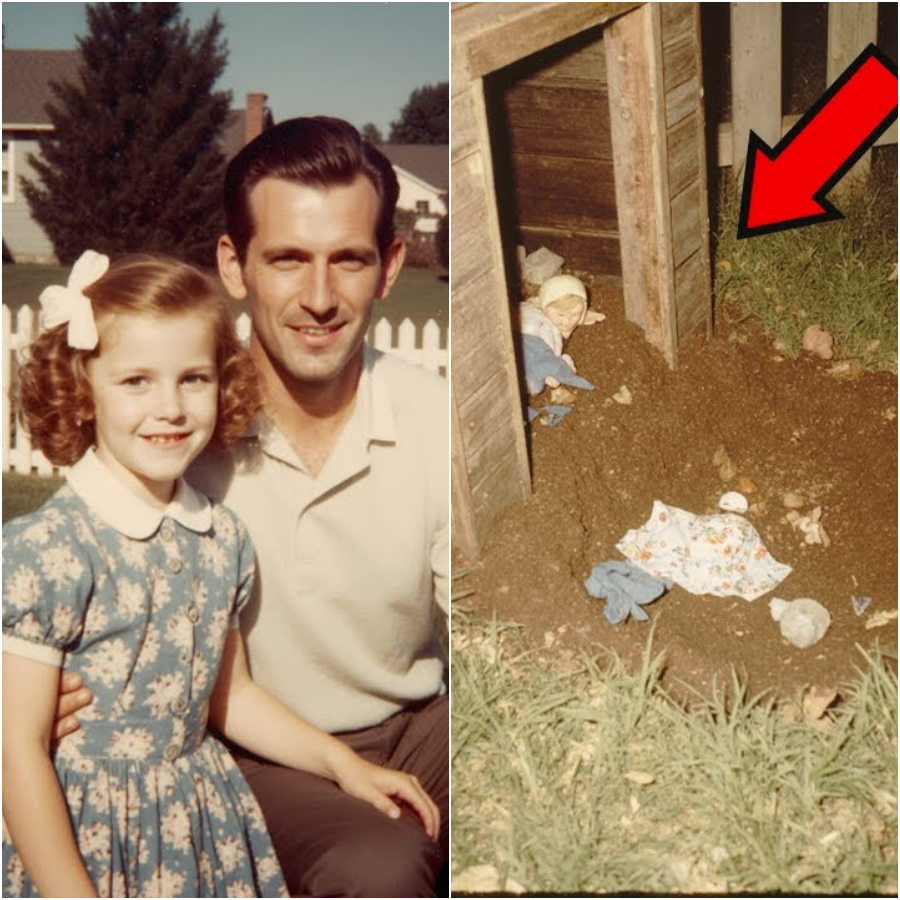

El grito ahogado original resultó ser un sonido de impacto y un lamento, seguido de un silencio terrible. Pero la revelación más devastadora vino de la figura que huía. Con la mejora de la imagen y el uso de software de reconocimiento de patrones y reconstrucción facial basado en la morfología de la silueta, la verdad golpeó a Sofía con la fuerza de un rayo. La figura que corría, que se volteaba brevemente con una expresión de pánico y al mismo tiempo de resolución helada, era Mateo.

Su hermano adolescente, el introspectivo, el que soñaba con la arqueología y la ingeniería, había estado allí. había sobrevivido. Y lo que es más terrible, su huida y la manipulación de la GoPro sugerían una complicidad, un encubrimiento que lo implicaba directamente en la desaparición de su propia familia. El descubrimiento de Mateo cambió por completo la dirección de la investigación. Ya no era una búsqueda de víctimas, sino la caza de un fantasma, un sobreviviente que había borrado su propia existencia.

El equipo de la inspectora Fuentes se centró en la vida de la familia Rojas antes de la expedición, buscando el oscuro secreto familiar que la premisa inicial de la desaparición había descartado. Revisaron los registros financieros de Elías y Mariana con Lupa. Los análisis de su actividad bancaria revelaron que si bien la familia gozaba de una posición económica estable, existían transacciones irregulares que se remontaban a años antes. grandes sumas de dinero transferidas a cuentas offshore camufladas entre inversiones legítimas.

Una de estas transacciones, en particular destacaba por su magnitud y por la opacidad de la empresa receptora, una entidad fantasma vinculada a la explotación de recursos naturales en zonas remotas de la cordillera. La clave del secreto familiar se desveló al rastrear los viejos proyectos de ingeniería de Elías. Décadas atrás, como joven ingeniero, Elías había participado en un proyecto de evaluación geológica en una zona poco explorada de los Andes. Allí, él y un socio, un geólogo de dudosa reputación, habían descubierto un yacimiento de Coltán, un mineral de altísimo valor estratégico, cuya extracción era ilegal en Chile debido a su impacto ambiental y la falta de permisos.

Elías, idealista en su juventud, se había negado a participar en la explotación ilegal, pero su socio, un hombre sin escrúpulos, lo había involucrado en la venta de información y en la creación de una red de contactos para blanquear parte de las ganancias iniciales. Atormentado por su conciencia, Elías había intentado cortar los lazos, pero el socio, un hombre violento y conectado con el crimen organizado, no se lo había permitido. se había convertido en un chantaje, una mancha que Elías intentaba mantener oculta a su familia a toda costa.

La expedición de 2008, según la nueva línea de investigación, no era tan idílica como parecía. Elías había recibido una amenaza directa. La red de su antiguo socio lo quería de vuelta o la vida de su familia estaría en peligro. La aventura era una tapadera para un encuentro secreto en la montaña, donde Elías debía entregar unos documentos y quizás ceder a nuevas exigencias. Mariana y los niños creían que era solo un viaje familiar, ajenos al abismo que los esperaba.

La confrontación grabada por la GoPro era ese encuentro. El intruso era uno de los sicarios del socio de Elías, enviado para asegurar que Elías cumpliera. La discusión, los papeles y el trato se referían a esto. En el caos de la lucha, la cámara cayó. Mateo, testigo de la brutal agresión a sus padres y hermana, se vio atrapado en un dilema imposible. El sicario, al ver la GoPro, se percató de la evidencia. En un momento de pánico y desesperación y bajo una coacción extrema, Mateo fue obligado a elegir colaborar en el encubrimiento de la escena y borrar la evidencia o enfrentar el mismo destino que el resto de su familia.

La traición incomprensible se reveló como un acto forzado de supervivencia, una elección desesperada que lo condenó a una vida de mentiras y ocultamiento. El sicario, con conocimientos técnicos o quizás solo siguiendo instrucciones precisas, le mostró a Mateo cómo manipular la tarjeta de memoria para ocultar la verdadera extensión de la grabación para que pareciera un simple error técnico. Luego, Mateo fue llevado de la montaña, no como un prisionero, sino como un eslabón vital en la cadena del encubrimiento para luego desaparecer y vivir bajo una identidad falsa.

La evidencia forense que respaldó esta teoría fue abrumadora. El análisis de ADN en una hebra de cabello encontrada en una chaqueta de Elías que no se había desechado, que había sido entregada a Sofía años atrás y guardada como reliquia, reveló un perfil genético que coincidía con el de un hombre identificado como Sebastián Reyes, un ciudadano chileno con un historial limpio, residente en la Patagonia y cuya edad y apariencia encajaban con una progresión de Mateo Rojas. registros de nacimiento y educación que no existían antes de 2008, un rastro digital que comenzaba en 2009.

La identidad de Sebastián Reyes era un meticuloso constructo. La policía, ahora con un objetivo claro, emitió una orden de búsqueda y captura contra Sebastián Reyes, alias Mateo Rojas. La noticia de que uno de los desaparecidos había sobrevivido y estaba implicado en el encubrimiento, sacudió a Chile hasta sus cimientos. La reacción de las autoridades fue de asombro y vergüenza por su fracaso inicial. El fiscal prometió llevar a los responsables ante la justicia, cueste lo que cueste. Para Sofía, la revelación fue un golpe doble.

La alegría de saber que su hermano había sobrevivido se vio ahogada por la amargura de su traición. ¿Cómo pudo Mateo abandonarlos, encubrir la verdad y vivir una vida en las sombras mientras ella se consumía en la búsqueda? El dolor se mezclaba con una necesidad imperiosa de confrontarlo, de entender las circunstancias que lo llevaron a tal decisión. La imagen del intruso y el oscuro secreto familiar se cernían como una sombra aún más densa, revelando que la tragedia de los rojas no fue un accidente fortuito, sino el brutal desenlace de una trama de corrupción y violencia tejida en las entrañas de la cordillera.

El caso Rojas, más de una década después había sido reabierto no para llorar a los muertos, sino para desenmascarar una red de mentiras que había silenciado a una nación entera. La casa de Mateo Rojas y de la verdad detrás de su traición había comenzado. La casa de Mateo Rojas no se hizo esperar. La inspectora Fuentes, con la nueva evidencia y la colaboración de Sofía, desplegó un operativo discreto, pero implacable. La identidad de Sebastián Reyes era un meticuloso constructo, pero no perfecto.

El rastro digital, aunque escaso, y la información obtenida del análisis forense, permitió a los carabineros acorralarlo en un remoto pueblo de la Patagonia chilena. No hubo resistencia. Cuando los agentes lo confrontaron con la verdad, el rostro de Mateo, ahora el de un hombre de casi 30 años, se quebró. Las décadas de una vida falsa se desmoronaron en un instante. No era el adolescente temeroso que había huído, sino un hombre roto, consumido por el peso de su secreto.

La detención de Sebastián Reyes fue silenciosa, casi poética en su desolación, marcando el fin de una huida y el comienzo de una confrontación con una verdad que lo había perseguido como una sombra. En la sala de interrogatorios, Mateo Rojas, ya sin su disfraz de Sebastián Reyes, comenzó a tejer el relato que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Su voz, al principio apenas un susurro, fue cobrando fuerza a medida que los fantasmas de aquel día en la montaña resurgían.

Con cada palabra, el oscuro secreto familiar se desvelaba, revelando una trama de corrupción, chantaje y supervivencia forzada. confirmó que la expedición de 2008 no fue la aventura idílica que Sofía y el resto del mundo creían. Elías, su padre, había sido forzado a reunirse con su antiguo socio, un geólogo sin escrúpulos llamado Ramiro Salazar, el verdadero cerebro detrás de la explotación ilegal de Coltán. Salazar había descubierto un lucrativo yacimiento años atrás y había chantajeado a Elías, que inicialmente se había negado a participar en la ilegalidad para que le proporcionara información geológica y contactos para blanquear dinero.

Elías, atormentado por su juventud, había intentado cortar los lazos, pero Salazar no era un hombre de medias tintas. La reunión en la montaña era una demostración de poder, un ultimátum. El sicario de la GoPro, un matón a sueldo de Salazar, cuyo tatuaje fue rastreado hasta una banda criminal de la capital, era la mano ejecutora. La confrontación fue brutal. Mateo describió como sus padres, Elías y Mariana, intentaron proteger a Valeria y a él. La lucha fue rápida y desesperada.

Elías, al ver la GoPro en el suelo, la activó. Una última y desesperada medida para dejar un testimonio. Pero el sicario fue implacable. Mateo fue testigo directo de la muerte de sus padres y de su hermana Valeria, un horror que lo había perseguido en pesadillas durante años. Pero el tormento de Mateo no terminaba ahí. El sicario, al percatarse de la cámara encendida, lo había acorralado bajo la amenaza directa de seguir el mismo destino que su familia y con la imagen de sus seres queridos aún fresca en su mente, Mateo fue obligado a borrar la evidencia, a manipular la tarjeta de memoria de la GoPro para que pareciera un simple fallo técnico.

Fue una elección imposible, un acto de supervivencia forzada que lo condenó a una vida de mentiras. El sicario, un hombre con conocimientos técnicos rudimentarios pero instrucciones precisas de Salazar, le mostró cómo sobrescribir y ocultar la partición crucial. Luego, Mateo fue llevado de la montaña, no a la fuerza, sino como un peón en la red de Salazar, para que se creara una nueva identidad para él, borrando su pasado y asegurando su silencio. La traición incomprensible se reveló como un acto desesperado de un adolescente traumatizado, forzado a elegir entre la muerte y una vida de complicidad impuesta.

Con el testimonio de Mateo, la justicia chilena, avergonzada por su ceguera inicial, se movilizó con una celeridad asombrosa. Ramiro Salazar, el geólogo criminal, fue localizado en una lujosa propiedad en el sur de Chile. Su captura fue un golpe significativo, revelando la extensión de su red de explotación ilegal de recursos naturales y blanqueo de dinero. El sicario, también identificado gracias a la descripción de Mateo y al tatuaje visible en la grabación, fue apreendido días después en un operativo de alto riesgo en Santiago.

Los juicios fueron mediáticos con el país entero siguiendo cada revelación. Ramiro Salazar fue condenado por homicidio calificado, asociación ilícita y explotación ilegal de recursos, recibiendo la pena máxima. El sicario fue condenado por los mismos cargos de homicidio calificado con sentencias igualmente severas. La justicia, aunque tardía y dolorosa, finalmente había llegado para Elías, Mariana y Valeria. Sus nombres, que una vez fueron un eco de una tragedia montañesa, se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la impunidad.

Pero la situación de Mateo fue la más compleja y emotiva. La fiscalía, considerando su condición de menor en el momento de los hechos, su coacción extrema y su colaboración en la resolución del caso, lo procesó bajo cargos menores de encubrimiento, pero con una sentencia suspendida y la obligación de someterse a terapia psicológica intensiva. La sociedad debatió apasionadamente su papel, víctima o cómplice. La balanza se inclinó hacia la compasión, comprendiendo la imposibilidad de su elección. La reunificación familiar entre Sofía y Mateo fue un proceso tortuoso, un campo minado de emociones no resueltas.

Su primer encuentro, años después de la detención de Mateo, fue devastador. Sofía se debatió entre la inmensa alegría de saberlo vivo y la rabia hiriente de su silencio, de las décadas de dolor que ella había soportado mientras él vivía una vida, aunque falsa, de aparente seguridad. Hubo gritos, lágrimas y reproches. Mateo, consumido por la culpa, no buscó excusas, solo comprensión y perdón. Había vivido en un infierno personal, cada día un recordatorio de su elección imposible, cada noche atormentado por las caras de sus padres y hermana.

La recuperación de los cuerpos de Elías, Mariana y Valeria fue otro punto crucial para la paz de Sofía. Con las indicaciones precisas de Mateo sobre donde el sicario había ocultado los cuerpos, en una cueva remota y bien camuflada que solo un experto en montaña podría haber encontrado, los equipos de rescate lograron finalmente recuperarlos. 20 años después, la familia Rojas pudo tener un funeral digno, una dios oficial que Sofía había anhelado durante tanto tiempo. Fue un momento de profunda tristeza, pero también de liberación, un cierre que permitió a Sofía comenzar por fin su proceso de duelo.

Las consecuencias de este caso resonaron profundamente en la vida de todos los involucrados. Sofía, la guardiana de la memoria, se convirtió en una figura pública, una voz poderosa para las familias de personas desaparecidas. Su dolor se transformó en propósito, dedicándose a la creación de una fundación que abogaba por la modernización de los protocolos de búsqueda y rescate en entornos complejos y por la integración de la forense digital avanzada en las investigaciones de casos fríos. Dejó su antigua carrera encontrando un nuevo camino profesional en la justicia social y la defensa de los derechos de las víctimas, trabajando de cerca con expertos en digitalización de datos y utilizando su experiencia para guiar a otros.

Mateo, tras cumplir con su parte del acuerdo legal y una intensa terapia intentó reconstruir su vida. Nunca más fue Sebastián Reyes. Volvió a ser Mateo Rojas, pero un Mateo transformado por el trauma. estudió psicología con la esperanza de ayudar a otras personas que, como él habían sido víctimas de situaciones extremas y tenían que lidiar con la culpa del sobreviviente. Su relación con Sofía fue una lenta y dolorosa reconstrucción marcada por un amor profundo pero cicatrizado. Con el tiempo lograron forjar una nueva dinámica basada en la verdad, la comprensión y el perdón mutuo, un testimonio de la resiliencia del vínculo familiar.

Manuel Cárdenas, el exrescatista cuya conciencia lo impulsó a actuar, encontró la redención que tanto buscaba. Su acto de valentía fue reconocido y se convirtió en un héroe anónimo, demostrando el poder de la integridad individual. La inspectora Andrea Fuentes vio su carrera catapultada, liderando la formación de nuevas unidades especializadas en crímenes complejos con elementos digitales. El impacto más amplio del caso Rojas se sintió en toda la nación. La montaña que se cobraba a sus víctimas fue reevaluada no solo como un peligro natural, sino como un escenario donde la actividad criminal podía pasar desapercibida.

Se implementaron nuevas políticas de seguridad y monitoreo en zonas remotas y la formación de los equipos de rescate incluyó capacitación en preservación de la escena del crimen y detección de manipulación de evidencia digital. La lección más importante fue la importancia de no cerrar un caso basándose solo en la ausencia de cuerpos y de confiar en la persistencia de aquellos que buscan la verdad. El caso Rojas se convirtió en un referente, un recordatorio de que incluso en el silencio más profundo de los Andes, la verdad puede permanecer oculta, esperando el momento justo para emerger y, al

hacerlo, reescribir una historia, exponer una traición y reabrir las heridas de una nación para sanarlas con la luz de la justicia. La historia de la familia Rojas, que se desvaneció en el gélido corazón de los Andes chilenos, es mucho más que el relato de una desaparición. Es un testimonio sobre la inquebrantable perseverancia del espíritu humano personificada en Sofía. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por la verdad? ¿Por el recuerdo de aquellos a quienes amamos? Su búsqueda, que abarcó décadas, nos recuerda que la esperanza, cuando se alimenta de amor y convicción puede mover montañas, incluso aquellas que guardan secretos tan oscuros.

Este caso también nos obliga a reflexionar sobre el papel de la tecnología y la evolución de la justicia. Una pequeña GoPro, inicialmente un mudo testigo de un horror incomprensible, se convirtió años después y con el avance de la ciencia forense digital en la llave que desbloqueó una verdad perturbadora. nos enseña que la evidencia, aunque aparentemente dañada o silenciada, puede gritar su historia con el tiempo si hay oídos dispuestos a escuchar y mentes capaces de descifrarla. La tecnología puede ser una espada de doble filo, capaz de ocultar las más crueles verdades, pero también de desenterrarlas con una precisión asombrosa.

La figura de Mateo Rojas nos confronta con la desgarradora complejidad de la supervivencia y la traición. ¿Qué decisiones tomaríamos si nos viéramos acorralados entre la muerte y una vida de complicidad forzada? Su historia es un crudo recordatorio de que la culpa no siempre es unívoca y que la verdad a menudo viene con matices dolorosos que desafían nuestra comprensión moral. nos invita a una profunda empatía, a intentar comprender lo incomprensible y a reconocer que incluso en el acto más desesperado de autopreservación puede residir una tragedia personal de proporciones incalculables.

Al final la justicia, aunque tardía y envuelta en una profunda tristeza, prevaleció. El caso Rojas no solo expuso una red criminal y la verdad de una desaparición, también reabrió las heridas de una nación para sanarlas con la luz de la verdad y el reconocimiento. Es una historia sobre cómo el amor familiar, incluso fracturado por el trauma y el engaño, puede encontrar un camino hacia la redención y un nuevo comienzo. ¿Qué lecciones extraemos de esta épica búsqueda de la verdad?

¿Cuánto valoramos la persistencia frente a la resignación? La historia de los Rojas es un eco persistente en los Andes, un recordatorio de que algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre y que la voz de la conciencia, aunque susurre en el silencio de los años, finalmente puede ser escuchada..