La tarde del 14 de marzo de 2019, el sol caía sobre las calles en pedradas de San Miguel de Allende, Guanajuato, tiñiendo de dorado las fachadas coloniales y los balcones llenos de flores. En la casa de los Morales, ubicada en una calle tranquila del centro histórico, Patricia preparaba la cena mientras esperaba que su hija Valeria regresara de la escuela. Eran las 6 de la tarde y aunque Valeria solía llegar a las 5, Patricia no se preocupaba demasiado.

A veces su hija se quedaba charlando con amigas o caminaba despacio admirando las galerías de arte que abundaban en el barrio. Pero cuando dieron las 7 y el teléfono de Valeria seguía apagado, una punzada de inquietud atravesó el pecho de Patricia. llamó a su esposo Rodrigo, quien trabajaba en una ferretería a pocas cuadras de la casa. “Ya llegó Valeria”, preguntó con voz tensa. “No pensé que estaba contigo,”, respondió él. Y en ese momento ambos supieron que algo no estaba bien.

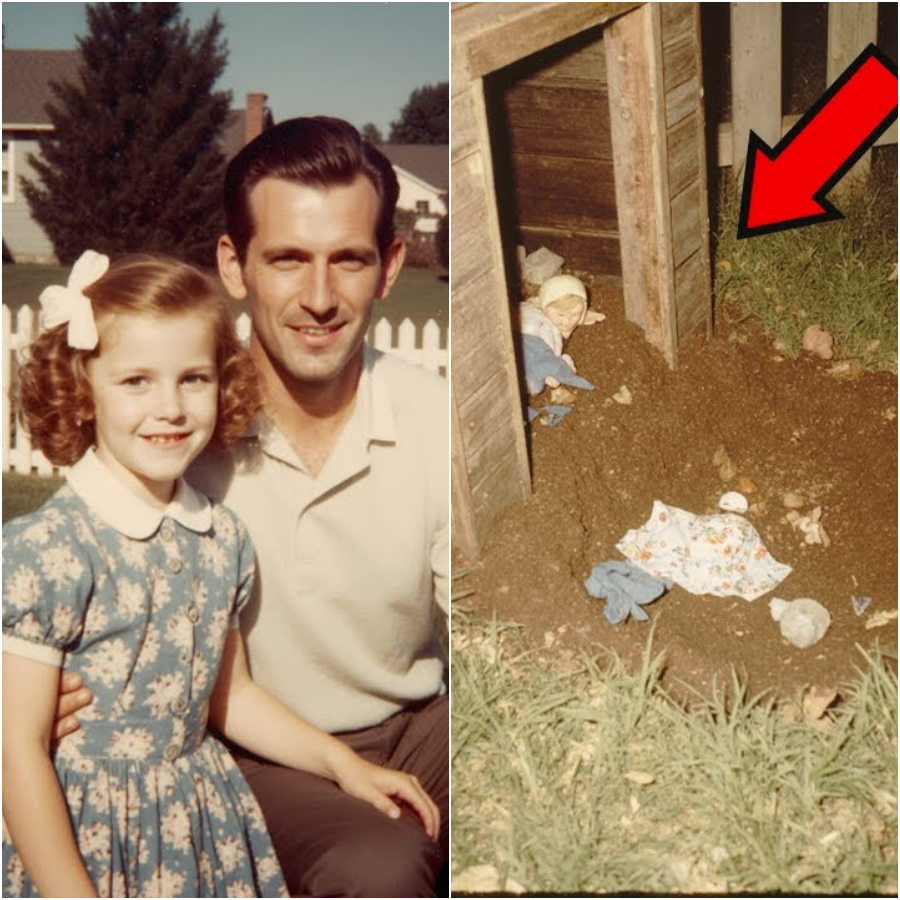

. Valeria Morales tenía 17 años, cabello castaño largo hasta la cintura y ojos color miel que siempre parecían estar soñando con algo lejano. Era una estudiante destacada en la preparatoria Ignacio Ramírez, con talento para la pintura y la literatura. Sus maestros la describían como una joven callada, pero perceptiva, con una madurez poco común para su edad.

En casa, sin embargo, las cosas eran más complicadas. Rodrigo era un hombre de carácter fuerte, tradicional, que había crecido en una familia donde el padre tomaba todas las decisiones. Patricia, por su parte, había aprendido a mantener la paz evitando confrontaciones, aunque eso significara tragarse sus propias opiniones. Esa noche, Rodrigo recorrió el vecindario mientras Patricia llamaba desesperadamente a las pocas amigas de Valeria. cuyos números conocía. Ninguna la había visto después de las clases. A las 10 de la noche, con las manos temblorosas, Patricia marcó el número de emergencias.

Dos agentes de la policía municipal llegaron una hora después. Tomaron la declaración y fotografías de Valeria y prometieron comenzar la búsqueda de inmediato. Pero Patricia notó el escepticismo en sus miradas, como si pensaran que se trataba de una adolescente rebelde que había huido voluntariamente. Los primeros días fueron un torbellino de carteles pegados en postes de luz, entrevistas con vecinos y visitas constantes a la comandancia. Los morales imprimieron miles de volantes con la foto de Valeria sonriendo en su uniforme escolar, el número de teléfono familiar impreso en letras grandes al pie.

Patricia no comía ni dormía. Pasaba las noches en vela navegando por redes sociales, buscando cualquier rastro digital de su hija. Rodrigo se sumergió en la búsqueda con una determinación casi obsesiva, interrogando a comerciantes, taxistas, cualquiera que pudiera haber visto algo. La investigación policial avanzaba con lentitud frustrante. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad cercanas a la escuela, pero la mayoría estaban descompuestas o tenían ángulos limitados. Una grabación borrosa mostraba a Valeria saliendo de la preparatoria a las 4:30, caminando sola por la calle Insurgentes.

Después de eso nada, como si la tierra se la hubiera tragado. En la tercera semana apareció un testigo. Don Esteban, un anciano que vendía elotes en una esquina cerca de la casa de los Morales, recordó haber visto a Valeria ese día conversando con un hombre joven cerca de la parada del autobús. No me pareció nada raro explicó con voz rasposa. Parecían conocerse. Él le mostró algo en su teléfono y ella se rió. Luego caminaron juntos hacia la avenida principal.

La descripción era vaga. un hombre de unos 25 años, complexión delgada, gorra azul. Este testimonio cambió el rumbo de la investigación. La policía comenzó a considerar la posibilidad de un secuestro o de que Valeria hubiera sido engañada por alguien mayor. Rodrigo se culpaba a sí mismo por no haber sido más estricto, por no haberle prohibido tener redes sociales o salir sola. Patricia, en cambio, se atormentaba preguntándose si había sido demasiado distante, si Valeria se había sentido sola en casa y había buscado atención en otro lugar.

Los meses se convirtieron en un año. La historia de Valeria apareció en noticieros locales, en programas de televisión sobre personas desaparecidas. Patricia y Rodrigo viajaron a la Ciudad de México para participar en una concentración de familias de desaparecidos, donde conocieron a decenas de padres con historias desgarradoras similares. Allí aprendieron sobre trata de personas, redes de explotación, casos de jóvenes vendidas o forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud. Cada historia era una nueva pesadilla que alimentaba sus peores temores.

En San Miguel de Allende la vida su curso normal para todos, menos para los morales. Los amigos y vecinos, al principio solidarios y presentes, comenzaron a distanciarse. Las conversaciones se volvieron incómodas, llenas de silencios pesados. Patricia dejó su trabajo en una tienda de artesanías porque no podía concentrarse. Rodrigo se volvió más callado, más amargado. Bebía cerveza por las noches mientras revisaba obsesivamente el expediente policial que guardaba en una carpeta amarilla, buscando pistas que se les hubieran escapado.

La casa se llenó de un silencio opresivo. La habitación de Valeria permanecía intacta. Sus libros ordenados en el estante, sus pinturas colgadas en las paredes, su cama tendida esperando su regreso. Patricia entraba allí cada mañana, se sentaba en la cama y lloraba en silencio, abrazando la almohada que aún conservaba un rastro débil del perfume de su hija. Después del primer año, la policía prácticamente abandonó el caso. Los agentes asignados rotaron a otras investigaciones. Los expedientes se archivaron en un estante polvoriento.

Los morales estaban solos, pero Patricia no se rindió. Se unió a un colectivo de madres buscadoras, mujeres valientes que salían al campo con palas y varillas a buscar fosas clandestinas. Rodrigo la acompañaba los fines de semana, aunque cada búsqueda sin resultados los hundía más en la desesperanza. Durante el segundo año de la desaparición, Patricia conoció a Lucía, una psicóloga que trabajaba con familias de desaparecidos. Lucía le explicó que muchas veces los adolescentes huían de situaciones que les resultaban insoportables, aunque desde afuera parecieran normales.

“No estoy diciendo que sea tu caso”, aclaró con suavidad. “Pero a veces los jóvenes sienten una presión que nosotros no vemos. Sienten que no encajan, que no son escuchados, que sus vidas están controladas de formas que les resultan asfixiantes. Esas palabras cayeron como piedras en el corazón de Patricia. Comenzó a recordar conversaciones con Valeria, pequeños comentarios que en su momento había ignorado. ¿Por qué papá siempre decide todo? Le había dicho Valeria una tarde. ¿Por qué no me dejan elegir mi propia carrera?

Rodrigo quería que su hija estudiara administración para que algún día se hiciera cargo de la ferretería familiar. Valeria soñaba con estudiar bellas artes, pero cada vez que mencionaba el tema, su padre lo descartaba con un gesto de la mano. Patricia compartió estas reflexiones con Rodrigo una noche de invierno mientras cenaban en silencio. Él la miró con ojos cansados, enrojecidos por las noches sin dormir. “¿Me estás culpando?”, preguntó con voz ronca. “No, respondió Patricia. Me estoy culpando a mí misma también.

Tal vez no la escuchamos lo suficiente. Tal vez se sintió atrapada. Rodrigo apartó el plato y salió de la casa dando un portazo. Esa noche no regresó a dormir. El tercer año llegó con una resignación dolorosa. Patricia había aprendido a vivir con un vacío permanente en el pecho, una herida que no cicatrizaba, pero que ya no sangraba constantemente. Seguía participando en las búsquedas del colectivo. seguía compartiendo la foto de Valeria en redes sociales cada semana, pero la esperanza se había convertido en una llama débil, casi extinta.

Fue en marzo de 2022, exactamente 3 años después de la desaparición, cuando todo cambió. Patricia recibió una llamada en su celular de un número desconocido de Querétaro. Al otro lado de la línea, una mujer con voz nerviosa se identificó como Leticia Vargas, trabajadora social del DIFE municipal. “Señora Morales”, dijo con cautela, “creo que encontramos a su hija.” Patricia sintió que el mundo se detenía. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en el suelo. ¿Dónde está? ¿Está bien?

¿Está lastimada? Las preguntas salían atropelladas de su boca. Leticia explicó que una joven que se hacía llamar Ana María había acudido al DIF solicitando ayuda para obtener documentos de identidad. Algo en su historia no cuadraba y tras algunas verificaciones, los trabajadores sociales sospecharon que podría tratarse de una persona desaparecida. Cuando revisaron las bases de datos, la fotografía coincidía con la de Valeria Morales. Está viviendo en Querétaro continuó Leticia. Aparentemente vive con una familia. Está físicamente bien, pero la situación es complicada.

Necesitamos que venga lo antes posible. para confirmar su identidad y hablar con ella. Patricia no podía respirar. Llamó a Rodrigo, quien estaba en la ferretería, y apenas pudo balbucear las palabras. Una hora después, ambos estaban en la carretera rumbo a Querétaro, un viaje de menos de 2 horas que se sintió eterno. En las oficinas del DIF, una trabajadora social los recibió y los llevó a una sala de espera con paredes color crema. y carteles sobre derechos de la infancia.

Patricia temblaba, sus manos frías y húmedas. Rodrigo caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Finalmente, la puerta se abrió y Leticia los invitó a pasar a una oficina privada. Antes de que vean a Valeria, dijo Leticia con tono serio, necesito que entiendan que esta situación es delicada. Ella está aquí voluntariamente, pero está asustada. No ha querido dar muchos detalles sobre por qué se fue o con quién ha estado viviendo. Necesitamos manejar esto con mucho cuidado para no traumatizarla más.

Patricia asintió sin poder hablar. Rodrigo apretaba los puños, su mandíbula tensa. Leticia salió y regresó unos minutos después, acompañada de una joven que Patricia reconoció inmediatamente, aunque había cambiado. Valeria tenía ahora 20 años. Su rostro había perdido la suavidad de la adolescencia. Llevaba el cabello más corto, teñido de un castaño más oscuro. Vestía jeans desgastados y una sudadera gris, pero eran sus ojos. Esos ojos color miel, los que hicieron que Patricia se desmoronara. Valeria, susurró. La joven asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas.

Patricia se levantó y caminó hacia ella, pero se detuvo a medio camino, insegura de si debía abrazarla. Fue Valeria quien dio el paso final, dejándose caer en los brazos de su madre. Ambas lloraron abrazadas durante varios minutos mientras Rodrigo observaba desde su silla lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando finalmente se separaron, Patricia tomó el rostro de su hija entre las manos. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? ¿Te hicieron daño? Las preguntas surgían atropelladas. Valeria negó con la cabeza.

No me hicieron daño, mamá. Yo me fui. Yo decidí irme. Esas palabras cayeron como un martillazo en el corazón de Patricia. Leticia intervino suavemente. Creo que será mejor que hablen con calma. ¿Por qué no vamos a tomar un café mientras Valeria les cuenta su historia? Se trasladaron a una sala más cómoda con sillones y una cafetera. Valeria se sentó frente a sus padres, retorciendo las manos sobre su regazo. “No sé por dónde empezar”, murmuró Rodrigo, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con voz temblorosa.

“Por el principio, cuéntanos qué pasó ese día.” Valeria respiró hondo, secándose las lágrimas con la manga de la sudadera. Ese día salí de la escuela como siempre, comenzó, pero en lugar de ir a casa tomé el autobús hacia la terminal. Había estado planeándolo durante semanas. Tenía un poco de dinero que había ahorrado de mi mesada y de algunos trabajos que hice pintando retratos en el jardín principal los fines de semana. Patricia y Rodrigo intercambiaron miradas de asombro.

No sabían nada de eso. Llegué a la terminal y compré un boleto para Querétaro. No tenía un plan específico, solo sabía que necesitaba irme. En el autobús conocí a una señora mayor, doña Carmen. Me preguntó a dónde iba y le dije que visitaba a una tía. Conversamos durante todo el viaje. Ella fue muy amable. Me contó que vivía sola porque sus hijos se habían ido a Estados Unidos. Cuando llegamos a Querétaro, me preguntó si quería tomar algo antes de encontrarme con mi tía y acepté.

Valeria hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Nos sentamos en una cafetería cerca de la terminal. Creo que doña Carmen se dio cuenta de que algo andaba mal, porque yo no podía dejar de llorar. Finalmente le conté la verdad, que me había ido de casa, que no quería regresar. Esperaba que me juzgara o llamara a la policía, pero no lo hizo. Me dijo que entendía lo que era sentirse atrapada en una vida que no es la tuya.

Rodrigo se inclinó hacia adelante, su voz quebrándose. Atrapada, nosotros te dimos todo. Una casa, comida, educación. ¿Cómo puedes decir que estabas atrapada? Valeria lo miró con ojos llenos de dolor. Papá, ustedes me dieron cosas materiales, sí, pero nunca me escucharon. Nunca les importó lo que yo quería, lo que yo sentía. Todo estaba decidido. ¿Qué estudiar? ¿Con quién hablar? ¿A qué hora llegar? Yo no era una persona para ustedes. Era un proyecto que moldear según sus expectativas. Patricia sintió como si le hubieran clavado un cuchillo.

Quiso defender sus decisiones, explicar que todo lo habían hecho por amor, pero las palabras de Lucía resonaron en su mente. Tal vez Valeria tenía razón. Tal vez no la habían escuchado realmente. Doña Carmen me ofreció quedarme en su casa esa noche, continuó Valeria. Me dijo que no tenía que tomar decisiones apresuradas, que podía pensar con calma qué hacer. Acepté porque no tenía a dónde ir. Su casa era pequeña, pero acogedora, llena de fotos de sus hijos y nietos.

Esa noche dormí en el cuarto de visitas y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Al día siguiente, doña Carmen me propuso un trato. Podía quedarme con ella, ayudarla con las tareas de la casa y ella me daría un lugar seguro donde vivir. No me presionó para que regresara con ustedes ni para que llamara. Simplemente me ofreció un espacio para respirar. Acepté con la condición de que nunca me preguntara de dónde venía, ni me obligara a contar mi historia completa.

Durante los siguientes meses, Valeria se convirtió en una especie de nieta adoptiva para Carmen. Limpiaba la casa, cocinaba, acompañaba a la anciana a sus citas médicas. A cambio tenía un techo, comida y la libertad de ser ella misma. Con doña Carmen podía hablar de arte, de libros, de mis sueños. Ella no me juzgaba ni me decía que mis planes eran ridículos. Me escuchaba de verdad. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Y nosotros, ¿no pensaste en nosotros, en el dolor que nos causaste?

Tu madre no durmió en 3 años, perdió su trabajo. Salíamos a buscar fosas pensando que estabas muerta. Su voz se quebró en un soyozo que hizo temblar toda la sala. Valeria también lloraba ahora, lágrimas cayendo sobre su regazo. Lo siento, lo siento mucho. Al principio pensaba llamar después de unos días, pero cada día que pasaba era más difícil. Sabía que estarían furiosos, decepcionados y tenía miedo de que me obligaran a volver a vivir esa vida que me estaba ahogando.

Así que seguí posponiendo la llamada hasta que se volvió imposible. Patricia extendió una mano temblorosa y tocó el brazo de su hija. Yo también lo siento. Siento no haberte escuchado. Siento haber dejado que tu padre tomara todas las decisiones sin defender lo que tú querías. Siento haber sido tan ciega. Leticia, que había permanecido en silencio observando la escena, intervino con voz suave. Esta es una situación compleja. Legalmente, Valeria es ahora mayor de edad, así que no podemos obligarla a hacer nada.

Pero creo que todos se beneficiarían de terapia familiar, de reconstruir esta relación sobre bases más sanas. Valeria asintió. Quiero intentarlo. Quiero volver a tener una relación con ustedes, pero necesito que entiendan que ya no soy la misma niña que se fue. He cambiado, he aprendido a valorarme, a defender lo que quiero. Miró directamente a su padre. Papá, voy a estudiar bellas artes. Ya me inscribí en un curso de pintura aquí en Querétaro y estoy ahorrando para entrar a la universidad.

No voy a heredar la ferretería. Ese nunca fue mi sueño, fue el tuyo. Rodrigo cerró los ojos, nuevas lágrimas resbalando por su rostro. Hubo un largo silencio hasta que finalmente habló con voz ronca. Tienes razón. Traté de vivir a través de ti, de que cumplieras los sueños que yo no pude alcanzar. Pensé que eso era amor, pero solo era egoísmo. Levantó la vista hacia su hija. Estudia lo que quieras. Sé quien quiera ser. Solo no desaparezcas de nuevo, por favor.

La reunión terminó con un compromiso. Valeria accedió a mantener contacto regular con sus padres, a visitarlos eventualmente, pero por ahora seguiría viviendo en Querétaro con doña Carmen, quien se había convertido en su tutora emocional. Patricia y Rodrigo aceptaron estas condiciones, sabiendo que no tenían otra opción si querían recuperar, aunque fuera un pedazo de la relación con su hija. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Patricia viajaba a Querétaro cada dos semanas para ver a Valeria.

Al principio las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos, pero poco a poco comenzaron a conocerse de verdad, no como madre e hija que cumplían roles predefinidos, sino como dos mujeres con sueños, miedos y esperanzas propias. Rodrigo tardó más en aceptar la situación. Su orgullo herido y su sentimiento de culpa lo mantenían distante. Pero una tarde, después de que Patricia regresara de una visita contándole sobre una exposición de pinturas de Valeria en una galería pequeña, algo se quebró en su interior.

Tomó su camioneta y condujo a Querétaro sin avisar. Llegó a la casa de doña Carmen al anochecer. Valeria abrió la puerta y se sorprendió al verlo. Papá, ¿qué haces aquí? Rodrigo la miró con ojos enrojecidos. Vine a ver tu exposición. Tu mamá me contó y quiero ver tus pinturas. Quiero conocer quién eres realmente. Fueron juntos a la pequeña galería, un espacio acogedor con paredes blancas y luces tenues. Las pinturas de Valeria colgaban ordenadas. Obras que mostraban paisajes urbanos de San Miguel de Allende, retratos de mujeres con miradas melancólicas, abstracciones llenas de color y movimiento.

Rodrigo caminó lentamente frente a cada obra. estudiándolas en silencio. Algunas le arrancaron lágrimas. “Son hermosas”, murmuró finalmente. “Tienes un talento que nunca vi porque estaba demasiado ocupado tratando de que fueras quien yo quería que fueras.” se volvió hacia su hija, sus manos temblando. Perdóname. Perdóname por no haberte visto. Valeria se abrazó a él y ambos lloraron en medio de esa galería iluminada por las lámparas que alumbraban sus creaciones. Esa noche marcó un punto de inflexión. Rodrigo comenzó a asistir a terapia trabajando con un psicólogo para entender los patrones de control y rigidez que había heredado de su propia crianza.

Aprendió que amar no es controlar, que ser padre no significa diseñar la vida de los hijos, sino acompañarlos mientras descubren quiénes quieren ser. Patricia también hizo su propio trabajo interno. Se dio cuenta de que durante años había sido cómplice silenciosa de las decisiones de Rodrigo, que había renunciado a su propia voz para mantener la paz doméstica. Comenzó a recuperar partes de sí misma que había enterrado. Se inscribió en un taller de cerámica. retomó amistades que había descuidado.

Un año después del reencuentro, la familia Morales se reunió en San Miguel de Allende para una cena. Valeria había aceptado visitarlos regularmente, aunque seguía viviendo en Querétaro, donde estudiaba bellas artes con una becaomo. Doña Carmen también fue invitada, pues se había convertido en una parte importante de esta familia reconstruida. Durante la cena, sentados alrededor de la mesa donde antes reinaba el silencio tenso, conversaron con facilidad sobre sus vidas, sus proyectos, sus esperanzas. Valeria les contó sobre una exposición importante en la que participaría en la ciudad de México.

Rodrigo habló sobre cómo había contratado a un administrador para la ferretería, liberándose de la presión de mantener el negocio familiar a toda costa. Patricia mostró fotografías de sus piezas de cerámica, piezas irregulares y hermosas que reflejaban su propio proceso de transformación. No era una familia perfecta. Las heridas no habían sanado completamente y probablemente nunca lo harían del todo. Pero habían aprendido algo fundamental, que el amor verdadero requiere escuchar, soltar el control, aceptar que las personas que amamos son seres completos con deseos y necesidades propias, no extensiones de nosotros mismos.

Valeria nunca volvió a vivir permanentemente en San Miguel de Allende, pero mantenía contacto constante con sus padres, las llamadas telefónicas semanales, las visitas mensuales, los mensajes casuales compartiendo momentos del día a día. Todo eso tejió poco a poco una nueva relación basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta. Doña Carmen, quien había sido el ángel inesperado en esta historia, se convirtió en la abuela que Valeria nunca había tenido. Los morales la invitaron a pasar Navidades con ellos, creando nuevas tradiciones que incorporaban a esta mujer sabia, que había sabido darle a una joven desesperada exactamente lo que necesitaba, un espacio seguro, sin juicios ni condiciones.

La historia de Valeria se difundió en medios locales no como un escándalo, sino como un testimonio sobre los peligros de la crianza autoritaria, sobre la importancia de escuchar a los adolescentes, sobre cómo muchas veces los jóvenes desaparecen, no porque sean secuestrados, sino porque huyen de hogares donde no se sienten vistos ni valorados. Patricia comenzó a dar charlas en escuelas compartiendo su experiencia para ayudar a otros padres a evitar cometer los mismos errores. Hablaba con brutal honestidad sobre cómo casi pierde a su hija por no haberla escuchado, sobre cómo el control disfrazado de amor puede empujar a los hijos a huir.

Sus charlas eran dolorosas, pero necesarias, y muchos padres le agradecieron después, algunos con lágrimas, diciendo que sus palabras les habían abierto los ojos sobre sus propias relaciones familiares. Rodrigo también cambió su enfoque en la ferretería. Comenzó a contratar jóvenes de la comunidad dándoles espacio para aportar ideas, escuchando sus perspectivas. descubrió que cuando dejaba de ser un jefe autoritario y se convertía en un mentor que guiaba en lugar de imponer, el negocio florecía de maneras que nunca había imaginado.

3 años después del reencuentro, Valeria organizó su primera exposición individual en una galería importante de Guanajuato. La colección se titulaba espacios de respiración y exploraba el concepto del hogar, la identidad y la libertad. Una de las piezas centrales era un autorretrato de Valeria a los 17 años, mirando por una ventana hacia un horizonte que se extendía infinito. Sus padres estuvieron presentes en la inauguración, orgullosos y conmovidos. Durante el discurso de apertura, Valeria habló sobre su experiencia. Esta colección nace de un momento de mi vida en el que sentí que tenía que elegir entre ser yo misma y pertenecer a mi familia.

Elegí la primera opción de la forma más dolorosa posible, causando un sufrimiento inmenso a las personas que me amaban. Pero ese dolor también fue transformador. Nos obligó a todos a reconstruirnos. a aprender nuevas formas de amarnos que respetaran nuestra individualidad. Su voz se quebró ligeramente. Hoy puedo decir que tengo una familia, no perfecta, pero auténtica. Una familia que se cayó y se levantó, que se rompió y se cosió con hilos de comprensión y perdón. Y por eso esta exposición está dedicada a mis padres, Patricia y Rodrigo Morales, y a doña Carmen Vargas, quienes me enseñaron que el amor verdadero es aquel que te permite ser libre.

Los aplausos llenaron la galería. Patricia lloraba discretamente mientras Rodrigo le apretaba la mano. Doña Carmen, sentada en primera fila, sonreía con orgullo. Era el cierre de un capítulo doloroso y la apertura de uno nuevo, lleno de posibilidades. Los años siguientes trajeron más cambios y crecimiento. Valeria se graduó de la universidad con honores. Recibió reconocimientos por su trabajo artístico. Viajó a diferentes ciudades exponiendo su obra. Conoció a Andrés, un arquitecto sensible que compartía su pasión por el arte y la cultura.

Cuando decidieron casarse, la ceremonia fue en San Miguel de Allende, en el jardín de la casa de los Morales, con doña Carmen como madrina. La boda fue pequeña e íntima, llena de personas que habían sido parte de este viaje de sanación. Durante el bals, cuando Valeria bailó primero con Rodrigo y luego con su esposo, todos los presentes podían sentir la emoción palpable en el aire. No era solo la unión de dos personas, era la celebración de una familia que había sobrevivido a la tormenta y había emergido más fuerte.

Patricia, al ver a su hija bailar con ese vestido sencillo de encaje blanco, recordó aquel 14 de marzo cuando Valeria no regresó a casa. Recordó las noches de insomnio, las búsquedas en el campo, el dolor insoportable de no saber. Y aunque aquellos recuerdos todavía le causaban un dolor agudo en el pecho, también sentía gratitud. gratitud porque aquella crisis les había obligado a cambiar, a evolucionar, a convertirse en mejores personas. Después de la boda, Valeria y Andrés se establecieron en Querétaro, donde abrieron un taller de arte para jóvenes de comunidades marginadas.

El proyecto financiado en parte por una beca y en parte por las ventas del arte de Valeria, ofrecía clases gratuitas de pintura, escultura y fotografía. Era la forma de Valeria de devolver lo que había recibido, de ofrecer a otros jóvenes ese espacio de respiración que había salvado su vida. Rodrigo visitaba el taller cada mes, trayendo materiales que conseguía a precio de mayorista a través de sus contactos en la ferretería. Ver a su hija trabajar con esos adolescentes, escuchándolos con paciencia, animándolos a expresarse sin miedo, le recordaba constantemente las lecciones que había aprendido de la forma más dura.

En 2028, 6 años después del reencuentro, nació Camila, la hija de Valeria y Andrés. Patricia y Rodrigo se convirtieron en abuelos, un rol que asumieron con una mezcla de alegría y responsabilidad consciente. Habían hablado extensamente con Valeria sobre qué tipo de abuelos querían ser, prometiendo nunca imponer sus expectativas sobre la crianza de su nieta. Quiero que Camila crezca sabiendo que es amada incondicionalmente, les dijo Valeria cuando le mostraron a la recién nacida, quiero que sepa que puede ser quien quiera ser, que sus sueños importan, que su voz será escuchada.

Patricia tomó la mano de su hija, sus ojos brillando con lágrimas. Lo prometo, esta vez lo haremos bien. Doña Carmen, ya entrada en sus 80 años y con la salud delicada, seguía siendo una presencia constante en la vida de la familia. Valeria la visitaba semanalmente, llevándole a Camila para que conociera a su bisabuela adoptiva. En esas tardes, mientras doña Carmen mecía a la bebé en su regazo, contaba historias de su propia juventud, de las decisiones que había tomado, de los caminos no transitados.

“La vida es tan corta”, decía con voz débil pero firme, y la pasamos preocupándonos por cosas que no importan. Lo único que realmente importa es el amor, pero el amor verdadero el que libera, no el que aprisiona. Valeria escuchaba estas palabras sabiendo que había tenido la suerte de aprender esa lección a tiempo, de poder rectificar el curso antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Valeria Morales nunca apareció en los noticieros de la forma espectacular en que había aparecido durante su desaparición.

No hubo titulares sensacionalistas sobre el reencuentro ni entrevistas en programas de televisión. La familia prefirió mantener su proceso de sanación en privado, compartiendo su experiencia solo en contextos donde pudiera ayudar genuinamente a otros. Pero en San Miguel de Allende, entre los colectivos de madres buscadoras en los grupos de apoyo para familias de desaparecidos, la historia circulaba como un recordatorio de que no todos los finales son trágicos, de que a veces los desaparecidos reaparecen y de que cuando lo hacen el verdadero trabajo recién comienza.

Patricia continuó participando en el colectivo de madres buscadoras, aunque ahora su rol había cambiado. Ya no buscaba a su propia hija, pero acompañaba a otras madres en sus búsquedas. Les daba esperanza, les recordaba que incluso en los casos que parecían más desesperanzadores, podía haber un final diferente al que temían. Una tarde, mientras participaba en una búsqueda en el campo cerca de Celaya, Patricia conoció a Marta, una mujer cuyo hijo había desaparecido hacía dos años. Marta estaba al borde del colapso, su rostro marcado por el dolor y la falta de sueño.

Patricia se sentó junto a ella durante el descanso y compartió su historia. Mi hija estuvo desaparecida tres años, comenzó y cuando la encontramos descubrí que lo que yo había considerado amor y protección ella lo había vivido como una prisión. Marta la miró con ojos húmedos. ¿Cómo lo superaron? Patricia sonrió con tristeza. No lo superamos. Aprendimos a vivir con ello, a reconstruirnos. Y te diré algo, la hija que recuperé no es la misma que perdí. Es alguien nuevo, alguien a quien tuve que aprender a conocer sin expectativas ni exigencias.

Esas conversaciones en el campo, bajo el sol implacable de Guanajuato, mientras cababan buscando fosas, se convirtieron en un ministerio no oficial para Patricia. Ayudaba a otras madres no solo a buscar a sus hijos desaparecidos, sino a prepararse emocionalmente para lo que vendría después, fuera cual fuera el desenlace. Rodrigo, por su parte, comenzó a dar charlas en secundarias y preparatorias sobre paternidad y masculinidad. hablaba sobre cómo la rigidez tradicional del rol paterno podía dañar a los hijos, sobre la importancia de la vulnerabilidad emocional, sobre aprender a escuchar en lugar de solo dirigir.

Sus charlas eran brutalmente honestas y muchos adolescentes se acercaban después para agradecerle, diciendo que ojalá sus propios padres pudieran escuchar esas palabras. En una de esas charlas, un joven de 17 años se acercó a Rodrigo con lágrimas en los ojos. Estaba pensando en irme, confesó, en desaparecer como hizo su hija. Mis padres no me escuchan. No les importa lo que yo quiero. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. le dio al joven su número de teléfono. “Antes de que hagas algo, llámame.

Hablemos y si quieres podemos hablar con tus padres juntos.” Durante los meses siguientes, Rodrigo se convirtió en mediador informal entre varios jóvenes y sus familias. organizaba reuniones donde facilitaba conversaciones difíciles, donde ayudaba a los padres a escuchar realmente a sus hijos y a los hijos a expresar sus necesidades sin atacar. No todas las mediaciones eran exitosas, pero muchas familias lograban encontrar un punto de entendimiento gracias a su intervención. Este trabajo no remunerado se convirtió en la pasión de Rodrigo.

Eventualmente, con la ayuda de un colectivo local, estableció un pequeño centro de mediación familiar en San Miguel de Allende, ofreciendo servicios gratuitos a familias en crisis. Valeria diseñó el logotipo del centro, un puente sobre un abismo, simbolizando la conexión que el centro buscaba reconstruir. En 2030, 10 años después de aquel 14 de marzo que cambió todo, la familia Morales organizó una reunión especial. Se juntaron en la casa de Valeria y Andrés en Querétaro, Patricia, Rodrigo, doña Carmen, quien a pesar de su edad avanzada insistió en asistir y pequeña Camila, ahora de 2 años corriendo por la casa con energía inagotable.

Durante la cena, Valeria levantó su copa. Hace 10 años tomé la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Lastimé a las personas que más amaba porque sentía que no tenía otra opción. Pero de ese dolor nació algo hermoso, una familia verdadera construida no sobre expectativas y control, sino sobre amor, respeto y libertad. Miró a sus padres con ternura. Gracias por haber tenido el valor de cambiar, de enfrentar sus propios errores, de reconstruir desde cero. Rodrigo también levantó su copa, su voz temblando ligeramente.

Hace 10 años perdí a mi hija porque estaba tan empeñado en moldearla a mi imagen que no vi quién era realmente. Cuando la recuperé, tuve que aprender a ser padre de nuevo, de una forma que mi propio padre nunca me enseñó. Y aunque el camino fue doloroso, hoy puedo decir que gané no solo una hija, sino una maestra que me mostró lo que realmente significa amar. Patricia, secándose las lágrimas, añadió, “Y yo aprendí que guardar silencio para mantener la paz no es amor, es cobardía.

Aprendí que defender a nuestros hijos significa defender sus derechos a ser ellos mismos, incluso cuando eso contradice nuestros planes. Miró a Camila, que jugaba con sus bloques en la alfombra. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo bien desde el principio. Doña Carmen, con voz débil pero clara, cerró el brindis. Ustedes me dieron una familia cuando pensé que estaría sola hasta el final de mis días. Valeria llegó a mi vida cuando más la necesitaba y a través de ella todos ustedes llegaron también.

Esta familia rota que se reconstruyó es prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender, para amar mejor. Chocaron sus copas y brindaron, no por el pasado doloroso, sino por el futuro que habían construido juntos. Camila, ajena a la profundidad emocional del momento, gritó chin chín, haciendo reír a todos. Era un momento perfecto en su imperfección, un momento que encapsulaba todo lo que habían aprendido, que el amor real es complicado, requiere trabajo constante, humildad para reconocer errores y valentía para cambiar.

Esa noche, después de que Camila se durmiera, Valeria y sus padres se sentaron en el patio bajo las estrellas. hacía fresco y Patricia se envolvió en un rebozo. Estuvieron en silencio durante un rato, un silencio cómodo, muy diferente a los silencios tensos de años atrás. “¿Alguna vez te arrepientes?”, preguntó Rodrigo de repente. De haberte ido. Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento del dolor que causé, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión que necesitaba tomar para sobrevivir emocionalmente.

Si no me hubiera ido, si hubiera seguido tragándome mis sentimientos, creo que eventualmente me habría destruido de otras formas. A lo mejor con depresión, con adicciones, quién sabe. Patricia asintió comprensivamente. Leo mucho sobre salud mental ahora y entiendo que a veces los jóvenes que desaparecen están huyendo no de familias abusivas en el sentido tradicional, sino de ambientes emocionalmente asfixiantes donde no se sienten vistos. Es más común de lo que pensamos. Exacto, confirmó Valeria. Y por eso el trabajo que están haciendo ahora es tan importante.

¿Cuántas desapariciones se podrían prevenir si las familias aprendieran a comunicarse realmente? Si los padres aprendieran a soltar el control, si los hijos se sintieran seguros expresando sus necesidades. Rodrigo miró al cielo estrellado. A veces pienso en todos esos años que perdimos, en que Camila podría haber conocido a su madre desde que nació, en todas las Navidades, cumpleaños, momentos cotidianos que se fueron para siempre. Su voz se quebró y me duele, siempre me dolerá. Valeria tomó la mano de su padre.

A mí también me duele, pero también creo que si no hubiera pasado, si yo hubiera seguido en casa infeliz obediente, eventualmente la relación se habría roto de formas peores. Al menos así, aunque fue devastador, tuvimos la oportunidad de reconstruir sobre bases reales. Patricia se unió al abrazo familiar. Tienes razón. Y ahora tenemos a Camila y podemos asegurarnos de que ella crezca en un hogar donde su voz importa, donde puede ser ella misma sin miedo. Esa es nuestra segunda oportunidad, nuestro regalo de todo este dolor.

Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Camila creció en un hogar lleno de amor, pero también de respeto por su individualidad. Desde pequeña sus opiniones eran tomadas en cuenta en decisiones apropiadas para su edad. Si no quería comer algo, se le ofrecían alternativas. Si prefería jugar con camiones en lugar de muñecas, nadie la cuestionaba. Era un estilo de crianza radicalmente diferente al que Valeria había experimentado, y los resultados eran evidentes en la confianza y seguridad que la niña mostraba.

Doña Carmen falleció pacíficamente en su sueño en 2031 a los 85 años. Toda la familia Morales asistió al funeral llorando a la mujer que había sido el catalizador inesperado de su transformación. Valeria leyó un emotivo discurso recordando como una extraña en un autobús le había salvado la vida con un simple acto de compasión. Doña Carmen me enseñó que la familia no es solo sangre”, dijo Valeria con voz quebrada. Es elección, es respeto, es dar espacio para que otros respiren.

Ella me dio ese espacio cuando más lo necesitaba, sin pedir nada a cambio, simplemente porque vio a una joven que necesitaba ayuda y decidió tenderle la mano. Después del funeral, los morales establecieron un fondo en memoria de doña Carmen para becas de arte destinadas a jóvenes de familias de bajos recursos. Era una forma de honrar su legado, de continuar su obra de compasión y apoyo. El Centro de Mediación Familiar de Rodrigo continuó creciendo. Para 2032 habían ayudado a más de 200 familias a navegar conflictos que amenazaban con destruir sus vínculos.

Algunos casos eran similares al de los morales, padres controladores e hijos que se sentían sofocados. Otros involucraban diferentes dinámicas, pero todos compartían la necesidad de aprender a comunicarse con honestidad y respeto. Valeria ocasionalmente daba talleres en el centro usando el arte como herramienta terapéutica para que padres e hijos se expresaran de formas no verbales. Pintaban juntos, creaban colages de sus emociones, construían esculturas. que representaban su relación ideal. Era sorprendente cuánto podía revelarse a través del arte que nunca surgía en conversaciones directas.

Patricia se convirtió en una figura respetada dentro del movimiento de madres buscadoras, no solo por su incansable trabajo en las búsquedas de campo, sino por su perspectiva única como alguien que había recuperado a su hija desaparecida. escribió un libro titulado Después del reencuentro, donde exploraba los desafíos emocionales y prácticos de reconstruir una relación familiar después de una desaparición. El libro tuvo un impacto inesperado. Familias de toda México escribieron a Patricia compartiendo sus propias historias, agradeciendo por finalmente ver representada la complejidad de sus situaciones.

No todas las desapariciones terminaban en tragedias y no todos los reencuentros eran alegres. Había matices, había dolor mezclado con alivio, había culpa y resentimiento que coexistían con el amor. En 2035, 14 años después de aquella tarde, cuando Valeria no regresó a casa, la familia Morales participó en un documental sobre desapariciones y reencuentros en México. El documental exploraba diferentes tipos de casos, secuestros, trata de personas, pero también jóvenes que habían huido voluntariamente de situaciones insostenibles. Durante la filmación, el director les pidió que regresaran a la casa de San Miguel de Allende, a la habitación de Valeria, que Patricia había mantenido intacta durante los 3 años de búsqueda.

Entrar allí después de tanto tiempo fue emotivo para todos. Valeria recorrió el espacio con la mirada, tocando sus viejos libros, sus pinturas juveniles. Esta habitación era mi cárcel y mi refugio al mismo tiempo”, explicó frente a la cámara. Aquí soñaba con libertad mientras me sentía atrapada por expectativas que no había elegido. Miró a sus padres que estaban en el marco de la puerta, pero también hay buenos recuerdos aquí. Mi mamá leyéndome cuentos antes de dormir, mi papá enseñándome a arreglar cosas que se rompían.

Era complicado, como lo son casi todas las familias. El documental se estrenó en festivales de cine y luego se transmitió en una plataforma de streaming alcanzando una audiencia amplia. generó conversaciones importantes sobre crianza, salud mental juvenil y la necesidad de que los padres evolucionen en sus métodos educativos para adaptarse a una realidad donde los jóvenes tienen más información y más conciencia de sus derechos emocionales. Miles de familias vieron el documental y iniciaron conversaciones difíciles que habían estado posponiendo.

Algunos padres reconocieron por primera vez que sus estilos de crianza estaban dañando a sus hijos. Algunos jóvenes encontraron el valor de expresar sus necesidades en lugar de guardarlas hasta que explotaran. No era una solución mágica, pero era un inicio. Valeria, ahora en sus 30 se había convertido en una artista reconocida internacionalmente. Sus obras se exhibían en galerías de México, Estados Unidos y Europa, pero nunca perdió su conexión con su comunidad, continuando el taller de arte para jóvenes y manteniéndose accesible para quienes necesitaban su guía o simplemente su historia como recordatorio de que los finales no están escritos en piedra.

Camila creció en este ambiente de apertura y comunicación. A los 7 años, cuando expresó interés en la música, sus padres le compraron un violín y le buscaron un maestro. Cuando a los nueve decidió que prefería el fútbol, vendieron el violín sin drama y la inscribieron en un equipo. Cuando a los 11 anunció que no creía en Dios y no quería hacer su primera comunión, Valeria y Andrés respetaron su decisión. A pesar de la presión de familiares más tradicionales, Patricia y Rodrigo observaban esta crianza con admiración y a veces con envidia sana, deseando haber tenido la sabiduría de criar así a Valeria.

Pero también reconocían que su propia transformación había sido posible solo a través del dolor, que a veces las lecciones más importantes vienen envueltas en tragedia. En 2040, 20 años después de la desaparición, la familia organizó una pequeña ceremonia privada en el jardín de la casa de Valeria. plantaron un árbol de jacaranda, el árbol favorito de doña Carmen en su memoria. Camila, ahora de 12 años leyó un poema que había escrito sobre la familia, la pérdida y la reconstrucción.

“Mi mamá me cuenta que una vez estuvo perdida”, comenzó Camila con voz clara. No en el bosque ni en la ciudad, sino en su propio corazón. me cuenta que tuvo que irse para encontrarse, que tuvo que romper para sanar y yo agradezco ese dolor que nunca viví porque me dio la familia que tengo ahora, una familia que me escucha, que me ve, que me ama no por quien quieren que sea, sino por quien soy. Los adultos lloraban mientras Camila terminaba su poema.

Era la confirmación de que todo el dolor, toda la pérdida, toda la lucha había valido la pena. Habían roto el ciclo. La próxima generación crecería sabiendo que su voz importaba, que sus sueños eran válidos, que no tenían que desaparecer para ser libres. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Querétaro, Valeria se sentó sola en su estudio frente a un lienzo en blanco. Tenía una nueva serie en mente, una exploración sobre el concepto de hogar. mojó el pincel en pintura azul profundo y comenzó a trazar líneas que eventualmente formarían una puerta entreabierta, luz filtrándose desde el otro lado.

Pensó en aquella tarde de marzo hace 20 años cuando tomó un autobús sin saber realmente hacia dónde iba. Pensó en doña Carmen y su bondad inesperada. Pensó en sus padres y el largo camino de sanación que habían recorrido juntos. Pensó en Andrés y Camila, en la familia que había construido sobre los escombros de la que había dejado atrás. No se arrepentía. A pesar del dolor, a pesar de las cicatrices emocionales que nunca desaparecerían completamente, no se arrepentía, porque aquel acto de desaparición, por doloroso que fue, había sido también un acto de supervivencia.

y la vida que había construido después, la persona en la que se había convertido, las relaciones que había forjado, todo eso era el testimonio de que a veces destruir es necesario para crear algo nuevo y más auténtico. Continuó pintando mientras la noche avanzaba cada pincelada una palabra en la historia que seguía escribiendo con su vida. una historia que ya no trataba sobre desaparecer, sino sobre encontrarse, no sobre huir, sino sobre reclamar el espacio para existir plenamente. Ok.