Una mañana de noviembre de 2009, en un tranquilo barrio residencial de Alcalá de Enares, Madrid, una mujer de 34 años salió de su casa para ir a trabajar y nunca más regresó. Durante 7 años, su familia la buscó desesperadamente por toda España. La policía siguió cada pista, interrogó a decenas de personas, revisó cámaras de seguridad, pero todo parecía llevar a un callejón sin salida. hasta que en 2016 una vecina que vivía a apenas tres casas de distancia hizo una confesión que heló la sangre de los investigadores.

Durante todos esos años, durante más de 2,500 noches, ella había escuchado a alguien llorar en la casa contigua. Llantos que resonaban en la oscuridad, súplicas ahogadas que atravesaban las paredes, el sonido inconfundible de alguien que pedía ayuda y que nadie más parecía escuchar. ¿Cómo es posible que una persona desaparezca sin dejar rastro y esté a menos de 100 met de su propia casa durante 7 años? ¿Qué tipo de pesadilla vivió durante todo ese tiempo? Y la pregunta que más perturba, ¿quién fue capaz de mantener a alguien cautivo durante tanto tiempo sin que nadie más lo descubriera?

Alcalá de Enares, situada a apenas 35 km al este de Madrid, es una ciudad con más de 200,000 habitantes, conocida por ser la cuna de Miguel de Cervantes y por su prestigiosa universidad.

En 2009, la ciudad vivía el contraste entre su rico patrimonio histórico y el desarrollo de nuevas zonas residenciales que habían surgido durante los años del boom inmobiliario. El barrio de la Garena, construido principalmente en los años 90, era uno de esos desarrollos modernos. edificios de ladrillo visto de cuatro y cinco plantas, calles amplias con árboles jóvenes, pequeños parques infantiles y una mezcla de familias jóvenes, parejas de mediana edad y algunos jubilados. En la calle Saucedilla, una vía tranquila donde los niños aún jugaban en la calle los fines de semana, vivía Claudia Romero, una mujer de 34 años que trabajaba como administrativa en una gestoría del centro de Alcalá.

Claudia era lo que cualquiera describiría como una persona discreta, incluso invisible. No era el tipo de mujer que llama la atención. Estatura media, complexión delgada, cabello castaño que solía llevar recogido en una coleta baja, gafas de pasta oscura que usaba desde la adolescencia. Vestía siempre de forma sobria, con pantalones oscuros y blusas de colores neutros, como si intentara pasar desapercibida en cada lugar donde estuviera. Vivía sola en un piso de dos dormitorios, en el segundo piso del número 17 de la calle Saucedilla, un apartamento que había heredado de su tía materna 5 años atrás.

Era un piso modesto pero cuidado, suelos de grés imitación madera. Paredes pintadas en tonos beige, muebles funcionales comprados en tiendas de la zona. Desde sus ventanas se veía el pequeño parque del barrio y más allá la silueta de otros edificios similares. En las noches de invierno, cuando el frío obligaba a cerrar las ventanas, el silencio en ese rincón de la Garena era casi absoluto, roto apenas por el ocasional ladrido de algún perro o el motor de un coche que regresaba tarde.

La familia de Claudia era pequeña y fragmentada, como tantas otras en la España de principios del siglo XXI. Su padre, Fernando Romero, había muerto de un infarto en 2004, cuando tenía apenas 61 años. Su madre, Amparo, vivía en un pequeño pueblo de Guadalajara llamado Brighuega, a unos 70 km de Alcalá, en una casa rural donde se había mudado después de enviudar, buscando la tranquilidad del campo y la cercanía de sus dos hermanas. Claudia tenía un hermano mayor, Javier, que vivía en Valencia con su esposa y dos hijos.

La relación entre los hermanos era cordial, pero distante. Se veían en Navidad, en algún cumpleaños importante, pero pocas veces más al año. Javier trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y su vida estaba completamente centrada en Valencia, una ciudad que consideraba infinitamente más atractiva que Madrid. Claudia visitaba a su madre aproximadamente una vez al mes, generalmente los domingos. Cogía el autobús interbano en la estación de Alcalá y viajaba hora y media hasta Brighuega, donde pasaba el día ayudando a Amparo con las tareas de la casa, comiendo juntas el cocido madrileño o el cordero asado que su madre preparaba y regresaba en el último autobús de la tarde.

Amparo, que tenía 67 años en 2009, era una mujer de carácter fuerte, criada en el mundo rural de los años 40 y 50, con las ideas claras sobre cómo debían ser las cosas. Nunca había entendido por qué su hija seguía soltera a los 34 años, por qué no había conocido a un hombre decente que la cuidara, por qué se conformaba con ese trabajo mediocre en una gestoría cuando podría haber estudiado algo mejor. En la gestoría Fernández y Asociados, ubicada en la calle Libreros del casco histórico de Alcalá, Claudia llevaba 9 años trabajando.

Su función era principalmente administrativa. Atendía el teléfono, preparaba documentación para presentar en Hacienda y la Seguridad Social, archivaba expedientes, gestionaba citas. Era eficiente, puntual, silenciosa. Sus compañeros la describían como formal, irresponsable. Pero ninguno podía decir que la conociera realmente. No participaba en las comidas de Navidad de la empresa. No se quedaba a tomar cervezas los viernes después del trabajo. No compartía detalles de su vida personal. Cuando le preguntaban por su fin de semana, respondía con vaguedades. Tranquilo.

Nada especial. Las cosas de siempre. La rutina de Claudia era mecánica y predecible. Se levantaba cada mañana a las 7, se duchaba, desayunaba café con tostadas mientras escuchaba las noticias en la radio y salía de casa a las 8:15 para caminar los 15 minutos que la separaban de la parada del autobús. Cogía el bus urbano que la llevaba al centro. Llegaba a la gestoría a las 8:30. Trabajaba hasta las 2. Tenía una hora para comer, generalmente un bocadillo que traía de casa y comía en un banco de la plaza de Cervantes si hacía buen tiempo o en la pequeña sala de descanso de la oficina si llovía.

Trabajaba hasta las 6 de la tarde y regresaba a casa siguiendo exactamente el mismo Kino inverso. Llegaba a su apartamento alrededor de las 6:30, preparaba algo simple para cenar. veía un rato la televisión y se acostaba a las 11. Los fines de semana eran igualmente rutinarios. Los sábados hacía la compra en un supermercado de la zona, limpiaba el apartamento, lavaba la ropa. De vez en cuando iba al centro comercial La de esa, no tanto para comprar como para caminar entre las tiendas, para sentirse parte de algo más grande que su pequeño círculo.

Los domingos alternaba entre visitar a su madre en Briguega o quedarse en casa leyendo novelas románticas que compraba en el mercadillo del paseo de la estación. o que cogía prestadas de la biblioteca municipal. Pero había algo en la vida de Claudia que ella mantenía completamente oculto, algo que nunca compartía con nadie, ni siquiera con su madre o su hermano. Desde hacía aproximadamente año y medio, desde la primavera de 2008, Claudia había comenzado a chatear por internet. No era algo que hubiera planeado, simplemente un día navegando sin rumbo en su ordenador después de cenar, había entrado

en un foro sobre jardinería, uno de los pocos hobbies que había intentado cultivar, aunque con escaso éxito, y desde allí había descubierto salas de chat, foros de conversación, lugares virtuales donde podía hablar con desconocidos, sin el peso de su timidez, sin que nadie la juzgara por su aspecto o su voz suave que apenas se escuchaba. Al principio fueron conversaciones banales, intercambios sobre plantas y flores con otras personas que compartían ese interés. Pero gradualmente Claudia fue explorando otros espacios digitales.

Descubrió que en el anonimato de internet podía ser diferente. Podía conversar con una fluidez que nunca había tenido cara a cara. empezó a participar en foros sobre libros, sobre cine, sobre viajes a lugares que nunca había visitado, pero que soñaba con conocer. Y fue en uno de esos foros, un espacio dedicado a la literatura, donde en agosto de 2008 conoció a alguien que se hacía llamar Alberto M. Alberto decía tener 42 años, ser divorciado, trabajar como técnico informático freelance y vivir también en la Comunidad de Madrid, aunque no especificaba exactamente dónde.

Compartía con Claudia el gusto por la lectura, especialmente por la novela histórica. Sus conversaciones comenzaron siendo sobre libros Isabel Allende, Ken Flet, Arturo Pérez Reverte, pero rápidamente derivaron hacia temas más personales. Alberto parecía genuinamente interesado en la vida de Claudia. Le hacía preguntas sobre su trabajo, su familia, sus sueños y, lo más importante, la escuchaba, o al menos eso parecía. Respondía a sus mensajes con rapidez. recordaba detalles que ella había mencionado días atrás. La hacía sentir vista de una manera que nunca había experimentado.

Durante meses, Claudia y Alberto mantuvieron una correspondencia casi diaria. Claudia llegaba del trabajo, cenaba rápidamente y se sentaba frente al ordenador en el pequeño escritorio de su segundo dormitorio, que había convertido en una especie de despacho improvisado. Allí, con la luz del flexo iluminando el teclado y la ventana abierta, dejando entrar el aire fresco de las noches de Madrid, Claudia escribía mensajes a Alberto. Le contaba cosas que nunca había contado a nadie. Lo sola que se sentía a veces, lo difícil que le resultaba conectar con la gente, cómo había renunciado hacía tiempo a la idea de encontrar pareja, porque le parecía un objetivo inalcanzable para alguien como ella.

Alberto, por su parte, también se abría. Hablaba de su divorcio, de cómo su exmujer de otro hombre, de lo difícil que era comenzar de nuevo en la cuarentena. Decía que Claudia le parecía una persona especial, genuina, diferente a todas las mujeres superficiales que había conocido. Le decía que su timidez no era un defecto, sino una cualidad, que la hacía auténtica en un mundo lleno de falsedad. Claudia, que nunca había recibido ese tipo de atención, comenzó a sentir algo que no sabía si podía llamar amor, pero que ciertamente era una forma de conexión que la llenaba de una manera que nada más en su vida lo hacía.

En octubre de 2009, después de más de un año de conversaciones, Alberto sugirió que quizás había llegado el momento de conocerse en persona. Claudia sintió una mezcla de emoción y terror. Por un lado, anhelaba ponerle cara a esa voz digital que había llegado a significar tanto para ella. Por otro lado, tenía miedo de que la realidad destruyera la magia que habían construido en el espacio seguro de internet. Y si él se decepcionaba al verla, ¿y si ella no era lo que él esperaba?

¿Y si todo había sido solo fantasía? Y el encuentro real arruinaba todo. Pero Alberto insistió con delicadeza. Le dijo que entendía sus miedos porque él los compartía, pero que sentía que su conexión era demasiado real para mantenerla solo en el mundo virtual. propuso un encuentro discreto sin presiones, un café en un lugar público, una conversación tranquila y si cualquiera de los dos se sentía incómodo, no habría ningún compromiso de continuar. Claudia, después de darle vueltas durante varios días, finalmente aceptó.

Acordaron verse el sábado 7 de noviembre de 2009 a las 5 de la tarde en una cafetería del centro comercial La de Esa. Alberto le dijo que llevaría una chaqueta de cuero marrón y un ejemplar del libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Safón para que pudiera reconocerlo fácilmente. Claudia le describió cómo se vería ella, aunque bromeó diciendo que probablemente sería la mujer más nerviosa de toda la cafetería. Durante los días previos al encuentro, Claudia experimentó una montaña rusa emocional.

En el trabajo, sus compañeros notaron que estaba más distraída de lo habitual, cometiendo pequeños errores que no eran típicos en ella. En casa se probaba diferentes conjuntos de ropa intentando encontrar algo que la hiciera sentir segura, pero sin parecer que se había esforzado demasiado. Cambió tres veces la hora de su cita con la peluquería para el viernes, finalmente decidiendo ir a las 5 de la tarde, de modo que su cabello se viera bien, pero no obviamente recién cortado.

No le contó a nadie sobre la cita, ni a su madre ni a sus compañeros de trabajo. Era su secreto, su pequeño acto de rebeldía contra la vida predecible que había llevado durante tanto tiempo. El viernes 6 de noviembre de 2009 amaneció nublado en Alcalá de Enares. La previsión meteorológica anunciaba temperaturas máximas de 14 ºC y posibilidad de lluvia por la tarde. Claudia se levantó a las 7 en punto, como siempre, con la alarma de su viejo despertador digital que tenía desde hacía más de 10 años.

Se duchó rápidamente. El agua caliente tardaba en llegar y la primera parte de la ducha siempre era incómodamente fría. Se vistió con un pantalón gris oscuro y una blusa azul marino y preparó su café mientras escuchaba el programa matinal de Radio Nacional. En la gestoría ese viernes fue relativamente tranquilo. Era principio de mes. Todavía no había llegado el aluvión de trabajo, que siempre traía la segunda quincena con los cierres trimestrales y las declaraciones fiscales. Claudia procesó algunos documentos, atendió varias llamadas, actualizó expedientes en el sistema informático.

Durante la hora de la comida se quedó en la oficina comiendo su bocadillo habitual de jamón york y queso mientras navegaba distraídamente por internet en el ordenador de la recepción. Visitó el foro donde solía chatear con Alberto, pero él no estaba conectado. Le envió un mensaje privado confirmando que seguían en pie para el día siguiente y él respondió casi inmediatamente con un escueto. Por supuesto, estoy deseando conocerte. A las 3 de la tarde, Mercedes, una de las gestoras senior de la oficina, una mujer de cin y tantos años con el pelo teñido de rubio y una permanente que olía intensamente a Laca, se acercó al escritorio de Claudia.

“Oye, Claudia”, dijo Mercedes con su habitual tono directo. “Mañana sábado vamos a hacer una comida con varios clientes importantes en un restaurante. Es una cosa informal, pero don Fernández quiere que estemos varios de la oficina. ¿Te apuntas? Nos vendría bien tu ayuda para organizar un poco el tema. Claudia sintió un nudo en el estómago. Cualquier otro sábado habría aceptado sin pensarlo dos veces, feliz de sentirse incluida en los planes sociales de la empresa por una vez. Pero ese sábado no.

Ese sábado tenía la cita más importante de su vida. “Lo siento Mercedes”, respondió Claudia con voz suave. Pero ya tengo un compromiso mañana que no puedo cancelar. Es algo personal, una cosa familiar. Mercedes levantó una ceja claramente sorprendida. Claudia nunca rechazaba nada, nunca tenía planes, nunca anteponía su vida personal al trabajo. ¿Algo familiar? ¿Todo bien?, preguntó Mercedes con más curiosidad que preocupación genuina. Sí, sí, todo bien. Solo tengo que ir a ver a mi madre, ya sabes, las cosas de siempre.

Mercedes asintió sin mucho interés y se alejó para seguir con sus tareas. Claudia sintió una pequeña punzada de culpa por mentir, pero también una extraña sensación de poder. Por primera vez en mucho tiempo había antepuesto algo que ella quería, algo que era solo para ella, al trabajo y a las expectativas de los demás. A las 5:15, Claudia salió de la gestoría y caminó las tres manzanas que la separaban de la peluquería estilo Ancorte, un pequeño local en la calle mayor con las paredes decoradas con pósters de modelos de los años 90.

La peluquera Sonia, una mujer corpulenta de unos 40 años con las uñas pintadas de rojo intenso y un acento andaluz marcado, la saludó efusivamente. Claudia, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué te hacemos lo de siempre? Bueno, en realidad Claudia dudó un momento. Me gustaría que me cortaras un poco más, no mucho, pero que se note. Y quizás podrías hacerme un peinado diferente, algo más, no sé. más arreglado. Sonia sonrió con complicidad. En sus 20 años como peluquera, había aprendido a leer a sus clientas.

Ese tipo de petición, esa mezcla de nerviosismo y esperanza, solo significaba una cosa. ¿Hay algún evento especial?, preguntó mientras guiaba a Claudia al lavacabezas. Solo una reunión con unas amigas, mintió Claudia, sintiendo como el calor le subía a las mejillas. Durante la siguiente hora, mientras Sonia le cortaba el pelo y le aplicaba un secado con volumen que Claudia nunca se había hecho antes, hablaron de cosas triviales. El tiempo, las noticias del día, los planes para las Navidades que ya se acercaban.

Cuando Sonia terminó y giró el sillón para que Claudia se viera en el espejo, esta casi no se reconoció. Su cabello, normalmente liso y sin vida, tenía ahora movimiento y brillo. El corte, apenas unos centímetros más corto, pero con capas que enmarcaban su rostro, la hacía parecer diferente, más joven tal vez, o simplemente más presente. “Estás guapísima”, dijo Sonia con satisfacción profesional. “Esa amiga tuya no te va a reconocer.” Claudia pagó, añadió una propina más generosa de lo habitual y salió de la peluquería con una sensación de ligereza.

caminó hacia la parada del autobús, sintiendo las miradas de la gente de una manera diferente. Probablemente nadie la estaba mirando realmente, pero ella se sentía visible y eso era suficiente. El autobús de regreso a la Garena venía lleno, como siempre a esa hora del viernes, con gente que regresaba del trabajo cargada con bolsas de compras del fin de semana. Claudia tuvo que ir de pie, agarrada a la barra mientras el bus avanzaba con el tráfico denso de las 6 de la tarde por la avenida de Madrid.

miró su reflejo en la ventanilla oscurecida por el atardecer prematuro del noviembre y por un momento se permitió imaginar cómo sería el día siguiente. La conversación fluida, la risa fácil, la posibilidad de que alguien la mirara y pensara que era interesante, que valía la pena conocerla. Llegó a su edificio a las 6:45. El portal, con sus baldosas de color crema y el buzón oxidado que nunca habían reparado, olía vagamente a detergente y a humedad. Subió las escaleras hasta el segundo piso, abrió la puerta de su apartamento y se encontró con el silencio familiar de su hogar.

Dejó el bolso en el perchero de la entrada, se quitó los zapatos y fue directamente a la cocina a prepararse una cena ligera. No tenía mucha hambre. Los nervios por la cita del día siguiente le cerraban el estómago, pero sabía que debía comer algo. Mientras calentaba una sopa de sobre en el microondas, encendió la televisión del salón. Las noticias de Telemadrid hablaban de la crisis económica que azotaba España, del desempleo que había superado los 4 millones de personas, de las dificultades del gobierno de Zapatero.

Claudia escuchaba a medias, su mente ya estaba en el sábado, repasando una y otra vez lo que diría, cómo se presentaría, qué haría si la conversación se estancaba en silencios incómodos. Después de cenar, se sentó frente al ordenador. Alberto estaba conectado y comenzaron a chatear. Él le preguntó cómo había ido su día. Ella le contó sobre el corte de pelo sin mencionar que lo había hecho pensando en él. Hablaron sobre el lugar de encuentro. Confirmaron la hora una vez más.

Alberto le dijo que estaba un poco nervioso, pero muy emocionado. Claudia admitió que ella también estaba nerviosa, más de lo que había estado en mucho tiempo. La conversación fue breve. Ambos parecían estar guardando energía emocional para el encuentro del día siguiente. A las 11 de la noche, Claudia se preparó para acostarse. Se lavó los dientes, se puso el pijama, programó el despertador para las 9 de la mañana. En sábado se permitía dormir dos horas más y se metió en la cama.

Pero el sueño no llegaba. Se giró de un lado a otro, incómoda, su mente dando vueltas sin parar. ¿Qué se pondría? Había pensado en un vestido, pero quizás era demasiado formal. Unos vaqueros y una blusa bonita, tal vez. Pero, ¿cuál blusa? la verde que le había regalado su madre en su último cumpleaños y que nunca se había puesto, la azul que resaltaba sus ojos, pero que le parecía un poco anticuada. Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, el agotamiento pudo más que la ansiedad y Claudia se quedó dormida.

El sábado 7 de noviembre, Claudia despertó antes de que sonara el despertador. Eran las 8:20 de la mañana y a pesar de haber dormido poco, se sentía extrañamente despierta, llena de una energía nerviosa. Se levantó, fue al baño, se miró en el espejo. Su nuevo corte de pelo seguía viéndose bien, aunque necesitaría lavarlo y secarlo de nuevo para que recuperara el volumen que Sonia le había dado el día anterior, se duchó con más cuidado de lo habitual, usando el gel de ducha con aroma a vainilla, que había comprado meses atrás y que guardaba para ocasiones especiales.

Después se envolvió en la toalla y fue a su habitación para enfrentarse al dilema de qué ponerse. Abrió el armario y contempló su limitada colección de ropa. La mayoría eran prendas prácticas y sin gracia, compradas por necesidad más que por gusto. Finalmente optó por unos pantalones vaqueros oscuros que le quedaban bien y una blusa de color crema con un discreto estampado de flores pequeñas que había comprado en las rebajas del Corte Inglés hacía unos meses y que solo se había puesto una vez.

dedicó más tiempo del habitual a maquillarse. No era muy hábil con el maquillaje. Nunca lo había sido. Nunca nadie le había enseñado realmente, pero hizo lo que pudo. Una base ligera, un toque de rubor, rímel en las pestañas, un brillo labial suave. Cuando terminó y se miró en el espejo, se sintió satisfecha. No se veía espectacular, pero se veía bien. Se veía como una versión mejorada de sí misma y eso era suficiente. Eran apenas las 10 de la mañana.

Todavía faltaban 7 horas para la cita. El tiempo se extendía frente a ella como un desierto infinito. Intentó desayunar, pero apenas pudo tragar dos bocados de tostada. Encendió la televisión. Cambió de canal varias veces sin encontrar nada que captara su atención. Consideró salir a dar un paseo, pero tenía miedo de arruinar su peinado o su ropa, de encontrarse con algún vecino que hiciera preguntas. Así que se quedó en casa moviéndose de habitación en habitación, ordenando cosas que ya estaban ordenadas, limpiando superficies que ya estaban limpias, cualquier cosa para mantener sus manos y su mente ocupadas.

A la 1 del mediodía, su teléfono móvil sonó. Era su madre. Claudia, hija, ¿cómo estás? ¿No has venido este fin de semana? ¿Va todo bien? Claudia sintió una punzada de culpa. Generalmente avisaba a su madre con antelación cuando no iba a visitarla un domingo. Sí, mamá, todo bien. Es que este fin de semana tengo algunas cosas que hacer en casa, ya sabes, cosas pendientes. ¿Qué cosas? ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo ir yo a Alcalá si hace falta? No, mamá, no es nada importante.

Solo quiero aprovechar para organizarme un poco. Iré a verte el próximo domingo sin falta, te lo prometo. Hablaron unos minutos más. Su madre contándole sobre problemas con la caldera de su casa, sobre una discusión que había tenido con una de sus hermanas por tonterías familiares. Claudia escuchaba a medias, ansiosa por terminar la conversación. Cuando finalmente colgaron, miró el reloj. La 1:15. Todavía faltaban 3 horas y tres cuartos. A las 2 de la tarde comió algo ligero, un yogur y una manzana.

El estómago se le había cerrado por completo. A las 3 comenzó a prepararse para salir. Se retocó el maquillaje, se peinó de nuevo, se cambió de zapatos tres veces hasta decidirse por unos botines negros de tacón bajo que eran cómodos, pero que se veían más arreglados que sus zapatillas deportivas habituales. A las 3:30 cogió su bolso, comprobó que llevaba el monedero, el móvil y las llaves y salió del apartamento. Decidió ir caminando hasta el centro comercial, La de Esa.

Estaba a unos 20 minutos a pie desde su casa y el ejercicio le ayudaría a calmar los nervios. El día había resultado ser sorprendentemente agradable para un noviembre. Las nubes de la mañana se habían disipado y el sol brillaba débilmente en un cielo de un azul pálido. La temperatura rondaba los 15 gr perfecta para caminar. Claudia recorrió las calles de la garena con paso decidido, pero sin prisa. Pasó junto al pequeño parque, donde los niños jugaban en los columpios, sus gritos y risas llenando el aire de la tarde.

Cruzó la avenida que bordeaba su barrio, donde el tráfico del sábado era moderado. Y finalmente, alrededor de las 4:15 llegó a la de esa. El centro comercial estaba moderadamente concurrido, como era típico de un sábado por la tarde. familias con niños pequeños, grupos de adolescentes, parejas jóvenes y mayores paseando entre las tiendas. Claudia se dirigió hacia la cafetería que habían acordado, una franquicia que se llamaba simplemente Café Anté, ubicada en la planta baja, cerca de la entrada principal.

Llegó a las 4:10, 50 minutos antes de la hora prevista. demasiado pronto lo sabía, pero no había podido contenerse. Se sentó en un banco fuera de la cafetería, desde donde podía ver la entrada, pero sin ser demasiado visible. Sacó su móvil e intentó distraerse mirando mensajes antiguos, pero era imposible concentrarse. Cada vez que alguien entraba al centro comercial, levantaba la vista, el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose si sería él. Pero pasaban los minutos. y Alberto no aparecía.

Claudia lo sabía. Era demasiado pronto todavía, pero no podía evitar la anticipación. A las 4:30 decidió entrar a la cafetería y pedir algo, un café tal vez o un té, algo para hacer con las manos para tener una excusa para estar allí. Se acercó a la barra, pidió un té verde y se sentó en una mesa cerca de la entrada, desde donde podía ver a cualquiera que entrara. A las 4:30 decidió entrar a la cafetería y pedir algo, un café tal vez o un té, algo para hacer con las manos para tener una excusa para estar allí.

Se acercó a la barra, pidió un té verde y se sentó en una mesa cerca de la entrada, desde donde podía ver a cualquiera que entrara. El té estaba demasiado caliente para beberlo, así que simplemente lo sostuvo entre sus manos, dejando que el calor le calmara un poco los nervios. Las 5:1, las 5 -10, las 5 -5. Claudia miraba su reloj cada pocos segundos, aunque intentaba disimular. No quería parecer desesperada o ansiosa. Intentó aparentar calma, tomando pequeños sorbos de su té, mirando ocasionalmente hacia la entrada con expresión casual.

Las cinco en punto llegaron y pasaron. Alberto no apareció. Las 5:5, las 5:10. Claudia sintió como la ansiedad comenzaba a transformarse en algo diferente, algo que se parecía peligrosamente a la decepción. Tal vez se había equivocado de cafetería. Había varias en el centro comercial. No sacó su móvil y revisó sus mensajes. No habían quedado en Café Ané Planta Baja, cerca de la entrada principal. No había error posible. Las 5:15, las 5:20. Claudia se levantó, dejó su taza vacía en la mesa y salió de la cafetería.

caminó lentamente por el centro comercial, mirando a su alrededor, buscando a un hombre con chaqueta de cuero marrón y un ejemplar de la sombra del viento. Recorrió la planta baja, subió a la primera planta, bajó de nuevo. Nada, nadie que encajara con la descripción. A las 5:30 volvió a la cafetería y se sentó en la misma mesa. Sacó su móvil y le envió un mensaje a Alberto. Hola, estoy aquí en la cafetería. Todo bien. Esperó 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos.

El mensaje mostraba que había sido entregado, pero no leído. A las 6 men, con el corazón encogido y los ojos empezando a escoser con lágrimas que se negaba a dejar caer en público, Claudia aceptó lo evidente. Alberto no iba a venir, la había dejado plantada. Todos esos meses de conversaciones, todas esas palabras bonitas, todas esas promesas habían sido mentira. O quizás no mentira exactamente, quizás en algún momento él lo había sentido de verdad. Pero al final, cuando llegó la hora de hacerlo real, de poner cara a la voz digital, él había decidido que no valía la pena.

Salió del centro comercial con la cabeza baja, las manos en los bolsillos, sintiéndose más tonta y más sola que nunca. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo había podido pensar que alguien como Alberto, alguien que sonaba tan interesante y tan culto, querría realmente conocer a alguien como ella? Eran las 6:20 cuando Claudia comenzó su camino de regreso a casa. El sol ya se había puesto completamente y las farolas de la calle empezaban a encenderse. Caminó despacio, sin prisa, porque regresar a su apartamento vacío significaba enfrentarse a la realidad de lo que acababa de ocurrir.

Mientras caminaba por las calles de la Garena, pasó junto a familias que regresaban de sus compras del sábado, parejas que iban cogidas de la mano, grupos de amigos que reían camino a algún bar o restaurante. Claudia nunca se había sentido más invisible. Estaba a apenas dos manzanas de su edificio caminando por la calle Juan de Austria, una vía transitada que usaba como atajo hacia su casa cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se giró instintivamente y vio a un hombre que se acercaba con rapidez.

Llevaba una chaqueta oscura con la capucha puesta, las manos en los bolsillos. en la luz mortescina del atardecer, no pudo distinguir sus rasgos claramente. “Claudia”, dijo el hombre. Ella se detuvo, el corazón comenzando a latir más rápido. La conocía. La voz sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarla. “Siento mucho lo de hoy.” Continuó el hombre acercándose más. “Tuve un problema de última hora. Mi coche se averió en la autopista. No pude avisarte porque se me acabó la batería del móvil.

Soy Alberto. Claudia sintió una oleada de emociones contradictorias. Alivio, desconfianza, alegría. El hombre estaba ahora a apenas 2 metros de ella. Era difícil ver su rostro bajo la capucha y con la escasa iluminación de la calle. “Alberto”, dijo Claudia, su voz sonando dubitativa. “¿Cómo sabías dónde encontrarme? Me dijiste que vivías en la Garena, ¿recuerdas? He estado dando vueltas por el barrio esperando verte. Necesitaba disculparme en persona. Algo en la situación no encajaba. Claudia sentía una alarma difusa en algún lugar de su mente, pero la quería silenciar.

Después de la decepción de la tarde, después de haberse sentido tan tonta, una parte de ella necesitaba creer que Alberto era real, que no había sido todo una fantasía. “Ven”, dijo el hombre. Mi coche está a la vuelta de la esquina. Déjame llevarte a casa. O mejor aún, podríamos ir a tomar algo, compensarte por hacerte esperar tanto. No sé, comenzó a decir Claudia, pero el hombre ya se había acercado más, su mano extendida en un gesto que podría interpretarse como amistoso o como algo más insistente.

“Por favor”, dijo él, “dame una oportunidad de explicarme.” Claudia dudó. Todo dentro de ella le decía que algo no estaba bien, que esto no era normal, que una persona que realmente se preocupara por ella no la abordaría así en una calle vacía al anochecer. Pero otra parte de ella, la parte que había pasado los últimos 7 años soñando con conexiones que nunca llegaban. La parte que había esperado durante una hora en esa cafetería sintiéndose patética, esa parte quería creer.

“Está bien”, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. “Pero solo un momento, tengo que volver a casa pronto.” El hombre sonrió, aunque Claudia aún no podía ver bien su expresión. Por supuesto, es solo aquí a la vuelta. Caminaron juntos hacia el final de la calle, donde había estacionados varios coches. El hombre se dirigió hacia una furgoneta blanca, un modelo Renault Traffic que debía tener al menos 10 años, con algunas abolladuras en la parte lateral y el color descolorido por el sol.

“¿Esta es tu coche?”, preguntó Claudia y ahora la alarma en su mente sonaba más fuerte. Sí, lo sé, no es gran cosa, pero me sirve para el trabajo, dijo el hombre mientras abría la puerta del copiloto. Sube, vamos. Claudia se quedó paralizada. Algo definitivamente no estaba bien. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera dar un paso atrás o gritar o hacer cualquier cosa, sintió algo presionando contra su espalda. “Sube al coche, Claudia”, dijo el hombre.

Y ahora su voz era completamente diferente, desprovista de toda calidez o amabilidad. No grites, no hagas ninguna tontería, solo sube al coche y todo irá bien. El objeto que presionaba contra su espalda se sentía duro, puntiagudo. Un cuchillo. Claudia no lo sabía, pero su cuerpo reaccionó al instinto de supervivencia básico. Se subió a la furgoneta con manos temblorosas. El hombre cerró la puerta tras ella, rodeó rápidamente el vehículo y se subió al asiento del conductor. Arrancó el motor y comenzó a conducir.

Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Claudia estaba en shock, su mente incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Intentó mirar por la ventana, memorizar las calles por donde pasaban, pero todo pasaba demasiado rápido. Las lágrimas nublaban su visión. El pánico bloqueaba su capacidad de pensar con claridad. ¿Por qué logró finalmente articular? ¿Qué quieres de mí? El hombre no respondió, simplemente siguió conduciendo, saliendo de la garena. Tomando calles secundarias que Claudia no reconocía, pasaron junto a polígonos industriales, junto a terrenos valdíos, adentrándose en zonas cada vez más oscuras y desiertas de las afueras de Alcalá de Enares.

Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 o 15 minutos, la furgoneta se detuvo frente a una casa aislada. Era una vivienda de una planta de aspecto antiguo, con la fachada de ladrillo visto y las ventanas protegidas con rejas oxidadas. Estaba en medio de un terreno sin edificar, rodeada de matorrales y tierra seca. No había otras casas cerca, no había farolas, solo la oscuridad de la noche que caía rápidamente. “Baja”, ordenó el hombre.

Claudia obedeció sus piernas apenas sosteniéndola. El hombre la agarró del brazo con fuerza, no brutal, pero firme, imposible de ignorar, y la guió hacia la puerta de la casa. Sacó un juego de llaves, abrió la cerradura oxidada que protestó con un chirrido metálico y empujó a Claudia adentro. El interior olía a humedad y a polvo acumulado. El hombre encendió una luz, una bombilla desnuda que colgaba del techo y que apenas iluminaba lo que parecía ser un salón pequeño con muebles viejos cubiertos de sábanas.

Había una mesa con una silla, una cocina antigua contra una pared y dos puertas que daban a otras habitaciones. “Por favor”, suplicó Claudia, las lágrimas rodando ahora libremente por sus mejillas. No sé quién eres ni qué quieres, pero por favor déjame ir. No le diré nada a nadie, lo prometo. Solo déjame ir a casa. El hombre la miró por primera vez a la cara desde que habían entrado en la casa y Claudia vio algo en sus ojos que le heló la sangre.

No había crueldad exactamente, ni tampoco placer sádico. Había solo una especie de determinación fría, una resolución que le dijo que las súplicas no servirían de nada. No puedo hacer eso”, dijo el hombre. “Lo siento, pero no puedo. Vas a quedarte aquí conmigo.” Y con esas palabras abrió una de las puertas, revelando una habitación pequeña, completamente vacía, excepto por un colchón en el suelo y una lámpara. Empujó suavemente, pero firmemente a Claudia hacia esa habitación. “No intentes nada, estúpido”, dijo.

Esta casa está en medio de la nada. Nadie puede oírte gritar. La puerta es sólida y la ventana tiene rejas. No hay forma de salir a menos que yo te deje salir. ¿Entendido? Claudia asintió. Incapaz de hablar. El terror absoluto ahogando cualquier palabra. El hombre salió de la habitación y cerró la puerta. Claudia escuchó el sonido de una llave girando en una cerradura, luego pasos que se alejaban, luego silencio. Se dejó caer en el colchón y comenzó a llorar con soyosos que sacudían todo su cuerpo.

¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo había pasado de estar emocionada por una cita a estar secuestrada en una casa desconocida en medio de ninguna parte? ¿Y qué iba a pasar ahora? ¿Qué quería ese hombre de ella? Las preguntas giraban en su mente sin respuestas. Y mientras lloraba sola en esa habitación vacía, la noche continuó cayendo sobre las afueras de Alcalá de Enares, oscureciendo cada vez más el mundo exterior, hasta que solo quedó la oscuridad y el silencio, y Claudia Romero dejó oficialmente de existir para el mundo que había conocido.

El domingo 8 de noviembre de 2009, Amparo Romero esperó a su hija durante todo el día. Claudia le había dicho que no vendría ese fin de semana, pero Amparo tenía una corazonada. Llamó al móvil de Claudia varias veces a lo largo del día. Las primeras llamadas sonaron hasta que saltó el buzón de voz. Las llamadas posteriores fueron directamente al buzón, como si el teléfono estuviera apagado o sin batería. A las 9 de la noche, Amparo llamó a Javier en Valencia.

Tu hermana no me coge el teléfono”, dijo sin preámbulos. “Llevo todo el día intentando contactar con ella y nada.” Javier, que estaba cenando con su familia, suspiró con paciencia agotada. “Mamá, Claudia es adulta, puede estar ocupada, puede haberse quedado sin batería. No pasa nada. No me gusta, Javier, algo no va bien. Mañana es lunes, la verán en el trabajo. Si no aparece por allí, entonces nos preocupamos, pero seguro que está todo bien. Amparo colgó sin estar convencida, pero decidió esperar hasta el día siguiente.

El lunes 9 de noviembre a las 9 de la mañana, cuando Claudia no apareció en la gestoría Fernández y Asociados, Mercedes se extrañó. Es muy raro, dijo Mercedes. Claudia nunca falta sin avisar. Nunca. Intentó llamarla directamente al buzón de voz. Esperó hasta las 10, luego hasta las 11. A mediodía, don Fernández le pidió que llamara al teléfono fijo de Claudia. Nadie respondió. Mercedes decidió pasar por el apartamento de Claudia después del trabajo. Llegó al edificio a las 6:30, tocó el timbre, no hubo respuesta.

Habló con doña Encarna, una vecina del segundo A. Ahora que lo dice, la vi salir el sábado sobre las 3:30 o 4. Iba muy arreglada, más de lo normal, pero no la he visto regresar. Mercedes le dejó su número y bajó al portal. En el buzón de Claudia, el correo se acumulaba. No había sido recogido en días. El martes 10 de noviembre, don Fernández contactó con Amparo Romero. Cuando le dijo que Claudia no había ido a trabajar y nadie sabía dónde estaba, Amparo llamó inmediatamente a Javier.

Esa tarde fueron juntos a la comisaría de la policía nacional de Alcalá de Enares. El inspector Rafael Campos, un hombre de 48 años con más de 20 años en el cuerpo, fue asignado al caso. Lo primero que hizo fue ir al apartamento de Claudia con Javier. El apartamento estaba perfectamente ordenado, sin signos de lucha. En el ordenador encontró la primera pista. Claudia había estado chateando con alguien llamado Alberto Mat. Las últimas conversaciones hablaban de una cita el sábado 7 de noviembre a las 5 de la tarde en el centro comercial La de Esa.

Campos solicitó las grabaciones de las cámaras del centro comercial. Encontraron a Claudia. La vieron entrar a las 4:10, sentarse en la cafetería, esperar y salir sola a las 6:20 con expresión abatida. Las cámaras exteriores la captaron caminando hacia el este en dirección a la Garena y después nada. Intentó rastrear a Alberto M. La IP era de una biblioteca pública en Getafe. El email era de un servicio gratuito imposible de rastrear. El móvil de Claudia dejó de tener actividad a las 6:14 de la tarde del sábado.

Los días se convirtieron en semanas. La historia apareció en periódicos locales. Se imprimieron carteles con la foto de Claudia. Amparo se mudó al apartamento de su hija. Cada mañana salía a buscarla recorriendo las calles, preguntando en tiendas. Se organizaron batidas de búsqueda en zonas rurales, polígonos industriales abandonados. Busos inspeccionaron ríos y embalses. Nada. Campos investigó todas las líneas posibles. Desaparición voluntaria. No había retirado dinero, no había comprado billetes. Su cuenta bancaria no mostró más actividad, accidente. Se comprobó con todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Ninguna mujer ingresada correspondía con su descripción. Crimen. Era lo más probable, pero sin cuerpo, sin escenas, sin testigos. La investigación estaba en un callejón sin salida. Los meses pasaron. Llegó la Navidad de 2009, una Navidad fantasmal para la familia Romero. 2010 llegó sin respuestas. La investigación continuaba técnicamente abierta, pero con cada mes había menos actividad. Amparo desarrolló una rutina que mantendría durante años. Cada sábado caminaba exactamente la misma ruta que Claudia había tomado desde su casa hasta la de esa.

Llevaba siempre carteles para reemplazar los deteriorados. Javier viajaba cada fin de semana desde Valencia intentando convencer a su madre de regresar a Abrighüega, pero ella se negaba. ¿Y si Claudia regresa y no estoy aquí? Mientras el mundo la buscaba, Claudia vivía una existencia que oscilaba entre el horror absoluto y una extraña rutina que su mente desarrolló como mecanismo de supervivencia. El hombre que la había secuestrado se llamaba realmente Alberto, aunque no tenía 42 años sino 51. Alberto Sánchez era un técnico de mantenimiento que trabajaba para el Ayuntamiento de Alcalá de Enares, reparando instalaciones eléctricas en edificios municipales.

Era un hombre solitario, divorciado desde hacía 11 años, sin hijos, sin amigos cercanos. Sus compañeros lo describían como callado, cumplidor, alguien que hacía su trabajo sin destacar ni causar problemas. La casa donde mantenía a Claudia era una vieja propiedad familiar en las afueras de Alcalá, en un área conocida como el Bal, donde todavía quedaban algunas casas antiguas aisladas entre terrenos sin urbanizar. La había heredado de un tío en 2007 y nadie más sabía que la tenía. Ni siquiera aparecía en sus declaraciones de impuestos porque nunca había cambiado la titularidad oficial.

Era para todos los efectos una casa fantasma. Alberto había planificado el secuestro durante meses. Había creado el perfil de Alberto Mat, específicamente para conectar con mujeres vulnerables, solitarias, mujeres que anhelaban conexión, pero que nadie echaría de menos demasiado rápido. Había conversado con varias antes de elegir a Claudia. Ella había sido perfecta, sin pareja, sin amigos cercanos, familia distante, trabajo rutinario. La habitación donde Claudia pasaba la mayor parte del tiempo medía aproximadamente 3 m por tr. No tenía ventanas al exterior, solo un respiradero cerca del techo con una gruesa reja.

La puerta era sólida, reforzada con planchas de metal. El suelo era de cemento frío. Durante el primer mes, Claudia gritó hasta quedarse ronca, pero nadie la escuchaba. La casa más cercana estaba a 200 m y sus habitantes eran una pareja de ancianos con problemas de audición. Alberto visitaba la casa cada día después del trabajo. Le traía comida, agua, un cubo que servía de retrete. Nunca le hablaba más de lo necesario. No era cruel en el sentido tradicional.

Nunca la golpeó. Nunca abusó físicamente de ella, pero su indiferencia era quizás peor que la crueldad. La trataba como un objeto que había adquirido. Durante el segundo mes, Claudia intentó suicidarse usando las sábanas del colchón. Alberto la encontró inconsciente, pero a un con pulso. Después de eso, retiró todo de la habitación, excepto el colchón. Con el tiempo, algo en la mente de Claudia comenzó a fragmentarse. Para sobrevivir psicológicamente, desarrolló una rutina interna. Contaba, Contaba los días haciendo marcas mentales.

Contaba los segundos entre cada gota de agua que se filtraba por una grieta en el techo. Contaba los pasos que Alberto daba cuando entraba. El acto de contar le daba algo parecido al control. hablaba consigo misma, conversaciones largas donde interpretaba ambos roles. Se convertía en su madre, en su hermano, en Mercedes de la gestoría. Mantenía viva su humanidad a través de esas voces imaginadas y lloraba. lloraba cada noche, soyosos que no podía controlar, que salían de un lugar profundo donde aún vivía la esperanza de que alguien en algún lugar la estuviera buscando.

Los años se desdibujaron uno en otro. 2010 se convirtió en 2011, 2011. En 2012, Claudia perdió la noción exacta del tiempo. Sabía que había pasado mucho porque había contado más de 1000 noches, luego más de 2,000, pero no sabía si era 2013 o 2014 o 2015. Su cuerpo había cambiado, había adelgazado hasta ser casi irreconocible. Su cabello, que Alberto le cortaba de forma tosca cada varios meses, estaba desigual y sin vida. Sus dientes se habían deteriorado. Su piel había perdido color, pálida como papel viejo.

Alberto también había cambiado. En 2013 le diagnosticaron diabetes tipo 2. En 2014 comenzó a tener problemas cardíacos. Sus visitas se volvieron más breves, su respiración más trabajosa. A veces llegaba con varios días de comida de golpe, como si anticipara que pronto no podría venir tan seguido. Claudia observaba estos cambios con una mezcla de esperanza y terror. Si Alberto moría, ¿qué pasaría con ella? ¿La encontraría alguien o moriría de hambre encerrada en esa habitación? A tres casas de distancia de la propiedad de Alberto, en una pequeña vivienda con jardín delantero descuidado, vivía Teresa Jiménez, una mujer de 68 años que sufría de insomnio crónico.

Teresa vivía sola desde que su marido había muerto en 2008. Sus dos hijos vivían en otras ciudades y rara vez la visitaban. El insomnio de Teresa había comenzado después de la muerte de su marido y nunca había mejorado. Muchas noches vagaba por su casa, esperando a que el amanecer trajera algo parecido al propósito. Durante esas noches en vela, en el silencio absoluto de las 3 o 4 de la madrugada, Teresa a veces escuchaba cosas. Al principio pensó que eran animales, pero los sonidos eran demasiado humanos.

Eran llantos soyosos que venían de algún lugar cercano, pero imposible de ubicar con precisión. Teresa lo mencionó una vez a su vecino directo, pero él le dijo que nunca había escuchado nada, que probablemente era el viento o su imaginación. Con el tiempo, Teresa dejó de mencionarlo. Comenzó a pensar que quizás efectivamente lo estaba imaginando, que su mente le jugaba trucos, pero en el fondo sabía que los llantos eran reales. Los escuchaba con demasiada claridad, con demasiada frecuencia.

Durante años, Teresa convivió con esos sonidos nocturnos sin hacer nada. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía decirle? Su familia ya pensaba que estaba perdiendo facultades. Si empezaba a hablar de llantos fantasmales, probablemente intentarían meterla en una residencia. Pero en la primavera de 2016 algo cambió. Los llantos se volvieron más fuertes, más desesperados. Ya no eran solo por la noche, sino también durante el día. Y un sábado de mayo, mientras Teresa regaba las pocas plantas que mantenía en su jardín, vio algo que la dejó helada.

vio a Alberto Sánchez, a quien conocía vagamente como el hombre que vivía tres casas más allá, saliendo de su propiedad. Llevaba bolsas de comida, caminaba con dificultad, respiraba pesadamente. Y en ese momento, con la claridad del día, Teresa escuchó de nuevo el llanto. Venía de la casa de Alberto. Teresa se quedó inmóvil. El llanto continuó durante varios minutos después de que Alberto cerrara la puerta. y se alejara en su viejo Renault Megan. No era su imaginación, no eran animales, había alguien en esa casa, alguien que lloraba, alguien que sufría.

Esa noche Teresa no durmió nada. Su mente daba vueltas y si había una persona secuestrada en la casa de Alberto. Sonaba absurdo, como algo de una película, pero ¿qué otra explicación había? Durante dos semanas, Teresa observó. vio a Alberto llegar cada tarde alrededor de las 7. Entraba a la casa, permanecía dentro aproximadamente una hora y luego se iba. Nunca parecía haber nadie más, pero los llantos continuaban. Finalmente, el 2 de junio de 2016, Teresa tomó la decisión más difícil de su vida.

Llamó a la policía nacional. Su voz temblaba cuando habló con el agente de guardia. Quiero denunciar algo que puede sonar extraño. Vivo en el Bal, en las afueras de Alcalá. Durante años he estado escuchando llantos que vienen de la casa de un vecino. Llantos de alguien que parece estar encerrado. Creo que puede haber alguien allí contra su voluntad. El inspector Rafael Campos, que ahora tenía 55 años y estaba a solo un año de su jubilación, recibió el aviso sobre la denuncia de Teresa Jiménez.

El 3 de junio de 2016, Campos había cerrado muchos casos en sus años de servicio, pero había uno que nunca había podido olvidar. La desaparición de Claudia Romero en 2009. Cuando leyó el informe de Teresa sobre los llantos en la casa de Alberto Sánchez, algo hizo click en su mente. Alberto. El nombre del perfil de internet era Alberto Mat y Sánchez trabajaba para el Ayuntamiento de Alcalá. Tenía acceso a edificios, conocía la ciudad. Campos revisó sus archivos.

Alberto Sánchez, 58 años, divorciado, sin antecedentes penales. Vivía en un apartamento en el centro de Alcalá, pero según el registro no tenía ninguna otra vivienda a su nombre. Sin embargo, Campos era minucioso. Solicitó un registro histórico completo de propiedades vinculadas a la familia Sánchez y allí estaba. Una vieja casa en el bal que había pertenecido a un tío de Alberto fallecido en 2007. La propiedad nunca había sido transferida oficialmente. Era una conexión débil, casi especulativa, pero era más de lo que Campos había tenido en 7 años.

El 4 de junio solicitó una orden de registro. Un juez convencido por la combinación de la denuncia y la posible conexión con el caso Romero, aprobó la orden. A las 10 de la mañana del 5 de junio de 2016, un domingo soleado, Campos llegó a la casa de el Bal, acompañado de otros cuatro agentes. La casa parecía abandonada, pintura descascarada, jardín invadido por malas hierbas, persianas bajadas. No había ningún coche cerca. Llamaron a la puerta. No hubo respuesta.

Campos dio la orden y uno de los agentes forzó la cerradura. La puerta se abrió con un crujido y fueron recibidos por un olor espeso a humedad, a suciedad acumulada, a algo que hacía que el estómago se contrajera. Entraron con linternas, revisaron cada habitación y al final del pasillo encontraron una puerta con tres cerrojos externos reforzados con planchas de metal. Esa puerta no era normal. Estaba diseñada para mantener algo o a alguien dentro. “Policía nacional”, gritó Campos.

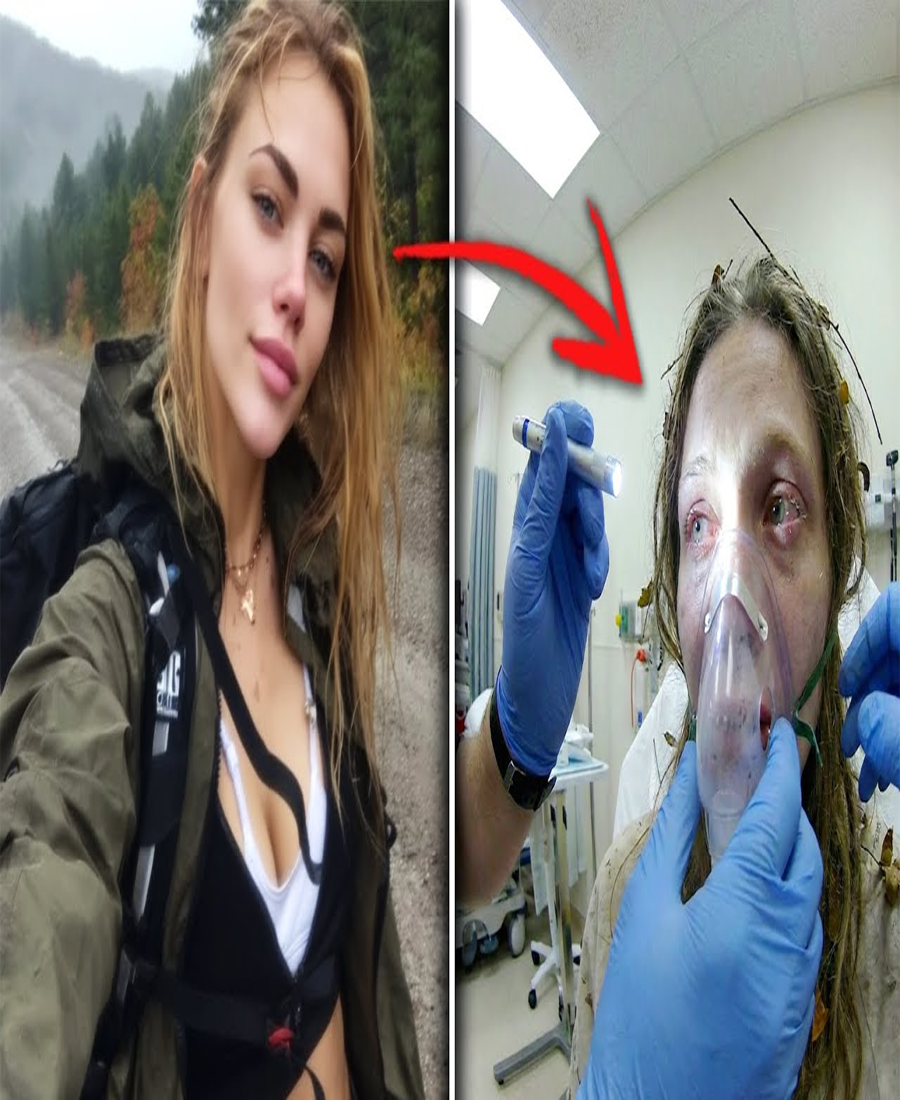

Si hay alguien ahí, vamos a abrir la puerta. Durante un momento solo hubo silencio. Luego un sonido tan débil que casi no se escuchó. Una voz apenas un susurro quebrado. ¿Hay alguien ahí? Los agentes forzaron los cerrojos. La puerta se abrió. La habitación estaba casi a oscuras. El olor era aún peor. Aquí en el colchón del suelo, encogida en posición fetal, había una figura. una mujer tan delgada que parecía estar compuesta solo de huesos y piel. Su cabello era largo, enredado, grasiento.

Cuando la luz de las linternas la alcanzó, levantó un brazo para cubrirse los ojos, como si la luz le doliera físicamente. “Soy el inspector Rafael Campos de la Policía Nacional”, dijo Campos con voz suave. “Está a salvo ahora. Nadie va a hacerle daño. ¿Puede decirnos su nombre?” La mujer bajó lentamente el brazo. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad durante tanto tiempo, tardaron en ajustarse. Miró a Campos y a los otros agentes como si fueran una alucinación. ¿Son reales?, preguntó con voz ronca.

¿De verdad están aquí? Sí, somos reales. Estamos aquí para ayudarla. ¿Puede decirnos su nombre? La mujer comenzó a temblar. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. sucias. Abrió la boca, intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en soyosos. Claudia, finalmente logró decir, me llamo Claudia Romero. Campos sintió que las rodillas casi le fallaban. Durante 7 años había imaginado este momento de 100 formas diferentes, pero ahora aquí estaba. Viva Claudia, dijo Campos y tuvo que aclararse la garganta.

Su madre la ha estado buscando, su hermano la ha estado buscando. Nunca dejaron de buscarla y ahora va a volver a casa. Claudia comenzó a llorar con soyosos que sacudían todo su cuerpo. Uno de los agentes trajo una manta de la ambulancia y la envolvió suavemente. Otro le ofreció agua, pero Campos le indicó que esperara. Después de tanto tiempo de malnutrición, tenía que ser examinada por médicos primero. ¿Quién la hizo esto?, preguntó Campos suavemente. Alberto, dijo Claudia.

Se llama Alberto Sánchez. Trabaja para el ayuntamiento. Viene cada día, pero hoy no ha venido. Pensé que me había dejado morir aquí. Campos transmitió la información por radio inmediatamente. A los 20 minutos, otro equipo había localizado y arrestado a Alberto Sánchez en su apartamento del centro de Alcalá. Cuando los agentes llamaron a su puerta, Alberto abrió sin resistencia. No intentó huir, no negó nada. Simplemente bajó la cabeza y extendió las manos para las esposas, como si hubiera estado esperando este momento durante años.

Claudia fue transportada en ambulancia al Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Los médicos quedaron asombrados de que hubiera sobrevivido. Estaba severamente desnutrida. Pesaba apenas 42 kg. Tenía múltiples deficiencias vitamínicas. Sus dientes estaban en pésimo estado. Su piel mostraba signos de no haber visto el sol en años. Psicológicamente el daño era incalculable. Pero estaba viva. Campos llamó personalmente a Amparo Romero cuando le dijo, “Hemos encontrado a su hija. Está viva.” Hubo un silencio del otro lado de la línea.

Luego un grito, un grito de 7 años de dolor comprimido. Amparo y Javier llegaron al hospital en menos de 2 horas. Cuando Amparo entró a la habitación y vio a su hija, tan diferente, tan frágil, pero viva, cayó de rodillas junto a la cama. y tomó la mano de Claudia entre las suyas. No podía hablar, solo podía llorar y sostener esa mano que pensó que nunca volvería a tocar. “Lo siento mamá”, susurró Claudia. “Siento haberte hecho pasar por esto.” “No, mi niña,” logró decir Amparo entre soyosos.

No tienes nada de que disculparte. Nada. Estás aquí. Eso es lo único que importa. En los días siguientes, mientras Claudia comenzaba el largo proceso de recuperación física en el hospital, los investigadores reconstruyeron exactamente qué había pasado. Alberto Sánchez confesó todo sin mostrar remordimiento, pero también sin placer. hablaba de lo que había hecho con una especie de distanciamiento clínico. Confirmó que él era Alberto Mat, que había creado el perfil específicamente para encontrar mujeres vulnerables, que había elegido a Claudia después de meses de conversaciones, porque encajaba perfectamente.

solitaria, sin red social fuerte, alguien cuya ausencia tardaría en notarse de forma crítica, que había planeado el secuestro meticulosamente, estudiando sus rutas, esperando el momento adecuado. El día de la supuesta cita, nunca tuvo intención de aparecer en el centro comercial. Sabía que Claudia esperaría, se sentiría rechazada y caminaría a casa emocionalmente vulnerable. La había seguido desde que salió del centro comercial. esperando el momento perfecto cuando la abordó en la calle Juan de Austria. Ella estaba tan confundida y herida que fue más fácil manipularla.

¿Por qué lo hizo? Los psicólogos forenses que lo examinaron determinaron que Alberto sufría de un trastorno severo de personalidad. Había desarrollado una fantasía de posesión, la idea de que podía tener a alguien que fuera completamente suya, que dependiera totalmente de él. No era motivación sexual en el sentido tradicional, sino una necesidad patológica de control absoluto sobre otra persona. Durante los 7 años había mantenido a Claudia en esa habitación, proveyéndole lo mínimo para sobrevivir, pero nada más. Nunca abusó de ella físicamente ni sexualmente, algo que los médicos confirmaron.

Pero el abuso psicológico de mantenerla en esas condiciones era inimaginable. Para Alberto, Claudia era como una mascota, un ser del que era dueño. Teresa Jiménez, la vecina insomne que finalmente había hecho la llamada crucial, visitó a Claudia en el hospital. Llegó con flores y una disculpa. “Debía haberlo dicho antes”, dijo Teresa con lágrimas. Escuché tus llantos durante años, años y no hice nada. Pensé que era mi imaginación. Pensé que estaba volviéndome loca. Pensé que nadie me creería, pero debía haber intentado.

Debía haber llamado antes. Lo siento tanto. Claudia tomó la mano arrugada de Teresa. No fue tu culpa dijo con voz suave pero firme. Hiciste la llamada. Al final fuiste tú quien me salvó. Si no hubieras llamado cuando lo hiciste, probablemente seguiría allí o estaría muerta. Me diste mi vida de vuelta. Gracias. Teresa lloró liberada de parte del peso de culpa que había cargado. La verdad era que si no hubiera hecho esa llamada en junio de 2016, Claudia probablemente no habría sobrevivido mucho más tiempo.

Alberto estaba cada vez más enfermo, sus visitas menos frecuentes. Era solo cuestión de tiempo antes de que dejara de venir, dejando a Claudia para morir lentamente de hambre en esa habitación oscura. El juicio de Alberto Sánchez comenzó en febrero de 2017 en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue uno de los casos más seguidos por los medios españoles en años. La historia de Claudia, la mujer que había estado cautiva durante 7 años, a menos de 5 km de su propia casa, capturó la imaginación y el horror del público.

Alberto fue acusado de detención ilegal contra la libertad y secuestro agravado. Su defensa intentó argumentar problemas de salud mental, pero los psicólogos forenses determinaron que aunque tenía trastornos de personalidad, era completamente consciente de sus acciones y de su ilegalidad. Sabía que lo que hacía estaba mal. Simplemente había elegido hacerlo de todas formas. El 14 de marzo de 2017, Alberto Sánchez fue condenado a 25 años de prisión, la sentencia máxima posible bajo la ley española para ese tipo de crímenes.

Cuando escuchó el veredicto, no mostró ninguna emoción visible, simplemente asintió como aceptando algo que siempre había sabido que llegaría. Claudia no asistió al juicio. Sus terapeutas acordaron que no sería beneficioso enfrentar a su captor tan pronto. En cambio, proporcionó su testimonio a través de una declaración grabada en video. “Hubo días en que quise morir”, dijo Claudia en su declaración. “Hubo días en que la muerte parecía ser la única forma de escapar, pero algo dentro de mí se aferraba a la esperanza.

Pensaba en mi madre, en mi hermano, en que tal vez de alguna manera alguien me encontraría. Esa esperanza, por pequeña que fuera, me mantuvo viva y al final, tenía razón, alguien me encontró. La recuperación de Claudia fue lenta y difícil. Los primeros meses fueron especialmente duros. Sufría de pesadillas constantes, ataques de pánico en espacios cerrados, ansiedad severa cuando se quedaba sola. Había olvidado cómo funcionar en el mundo normal. Cosas simples como ir al supermercado o cruzar la calle la abrumaban.

Había demasiada gente, demasiado ruido, demasiada estimulación. Después de años de silencio y soledad, Amparo se mudó permanentemente al apartamento de Claudia para cuidarla. Durante meses, Claudia apenas podía estar sola, ni siquiera para ir al baño. El trauma había dejado cicatrices profundas. comenzó terapia intensiva con una psicóloga especializada en trauma y síndrome de estrés postraumático. Poco a poco, Claudia comenzó a recuperar fragmentos de normalidad. Reaprendió a dormir sin despertarse cada hora gritando. Reaprendió a comer comidas regulares. Reaprendió a confiar, aunque esto seguía siendo lo más difícil.

Cada hombre desconocido que pasaba cerca la hacía tensarse. Cada puerta cerrada le recordaba esa habitación. Javier visitaba cada fin de semana con su familia. Sus hijos, que tenían ahora 9 y 11 años, apenas recordaban a la tía Claudia. Verla ahora, tan frágil y diferente, era difícil para ellos, pero con el tiempo fueron construyendo una nueva relación. En octubre de 2018, 2 años y medio después de su rescate, Claudia dio su primera entrevista pública. Fue con un programa nacional que había seguido su caso desde el principio.

Quiero que sepan que incluso en la oscuridad más absoluta, la esperanza puede sobrevivir”, dijo Claudia. “No sé cómo lo hice. Muchos días ni siquiera estoy segura de querer haber sobrevivido, porque vivir con estos recuerdos es su propio tipo de prisión. Pero estoy aquí y cada día que paso con mi madre, cada vez que veo el sol o siento el viento en mi cara, recuerdo que estoy viva y eso tiene que significar algo. También habló sobre Teresa Jiménez.

Teresa es mi héroe. Sé que ella carga con culpa por no haber llamado antes, pero yo no la culpo. Vivimos en una sociedad donde es más fácil ignorar las cosas perturbadoras, donde es más cómodo pensar que los llantos que escuchas son solo tu imaginación. Teresa tuvo el coraje de actuar cuando muchos otros no lo habrían hecho. Me devolvió mi vida. Siempre le estaré agradecida. Hoy en 2024, Claudia Romero tiene 49 años. Ya no vive en Alcalá de Enares, demasiados recuerdos dolorosos, sino en un pequeño apartamento en un pueblo tranquilo cerca de Cuenca, donde vive con su madre Amparo, que ahora tiene 82 años.

La relación entre madre e hija, que antes del secuestro había sido funcional, pero distante, se ha transformado en algo profundamente íntimo. Han compartido un trauma que pocas personas pueden comprender. Claudia nunca regresó a trabajar en gestoría. En cambio, con el apoyo de su terapeuta, comenzó a escribir primero solo para ella misma, como parte de su terapia, pero eventualmente publicó un libro sobre su experiencia titulado 2500 noches, en referencia a los días que pasó en cautiverio. El libro se convirtió en un bestseller en España y fue traducido a varios idiomas.

Claudia dona todos los beneficios a organizaciones que ayudan a víctimas de secuestro y trauma. También se ha convertido en una defensora de las personas desaparecidas y sus familias. Trabaja con la Fundación ANAR y otras organizaciones para mejorar los protocolos de búsqueda y para proporcionar apoyo a las familias que pasan por esa terrible incertidumbre. ¿Ha perdonado a Alberto Sánchez? Es una pregunta que le hacen frecuentemente y su respuesta es siempre la misma. El perdón no es algo que deba a mi captor, es algo que me debo a mí misma y todavía estoy trabajando en eso.

Algunos días puedo pensar en lo que pasó sin sentir esa rabia que me consume. Otros días, la rabia es todo lo que siento. Estoy aprendiendo a vivir con ambas realidades. Alberto Sánchez sigue cumpliendo su condena en la prisión de Valdemoro. Según informes penitenciarios, es un preso modelo, callado y sumiso, que nunca causa problemas. No ha expresado remordimiento genuino, pero tampoco ha intentado justificar sus acciones. Simplemente existe en su celda experimentando su propia forma de cautiverio, aunque con comidas regulares, luz del sol ocasional y la posibilidad teórica de libertad algún día.

cosas que él negó a Claudia durante 7 años. Teresa Jiménez falleció en 2021 a los 73 años de un paro cardíaco. Claudia asistió a su funeral y pronunció un emotivo elogio, llamándola la mujer que me devolvió el mundo. En su testamento, Teresa dejó una pequeña cantidad de dinero específicamente para que Claudia la usara en algo que la haga feliz. Claudia usó ese dinero para plantar un jardín en su nueva casa, lleno de flores y árboles, un espacio de vida y color que es exactamente lo opuesto a esa habitación oscura donde pasó tantos años.

La historia de Claudia Romero es una que nos recuerda varias verdades incómodas sobre nuestra sociedad. Nos recuerda que los monstruos no siempre son obvios, que pueden ser el vecino discreto que saluda cortésmente por la mañana. nos recuerda que las víctimas no siempre son encontradas en los lugares que buscamos, sino a veces escondidas a plena vista, sus gritos de ayuda amortiguados por paredes que separan vecindarios donde cada uno vive en su propia burbuja de aislamiento. Pero también es una historia sobre la resistencia del espíritu humano, sobre cómo una persona puede sobrevivir a lo inimaginable y encontrar

una manera de seguir adelante sobre cómo la esperanza, por delgada que sea, puede ser suficiente para mantenernos vivos y sobre cómo nunca es demasiado tarde para hacer la llamada que podría salvar una vida. Teresa Jiménez escuchó llantos durante años antes de finalmente actuar. Cuántas veces ignoramos señales similares en nuestras propias vidas. Cuántas veces elegimos la comodidad de la duda sobre la incomodidad de la acción. Esta historia nos desafía a estar más atentos, a escuchar más cuidadosamente, a actuar cuando algo no parece correcto, incluso si corremos el riesgo de equivocarnos.

Porque al final, como Claudia misma ha dicho, es mejor hacer una llamada innecesaria a la policía que vivir con el arrepentimiento de no haber hecho nada cuando alguien necesitaba desesperadamente tu ayuda. Este caso nos muestra cómo la resiliencia humana puede triunfar incluso sobre las circunstancias más horribles. Y como un simple acto de valentía, una llamada telefónica de una vecina insomne puede cambiar el destino de una vida. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Habrían tenido el coraje de llamar a la policía si escucharan algo sospechoso?