En 23 de enero de 1995 amaneció fría en Morelia, Michoacán. Las calles del centro histórico comenzaban a llenarse de vendedores ambulantes que preparaban sus puestos antes de que el sol calentara las piedras rosadas de la catedral. Marina Solís, una mujer de 32 años con el cabello negro recogido en una trenza gruesa, salió de su casa en la colonia Vasco de Quiroga a las 7 de la mañana. Llevaba su bolsa de tela a cuadros y un billete de 50 pesos doblado en el bolsillo de su falda azul marino.

Su hija Valentina, de apenas 9 años, la vio partir desde la ventana de la sala. Marina le había prometido comprar jitomates frescos y chiles para preparar su salsa favorita. “Regreso antes del mediodía a mi vida”, le dijo antes de cerrar la puerta de madera con un chasquido suave. Era una rutina que repetían cada martes sin falta. Marina caminaba las seis cuadras hasta el mercado independencia. hacía sus compras conversando con las vendedoras que ya conocía de memoria, y volvía a casa por el mismo camino, deteniéndose ocasionalmente en la panadería de don Arturo para comprar conchas.

Esa mañana el mercado bullía con la actividad habitual. Doña Refugio, quien vendía verduras en el puesto número 43, recordaría después que Marina llegó cerca de las 8:30. Conversaron sobre el precio del cilantro y sobre cómo la temporada de lluvias había afectado las cosechas. Marina compró 2 kg de jitomate, cebolla, ajo y un manojo de cilantro fresco. También pasó por el puesto de don Ernesto para llevarse medio kilo de queso fresco de cotija y una docena de tortillas recién hechas que aún humeaban.

Nadie sabe con exactitud qué hora era cuando Marina salió del mercado. Doña Refugio calculó que debieron ser las 9:15, tal vez 9:30. El cielo había comenzado a nublarse y amenazaba con llover, algo inusual para enero, pero no imposible en Morelia. Marina llevaba su bolsa repleta. El peso de las compras hacía que la tela se tensara. caminaba con prisa, seguramente queriendo llegar a casa antes de que cayera el aguacero.

El esposo de Marina, Octavio Solís, era mecánico en un taller de la avenida Madero. Ese martes tenía trabajo acumulado, tres coches esperando revisión y un camión de carga con problemas en la transmisión. No pensó en su esposa durante la mañana, confiando en que todo transcurría como siempre. Era un hombre callado, de manos ásperas, manchadas permanentemente de grasa, que había conocido a Marina en una fiesta de 15 años cuando ambos eran adolescentes.

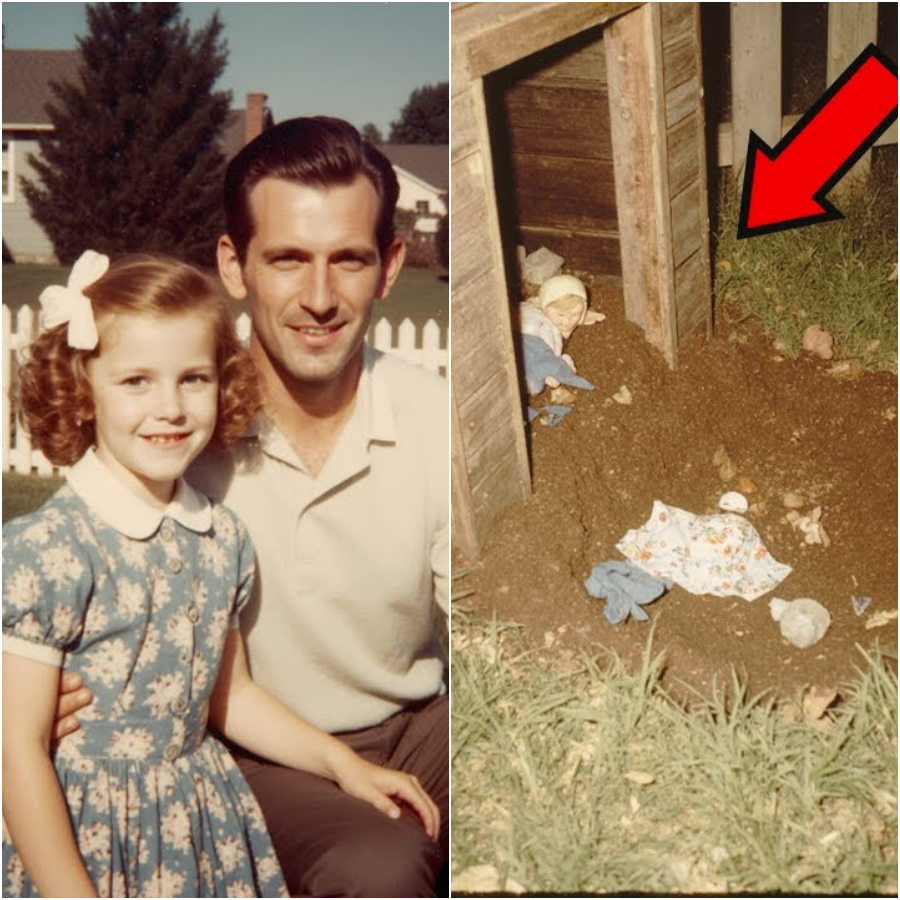

Se casaron jóvenes a los 20 años y construyeron una vida modesta pero estable. Valentina esperó en casa como le habían indicado. Jugaba con sus muñecas en el piso de la sala, mirando ocasionalmente hacia la ventana. Al principio no se preocupó cuando el reloj marcó las 12 y su madre no había llegado. Pensó que tal vez se había encontrado con alguna vecina y se había quedado conversando. Pero cuando el reloj marcó la 1 de la tarde, un nudo comenzó a formarse en su estómago.

A las 2 de la tarde, Valentina caminó hasta la tienda de la esquina donde había un teléfono público. Con las monedas que guardaba en su alcancía, llamó al taller donde trabajaba su padre. La voz de Octavio sonó distraída cuando contestó con el ruido de herramientas de fondo. “Papá, mamá no ha regresado del mercado”, dijo Valentina con voz temblorosa. Hubo un silencio breve. Debe estar por llegar, mi hija. A veces se tarda, pero algo en el tono de su hija lo inquietó.

Voy para la casa, agregó antes de colgar. Octavio llegó a su hogar 20 minutos después, limpiándose las manos en un trapo viejo. Encontró a Valentina sentada en los escalones de la entrada, abrazando sus rodillas. La casa estaba en silencio. No había señales de marina, ninguna bolsa con compras, ningún aroma a comida preparándose. Octavio sintió que el piso se movía bajo sus pies. Intentó mantener la calma frente a su hija. “Voy a buscarla”, dijo con una firmeza que no sentía.

Primero fue al mercado, encontró a doña refugio cerrando su puesto. “Sí, Marina estuvo aquí en la mañana”, confirmó la mujer. Compró verduras como siempre, se fue como a las 9:30, creo. Octavio preguntó en cada puesto, en cada corredor del mercado. Todos recordaban haberla visto, pero nadie sabía más allá de eso. Marina había salido del mercado y después nada. Caminó la ruta que Marina hacía siempre. Seis cuadras en línea recta por la calle Corregidora, luego girar a la derecha en Abbasolo hasta llegar a su colonia.

Preguntó en las tiendas, en las casas donde conocía a los vecinos. Nadie la había visto pasar esa mañana. Era como si Marina Solís se hubiera disuelto en el aire entre el mercado independencia y su hogar. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Octavio llegó a la Procuraduría General de Justicia del Estado. El edificio gris estaba a punto de cerrar. Un agente lo atendió con desgano, tomando notas en un formulario amarillento. Tiene que esperar 24 horas para reportar una desaparición, le dijo sin levantar la vista.

Octavio sintió la rabia subir por su garganta. Mi esposa salió esta mañana y no ha vuelto. Algo le pasó. El agente suspiró. Señor, muchas veces las personas se van por voluntad propia. Dele tiempo. Esa noche Octavio no durmió. Se sentó en la sala con todas las luces encendidas, esperando escuchar el sonido de la llave en la cerradura, los pasos de Marina en el pasillo. Valentina lloraba en su habitación. Y cadao era una puñalada en el pecho de su padre.

A las 3 de la madrugada, Octavio salió nuevamente a buscar. Caminó las calles vacías de Morelia, gritando el nombre de su esposa, hasta que la voz se le quebró. Al día siguiente, cumplidas las 24 horas, levantó la denuncia oficial. El caso fue asignado a la gente Bonifacio Lara, un hombre de mediana edad con bigote espeso y una expresión perpetuamente aburrida. Lara escuchó la historia de Octavio mientras fumaba un cigarro tras otro. Tomó nota de la descripción física de Marina.

1,60 de estatura, complexión delgada, cabello negro largo, lunar pequeño en la mejilla izquierda, cicatriz apenas visible en la rodilla derecha de una caída en la infancia. Los días se convirtieron en semanas. Octavio pegó carteles con la fotografía de Marina en cada poste, en cada pared disponible del centro de Morelia. La imagen mostraba a Marina sonriendo en el cumpleaños de Valentina del año anterior, con su blusa blanca bordada y su cabello suelto sobre los hombros. Desaparecida decían las letras grandes.

Marina Solís, 32 años, última vez vista el 23 de enero de 1995 en el mercado independencia. Octavio incluyó el número de teléfono de la tienda de la esquina. el único al que podían llamar. Las llamadas comenzaron a llegar, pero ninguna conducía a nada concreto. Alguien juró haberla visto subiendo a un autobús con destino a Guadalajara. Otra persona dijo que una mujer con su descripción trabajaba en una fábrica en Zamora. Octavio investigó cada pista, viajó a cada lugar mencionado, gastó los ahorros que tenían guardados.

Todas eran falsas alarmas, mujeres que se parecían a Marina, pero no eran ella. El agente Lara hacía lo mínimo. Cuando Octavio lo presionaba, el policía se encogía de hombros. Estamos haciendo lo que podemos, señor Solís, pero entienda que tenemos recursos limitados. En privado, Lara le comentó a sus colegas que Marina probablemente había abandonado a su familia. pasa más seguido de lo que cree. Las mujeres se cansan y se van. Era 1995 y las desapariciones de mujeres en México aún no eran tratadas con la seriedad que merecían.

Octavio tuvo que volver al trabajo. Las cuentas no se pagaban solas y Valentina necesitaba comer uniforme para la escuela, útiles. Pero cada minuto en el taller era una tortura. Sus manos realizaban las reparaciones mecánicamente, mientras su mente no dejaba de reproducir escenarios. Marina había sido secuestrada. Estaba herida en algún hospital sin identificar. Había tenido un accidente y nadie había reportado el cuerpo. Las posibilidades lo carcomían por dentro. Valentina cambió después de la desaparición. La niña alegre que jugaba en el patio se volvió silenciosa, retraída.

Sus calificaciones cayeron. Las maestras llamaban a Octavio para expresar su preocupación. Valentina se sienta mirando por la ventana durante las clases le dijeron. A veces la encontramos llorando en el baño. Octavio intentaba ser padre y madre al mismo tiempo, pero sentía que fallaba en ambos roles. Las noches las pasaban juntos en el sofá viendo televisión sin realmente verla, dos personas flotando en el mismo mar de tristeza. Los vecinos, que al principio habían sido solidarios, comenzaron a murmurar.

“Dicen que Marina tenía un amante”, susurró una vecina en la panadería. “Yo la vi hablando con un hombre cerca del parque”, agregó otra. Los rumores se multiplicaban como maleza, que Marina debía dinero a alguien peligroso, que estaba involucrada en algo ilegal, que había planeado todo para empezar una nueva vida lejos de Morelia. Octavio escuchaba estos chismes y sentía que le arrancaban pedazos del alma. Marina no era así. Su esposa era una mujer buena, dedicada, que vivía para su familia.

Pasaron los meses. El caso de Marina se enfrió como tantos otros. El expediente quedó archivado en algún estante polvoriento de la procuraduría. Octavio siguió buscando por su cuenta, pero las pistas se habían agotado. Cada cumpleaños de Marina, cada aniversario, cada día de las madres era un recordatorio punzante de su ausencia. Valentina creció sin su madre, convirtiéndose en adolescente y luego en mujer joven con un vacío que nunca se llenó. Parte dos. 17 años después, en febrero de 2012, Morelia era una ciudad muy diferente.

La violencia relacionada con el narcotráfico había escalado en Michoacán. Los titulares hablaban de enfrentamientos, de cuerpos encontrados en carreteras, de toques de queda no oficiales cuando caía la noche. La Morelia colonial de 1995, relativamente tranquila, había dado paso a una ciudad marcada por el miedo. Valentina tenía 26 años. trabajaba como enfermera en el hospital civil. Turnos agotadores que la mantenían ocupada y le impedían pensar demasiado. Se había casado dos años atrás con un ingeniero llamado Patricio, un hombre paciente que conocía su historia y respetaba su dolor.

Vivían en una casa pequeña en la colonia Félix Ireta. Valentina quería tener hijos, pero algo la detení. El miedo de desaparecer de sus vidas como su madre. había desaparecido de la suya. Octavio, ahora de 57 años, seguía trabajando en el mismo taller. Su cabello estaba completamente gris. Profundas arrugas surcaban su rostro. Nunca se volvió a casar, nunca buscó otra compañía. Cada año, el 23 de enero, visitaba la basílica de Nuestra Señora de la Salud de Patscuaro y encendía una veladora por Marina.

Rezaba sin mucha fe, pero era lo único que podía hacer. En su casa mantenía la ropa de Marina en el armario, sus zapatos alineados junto a la puerta, como si en cualquier momento ella fuera a regresar y necesitara sus cosas. El 12 de febrero de 2012, un lunes gris, sucedió algo inesperado. Valentina terminaba su turno en el hospital cuando su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Por un momento dudó en contestar. Últimamente había muchas llamadas de extorsionadores, pero algo la hizo responder.

Bueno, dijo con cautela. La voz al otro lado era de un hombre mayor, ronca, como si hubiera fumado durante décadas. ¿Eres la hija de Marina Solís? Preguntó sin preámbulos. Valentina sintió que el corazón se le detenía. Hacía años que nadie mencionaba a su madre por nombre completo así. “Sí”, respondió, su voz apenas un susurro. Hubo una pausa larga. “Necesito hablar contigo sobre lo que pasó con tu mamá.” El hombre tosió. “Pero tiene que ser en persona y no puedes traer policías.” Valentina se apoyó contra la pared del pasillo del hospital.

Las piernas le temblaban. ¿Quién es usted?, preguntó. Me llamo Isidro. Isidro Campos. Era taxista en el 95. Yo yo sé que le pasó a tu mamá. He cargado con esto 17 años y ya no puedo más. La voz del hombre se quebró. Me estoy muriendo. Cáncer de pulmón. Los doctores me dan tres meses, tal vez cuatro. Necesito decir la verdad antes de irme. Valentina no podía procesar lo que escuchaba. Después de tantos años de silencio, de preguntas sin respuesta, aparecía a alguien con información.

Parte de ella quería gritar, otra parte quería colgar pensando que era una cruel broma. ¿Por qué ahora? Preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué no dijiste nada en todos estos años? Yidro suspiró profundamente. Porque soy un cobarde. Porque tenía miedo. Pero ya no hay nada que puedan hacerme que sea peor que lo que me espera. Necesito sacar esto de mi pecho. Se pusieron de acuerdo para reunirse al día siguiente en el parque Juárez, lejos de miradas indiscretas. Valentina colgó el teléfono y se dejó caer en una silla de la sala de espera.

Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Una compañera se acercó preocupada, pero Valentina apenas podía hablar. Después de 17 años, tal vez finalmente sabría qué había sucedido con su madre. La esperanza y el terror se mezclaban en su pecho como veneno. Esa noche, Valentina le contó a Patricio sobre la llamada. Su esposo la abrazó mientras ella temblaba. Puede ser una trampa, advirtió él, o alguien que quiere aprovecharse de tu dolor. Valentina sabía que tenía razón, pero algo en la voz de Isidro había sonado genuino.

El peso de la culpa, el miedo a la muerte inminente, no podía ignorar esta oportunidad, aunque resultara ser falsa. “Voy a ir”, dijo con firmeza. “Necesito saber.” No le dijo nada a su padre esa noche. Octavio tenía el corazón débil. Un sobresalto podía ser peligroso. Además, ¿qué tal si era una falsa alarma? No quería darle esperanzas solo para destrozarlo nuevamente. Ya había sufrido suficiente. Decidió que escucharía primero lo que Isidro tenía que decir y luego, si era real, le contaría a su padre.

El martes 13 de febrero amaneció húmedo. Una neblina ligera cubría Morelia. Valentina llamó al hospital diciendo que estaba enferma, algo que nunca hacía. Se vistió con jeans y una sudadera, recogió su cabello en una cola de caballo. Patricio insistió en acompañarla quedándose cerca, pero no demasiado. Si ese hombre ve que estás acompañada, podría no hablar, razonó Valentina. Pero necesito que estés cerca por si acaso. Llegó al parque Juárez a las 11 de la mañana. El lugar estaba casi vacío.

Algunas madres con niños pequeños, un par de ancianos alimentando palomas. Se sentó en una banca cerca de la fuente, exactamente donde Isidro le había indicado. Cada minuto que pasaba, sentía que duraba una eternidad. revisaba su reloj constantemente. 11:05, 11 y 10, 11 y 15. A las 11:20, un hombre apareció caminando lentamente por el sendero del parque. Era delgado hasta la fragilidad, la piel amarillenta estirada sobre los huesos. Llevaba una gorra de béisbol desgastada y una chamarra demasiado grande para su cuerpo demacrado.

Toscía mientras caminaba, una tos profunda y húmeda que hacía que se doblara sobre sí mismo. Miró alrededor nerviosamente antes de acercarse a Valentina. Valentina, preguntó con la misma voz ronca del teléfono. Ella asintió incapaz de hablar yro se sentó en la banca dejando un espacio prudente entre ellos. Sacó un paquete de cigarros, pero después lo guardó. “Los doctores dicen que ya no importa si fumo o no”, dijo con una risa amarga. “Pero supongo que los viejos hábitos son difíciles de romper.” Hubo un silencio incómodo.

Valentina lo observaba tratando de decidir si podía confiar en este hombre moribundo. Y Isidro miraba sus manos, las venas marcadas, las manchas de la edad. Finalmente comenzó a hablar. El 23 de enero de 1995 yo manejaba mi taxi, un suru verde y blanco. Llevaba 5 años siendo taxista. Me gustaba el trabajo porque era independiente. Podía poner mis propios horarios. Tenía 38 años entonces. Una esposa, dos hijos pequeños. Hice una pausa para toser. Valentina esperó cada músculo de su cuerpo tenso.

Esa mañana, cerca de las 9:30, recogía una mujer frente al mercado independencia. Llevaba bolsas de compras, cabello negro en una trenza. me dijo que iba a la colonia Vasco de Quiroga. Era un viaje corto, no más de 10 minutos. Los ojos de Isidro se llenaron de lágrimas. Esa mujer era tu mamá, Marina. Valentina sintió que el mundo se inclinaba. Después de todos estos años, finalmente alguien había visto a su madre después de salir del mercado. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa.

Yidro se limpió los ojos con el dorso de la mano. Íbamos por la calle corregidora cuando otro coche nos cerró el paso. Un catlas negro. Dos hombres salieron enmascarados. Uno apuntó una pistola a mi ventana. “Bájate”, me gritó. Yo estaba aterrorizado. Me bajé con las manos arriba. Tu mamá, gritó. intentó abrir la puerta trasera para salir corriendo, pero el segundo hombre fue más rápido, la agarró del brazo, la sacó del taxi, ella gritaba, pateaba, dejó caer sus bolsas de compras, los jitomates rodaron por la calle y Isidro temblaba al recordar.

El hombre que me apuntaba me dijo, “Si hablas con alguien, encontramos a tu familia.” Me mostró una foto. Era de mi esposa saliendo de nuestra casa con mis hijos. No sé cómo la habían conseguido. Metieron a Marina en el cutlas. Ella seguía gritando tu nombre. Valentina, gritaba. Mi hija Valentina fue lo último que escuché antes de que se la llevaran. El cutlas arrancó a toda velocidad hacia el norte. Todo sucedió en menos de 2 minutos. Recogí las bolsas de compras de tu mamá del suelo, las puse en mi taxi y me fui.

Estaba en shock. Temblaba tanto que apenas podía manejar. Valentina lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Isidro continuaba su confesión. Esa noche no dormí. Le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella me rogó que no dijera nada. Van a matarnos”, decía. Van a matar a los niños. Los días siguientes vi los carteles con la foto de Marina por toda la ciudad. Cada vez que veía uno, sentía que me clavaban un cuchillo en el estómago, pero el miedo era más fuerte que la culpa.

Guardé las bolsas de compras de tu mamá en mi taxi durante semanas. No sabía qué hacer con ellas. Los jitomates se pudrieron. El olor era horrible. Finalmente las tiré, pero la bolsa de tela esa la guardé, la he tenido todos estos años. Isidro sacó de su chamarra una bolsa de tela a cuadros descolorida por el tiempo. Se la extendió a Valentina con manos temblorosas. Es de ella. Necesitaba que supieras que no estoy inventando nada. Valentina tomó la bolsa, la reconoció inmediatamente.

Su madre la había usado durante años. Había un pequeño remiendo en una esquina que su abuela había hecho. Apretó la tela contra su pecho y sollozó. Era lo único tangible que quedaba de ese día. Una prueba de que todo había sido real, de que su madre no se había ido voluntariamente como algunos habían insinuado. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó Valentina cuando pudo hablar nuevamente. ¿Por qué se llevaron a mi mamá? Y Isidro negó con la cabeza. No lo sé, nunca lo supe.

Pero después, años después, escuché cosas, rumores. En el 95 había mucha corrupción en Michoacán, políticos involucrados con el crimen organizado, policías comprados. Había redes de trata de personas, aunque nadie hablaba abiertamente de eso. Algunas veces mujeres desaparecían y nunca se volvía a saber de ellas. Se las llevaban para venderlas o para los ranchos donde tenían a mujeres cautivas. Otras veces era por venganza o por error, porque se parecían a alguien que debían de ser. Y Sidro tosió violentamente.

No tengo pruebas de nada. Solo sé lo que vi ese día y lo que he escuchado en todos estos años, manejando taxi, escuchando conversaciones. Parte tres. Valentina se sentía mareada. Durante 17 años había imaginado mil escenarios diferentes. Accidente, amnesia, huida voluntaria. Pero secuestro nunca había sido la teoría principal, porque no habían llamado pidiendo rescate. Ahora todo tenía un sentido terrible. Mi papá, dijo Valentina. Mi papá fue a la policía, levantó denuncia. Investigaron y Cidro soltó una risa amarga.

Investigaron. ¿De verdad crees que investigaron? Yo también fui a la Procuraduría una semana después. Anónimamente llamé para dar información sobre el secuestro. Me pasaron con el agente a cargo del caso, un tal Bonifacio Lara. Le conté lo que había visto sin dar mi nombre. ¿Sabes qué me dijo? Que dejara de inventar historias. que Marina Solís se había ido por voluntad propia y que estaba perdiendo su tiempo. Isidro escupió al suelo. Nunca siguieron esa pista. Nunca buscaron un catlas negro, nada.

Valentina sintió rabia subir por su garganta todo este tiempo. 17 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches llorando. Y había habido un testigo desde el primer día, información que podría haber cambiado el curso de la investigación. ¿Por qué no insiste, preguntó su voz cargada de ira, “¿Por qué no fuiste en persona? Mi papá merecía saber. Yo merecía saber. Lo sé”, dijo Isidro, lágrimas corriendo por su rostro demacrado. “Lo sé y he vivido con esa culpa cada día, pero tenía que proteger a mi familia.” Y honestamente, después de esa llamada a la procuraduría, me quedó claro que algo no estaba bien.

¿Por qué un agente descartaría información así? O era incompetente o estaba involucrado? De cualquier manera, yo era un hombre común, un taxista sin dinero ni influencias. ¿Qué podía hacer contra un sistema corrupto? Se quedaron en silencio varios minutos. El parque había comenzado a llenarse más. Niños corrían gritando, ancianos paseaban lentamente. La vida continuaba normal para todos, excepto para ellos dos, sentados en esa banca compartiendo un secreto que había estado enterrado durante casi dos décadas. Finalmente, Valentina habló.

¿Crees que mi mamá sigue viva? La pregunta flotó en el aire como algo frágil y Sidro negó lentamente con la cabeza. No lo creo. Lo siento, pero no lo creo. Han pasado demasiados años. Generalmente cuando se llevaban mujeres en ese entonces, o las vendían lejos, muy lejos, o las mataban después de usarlas. Es duro escucharlo, lo sé, pero no quiero darte falsas esperanzas. Su voz se quebró. He rezado por tu mamá cada noche desde ese día. He pedido perdón, pero sé que no hay perdón suficiente para lo que hice, o mejor dicho, para lo que no hice.

Valentina quería odiarlo. Parte de ella lo odiaba. Este hombre había visto lo que le pasó a su madre y había guardado silencio. Por miedo, sí, pero silencio al fin. Pero otra parte de ella entendía. Era 1995, el sistema estaba podrido y Isidro tenía una familia que proteger. Ella hubiera actuado diferente en su lugar. Quería creer que sí, pero no podía estar segura. ¿Hay algo más? Dijo Isidro. Después de un momento, sacó un papel doblado de su bolsillo.

He tratado de investigar por mi cuenta a lo largo de los años. Discretamente, he hablado con otros taxistas viejos que recuerdan el 95. Hay un nombre que surgió varias veces, un hombre llamado Lisandro Prado. Era policía judicial en ese entonces, corrupto hasta la médula. Se decía que trabajaba para una red de traficantes. Prado murió en 2003 en un tiroteo con militares, pero antes de morir, algunas personas dijeron que él era quien organizaba los secuestros de mujeres. Trabajaba con gente del crimen organizado.

Tenían casas de seguridad donde mantenían a las mujeres antes de transportarlas. Y Isidro le dio el papel a Valentina. tenía nombres escritos a mano, direcciones, fechas. No tengo pruebas sólidas, solo rumores y conexiones que he ido uniendo, pero creo que tu mamá fue víctima de esta red. Valentina guardó el papel en su bolsillo. Su mente trabajaba rápidamente. Después de todos estos años, finalmente tenía un punto de partida. No era mucho, pero era más de lo que habían tenido alguna vez.

Voy a investigar”, dijo con determinación. “Voy a encontrar la verdad por mi mamá, por mi papá, por mí.” Isidro, “Ten cuidado. La gente involucrada en esto, algunos todavía están vivos, tienen poder. No les gustará que remuevas el pasado.” “Me estoy muriendo”, continuó Isidro. En unas semanas estaré en el hospital y poco después en el cementerio. Pero tú tienes toda la vida por delante. No la desperdicies persiguiendo fantasmas peligrosos. Ya le conté lo que sé. Haz con esa información lo que consideres correcto, pero cuídate.

Se levantó lentamente de la banca. Su cuerpo parecía estar hecho de palillos. Lo siento. Siento no haber sido más valiente. Siento todo. Valentina se puso de pie también. Por un momento consideró abrazarlo, pero no pudo. El resentimiento todavía era demasiado fresco. “Gracias por finalmente decir la verdad”, dijo en su lugar. “Sé que no fue fácil.” Y Isidro asintió, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Después de unos pasos se detuvo y volteó. Tu mamá gritaba tu nombre hasta que se la llevaron.

Quería que llegaras a casa. Quería protegerte. Nunca dejes de recordar que ella te amaba más que a nada en el mundo. Valentina lo vio alejarse, esa figura encorbada y rota, y finalmente permitió que el llanto la consumiera. Patricio apareció corriendo. La había estado observando desde lejos. La abrazó mientras ella temblaba. “Lo sé”, susurró él. Lo sé todo. Le contó entre soyozos lo que Isidro había dicho. Patricio maldijo en voz baja, vamos a casa, necesitas procesar esto. Esa noche Valentina fue a casa de su padre.

Octavio estaba cenando solo, pan con frijoles, viendo las noticias en la televisión vieja. Cuando vio a su hija en la puerta, supo que algo había pasado. ¿Qué sucede, mi hija? preguntó levantándose con dificultad. Valentina lo hizo sentar. No había manera fácil de decir lo que tenía que decir. Empezó desde el principio, la llamada de Isidro, el encuentro en el parque, toda la historia. Octavio escuchó en silencio. Su rostro pasó por una docena de emociones, incredulidad, dolor, rabia y finalmente una tristeza profunda.

Cuando Valentina terminó, él se quedó mirando sus manos callosas durante largo rato. Siempre supe que algo malo había pasado, dijo finalmente, “Tu mamá nunca nos hubiera abandonado nunca. Pero nadie me creyó. El agente Lara me trataba como si fuera un tonto, como si tu mamá solo hubiera decidido irse, Lara. Repitió Octavio con amargura. Bonifacio, Lara. Nunca investigó nada. Cada vez que iba a la procuraduría me daba excusas. Estamos trabajando en ellos, señor Solís, tenga paciencia. Pero nunca hubo avances.

El caso se cerró después de 6 meses. Oficialmente, Marina era una persona desaparecida por voluntad propia. Una estadística más. Sus manos temblaban. Ese hombre Isidro dijo que llamó a Lara y él ignoró la información. Valentina asintió. Eso dijo. Y si es verdad, significa que Lara saboteó la investigación desde el principio. Octavio se puso de pie, la rabia dándole una energía que no había tenido en años. Necesitamos volver a abrir el caso. Con esta nueva información, con el testimonio de Isidro, pueden reiniciar todo.

Valentina puso su mano en el hombro de su padre. Isidro se está muriendo. Papá tiene cáncer terminal. Tal vez no viva lo suficiente para testificar formalmente. Entonces, necesitamos actuar rápido, dijo Octavio. Mañana vamos a la Procuraduría. Exigimos que reabran el caso. 17 años son mucho tiempo, pero no hay prescripción para secuestro. Alguien tiene que responder por lo que le hicieron a tu mamá, a nuestra familia. Valentina sabía que no sería tan simple. El sistema que había fallado a su madre en 1995 probablemente no había cambiado mucho, pero tenía que intentarlo.

Al día siguiente, padre e hija llegaron a la Procuraduría General de Justicia. El edificio había sido renovado, ahora tenía fachada moderna y aire acondicionado. Pero Valentina sospechaba que por dentro seguía siendo el mismo sistema burocrático y corrupto. Pidieron hablar con alguien sobre el caso de Marina Solís. Los hicieron esperar dos horas en una sala con sillas incómodas y una televisión mostrando telenovelas. Finalmente los atendió una agente joven, tal vez de 30 años. Se presentó como la licenciada Brenda Ochoa, de la unidad de personas desaparecidas.

Escuchó la historia con expresión seria, tomando notas en una computadora. Cuando Valentina mencionó el nombre de Bonifacio Lara, la agente frunció el ceño. Lara ya no trabaja aquí, dijo. Se retiró hace como 5 años, pero puedo buscar el expediente original del caso de su madre. Ochoa desapareció en los archivos durante media hora. Cuando regresó, traía una carpeta delgada, amarillenta por el tiempo. Este es todo el expediente, dijo poniéndola sobre el escritorio. Valentina la abrió con manos temblorosas.

Había tal vez 10 hojas. El reporte inicial de Octavio, una descripción física de Marina, dos o tres declaraciones de vecinos que no habían visto nada y una nota final indicando que el caso se cerraba por falta de pruebas. Esto es todo, preguntó Octavio incrédulo. 17 años de búsqueda y esto es todo lo que hicieron. La agente Ochoa parecía incómoda. Señor Solís, entiendo su frustración, pero en ese entonces había muchos casos y pocos recursos. Desafortunadamente, muchas desapariciones no recibieron la atención que merecían.

Era la misma excusa que Octavio había escuchado décadas atrás, solo que con palabras más diplomáticas. Parte cuatro. Valentina explicó lo que Isidro le había contado. El secuestro, el catlas negro, la llamada ignorada a Bonifacio Lara. La agente Ochoa escuchaba con creciente interés. Esto cambia completamente el caso, admitió. Si hay un testigo presencial del secuestro, podemos reabrir la investigación. Necesitaría hablar con este señor Isidro Campos personalmente, tomar su declaración oficial. Valentina dio el número de teléfono de Isidro, pero dense prisa, está muy enfermo.

La agente Ochoa prometió contactar a Isidro ese mismo día. También dijo que investigaría las conexiones con Lisandro Prado, aunque al estar muerto sería difícil procesar a alguien. Lo que necesitamos, explicó, es encontrar a otras personas involucradas en esa red que todavía estén vivas. Y eso no será fácil. Ha pasado mucho tiempo. Las pruebas se han perdido o destruido, los testigos han muerto o desaparecido. Octavio y Valentina salieron de la procuraduría con sentimientos encontrados. Había esperanza, sí, pero también la amarga realidad de que la justicia podría nunca llegar.

El sistema los había fallado una vez. ¿Qué garantía había de que no lo haría nuevamente? Pero al menos ahora había movimiento, algo que no habían tenido en 17 años. Durante las siguientes semanas, la agente Ochoa trabajó diligentemente en el caso. Llamó a Isidro y fue a visitarlo al pequeño departamento donde vivía solo. Su esposa lo había dejado años atrás. Sus hijos adultos apenas lo visitaban. El cáncer había avanzado rápidamente y Isidro estaba en cama la mayor parte del tiempo con un tanque de oxígeno al lado, pero su mente estaba clara y dio una declaración completa y detallada de lo que había visto aquel día de enero de 1995.

Ochoa también investigó a Bonifacio Lara. El exagente vivía en Uruapán retirado con su pensión. Cuando ella lo llamó para hacerle preguntas sobre el caso de Marina Solís, Lara se puso defensivo. Fue hace mucho tiempo, dijo. No recuerdo cada caso que manejé. Había cientos. Pero cuando Ochoa mencionó la llamada anónima sobre el secuestro, hubo un silencio revelador del otro lado de la línea. No recuerdo ninguna llamada así, dijo finalmente. Si no está en el expediente, no sucedió. Ochoa no era tonta.

Había suficientes inconsistencias en el manejo original del caso como para sospechar que Lara había sido negligente en el mejor de los casos o deliberadamente obstructivo en el peor. Pero probar corrupción de un oficial retirado por eventos de 17 años atrás era casi imposible. No había grabaciones de llamadas, no había pruebas físicas, solo la palabra de un taxista moribundo contra un exagente. Mientras tanto, Valentina comenzó su propia investigación. Usando los nombres y direcciones que Isidro le había dado, empezó a hacer preguntas.

Visitó barrios peligrosos. habló con gente que preferiría olvidar el pasado. Patricio la acompañaba siempre, preocupado por su seguridad. Morelia en 2012 no era un lugar seguro para hacer preguntas incómodas sobre el crimen organizado. Una de las direcciones llevaba a una casa abandonada en la colonia industrial. Según las notas de Isidro, esta había sido una de las casas de seguridad usadas en los 90 para mantener mujeres secuestradas antes de transportarlas. La casa estaba en ruinas ahora las ventanas tapiadas, el jardín invadido por maleza.

Valentina y Patricio entraron cautelosamente. Por dentro no quedaba nada. Paredes desnudas llenas de graffiti, pisos de cemento agrietados. Pero en un cuarto pequeño en la parte trasera, Valentina encontró algo que la hizo temblar. Grabados en la pared, apenas visibles bajo capas de pintura descascarada, había nombres, docenas de nombres de mujer. Socorro, decía uno. Graciela otro. Ayúdennos, rogaba un mensaje. Valentina pasó sus dedos sobre las letras talladas con desesperación. Su madre podría haber estado en este cuarto, podría haber grabado su propio nombre en estas paredes.

Tomó fotografías de todo. Llamó a la agente Ochoa, quien prometió enviar un equipo forense para documentar la escena. Aunque la casa había sido abandonada por años y probablemente cualquier evidencia física había desaparecido, los nombres en las paredes eran testimonio de algo terrible. Eran voces del pasado, mujeres que habían pedido ayuda que nunca llegó. A través de sus investigaciones, Valentina encontró a otras familias que habían perdido mujeres en circunstancias similares en los años 90. Una madre cuya hija de 18 años desapareció en 1994 camino a la universidad.

Un hermano cuya hermana menor desapareció en 1996 después de salir de su trabajo en una tienda. un esposo cuya mujer desapareció en 1997 mientras caminaba por el mercado. Historias que sonaban terriblemente familiares. Formaron un grupo pequeño. Estas familias, unidas por la tragedia se reunían una vez por semana en la sala de la casa de Octavio. Compartían información, se daban apoyo mutuo, planeaban estrategias para presionar a las autoridades. Era reconfortante no estar solos en esto, saber que otros entendían el dolor particular de amar a alguien que desapareció sin dejar rastro.

Pero también era devastador escuchar tantas historias similares. Cuántas mujeres habían sido secuestradas, cuántas familias habían sufrido y lo peor, ¿cuántos casos habían sido ignorados o mal manejados por policías corruptos o incompetentes? El patrón era claro. Las víctimas eran mujeres de clase trabajadora, sin conexiones políticas o dinero. Sus casos se cerraban rápidamente, se archivaban, se olvidaban. En marzo, Isidro Campos murió. Valentina y Octavio asistieron a su funeral. Era un evento pequeño, solo unos pocos familiares distantes. El sacerdote hizo un servicio breve y genérico.

Valentina se acercó al ataúd y puso una mano sobre la madera pulida. “Gracias”, susurró. “Gracias por finalmente decir la verdad. A pesar de todo, Isidro había hecho lo correcto al final. Había muerto con la conciencia más limpia de lo que había estado en 17 años. Con la muerte de Isidro perdieron su único testigo presencial, pero su declaración había sido registrada oficialmente, firmada y notarizada. Tenía peso legal. La agente Ochoa continuó su investigación. encontró registros de que Lisandro Prado, el policía corrupto, había comprado propiedades bajo nombres falsos en los 90.

Una de esas propiedades era la casa abandonada en la colonia industrial, donde Valentina había encontrado los nombres en las paredes. También descubrió que Bonifacio Lara y Lisandro Prado habían trabajado juntos en varios casos durante los 90. habían sido compañeros en la policía judicial. Esto explicaba por qué Lara había ignorado la información sobre el secuestro de Marina. Probablemente sabía exactamente quién estaba detrás y había sido cómplice al sabotear la investigación. Ochoa convocó a Lara para un interrogatorio formal.

El exagente llegó con un abogado, un hombre de traje caro que hablaba de prescripción y falta de pruebas. Lara negó todo. Dijo que había hecho su trabajo lo mejor que pudo con los recursos disponibles, que no recordaba ninguna llamada sobre un secuestro, que insinuar corrupción sin pruebas era difamación, era una actuación ensayada. Y tanto Ochoa como Valentina, quien observaba desde otra sala, sabían que estaba mintiendo. Pero las palabras del abogado tenían peso. Sin pruebas físicas que conectaran a Lara con la red de Prado, sin grabaciones o documentos, era su palabra contra la de un testigo muerto.

El sistema legal requería más que sospechas. La Procuraduría podría abrir una investigación interna sobre el manejo del caso, tal vez quitarle la pensión a Lara, pero criminalmente no podían tocarlo. Valentina estaba furiosa. Ver a ese hombre, quien había negado justicia a su madre, sentado cómodamente en una sala de interrogatorios con su abogado caro, sabiendo que probablemente nunca pagaría por lo que había hecho, era insoportable. quería gritar, quería golpearlo, quería obligarlo a admitir la verdad, pero Patricio la sostenía, recordándole que perder el control no ayudaría a nada.

Parte cinco. A medida que la investigación avanzaba, quedó claro que Marina había sido víctima de una red de trata de personas que operó en Michoacán durante los años 90. La red, liderada por Lisandro Prado y otros policías corruptos, trabajaba con células del crimen organizado para secuestrar mujeres. Algunas eran vendidas a prostíbulos en otros estados o en el extranjero. Otras eran mantenidas en casas de seguridad para uso de los mismos criminales. Pocas sobrevivían mucho tiempo. La agente Ochoa encontró registros de al menos 20 mujeres que habían desaparecido en circunstancias similares entre 1993 y 1998 en Morelia.

20 familias destrozadas, 20 vidas robadas. Y esos eran solo los casos reportados. Probablemente había muchos más que nunca fueron denunciados por miedo o porque las familias no confiaban en las autoridades. Era una epidemia silenciosa de violencia contra las mujeres que el sistema había permitido que continuara. En mayo de 2012, la Procuraduría emitió un informe oficial sobre el caso de Marina Solís y los casos relacionados. reconocía que había habido deficiencias graves en las investigaciones originales, que varios oficiales, incluyendo Bonifacio Lara, habían fallado en sus deberes al no seguir pistas relevantes, que existía evidencia de posible corrupción y colusión con criminales.

Era una admisión sin precedentes para una institución que rara vez reconocía sus errores. El informe también declaraba oficialmente que Marina Solís había sido víctima de secuestro por parte de una red criminal que no había desaparecido voluntariamente como se había asumido originalmente. Para Octavio esta declaración era agridulce. vindicaba lo que siempre había sabido en su corazón, que su esposa nunca los habría abandonado. Pero también era la confirmación final de que Marina había sufrido un destino horrible. La pregunta que seguía sin respuesta era, ¿qué había pasado exactamente con Marina después del secuestro?

¿Había sido vendida, había sido llevada alguno de los prostíbulos que la red operaba en Jalisco? guerrero. Había sido mantenida en una casa de seguridad, había muerto rápidamente o había sobrevivido meses, años incluso en cautiverio, sin encontrar su cuerpo o a alguien que la hubiera visto después del 23 de enero de 1995. No había manera de saberlo. Ochoa trató de rastrear a miembros sobrevivientes de la red de Prado. Algunos estaban en prisión por otros delitos. Otros habían sido asesinados en las guerras territoriales del narcotráfico que habían consumido a Michoacán en años recientes.

Unos pocos todavía andaban libres, probablemente bajo nuevas identidades. Entrevistar a estos hombres en prisión no resultó en nada útil. Todos negaban conocimiento sobre Marina o cualquier otra mujer desaparecida. La ley del silencio seguía vigente incluso detrás de las rejas. Uno de los nombres que seguía apareciendo en la investigación era el de un hombre llamado Esteban Durán. Había sido sicario para la organización que trabajaba comprado en los 90. Ahora estaba cumpliendo una sentencia de 30 años en el penal de 1000 cumbres por homicidio múltiple.

Ochoa obtuvo permiso para entrevistarlo en junio. Valentina pidió estar presente. Quería mirar a los ojos a alguien que posiblemente sabía qué le había pasado a su madre. El penal de mil cumbres era un lugar deprimente, muros grises, alambres de púas, torres de vigilancia. El olor a humedad y desesperanza impregnaba todo. Durán fue llevado a una sala de interrogatorios pequeña, esposado, flanqueado por dos guardias. Era un hombre de 45 años que parecía de 60. El tiempo en prisión y las cicatrices de una vida violenta habían cobrado su precio.

Tenía un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo y múltiples cicatrices de cuchillo en el rostro. Se sentó frente a Ochoa y Valentina con una expresión aburrida. ¿Qué quieren?, preguntó con voz ronca. Ochoa puso fotografías sobre la mesa. Marina Solís, otras mujeres desaparecidas en los 90. Durán las miró sin ninguna emoción visible. No conozco a ninguna dijo. Ya les dije a sus compañeros hace años que no sé nada de mujeres desaparecidas. Valentina apretó los puños bajo la mesa tratando de controlar su rabia.

Esta mujer, dijo Valentina señalando la foto de su madre, era Marina Solís. Mi madre fue secuestrada el 23 de enero de 1995 por hombres que trabajaban para Lisandro Prado. Tú trabajabas para esa organización. Tienes que saber algo. Durán finalmente la miró. Por un momento, algo pasó por sus ojos. Reconocimiento, culpa. Pero desapareció tan rápido que Valentina no estuvo segura de haberlo visto. Prado está muerto, dijo Durán. Murió hace años. Los que trabajaban para él también están muertos o aquí adentro pudriéndose como yo.

¿Qué ganaría diciendo algo? No me va a reducir la sentencia. No me va a sacar de aquí. Ochoa se inclinó hacia adelante. Tal vez no, pero hay familias que necesitan respuestas, que han esperado décadas. Hacer lo correcto, aunque sea tarde, es mejor que no hacerlo nunca. Durán río sin humor. Lo correcto. Señora, yo maté a 17 personas con mis propias manos. No soy un hombre de hacer lo correcto. Estoy aquí por los errores que cometí, los enemigos que hice, las mujeres se detuvo mirando las fotografías nuevamente.

Las mujeres eran un negocio más. No me involucré mucho en eso. Era el trabajo de otros. Pero su voz había cambiado ligeramente. Había algo que no estaba diciendo. Valentina sintió que tenía que arriesgarse. Mi padre tiene 67 años. Su corazón está débil. Probablemente no le quedan muchos años. Todo lo que quiere antes de morir es saber qué le pasó a la mujer que amó. No te pido que lo hagas por mí. Te pido que lo hagas por él.

por un hombre que ha vivido 17 años en el infierno sin respuestas. Su voz se quebró. Por favor. Durán la miró por largo rato. Algo en el rostro de Valentina, o tal vez en sus palabras lo afectó. Suspiró profundamente. Si digo algo, no puede ser usado en mi contra. Ya estoy cumpliendo 30 años. No voy a agregar más tiempo. Ochoa asintió. Lo que digas aquí es solo para dar información a las familias. No estamos buscando procesar a nadie por estos casos específicos.

Era mentira a medias, pero necesaria. Había varias casas. Comenzó Durán lentamente. Casas donde llevaban a las mujeres después de agarrarlas. Las mantenían ahí unos días, a veces semanas. Después las movían. Algunas iban a prostíbulos en Jalisco, Guerrero, hasta Tijuana. Otras las vendían a gente de otros estados. Era un negocio bien organizado. Prado coordinaba con policías, con gente del crimen, con coyotes que cruzaban personas a Estados Unidos. ¿Había registros?, preguntó Ochoa. Nombres, fechas, destinos. Durán negó con la cabeza.

No, que yo sepa, todo era verbal. Prado era cuidadoso, no dejaba papel que pudiera incriminarlo. Los únicos registros eran los que él mantenía en su cabeza. Valentina sintió que la esperanza se escapaba. Sin registros, sin documentación, era casi imposible rastrear qué había pasado con mujeres específicas. ¿Recuerdas algo de enero del 95?, presionó Valentina. Una mujer de 32 años, cabello negro, secuestrada cerca del mercado independencia. Durán cerró los ojos como si estuviera tratando de recordar. 95 fue hace mucho tiempo.

Hubo muchas mujeres, pero se detuvo. Hubo una enero, no estoy seguro si era enero o febrero. La trajeron a la casa de la colonia industrial. Ella peleó mucho. Gritaba que tenía una hija pequeña. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué más recuerdas? Durán abrió los ojos. Estaba ahí solo unos días cuando yo pasé a dejar algo. Escuché gritos desde el cuarto donde la tenían. Pregunté qué iban a hacer con ella. Me dijeron que ya tenían comprador.

Alguien del sur iba para Guerrero en unos días. Eso fue todo lo que supe. Después de eso no volví a ver a esa mujer. ¿Quién era el comprador? Preguntó Ochoa rápidamente. Un nombre, un lugar específico en Guerrero Durán negó con la cabeza. No sé. Como dije, ese no era mi negocio. Yo me encargaba de otras cosas. La venta de las mujeres la manejaban otros. Un tipo llamado Freyan era el que transportaba, pero murió en 2005. Lo mataron en Acapulco.

Otra pista que terminaba en un callejón sin salida. Valentina apretó las fotografías en sus manos. ¿Crees que ella sobrevivió? La mujer que viste en enero del 95, Durán la miró con algo que podría haber sido compasión. Honestamente, no lo sé. Algunas mujeres sobrevivían años en los lugares donde las mandaban, otras no duraban mucho. Dependía de dónde terminaban, quién las compraba. Es una respuesta horrible, pero es la verdad. No había más que sacar de Durán. Ochoa terminó la entrevista y los guardias se lo llevaron.

Valentina se quedó sentada en esa sala fría del penal, procesando lo que había escuchado. Había una posibilidad de que la mujer que Durán recordaba fuera su madre. Los detalles coincidían. Enero, la casa de la colonia industrial, una mujer que gritaba sobre su hija, pero también podría haber sido cualquiera de las otras víctimas. sin certeza absoluta quedaba en un limbo doloroso. En los meses siguientes, Ochoa siguió cada pista que Durán había dado. Investigó prostíbulos en Guerrero que habían operado en los 90.

Muchos habían cerrado. Los que seguían abiertos negaban cualquier conexión con trata de personas. habló con policías locales que recordaban operativos contra redes de trata en esa época, pero los registros eran incompletos o habían desaparecido convenientemente. Era como perseguir sombras en la oscuridad. Valentina y el grupo de familias que había formado decidieron tomar otro camino. Organizaron una marcha en Morelia exigiendo justicia para las mujeres desaparecidas. El 8 de agosto de 2012, más de 500 personas caminaron desde el mercado independencia hasta la procuraduría.

Llevaban carteles con las fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Valentina cargaba la foto grande de su madre, la misma que su padre había pegado en los postes 17 años atrás. Los medios cubrieron la marcha. Por primera vez las historias de estas mujeres olvidadas. recibieron atención pública. Periodistas entrevistaron a Valentina, quien habló con voz firme sobre Marina, sobre el fracaso del sistema, sobre la necesidad de reformas. No queremos que otras familias pasen por lo que nosotros hemos pasado”, dijo frente a las cámaras.

Necesitamos un sistema que realmente proteja a las mujeres, que tome en serio cada desaparición, que haga justicia. La presión pública funcionó en cierto grado. El gobernador de Michoacán prometió reformas al sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Se comprometió a crear una unidad especializada con más recursos. Prometió investigar la corrupción en las fuerzas del orden. Eran promesas que Valentina había aprendido a tomar con escepticismo, pero era mejor que nada. Al menos se hablaba del problema, ya no era invisible.

Octavio asistió a la marcha caminando despacio, pero con determinación. Ver a tantas personas apoyando la causa, viendo la foto de Marina proyectada en pantallas, escuchando a su hija hablar con tanta fuerza, le dio un consuelo extraño. Marina estaría orgullosa de Valentina. había tomado su dolor y lo había convertido en acción. En cambio, no traería a Marina de vuelta, pero tal vez salvaría a otras mujeres en el futuro. En septiembre, Ochoa recibió una llamada inesperada. Era de una trabajadora social en Chilpancingo, Guerrero.

Había visto las noticias sobre la marcha y el caso de Marina Solís. Dijo que trabajaba con mujeres rescatadas de situaciones de explotación. sexual. “Hay una mujer aquí”, dijo la trabajadora social. Fue rescatada hace 3 años de un prostíbulo clandestino. No recuerda bien su vida anterior. Tiene trauma severo, pero cuando vio la fotografía de Marina Solís en las noticias, reaccionó. Dijo algo sobre Morelia. Ochoa no quería darle falsas esperanzas a la familia Solís. Había tenido docenas de pistas, así que no llevaban a nada, pero tenía que investigar.

Viajó a Chilpancingo con Valentina. La trabajadora social las llevó al refugio donde estaba la mujer. Se hace llamar Ana, explicó. No sabemos si es su verdadero nombre. Cuando la rescatamos no tenía identificación. Ha estado aquí recibiendo terapia, pero tiene lagunas enormes en su memoria. El trauma le ha causado daño psicológico severo. Entraron a una sala común del refugio. Había varias mujeres ahí, algunas tejiendo, otras viendo televisión. La trabajadora social señaló a una mujer sentada junto a la ventana mirando hacia afuera.

Tenía tal vez 50 años. El cabello negro con canas delgada hasta la fragilidad. Valentina sintió que las piernas le fallaban. Había algo en el perfil de esa mujer en la forma de sus manos que le resultaba dolorosamente familiar. Se acercaron lentamente. Ana, llamó suavemente la trabajadora social. La mujer volteó. Tenía ojos oscuros, profundas ojeras, la piel marcada por años de sufrimiento. Miró a Valentina sin reconocimiento aparente. Valentina estudió su rostro desesperadamente. Era su madre. Habían pasado 17 años.

Marina tendría 49 ahora. La edad podría coincidir, pero esta mujer parecía mucho mayor, consumida por lo que había vivido. “Hola”, dijo Valentina con voz temblorosa. “Me llamo Valentina, vengo de Morelia.” “Tú eres de Morelia.” La mujer la miró con expresión confusa. “¡Morelia”, repitió lentamente como probando la palabra. Yo no sé, a veces sueño con una ciudad con una catedral rosa. Morelia tiene una catedral rosa. Valentina sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Sí, sí, la tiene. Una catedral hermosa de piedra rosa.

Valentina sacó una fotografía de su bolso. Era de ella misma a los 9 años. La edad que tenía cuando su madre desapareció se la mostró a la mujer. “¿Reconoces a esta niña?” La mujer tomó la foto con manos temblorosas. La estudió por largo rato. Su respiración se aceleró. Hay una niña en mis sueños, susurró. Una niña con coletas. Ella me llama, pero no sé cómo se llama. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo recordar. La trabajadora social intervino suavemente.

Ana tiene amnesia disociativa. Es un mecanismo de defensa del cerebro ante trauma extremo. Bloqueó recuerdos de su vida anterior. Hemos trabajado en terapia, pero ha sido difícil recuperar esos recuerdos. Ochoa habló. ¿Podemos hacer una prueba de ADN? Si esta mujer es Marina Solís, su ADN coincidirá con el de Valentina. La trabajadora social asintió, por supuesto, con el consentimiento de Ana. Ana o quien fuera esta mujer, aceptó. Querían respuestas tanto como Valentina. Se tomaron las muestras ese mismo día.

Los resultados tardarían dos semanas. Fueron las dos semanas más largas de la vida de Valentina. No se atrevía a tener esperanza, pero tampoco podía evitarla. Y si era su madre. Y si después de 17 años finalmente la había encontrado, pero también en qué condición. Esta mujer estaba rota, su mente fragmentada por años de horror. Octavio quería viajar a Chilpancingo inmediatamente, pero Valentina lo convenció de esperar los resultados del ADN. No quería que su padre sufriera otra desilusión si resultaba que esta mujer no era marina.

Las dos semanas se arrastraron. Valentina apenas dormía, apenas comía. Patricio hacía lo posible por mantener la cuerda, pero incluso él estaba afectado por la posibilidad. Finalmente, el 5 de octubre de 2012 llegaron los resultados. Ochoa llamó a Valentina. Había estado esperando junto al teléfono todo el día. Contestó al primer timbre. Sí. Su voz apenas funcionaba. Hubo una pausa del otro lado. Valentina, dijo Ochoa, y por su tono Valentina supo. El ADN coincide, Ana es tu madre, es Marina Solís.

Valentina cayó de rodillas. Patricio corrió hacia ella pensando que se había desmayado, pero ella solo lloraba. 17 años. 17 años de buscar, de preguntar, de no saber. Y ahora tenía una respuesta. Su madre estaba viva, destrozada, perdida en su propia mente, pero viva. Sintió una mezcla de alegría intensa y dolor profundo. Marina había sobrevivido, pero a qué costo qué había tenido que soportar durante todos estos años. Llamó a su padre. Octavio escuchó las noticias en silencio. Cuando Valentina terminó de hablar, él no dijo nada por un largo momento.

Luego escuchó un soylozo del otro lado. Su padre, ese hombre fuerte que raramente mostraba emoción, lloraba. Está viva. Repetía, Marina está viva. Era algo que había dejado de creer posible hacía años. Se había resignado a que su esposa estaba muerta y ahora este milagro imposible. Viajaron juntos a Chilpancingo al día siguiente. El reencuentro fue agridulce. Marina miró a Octavio y a Valentina sin reconocimiento claro en sus ojos. “¿Los conozco?”, preguntó con voz infantil. Octavio se acercó lentamente, lágrimas corriendo por su rostro.

Soy Octavio, tu esposo, y ella es Valentina, nuestra hija. Marina tocó el rostro de Octavio suavemente, como si estuviera tratando de recordar a través del tacto. Octavio repitió, sí, creo, creo que sí te conozco. Los doctores explicaron que recuperar la memoria de Marina, si es que era posible, tomaría tiempo. probablemente había sufrido trauma físico y psicológico severo. Según lo que habían podido reconstruir, había sido vendida a un prostíbulo en Guerrero, donde la mantuvieron cautiva durante años. En algún momento había sido trasladada a otro lugar.

Los detalles eran confusos incluso para ella. Había pasado casi dos décadas en cautiverio, explotada, abusada, su identidad borrada. El caso de Marina se convirtió en noticia nacional. Era raro que víctimas de trata fueran encontradas vivas después de tanto tiempo. Su historia puso luz sobre un problema que México había ignorado por demasiado tiempo. Las miles de mujeres desaparecidas, muchas víctimas de redes de explotación sexual. El gobierno prometió acciones. Algunos políticos usaron el caso para sus campañas, pero para la familia Solís era algo profundamente personal.

Marina regresó a Morelia en noviembre. Octavio preparó la casa, el cuarto que había mantenido intacto durante 17 años. Valentina la visitaba todos los días. Lentamente, muy lentamente, Marina comenzó a reconectar con fragmentos de su vida anterior. Miraba fotografías viejas y a veces algo brillaba en sus ojos. Esa soy yo decía con sorpresa. Yo era esa persona. Era como ver a alguien reconstruir su identidad pieza por pieza. Hubo momentos buenos. Marina recordó que le gustaban las conchas de la panadería.

Recordó la canción que solía cantarle a Valentina para dormir. Recordó el nombre de su madre fallecida, pequeñas victorias que significaban el mundo. Pero también hubo momentos oscuros, pesadillas terribles que la hacían gritar en la noche, ataques de pánico, días donde no reconocía a nadie y tenía miedo de todo. El camino a la recuperación sería largo y tal vez nunca estaría completa. Octavio se convirtió en su cuidador principal. Después de 17 años de esperar, finalmente podía cuidar a su esposa nuevamente.

La peinaba por las mañanas, le preparaba su comida favorita, le leía en las tardes. A veces Marina lo miraba con confusión. Otras veces tomaba su mano y sonreía. Y en esos momentos Octavio veía a la mujer que había amado todavía ahí en algún lugar debajo de todo el trauma. Valentina tuvo que procesar emociones complejas. Había recuperado a su madre, pero esta mujer no era la mamá que recordaba. Esa marina había desaparecido el 23 de enero de 1995 y nunca volvería completamente.

Esta Marina era alguien nuevo, alguien que había sobrevivido cosas inimaginables y había salido cambiada fundamentalmente. Valentina tuvo que aprender a amar a esta nueva persona, a construir una relación desde cero. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo. En cuanto a justicia, fue complicada. La mayoría de los responsables directos estaban muertos. Bonifacio Lara enfrentó cargos por obstrucción a la justicia y perdió su pensión, pero por su edad y salud delicada no fue a prisión. Algunos miembros sobrevivientes de la red fueron procesados basándose en el testimonio de Marina, aunque fragmentado.

Fueron sentencias pequeñas que no reflejaban la magnitud de sus crímenes. El sistema, incluso en 2012, seguía siendo imperfecto, pero algo había cambiado. El caso de Marina Solís impulsó reformas reales en cómo Michoacán manejaba casos de personas desaparecidas. Se creó un banco de ADN para ayudar a identificar a víctimas. Se implementaron protocolos más estrictos para investigar desapariciones. Se entrenó mejor a los policías. No era perfecto, pero era progreso. Y ese progreso estaba construido sobre el sufrimiento de Marina y las otras mujeres que habían sido olvidadas por el sistema.

Dos años después, en 2014, Marina tuvo un día especialmente claro. Estaba sentada en el jardín de su casa con Valentina. De repente volteó hacia su hija y la miró realmente con reconocimiento completo en sus ojos. Valentina, dijo, “Mi bebé, te dejé sola, lo siento tanto.” Era la primera vez en 17 años que Marina era completamente ella misma. Valentina la abrazó y ambas lloraron. El momento duró solo unos minutos antes de que la confusión regresara, pero había sucedido.

Su madre había regresado, aunque fuera brevemente. Octavio murió en 2016 a los 71 años. Su corazón finalmente se dio, pero murió en paz con Marina a su lado. Aunque ella no siempre lo reconocía, estaba ahí. Después de 17 años de búsqueda incansable, había podido pasar sus últimos años con la mujer que amaba. En su funeral, Valentina habló sobre la devoción inquebrantable de su padre, su negativa a darse por vencido. Él sabía que ella volvería, dijo, y tenía razón.

Marina sigue viva, viviendo con Valentina y Patricio. Tiene días buenos y días malos. A veces recuerda, a veces no, pero está rodeada de amor, algo que le fue negado durante demasiados años. Valentina tuvo una hija en 2015. La nombró Marina en honor a su madre. La pequeña Marina trae alegría a la casa y la Marina Mayor parece conectar con ella de maneras que no puede con otros. Tal vez el vínculo entre abuela y nieta trasciende la memoria.

El 23 de enero de cada año, Valentina lleva a su madre al mercado independencia. Caminan juntas por los puestos de verduras, comprando jitomates y cilantro. Es una rutina que Valentina estableció esperando que la familiaridad ayude a su madre a recordar. Algunos años, Marina parece reconocer el lugar. otros años solo disfruta del paseo. Pero siempre, antes de irse, Marina agarra la mano de Valentina con fuerza. No me sueltes, dice, “no quiero perderme.” Y Valentina promete, “Nunca, nunca te voy a soltar.

La historia de Marina Solís no tiene un final feliz perfecto. Las historias reales rara vez lo tienen, pero tiene algo más valioso. Tiene verdad. Es un testimonio de la resiliencia humana, del amor inquebrantable de una familia y de la importancia de nunca dejar de buscar. Es un recordatorio de que detrás de cada estadística de persona desaparecida hay una vida real, una familia destrozada, un vacío que nunca se llena completamente. Y es una advertencia, estas historias no son del pasado.

Mujeres siguen desapareciendo en México y en todo el mundo. Familias siguen buscando. El sistema sigue fallando hasta que como sociedad tomemos en serio la protección de las mujeres, hasta que exijamos justicia real, hasta que cada desaparición sea tratada con la urgencia y recursos que merece, habrá más marinas, más valentinas, más Octavios, más vidas destrozadas por la indiferencia y la corrupción, pero también hay esperanza en activistas como Valentina que transforman su dolor en acción, en oficiales como la agente Ochoa, que realmente se preocupan, en familias que se niegan a olvidar, en cada persona que dice no más a la violencia contra las mujeres.

El cambio es lento, dolorosamente lento, pero está sucediendo. historia a la vez, una familia a la vez, una mujer encontrada a la vez. Marina nunca recuperó completamente su memoria. Los 17 años perdidos permanecen en gran parte en blanco. Tal vez una misericordia considerando lo que sufrió, pero recuperó algo más importante. Recuperó su humanidad, su dignidad, su familia. Ya no es solo una víctima, es una sobreviviente y su historia, aunque dolorosa, se convirtió en un catalizador para el cambio.

En la casa de Valentina hay una fotografía que significa todo. Es de 2013, un año después del reencuentro. Muestra a tres generaciones de mujeres solís Marina con sus ojos todavía perdidos, pero sonriendo suavemente. Valentina abrazando a su madre con amor protector. Y en el vientre de Valentina, apenas visible, la próxima generación. Es una imagen de pérdida y recuperación, de dolor y esperanza, de una familia que fue destrozada, pero se negó a permanecer rota. 17 años después de que un taxista finalmente rompió el silencio, Marina Solís está en casa.

No es el final que ninguno hubiera elegido, pero es un final. Y después de casi dos décadas de preguntas sin respuesta, eso es algo para las familias de las otras mujeres que nunca fueron encontradas. La historia de Marina ofrece algo precioso pero agonizante. Esperanza y el compromiso de que sus hijas, hermanas, madres no serán olvidadas, que la búsqueda continuará, que la verdad, sin importar cuánto tarde, eventualmente saldrá a la luz.