A las 14:23 del 12 de octubre de 1967, Marta Sifuentes y Héctor Baamonde entraron caminando a la comisaría de Coyaique con expresiones que el sargento de guardia describiría más tarde como rostros de quienes han visto el fin del mundo y regresaron para contarlo. Vestían la misma ropa con la que habían salido esa mañana de su casa en el sector de los ñadis, pero algo en ellos había cambiado de forma imperceptible y aterradora. Cuando el oficial les preguntó dónde habían estado durante las últimas horas, Marta comenzó a llorar sin control, aferrándose al brazo de su esposo con una fuerza que dejó marcas rojas en su piel.

Héctor, con voz quebrada que parecía provenir de muy lejos, pronunció una frase que quedaría registrada en el acta policial número 847a. Estuvimos allí 6 años completos. Tuvimos una hija, la vimos crecer, construimos una vida entera, pero cuando regresamos solo habían pasado 8 horas. El sargento creyó inicialmente que se trataba de una broma de malgusto o del efecto de alguna sustancia alucinógena, pero cuando revisó los registros de desaparición, confirmó que la familia de la pareja los había reportado como perdidos apenas esa mañana, a las 09:15.

cuando no llegaron a la misa dominical en la capilla de Villa Ortega. 8 horas y 14 minutos después, allí estaban de pie frente a él, afirmando haber vivido 2190 días en un lugar que no aparecía en ningún mapa. No había signos de deshidratación extrema, no mostraban el desgaste físico de años de exposición, pero sus ojos contenían algo que ningún examen médico podría medir, la certeza absoluta de quienes han experimentado el transcurso completo de más de medio década, mientras el resto del mundo apenas había completado la rotación parcial de un solo día.

Cuando los médicos finalmente los examinaron, encontraron algo que desafiaría toda lógica. Marta estaba embarazada de tres meses, pero había dado a luz apenas esa mañana en un hospital que no existía en este mundo. El caso que estás a punto de conocer permanece archivado bajo el código DTD167 en los archivos clasificados del Ministerio del Interior de Chile, sellado durante más de cinco décadas bajo la categoría de distorsión temporal documentada. Durante años, solo un puñado de investigadores tuvo acceso a los testimonios completos de Martuentes y Héctor Baamonde, una pareja que desapareció durante 8 horas en la región

de Aisen y regresó con memorias detalladas, fotografías imposibles y evidencia física de haber vivido 6 años completos en una realidad paralela. No se trata de una leyenda urbana ni de un relato fantástico. Cada testimonio fue grabado, cada detalle médico documentado, cada objeto recuperado analizado por expertos que no pudieron explicar su origen.

Es fundamental saber que estas historias trascienden fronteras, que el misterio no conoce límites geográficos y que en cualquier rincón del mundo lo imposible puede volverse real.

Lo que Martha y Héctor experimentaron ese 12 de octubre no fue una alucinación colectiva ni un episodio psicótico compartido. Fue algo mucho más profundo y aterrador, una fractura en el tejido mismo del tiempo que les permitió vivir 6 años en una dimensión alternativa mientras en nuestro mundo apenas transcurrían 8 horas.

Y lo más inquietante de todo es que no fueron los únicos. Antes de proceder con el primer capítulo de esta investigación, confirma en los comentarios que estás listo para conocer la verdad completa, porque una vez que cruces este umbral del conocimiento, tu percepción del tiempo y la realidad nunca volverá a ser la misma. Marta y Fuentes tenía 28 años cuando su realidad dejó de obedecer las leyes del tiempo. Había nacido en Puerto Aisén en 1939, hija de un comerciante de lanas y una maestra rural que le enseñó a leer usando ejemplares atrasados del diario El Mercurio.

Conoció a Héctor Baamonde en 1963 durante una feria ganadera en Koyaike, donde él trabajaba como inspector de la Corporación de Fomento. agropecuario, verificando el ganado que llegaba desde las estancias australes. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña en la capilla de Villa Ortega con apenas 20 invitados y un fotógrafo que capturó cuatro imágenes que aún se conservan en el expediente oficial. Para octubre de 1967, la pareja vivía en una casa modesta de madera en el sector de los Ñadis, a 8 km del centro de Coiike.

Héctor había conseguido un empleo mejor remunerado en la oficina regional de agricultura mientras Marta trabajaba tres veces por semana como ayudante en la biblioteca municipal. No tenían hijos aún, aunque ambos lo deseaban. Los vecinos los describían como personas tranquilas. reservadas, que asistían puntualmente a misa cada domingo y mantenían su jardín impecable incluso durante los inviernos brutales de la Patagonia. Nada en sus vidas sugería que estaban a punto de convertirse en el centro de un fenómeno que desafiaría la comprensión humana del tiempo lineal.

La mañana del 12 de octubre amaneció fría pero despejada con temperaturas cercanas a los 2 gr. Marta preparó mate cocido y pan amasado, mientras Héctor revisaba unos documentos de trabajo que debía entregar el lunes siguiente. A las 08:30, según el testimonio de la vecina Elisa Moraga, los vio salir de su casa caminando hacia el camino principal. Vestían ropa dominical. Héctor con traje gris oscuro y corbata azul. Marta con un vestido de lana verde oliva y un abrigo beige que había heredado de su madre.

Llevaban una Biblia pequeña que solían compartir durante el servicio religioso. El camino desde los ñadis hasta la capilla de Villa Ortega medía aproximadamente 5 km de sendero de ripio que serpenteaba entre colinas bajas cubiertas de coironales y pequeños bosques de lengas. Era una ruta que ambos conocían perfectamente, que habían recorrido docenas de veces sin incidentes. El cielo se mantenía limpio, sin señales de tormenta ni neblina, con una visibilidad que permitía ver las cumbres nevadas del cerro divisadero.

A lo lejos no había razón alguna para preocuparse. Y sin embargo, a las 09:15, cuando el padre Esteban Uloa llamó a los feligreses para iniciar la misa, Marta y Héctor no estaban entre los presentes. La hermana de Marta, Lucías y Fuentes, quien esperaba encontrarse con ellos en la entrada de la capilla, sintió la primera punzada de inquietud cuando pasaron 15 minutos sin que aparecieran. Conocía la puntualidad obsesiva de su hermana, quien jamás llegaba tarde a ningún compromiso.

Después de la misa, Lucía caminó hasta la casa de los ñadis, acompañada por su esposo. Encontraron la vivienda cerrada con llave, las cortinas corridas, el fogón de la cocina aún tibio. Todo indicaba que habían salido con intención de regresar pronto. En la mesa del comedor había dos tazas de mate cocido a medio beber y el reloj de pared marcaba las 0827, detenido por alguna razón que nadie podría explicar. A las 11:40, Lucía reportó la desaparición a la comisaría de Coyaike.

El cabo Reinaldo Pizarro anotó los datos básicos en el libro de novedades y organizó un grupo de búsqueda improvisado compuesto por cinco carabineros y siete voluntarios civiles. comenzaron a recorrer el camino entre los Ñadis y Villa Ortega, llamando los nombres de la pareja, revisando ambos lados del sendero en busca de señales de caída, accidente o desvío involuntario. No encontraron absolutamente nada, ni huellas que salieran del camino, ni prendas de ropa abandonadas, ni indicios de forcejeo. Era como si Martha y Héctor hubieran simplemente dejado de existir en algún punto específico de esos 5 km.

Lo que nadie sabía en ese momento era que mientras el grupo de búsqueda peinaba el sendero bajo el sol austral de octubre, Marth y Héctor estaban experimentando algo que ningún manual de física podía explicar, según relatarían después con voces entrecortadas y ojos que parecían mirar a través de las paredes alrededor de las 08:40 de la mañana, mientras caminaban conversando sobre la posibilidad de comprar un terreno más grande. La luz del día cambió. No se oscureció ni se intensificó, simplemente cambió de calidad, volviéndose más densa, más pesada, como si el aire mismo adquiriera una textura viscosa que ralentizaba cada movimiento.

Héctor describió la sensación como caminar dentro de agua tibia que no moja. Mientras Marta recordaba haber sentido un zumbido grave que parecía provenir de todas direcciones simultáneamente, vibrando en su pecho y haciendo que sus dientes resonaran. El paisaje familiar del camino comenzó a desdibujarse en los bordes de su visión periférica, como una fotografía que pierde foco gradualmente desde los márgenes hacia el centro. Los árboles que conocían perfectamente se volvían borrosos. Las colinas lejanas se disolvían en una bruma que no era niebla, sino algo más extraño, una distorsión óptica que hacía que el mundo pareciera estar siendo borrado por una goma invisible.

Intentaron detenerse, regresar, pero sus piernas continuaban moviéndose como si obedecieran una voluntad ajena. Marta intentó gritar, pero su voz salió distorsionada, ralentizada, como una grabación reproducida a velocidad incorrecta. Héctor extendió la mano para tomarla y cuando sus dedos se encontraron sintieron una descarga eléctrica que no dolía, pero que los conectó de forma inexplicable, como si sus sistemas nerviosos se fusionaran momentáneamente. Y entonces, en una fracción de segundo que pareció durar eternidades, el mundo que conocían desapareció completamente, reemplazado por algo que sus cerebros tardaron varios minutos en procesar.

como real. Cuando la visión se aclaró, ya no estaban en el camino de Ripio entre los Ñadis y Villa Ortega. Estaban parados en el centro de una plaza pequeña, rodeados por edificios de arquitectura que reconocían vagamente como chilena, pero con detalles sutilmente incorrectos. Los letreros comerciales mostraban nombres de empresas que nunca habían existido. Los automóviles estacionados en las calles tenían diseños que parecían provenir de una década futura. Y cuando Héctor miró su reloj de pulsera, las manecillas giraban hacia atrás lentamente, como si el tiempo mismo hubiera olvidado en qué dirección debía fluir.

El primer pensamiento coherente que Marta pudo formar fue que estaban soñando. debían haber perdido el conocimiento en el camino, quizás por inhalación de algún gas volcánico que emergía de fisuras subterráneas, y ahora compartían una alucinación vívida, mientras sus cuerpos yacían inconscientes sobre el ripio frío. Pero cuando pellizcó su antebrazo con fuerza suficiente para dejar una marca rojiza, el dolor fue absolutamente real. Héctor, a su lado, miraba fijamente un kiosco de diarios. donde los titulares hablaban de eventos políticos que no reconocían, de nombres de presidentes que nunca habían existido en la historia chilena que conocían.

La fecha impresa en los periódicos decía 14 de octubre de 1967. Dos días después del día en que habían salido de su casa, la plaza donde se encontraban era pequeña, circular, con una fuente de piedra en el centro que emitía un sonido de agua corriente que parecía ligeramente desincronizado con el movimiento visible del líquido. Tres ancianos estaban sentados en bancos de madera pintados de verde alimentando palomas que picoteaban migajas con movimientos mecánicos demasiado regulares para ser naturales.

Cuando Marta intentó acercarse a uno de ellos para pedir ayuda, el hombre levantó la vista y la miró con ojos que parecían reconocerla, aunque ella estaba segura de no haberlo visto jamás en su vida. El anciano sonrió con expresión melancólica y dijo, “Llegas dos días tarde, Martita.” Ya empezábamos a preocuparnos. Héctor sintió que las rodillas dejaban de sostenerlo. Se aferró al brazo de Marta mientras su mente intentaba procesar lo imposible. Este hombre conocía el nombre de su esposa, hablaba como si la hubiera estado esperando.

Pero ellos nunca habían estado en este lugar, o al menos no tenían recuerdos de haber estado allí. El anciano se puso de pie con dificultad, apoyándose en un bastón de madera tallada, y señaló hacia una calle lateral. Tu hermana está en la casa. Ha estado muy nerviosa desde que no llegaste el jueves. Mejor vas rápido antes de que piense lo peor. La voz era amable, preocupada, completamente genuina. No había señales de engaño ni de confusión mental. Caminaron en la dirección indicada porque no sabían qué más hacer.

Las calles estaban pavimentadas con adquines irregulares que Marta no recordaba haber visto en ninguna ciudad chilena. Los edificios eran de dos o tres pisos con fachadas de colores pastel desteñidos por el sol, balcones de hierro forjado donde colgaba ropa que se secaba al viento. Había niños jugando con una pelota de cuero en una esquina. Sus risas sonaban normales, pero sus rostros mostraban una palidez uniforme, como si ninguno hubiera estado expuesto al sol durante mucho tiempo. Una mujer barría la vereda frente a su casa y cuando los vio pasar, levantó la mano en saludo familiar.

Marta, Héctor, qué bueno verlos. Pensé que se habían ido a Koyike sin avisar. Koyaike. El nombre ancló algo en la mente de Héctor. Este lugar se suponía que era Koija Haïike o al menos una versión distorsionada de la ciudad que conocían. Pero los edificios estaban dispuestos de forma incorrecta. Las calles no seguían el trazado que él había memorizado durante 4 años trabajando allí. Era como si alguien hubiera tomado los elementos constitutivos de la ciudad y los hubiera reorganizado según una lógica diferente, creando algo familiar y extraño simultáneamente.

Llegaron a una casa de madera pintada de azul claro con una puerta verde oscuro que tenía grabadas iniciales que Marta reconoció inmediatamente. Mchbas y Fuentes. Héctor Baamonde. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Una mujer de aproximadamente 35 años apareció en el umbral con rasgos que eran una versión envejecida del rostro de Lucía, la hermana de Marta. Pero Lucía tenía 27 años y esta mujer mostraba líneas de expresión alrededor de los ojos, canas tempranas en el cabello recogido en un moño alto.

“Por fin”, dijo con voz entre aliviada e irritada. ¿Dónde estuvieron? Los esperé toda la tarde del jueves. Preparé cazuela para nada y ustedes aparecen dos días después como si no hubiera pasado nada. La mujer los abrazó con fuerza genuina y Marta sintió el olor conocido del perfume que su hermana usaba, esa mezcla de lavanda y limón que ella misma le había regalado en su último cumpleaños. Pero esto no era Lucía, no podía serlo, o tal vez sí lo era, pero una Lucía que había vivido 8 años adicionales que no correspondían con la línea temporal que

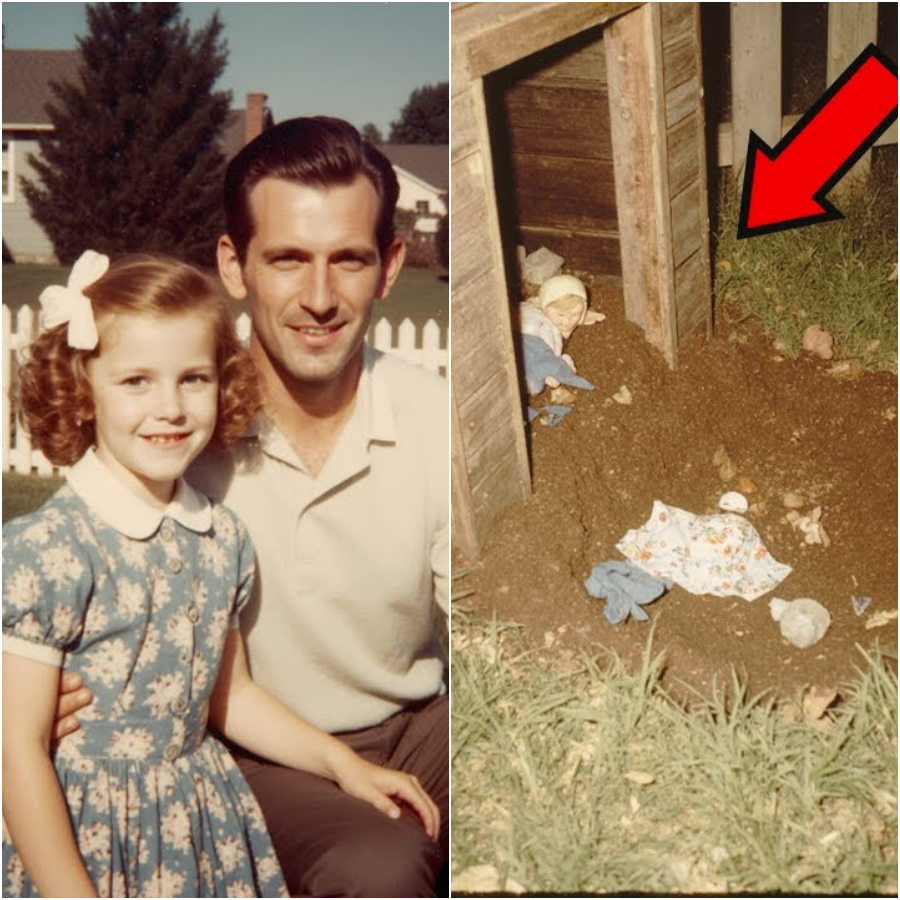

Marta conocía, entraron a la casa siguiendo los gestos de la mujer que insistía en que se sentaran, que debían estar exhaustos después del viaje. El interior era abrumadoramente familiar. Los mismos muebles que Marta recordaba de la casa de su hermana, pero dispuestos de forma ligeramente diferente. Fotografías en las paredes mostraban momentos que nunca habían ocurrido. Marta y Héctor en una playa que no reconocían, rodeados de tres niños pequeños que sonreían a la cámara. Marta con un vientre prominente de embarazo avanzado.

Héctor con el cabello más largo y una barba que jamás se había dejado crecer. Héctor tomó una de las fotografías con manos temblorosas, la examinó bajo la luz que entraba por la ventana. No era un montaje burdo ni una manipulación obvia. La calidad del papel fotográfico era consistente con la época. Los colores mostraban el desgaste natural de varios años de exposición a la luz. Y lo más perturbador, se reconocía a sí mismo en esa imagen, no como un impostor o un doble, sino como la misma persona fotografiada en un momento que su memoria insistía en que nunca había vivido.

Lucía dijo finalmente con voz que apenas salía de su garganta. ¿Qué año es? La mujer lo miró con expresión confundida, casi preocupada. 1967. Héctor 14 de octubre de 1967. ¿Te sientes bien? ¿Quieres que llame al Dr. Ramírez? Marta sintió que la habitación comenzaba a girar lentamente. Se sentó en el sofá antes de que sus piernas cedieran completamente. Intentó organizar los pensamientos en algún orden lógico. Habían salido de su casa esa mañana, 12 de octubre de 1967. habían caminado por el sendero familiar.

Algo había sucedido, una alteración en la luz, en el aire, en la textura misma de la realidad. Y ahora estaban aquí, en un lugar que se parecía a su mundo, pero que insistía en que habían vivido años que no recordaban. Los niños, murmuró casi sin darse cuenta. Las fotografías muestran niños. Nosotros no tenemos hijos. Lucía, o la versión de Lucía que habitaba este lugar, se arrodilló frente a ella con expresión genuinamente alarmada. Marta, me estás asustando. Claro que tienen hijos.

Catalina tiene 5 años. Los mellizos Andrés y Felipe tienen tres. Están en casa de mamá porque ustedes iban a Santiago por el tratamiento. Tratamiento? La palabra flotó en el aire como una pregunta que nadie había formulado. Héctor se obligó a preguntar, aunque cada fibra de su ser quería huir de ese lugar, correr hasta encontrar algo reconocible, algo que confirmara que el mundo que conocían aún existía en alguna parte. Qué tratamiento. Lucía tomó la mano de Marta con suavidad que parecía ensayada, practicada durante meses de dar la misma noticia difícil una y otra vez.

El tratamiento para la leucemia, Marta. Por eso fueron a Santiago a ver a los especialistas del Hospital Salvador. Nos tenías a todos muy preocupados cuando se atrasaron. Pensé que tal vez habían decidido quedarse unos días más para hacer los exámenes completos. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Marta levantó la vista hacia Héctor y en sus ojos vio reflejado el mismo terror que ella sentía. creciendo en su pecho. Este lugar no era simplemente una versión alternativa de su mundo, era una realidad completa y funcional, donde ellos habían vivido vidas enteras que no recordaban, donde tenían tres hijos que nunca habían concebido, donde Marta padecía una enfermedad que en su línea temporal original no existía.

Y lo más aterrador de todo, este mundo insistía en que ellos pertenecían aquí, que siempre habían estado aquí. que los recuerdos contradictorios en sus mentes eran el error, no la realidad que los rodeaba. Durante las siguientes dos horas, Marta y Héctor intentaron mantener una apariencia de normalidad mientras su mundo interior se desintegraba como papel mojado. Aceptaron el té que Lucía preparó. respondieron preguntas vagas sobre el supuesto viaje a Santiago con monosílabos cuidadosamente calibrados para no revelar su completa ignorancia sobre eventos que supuestamente habían vivido.

Cada minuto que pasaba agregaba nuevas capas de horror a su situación. Lucía mencionó casualmente que el auto de Héctor estaba en el taller desde el martes por un problema en la transmisión. Héctor no tenía auto, nunca había tenido uno. No sabía conducir más que tractores de la cooperativa agrícola. Cuando Lucía subió al segundo piso para buscar unos documentos médicos que insistía en que debían revisar con atención, Héctor agarró a Marta del brazo con fuerza desesperada. “Tenemos que salir de aquí”, susurró con voz quebrada.

“Esto no es real. No puede ser real. Somos nosotros los reales. Nuestra vida es la verdadera y este lugar es, no sé qué es, pero no es donde pertenecemos. Marta asintió, aunque una parte horrible de su mente comenzaba a preguntarse cómo podían estar tan seguros y si era al revés. ¿Y si esta era la realidad auténtica? Y sus recuerdos de otra vida eran los falsos, implantados por algún proceso que no comprendían. Salieron de la casa mientras Lucía aún buscaba en el piso superior, caminando rápidamente, pero sin correr, para no llamar la atención.

Las calles de esta versión distorsionada de Koijaike estaban más concurridas ahora con gente que iba y venía realizando compras, conversando en las esquinas, viviendo vidas normales en un mundo que insistía en su propia validez. Pasaron frente a una tienda de ropa donde el maniquí del escaparate vestía un abrigo idéntico al que Marta usaba en ese momento. Una placa pequeña al pie del maniquí decía: “Modelos y fuentes, como lo usa Marta, su nombre, su apellido, como si ella fuera conocida aquí, como si tuviera algún tipo de relevancia local.

Llegaron a lo que debería haber sido la plaza de armas de Koya, pero la disposición estaba completamente alterada. La iglesia que recordaban al lado este estaba ubicada al norte. El edificio de la gobernación era de tres pisos en lugar de dos. Y en el centro, donde debería estar el monumento al ovejero, había una estatua de bronce que representaba a una pareja de pie, tomados de la mano, mirando hacia el horizonte. Héctor se acercó para leer la placa en la base y sintió que la sangre abandonaba su rostro.

A Marta y Héctor Baamonde, decía la inscripción. Pioneros de la nueva colonización. 1964-1973. Su valentía abrió caminos que otros seguirán. 6 años en el futuro. Desde el punto de partida que recordaban. Marta leyó la placa una, dos, tres veces, como si la repetición pudiera alterar las palabras grabadas en el metal. “Estamos muertos”, susurró finalmente. “En este mundo estamos muertos. Morimos en 1973. Esta es, no sé qué es esto, un recuerdo, un fantasma de una realidad que nunca llegó a ser.” Héctor negó con la cabeza, aunque no tenía argumentos para refutar la teoría.

tocó la estatua con la palma de la mano. El bronce estaba frío, sólido, absolutamente real bajo sus dedos. Un hombre mayor se acercó a ellos con expresión sorprendida y emocionada. Dios mío, Marta, Héctor, no puedo creer que estén aquí. Pensé que todavía estaban en Santiago con los doctores. ¿Cómo está todo? ¿Hay buenas noticias sobre el tratamiento? Era Manuel Soto, un colega de Héctor de la oficina agrícola, pero se veía al menos 15 años más viejo que el Manuel que recordaban.

Líneas profundas surcaban su frente, su cabello completamente gris, su postura encorbada por décadas de trabajo físico. Héctor intentó hablar, pero las palabras se atascaron en algún lugar entre su cerebro y su lengua. Manuel pareció interpretar el silencio como mala noticia. Su expresión se suavizó en compasión. Lo siento mucho, Martita. Sé que es duro, pero eres fuerte. Siempre lo ha sido. Recuerda todo lo que pasaron cuando colonizaron el sector de Valle Hermoso. Si sobrevivieron a esos dos primeros inviernos sin provisiones adecuadas, pueden sobrevivir a esto también.

Valle hermoso. Otro nombre que no significaba nada para ellos. Manuel continuó hablando ajeno a su confusión. Los niños están bien, ¿verdad? Catalina debe estar enorme ya. La última vez que la vi tenía la altura de mi cintura. Y los mellizos, esos diablos traviesos, seguro están dando trabajo a tu mamá. Marta encontró su voz, aunque salió ronca y apenas audible. Manuel, necesito que me ayudes a entender algo. ¿Qué día es hoy? El hombre la miró con preocupación renovada.

14 de octubre, sábado. Marta, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te lleve a ver al doctor Ramírez? Héctor intervino antes de que su esposa pudiera responder. ¿Y qué año? Manuel rió nerviosamente, como si esperara que fuera una broma cuyo remate aún no llegaba. Cuando vio que hablaban en serio, su expresión cambió a alarma genuina. 1967. Marta, Héctor, me están asustando. ¿Qué les dijeron los doctores en Santiago? ¿Les dieron algún medicamento nuevo que pueda estar causando confusión? Aún era 1967, pero este 1967 contenía 6 años de historia que ellos no habían vivido.

Héctor sintió una conexión formándose en su mente, una teoría tan absurda que apenas se atrevía a articularla. Manuel dijo cuidadosamente, eligiendo cada palabra. ¿Cuándo nos viste por última vez? ¿Cuándo fue? ¿Qué día exactamente? Manuel pensó un momento. El martes pasado en la reunión de la cooperativa discutimos el tema de los nuevos hilos de almacenamiento. Ustedes votaron a favor de construirlos en el sector norte. ¿No lo recuerdan? Héctor cerró los ojos. El martes pasado, tres días antes de que ellos, los verdaderos ellos, los que recordaban haber salido de su casa esa mañana del 12 de octubre, hubieran experimentado lo que fuera que les había sucedido en ese camino de ripio.

Manuel, voy a preguntarte algo que va a sonar extraño, pero necesito que me respondas con la mayor precisión posible. Cuando me viste el martes, yo tenía esta misma ropa. Héctor señaló su traje gris. Manuel examinó la vestimenta con expresión desconcertada. No llevabas los pantalones de trabajo café y esa camisa a cuadros que siempre usas para las reuniones. ¿Por qué? Porque la ropa que llevaban ahora era la que se habían puesto esa mañana en su realidad original, la realidad del 12 de octubre de 1967, donde no tenían hijos ni estatuas conmemorativas, ni una historia de colonización en Valle Hermoso.

Era evidencia física de que eran visitantes en este lugar, no habitantes nativos. Pero si este mundo tenía versiones de ellos que habían vivido aquí durante años, ¿dónde estaban esas versiones ahora? ¿Qué había sucedido con los Marth y Héctor que pertenecían a esta realidad? La respuesta llegó de forma inesperada cuando una niña de aproximadamente 5 años salió corriendo de una panadería cercana con una marraqueta caliente envuelta en papel de diario. Papá, mamá. gritó con voz aguda de alegría genuina.

Abuela dijo que ya habían vuelto, pero no les creí. La niña tenía los ojos de Marta y la estructura ósea de Héctor, una combinación imposible de sus rasgos que no podía ser coincidencia ni actuación. Corrió directamente hacia ellos con los brazos abiertos, esperando ser levantada, abrazada, recibida por los padres que había extrañado durante días. Marta se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras esta niña, Catalina, su supuesta hija que nunca había dado a luz, se detenía a medio metro de distancia, con expresión que pasaba lentamente de la alegría a la confusión y, finalmente, al miedo.

“Mamá”, dijo la niña con voz pequeña y temerosa, “¿Por qué me miras así? ¿Por qué no me abrazas?” Y en ese momento, Marta comprendió la verdad completa y terrible de su situación. Marta se arrodilló instintivamente frente a la niña con movimientos que provenían de algún lugar profundo e inexplicable en su ser. Catalina, porque este era su nombre y de alguna forma horrible Marta lo sabía con certeza, retrocedió un paso con los ojos húmedos comenzando a llenarse de lágrimas.

No eres mi mamá”, susurró la niña con voz quebrada por una intuición infantil que detectaba algo fundamentalmente incorrecto. “Te pareces a mi mamá, pero no eres ella. ¿Dónde está mi mamá de verdad?” La pregunta flotó en el aire como una acusación. Manuel Soto se acercó rápidamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Catalina, mirando a Marta y Héctor con una mezcla de preocupación y algo más oscuro, algo que se aproximaba al recelo. Marta, Héctor, ¿qué está pasando aquí?

La niña tiene razón. Hay algo diferente en ustedes. No puedo explicarlo, pero es como si se detuvo buscando palabras para describir lo que sus sentidos detectaban, pero su razón se negaba a aceptar. Es como si no fueran completamente ustedes mismos. Héctor sintió que el pánico comenzaba a trepar por su columna vertebral. No podían quedarse allí expuestos en medio de la plaza. rodeados de personas que comenzaban a notar las discrepancias. Ya varios transeútes se habían detenido, observándolos con expresiones que variaban entre curiosidad y alarma.

Una mujer señaló hacia ellos y murmuró algo a su acompañante. Un grupo de tres hombres jóvenes se acercaba lentamente desde la esquina opuesta con posturas que sugerían más que simple interés casual. Tenemos que irnos”, le dijo Héctor a Marta en voz baja, tomándola del brazo para ayudarla a levantarse. Pero cuando intentaron alejarse, Manuel los detuvo con un agarre firme en el hombro de Héctor. No pueden irse así no más. Si algo está mal, si necesitan ayuda, la comunidad está aquí para ustedes.

Pero no pueden simplemente aparecer después de días, comportarse de forma extraña con su propia hija y luego desaparecer. Eso no es lo que hacen las personas responsables. Había reproche en su voz. Uh, pero también preocupación genuina. Marta miró a Catalina, quien se aferraba ahora a la pierna de Manuel con expresión de niña, que ha visto algo que no debería existir. Y en ese momento de claridad terrible, Marta comprendió la verdad completa. No habían reemplazado a las versiones de ellos que pertenecían a este mundo.

Habían sido superpuestos. Los verdaderos Marta y Héctor de esta realidad aún existían en algún lugar. probablemente tan confundidos como ellos mismos. Y este mundo podía sentir la diferencia. podía detectar que había dos conjuntos de conciencias ocupando los espacios que debería haber ocupado solo uno. Lo siento”, murmuró Marta, aunque no estaba segura de a quién se disculpaba, “A la niña que la miraba con ojos llenos de traición, a Manuel, cuya amistad con la otra versión de su esposo estaba siendo violada por esta presencia impostora, o a los Marth y Héctor que pertenecían aquí, cuyas vidas estaban

siendo interrumpidas por intrusos dimensionales.” tomó la mano de Héctor y comenzaron a caminar rápidamente hacia el borde de la plaza, ignorando los llamados de Manuel, los murmullos crecientes de la multitud que comenzaba a formarse. Corrieron. No tenían destino, solo el impulso primitivo de escapar, de poner distancia entre ellos y el horror de ver sus vidas vividas por versiones de sí mismos que no recordaban ser. Las calles se volvían menos familiares a medida que avanzaban hacia la periferia de esta coijaque alterada.

Los edificios se espaciaban más, reemplazados gradualmente por terrenos valdíos cubiertos de coironales amarillentos. Y entonces, en el horizonte, Héctor vio algo que hizo que su corazón se detuviera momentáneamente, el camino, el mismo camino de Ripio que conectaba los ñadis con Villa Ortega en su realidad original. Serpenteaba entre las colinas bajas exactamente como lo recordaba, con las mismas curvas, las mismas formaciones rocosas a los lados. era el único elemento de este mundo que parecía completamente idéntico a lo que conocían.

Allí jadeó señalando el sendero. Si entramos aquí, tal vez podamos salir de la misma forma. Tal vez el camino es, no sé, un puente, un punto de intersección entre las realidades. No tenían otra opción. Comenzaron a correr por el camino, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo, los músculos protestando. Detrás de ellos escuchaban voces que se acercaban, gente que los seguía, tal vez buscando ayudarlos o tal vez buscando respuestas sobre por qué los baamondes respetables y conocidos se comportaban como extraños en su propia ciudad.

Marta tropezó con una piedra y casi cayó, pero Héctor la sostuvo manteniéndola en pie, empujándola hacia adelante, y entonces sucedió nuevamente. La luz cambió de calidad, volviéndose densa y viscosa. El zumbido grave regresó, vibrando en sus huesos, haciendo que sus dientes resonaran con frecuencia discordante. El paisaje comenzó a desdibujarse en los bordes. Los sonidos de persecución detrás de ellos se distorsionaron y ralentizaron como una grabación con las baterías agotándose. Héctor sintió la misma descarga eléctrica cuando apretó la mano de Marta.

Esa conexión inexplicable que fusionaba sus sistemas nerviosos en una sola red pulsante de terror y esperanza desesperada, el mundo se disolvió. Por un momento que podría haber durado un segundo o una eternidad, no hubo nada, solo oscuridad y el sonido de sus propias respiraciones amplificadas hasta convertirse en huracanes. Marta sintió que estaba cayendo hacia arriba, una contradicción física que su cerebro no podía procesar. Héctor experimentó la sensación de estar siendo estirado en direcciones imposibles, como si cada átomo de su cuerpo intentara ocupar espacios diferentes simultáneamente.

Y entonces, con una sacudida tan abrupta que los hizo caer de rodillas sobre el ripio, estaban de vuelta. El sol brillaba con la intensidad correcta. El aire tenía la textura normal, sin esa densidad viscosa. Los sonidos de la naturaleza patagónica, el viento entre los coironales, el llamado distante de un choroy, eran exactamente como debían ser. Héctor miró su reloj. Las manecillas giraban en la dirección correcta, marcando las 14:10. Habían salido de su casa a las 08:30, 5 hor: 40 minutos.

Eso era todo lo que había transcurrido en este mundo, en su mundo verdadero. Pero en sus mentes, en sus recuerdos, ahora había algo más. Imágenes fragmentadas de 6 años vividos en ese otro lugar. Recuerdos que no eran completamente suyos, pero que tampoco podían negar. Marta cerró los ojos y vio el rostro de Catalina, su hija que nunca había tenido. Sintió el peso fantasma de un embarazo que nunca había experimentado. Héctor recordaba conversaciones con colegas sobre proyectos que nunca había iniciado, viajes a lugares que nunca había visitado.

“Tenemos que ir a la policía”, dijo finalmente Marta con voz temblorosa. Tenemos que decirle a alguien lo que pasó. Nadie va a creernos, pero tenemos que intentarlo. El sargento Ramiro Ugarte estaba terminando su turno cuando vio entrar a la pareja. Llevaba 22 años en Carabineros de Chile. Había visto de todo. Accidentes brutales en las rutas patagónicas, disputas violentas por tierras entre colonos, incluso un caso de canibalismo durante el invierno del 59 cuando una familia quedó atrapada por nevadas en el valle del río Baker.

Nada lo sorprendía ya. O eso creía hasta que Martifuentes y Héctor Bahamonde entraron tambaleándose a la comisaría con expresiones que no correspondían a este mundo. Marta tenía tierra en las rodillas del vestido verde oliva, como si hubiera caído o se hubiera arrodillado en el camino. Héctor presentaba un rasguño en la mejilla derecha que no recordaba haberse hecho, con sangre seca formando una línea delgada desde el pómulo hasta la mandíbula. Pero lo que más inquietó al sargento Ugarte fueron sus ojos.

Había visto esa mirada antes en soldados que regresaban de la guerra de Corea, en sobrevivientes de avalanchas que habían visto morir a sus compañeros. La mirada de quienes han presenciado algo que fragmenta la comprensión básica de cómo funciona la realidad. Necesitamos reportar algo, comenzó Héctor, pero las palabras se atascaron. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir 6 años comprimidos en 5 horas sin sonar completamente de mente? El sargento Ugarte los invitó a sentarse en las dos sillas frente a su escritorio con gestos tranquilizadores de alguien acostumbrado a tratar con personas en shock.

Tranquilos, respiren hondo. Su familia reportó su desaparición esta mañana. ¿Dónde estuvieron? ¿Les pasó algo en el camino? Marta miró a Héctor buscando confirmación silenciosa antes de hablar. “Vivimos 6 años”, dijo finalmente con voz que temblaba, pero mantenía una firmeza extraña. Salimos de nuestra casa esta mañana a las 8:30. Caminábamos hacia Villa Ortega para la misa y entonces algo pasó, la luz cambió y estuvimos en otro lugar durante 6 años completos. Tuvimos hijos allí. Construimos una vida y luego regresamos.

Y aquí solo habían pasado 5 horas. El sargento Ugarte sacó su libreta con la paciencia profesional, de quien ha escuchado testimonios delirantes durante décadas. Probablemente habían ingerido algún hongo alucinógeno, pensó, o habían sufrido una fuga disociativa causada por estrés. Anotó la fecha y hora. comenzó a hacer las preguntas estándar, pero entonces Marta dijo algo que hizo que su pluma se detuviera a mitad de una palabra. Tengo fotografías. Fotografías de esos 6 años están en el bolsillo de mi abrigo.

Héctor la miró con sorpresa absoluta. No había visto a Marta tomar ninguna fotografía. No había sido consciente de que ella hubiera guardado nada del otro lugar. Marta metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su abrigo Beige y sacó tres fotografías pequeñas del tipo que se revelaba en estudios profesionales con los bordes dentados característicos de la época. las colocó sobre el escritorio del sargento con cuidado reverente, como quien maneja reliquias sagradas o evidencia de crímenes imperdonables.

La primera fotografía mostraba a Marta con un vientre prominente de embarazo avanzado de pie frente a una casa de madera que el sargento no reconocía, pero que claramente existía en algún lugar. La fecha impresa en el reverso decía marzo 1969. La segunda mostraba a Héctor sosteniendo dos bebés recién nacidos envueltos en mantas celestes con expresión de padre exhausto pero radiante. Fecha julio 1969. La tercera era la más perturbadora. Marta, Héctor y tres niños pequeños sentados en una plaza, todos sonriendo a la cámara.

La fecha decía, diciembre 1972. El sargento Ugarte examinó las fotografías bajo la lámpara de su escritorio. No eran montajes amateurs. El papel era consistente con fotografías profesionales de la época. Mostraba el desgaste natural de varios años. Los colores tenían la saturación correcta para impresiones de los años 60, pero las fechas eran imposibles. Estas fotografías supuestamente habían sido tomadas en 1969, 1972, años que aún no habían ocurrido y sin embargo aquí estaban tan tangibles como cualquier evidencia física que hubiera manejado en su carrera.

¿De dónde sacaron esto? preguntó con voz que intentaba mantener la calma profesional, pero comenzaba a mostrar grietas de perturbación genuina. Es algún tipo de broma, un montaje. Marta negó con la cabeza lentamente. Estaban en el bolsillo de mi abrigo cuando regresamos. No sé cómo llegaron allí. En ese otro lugar, en esa otra vida, teníamos álbum completos de fotografías, docenas de ellas. Pero cuando regresamos solo quedaron estas tres. Como si la realidad solo permitiera que existiera evidencia mínima, lo suficiente para probar que no estamos locos, pero no tanto como para romper completamente las leyes de este mundo.

Héctor se quitó el reloj de pulsera con manos temblorosas y lo colocó junto a las fotografías. “Mire esto”, dijo señalando la esfera. El sargento Ugarte se inclinó para observar mejor. El reloj estaba funcionando normalmente ahora, pero en la parte posterior de la caja metálica había una inscripción grabada que no había estado allí cuando Héctor lo había comprado dos años atrás. para papá con amor. Catalina, Andrés, Felipe. 1973 Los nombres de los niños que nunca habían existido. La fecha de un año que aún faltaba 6 años para llegar.

Quiero llamar al Dr. Ramírez, dijo el sargento finalmente tomando el teléfono. No como medida punitiva, sino porque necesitamos documentar esto médicamente. Si ustedes realmente experimentaron lo que dicen haber experimentado, debe haber, no sé, marcadores fisiológicos. Algo. Héctor asintió. En realidad, él también necesitaba saber si había evidencia física más allá de las fotografías y la inscripción. Necesitaba saber si sus cuerpos habían envejecido de alguna forma imperceptible durante esas 5 horas, que para ellos fueron 6 años. El Dr.

Emilio Ramírez llegó 30 minutos después con su maletín negro de cuero gastado y expresión de médico rural acostumbrado a emergencias nocturnas. El sargento Ugarte le explicó la situación en voz baja mientras preparaba la sala de interrogatorios para los exámenes. Ramírez escuchó con escepticismo evidente, pero cuando vio las fotografías, su expresión cambió. Tomó una de las imágenes y la examinó bajo una lupa que sacó de su maletín. “La calidad del papel es auténtica”, murmuró más para sí mismo que para los demás.

El desgaste natural, la distribución de los pigmentos. Esto no es una falsificación reciente. Comenzó los exámenes físicos con Héctor. Presión arterial normal, pulso ligeramente elevado, comprensible dado el estrés. Pero cuando revisó la piel de las manos con atención detallada, encontró algo inexplicable. Había señales microscópicas de envejecimiento que no correspondían con un hombre de 32 años. Pequeñas manchas de edad en el dorso de las manos, casi imperceptibles, pero presentes. Una red fina de arrugas alrededor de los ojos que no había notado en exámenes previos.

Héctor, preguntó con voz cuidadosamente controlada. ¿Cuándo fue la última vez que te hice un chequeo completo? Héctor pensó un momento en mayo, hace 5 meses para el certificado de salud que necesitaba para el trabajo. El doctor Ramírez abrió su registro médico, las anotaciones que llevaba de cada paciente en el pueblo. Comparó las notas de mayo con lo que veía ahora. Había diferencias sutiles pero innegables. El conteo de glóbulos blancos era ligeramente diferente. La textura de la piel mostraba cambios que normalmente tomarían años en desarrollarse.

“Esto es imposible”, murmuró, pero continuó con el examen. Cuando llegó el turno de Marta, lo que encontró lo dejó completamente sin palabras. Marta estaba embarazada. 3 meses de gestación según la palpación abdominal y los signos físicos que cualquier médico competente podía detectar. Pero eso era completamente imposible según los registros médicos que tenía. la había examinado apenas seis semanas atrás por un resfriado común y no había mostrado ninguna señal de embarazo. Las fechas no cuadraban, a menos que a menos que Marta hubiera quedado embarazada en ese otro lugar, en esa otra dimensión, y el embarazo hubiera atravesado la barrera entre realidades cuando ella regresó.

Marta, dijo el doctor con voz que temblaba ligeramente. ¿Sabías que estás embarazada? Ella negó con la cabeza, pero entonces las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente por sus mejillas, porque de alguna forma profunda e inexplicable, sí lo sabía. Había sentido algo diferente en su cuerpo desde que regresaron, una presencia nueva que no había estado allí esa mañana cuando se vistió para ir a misa. En ese otro lugar, susurró, estuve embarazada. Di a luz a Catalina en 1964, pero aquí en este mundo, nunca tuve hijos.

¿Cómo es posible que esté embarazada ahora? El sargento Ugarte sintió que la temperatura de la sala descendía varios grados. miró las fotografías sobre su escritorio, el reloj con la inscripción imposible, las anotaciones médicas que contradecían la lógica temporal y comprendió que estaba frente a algo que excedía completamente su experiencia, su entrenamiento, su comprensión básica de cómo funcionaba el universo. Durante las siguientes 48 horas, la comisaría de Coyaike se transformó en un centro de operaciones improvisado para investigar lo que el sargento Ugarte comenzó a llamar en sus informes como el incidente Bahamde.

Llamó a Santiago solicitando la presencia de especialistas del Ministerio del Interior. Contactó a la Universidad de Chile pidiendo que enviaran físicos y psicólogos. Incluso en un momento de desesperación metodológica, consideró contactar a la Iglesia Católica para solicitar la opinión de teólogos sobre la posibilidad de intervención divina o demoníaca. Marta y Héctor fueron alojados en una habitación del hospital regional, no como prisioneros, sino como pacientes bajo observación intensiva. El 15 de octubre de 1967, a las 11:30 de la mañana llegaron a CO Haike dos agentes del Ministerio del Interior.

Confiscaron las fotografías, el reloj con la inscripción imposible, todos los registros médicos y las declaraciones grabadas. El sargento Ugarte fue instruido de clasificar el caso bajo máximo secreto y nunca volver a hablar del tema. El expediente DTD167 fue sellado y trasladado a Santiago en un maletín metálico custodiado por personal militar. Marta dio a luz en junio de 1968 a una niña completamente sana. La llamaron Catalina, aunque oficialmente nunca explicaron por qué eligieron ese nombre. Los análisis de ADN realizados décadas después, cuando la tecnología estuvo disponible, mostraron algo inexplicable.

La niña contenía marcadores genéticos que no existían en ninguno de sus padres, como si su concepción hubiera ocurrido en un lugar donde las leyes de la herencia genética funcionaban de forma ligeramente diferente. Héctor y Marta vivieron el resto de sus vidas en Koyayike. Nunca volvieron a caminar por ese sendero entre los Ñadis y Villa Ortega. Ocasionalmente, en noches de insomnio hablaban en susurro sobre los otros niños, sobre Andrés y Felipe, los mellizos que existían en algún lugar, pero no en este mundo.

Marta guardó un cuaderno donde escribió cada detalle que podía recordar de esos 6 años. descripciones tan precisas de personas, lugares y eventos que nunca ocurrieron, que los investigadores que finalmente tuvieron acceso al documento quedaron perturbados por su coherencia absoluta. En 1973, exactamente en la fecha que aparecía en la inscripción del reloj, Héctor sufrió un paro cardíaco fulminante. murió instantáneamente, como si un reloj invisible dentro de él hubiera llegado a su término programado. Marta vivió hasta 1989, siempre insistiendo que su historia era real, que en algún lugar existía una dimensión donde ella había sido madre de tres hijos, donde había construido una vida completa en 6 años que aquí nunca transcurrieron.

El expediente permanece sellado. Las fotografías están guardadas en algún archivo secreto del gobierno chileno. Y en Koyayike. Los ancianos aún hablan en voz baja sobre las 8 horas que duraron 6 años. Sobre la pareja que atravesó el velo entre realidades y regresó con recuerdos de una vida que nunca vivieron. Fue real. Fue una alucinación compartida tan poderosa que dejó evidencia física. ¿O existe realmente algún punto en la geografía patagónica donde el tiempo se fractura y permite vislumbrar vidas paralelas?

La respuesta sigue esperando en archivos que nadie puede abrir.