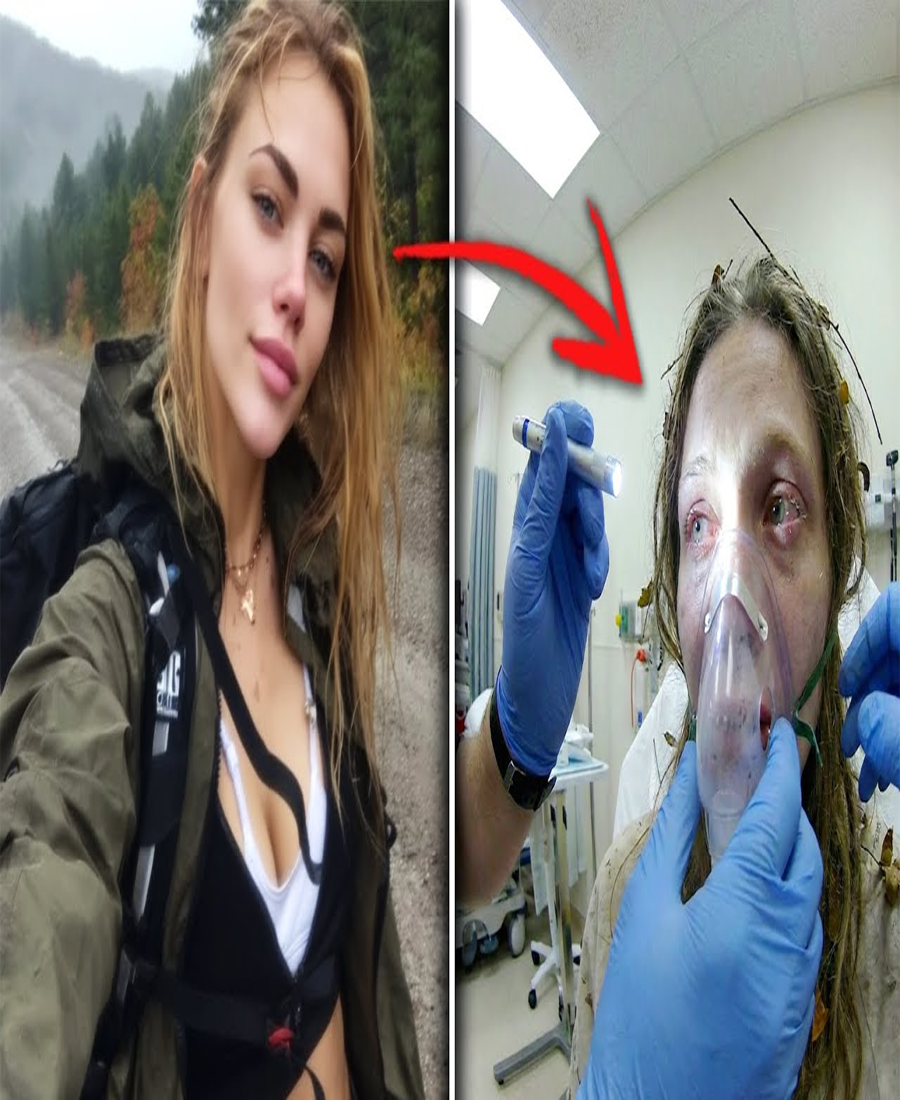

El 7 de noviembre de 2012, Ana Patricia Ruiz, de 19 años, salió de su casa en el barrio de Santa María la Rivera, Ciudad de México, para encontrarse con una amiga en el centro comercial Parque Delta. Nunca regresó. Durante 11 años, su familia buscó desesperadamente cualquier rastro de ella. Pusieron carteles en cada esquina, recorrieron hospitales, refugios y hasta la morgue en múltiples ocasiones. La investigación policial llegó a un punto muerto después de 6 meses. Ana Patricia simplemente se había esfumado como si la tierra se la hubiera tragado.

Pero en septiembre de 2023, un turista alemán subió a su blog de viajes una fotografía tomada en 2019 en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca. En el fondo de esa imagen, borrosa, pero inconfundible para quien la conociera bien, aparecía una mujer que se parecía extraordinariamente a Ana Patricia. Lo que nadie imaginaba era que esa fotografía casual desataría una cadena de eventos que revelaría una verdad tan perturbadora como increíble. ¿Cómo pudo una joven desaparecer en la capital más grande de Latinoamérica y terminar fotografiada años después, a más de 500 km de distancia?

¿Y por qué nadie la había reconocido en todo ese tiempo? Santa María la Rivera es uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México, conocido por su kosiosco morisco y sus calles arboladas que contrastan con el caos de la metrópolis circundante.

A principios de los años 2010, era un vecindario en transición, donde familias de clase media que habían vivido allí por generaciones coexistían con nuevos habitantes atraídos por rentas más accesibles que en otras zonas de la ciudad. La familia Ruiz vivía en un edificio de tres pisos sobre la calle Dr. Ale, a pocas cuadras del Museo de Geología. Eran una familia típica de clase media mexicana. El padre Roberto Ruiz trabajaba como contador en una empresa de distribución de materiales de construcción.

La madre, Claudia Salinas era maestra de primaria en una escuela pública del mismo barrio. Tenían tres hijos, Ana Patricia, la mayor, de 19 años, su hermano Daniel de 16 y la pequeña Sofía de 12. Ana Patricia era una joven que no destacaba por ser excepcionalmente hermosa ni particularmente brillante académicamente, pero tenía esa cualidad que muchos llaman carisma silencioso. No era el centro de atención en las reuniones, pero la gente se sentía cómoda a su lado. Había terminado la preparatoria el año anterior y estaba trabajando medio tiempo como cajera en una farmacia mientras ahorraba para estudiar diseño gráfico.

Le gustaba dibujar, sobre todo, retratos a lápiz, y tenía varios cuadernos llenos de bocetos que guardaba debajo de su cama. Era una chica de rutinas predecibles. Cada martes y jueves tomaba clases de inglés en una academia cerca del metro Revolución. Los fines de semana solía reunirse con su grupo pequeño de amigas del colegio, generalmente para ir al cine o simplemente caminar por el centro histórico. No era de salir a fiestas ni de tener una vida social especialmente activa.

Su madre diría después que era una muchacha tranquila de su casa. Una descripción que aunque sonaba a cliché, en este caso era completamente cierta. La relación con sus padres era buena. Sin los conflictos dramáticos que a menudo caracterizan la adolescencia tardía, claro que discutían especialmente con su madre sobre pequeñeces, que si la ropa tirada en el suelo, que si pasaba demasiado tiempo en su teléfono, que si debía ayudar más con sus hermanos menores. Nada fuera de lo común.

Con su padre tenía menos interacción, pero la relación era cálida. Roberto era un hombre callado, de esos que expresan afecto a través de acciones más que palabras. Le daba dinero extra los viernes, le preguntaba cómo iba el trabajo. Se interesaba genuinamente por sus dibujos, aunque no entendía mucho de arte. Con sus hermanos, Ana Patricia tenía la relación típica de hermanos con diferencias de edad. Daniel, a sus 16 años estaba en esa fase de pretender que su hermana mayor no existía, especialmente delante de sus amigos.

Pero en privado todavía acudía a ella cuando necesitaba consejos sobre alguna chica que le gustaba o cuando tenía problemas en la escuela. Sofía, por otro lado, idolatraba a Ana Patricia. Quería vestirse como ella, peinarse como ella, dibujar como ella. Era esa adoración sin filtros que solo una niña de 12 años puede sentir por su hermana mayor. Había un detalle sobre Ana Patricia que muy pocos conocían, algo que ella mantenía cuidadosamente guardado, incluso de su familia más cercana.

Sufría de episodios recurrentes de ansiedad desde los 15 años. No era algo diagnosticado formalmente. Nunca había ido a un psicólogo o psiquiatra. En México, especialmente en familias de clase media tradicional de principios de los 2010, la salud mental todavía era un tema que se evitaba. Los problemas emocionales se resolvían echándole ganas o no pensando tanto. Pero Ana Patricia sabía que algo no andaba bien. A veces, sin razón aparente, sentía que el pecho se le apretaba, que no podía respirar adecuadamente, que las paredes se le venían encima.

Ocurría especialmente en lugares muy concurridos o cuando tenía que tomar decisiones importantes. Había aprendido a manejarlo a su manera. Respiraciones profundas, salir a caminar, escuchar música con audífonos. Nadie notaba sus crisis porque se había vuelto experta en ocultarlas. Solo su mejor amiga, Carla Sánchez, conocía vagamente esta faceta de Ana Patricia. Carla era su confidente desde la secundaria. La única persona con quien se sentía lo suficientemente segura como para admitir que a veces se sentía rara, como si todo fuera demasiado.

Pero incluso con Carla, Ana Patricia minimizaba la gravedad de lo que experimentaba. Decía que eran solo nervios, que a todo el mundo le pasaba de vez en cuando. Carla era en muchos sentidos el opuesto de Ana Patricia, extrovertida, espontánea, un poco irresponsable con el dinero y los horarios. Estudiaba la carrera de turismo en una universidad privada de bajo costo en Tlalnepantla, gracias a una beca parcial y al sacrificio de sus padres. Soñaba con trabajar como guía turística, viajar por el mundo, conocer culturas diferentes.

Tenía esa energía contagiosa que hace que la gente quiera estar cerca, pero también esa ligera imprudencia que a veces la metía en problemas menores. Llegaba tarde, olvidaba compromisos, tomaba decisiones impulsivas. La amistad entre Ana Patricia y Carla funcionaba precisamente por sus diferencias. Carla sacaba a Ana Patricia de su zona de confort. La convencía de hacer cosas que por sí sola nunca haría. Ana Patricia, por su parte, era la voz de la razón la que evitaba que las aventuras de Carla terminaran en desastre.

Se complementaban. En los meses previos a su desaparición. Sin embargo, esa dinámica había comenzado a cambiar sutilmente. Carla había empezado a salir con un chico llamado Eduardo Chávez, que estudiaba en la misma universidad. Eduardo tenía 24 años, trabajaba en un centro de llamadas por las noches y estudiaba durante el día. era de esos tipos que parecen tener todas las respuestas, que hablan con seguridad sobre temas que apenas comprenden, que tienen opiniones fuertes, sobre todo. Ana Patricia no sentía especial simpatía por él, aunque nunca se lo dijo directamente a Carla.

Lo que sí notó fue que Carla comenzó a cancelar planes con ella con más frecuencia, siempre con alguna excusa relacionada con Eduardo, que tenían que estudiar juntos, que los papás de él los habían invitado a comer, que necesitaba ayudarlo con no sé qué. Ana Patricia no era del tipo de persona que confronta o reclama, así que simplemente aceptaba las cancelaciones con un “No te preocupes, nos vemos luego.” Pero por dentro se sentía cada vez más sola. Noviembre de 2012 había llegado con ese clima característico del otoño en la Ciudad de México.

Días todavía cálidos bajo el sol, pero con aire frío que cortaba en las sombras y por las noches. Ana Patricia había trabajado el turno de la mañana en la farmacia ese 7 de noviembre, un miércoles. Había sido un día normal, sin incidentes que merecieran ser recordados. vendió medicamentos, cobró, sonrió mecánicamente a los clientes, pensó en lo que haría cuando tuviera suficiente dinero ahorrado para inscribirse en el curso de diseño gráfico. La cronología de aquel 7 de noviembre de 2012 fue reconstruida minuciosamente por los investigadores en las semanas siguientes.

A las 2 17 de la tarde, Ana Patricia salió de la farmacia donde trabajaba, ubicada sobre Avenida Insurgentes Norte. El gerente de la farmacia, el señor Armando Torres, recordaba perfectamente verla salir porque le había pedido que cerrara bien la puerta al irse, ya que el mecanismo estaba fallando. Ella asintió, cerró cuidadosamente y se despidió con un hasta mañana, que resultaría ser su última interacción con alguien de su entorno laboral. Las cámaras de seguridad de un banco cercano la captaron caminando por Insurgentes Norte a las 2:23 pm con su mochila negra colgada al hombro, revisando su teléfono celular mientras caminaba.

Llevaba unos jeans, una sudadera gris con el logo de una marca de ropa popular y tenis blancos. El cabello castaño oscuro y lacio lo llevaba suelto, cayendo un poco más abajo de los hombros. No había nada en su lenguaje corporal que sugiriera prisa, miedo o preocupación. Solo era una joven más entre millones en la ciudad más poblada del país. Llegó a su casa aproximadamente a las 2:45 pm. Su hermano Daniel estaba en su recámara haciendo tarea cuando la escuchó entrar.

No salió a saludarla, simplemente escuchó que dejaba algo en la cocina, probablemente su mochila, y que subía las escaleras. Su madre, Claudia no estaba en casa. Tenía junta de maestros en la escuela ese día y no regresaría hasta las 6 pm. Su padre estaba en el trabajo. Sofía, la hermana menor, había ido directamente después de la escuela a casa de una amiga para hacer un trabajo en equipo. Entre las 2:45 y las 4:30 pm, Ana Patricia estuvo en casa.

Los registros telefónicos mostrarían después que durante ese periodo envió varios mensajes de WhatsApp a Carla. La conversación era trivial. Comentarios sobre un programa de televisión que ambas seguían. Una queja sobre un cliente grosero en la farmacia. Planes tentativo para verse el fin de semana. Nada que indicara que algo anduviera mal. A las 4:17 pm recibió una llamada de Carla que duró 8 minutos. Ninguna de las dos imaginaba que esa sería su última conversación. Años después, Carla recordaría esa llamada con una claridad dolorosa, revisando cada palabra en busca de señales que quizás pasó por alto.

Carla la había llamado para decirle que Eduardo conocía a alguien que trabajaba en una agencia de publicidad y que tal vez podría conseguirle información sobre cursos de diseño gráfico o incluso alguna práctica profesional no remunerada. Ana Patricia se había mostrado interesada, pero cauta, como era su naturaleza. Preguntó detalles. ¿Quién era exactamente esa persona? ¿Cómo la conocía Eduardo? ¿Era algo serio o solo una posibilidad vaga? Carla, con su entusiasmo habitual admitió que no sabía mucho, que Eduardo apenas le había mencionado de pasada, pero que valía la pena intentar, ¿no?

Ana Patricia estuvo de acuerdo en que sí, que no perdía nada con preguntar. Entonces Carla le propuso algo, porque no se veían ese mismo día. Eduardo estaría en el parque Delta con unos amigos alrededor de las 6 pm y podían aprovechar para que Ana Patricia lo conociera mejor y él le contara sobre ese contacto. Ana Patricia dudó. No tenía ganas particulares de socializar y menos con Eduardo y sus amigos a quienes no conocía. Pero Carla insistió con ese tono de súplica juguetón que usaba cuando quería convencerla de algo.

Ándale, Ana, no seas aburrida. Solo un rato, ni siquiera tienes que quedarte mucho tiempo. Te prometo que va a valer la pena. Finalmente, Ana Patricia aceptó. Quedaron en verse a las 6 pm en la entrada del centro comercial Parque Delta, del lado de avenida Cuautemoc. Carla le dijo que llegaría unos minutos tarde porque venía desde Tlalne Pantla, pero que no se preocupara, que Eduardo y sus amigos ya estarían ahí. Después de colgar, Ana Patricia se cambió de ropa, se quitó la sudadera gris y los jeans y se puso un vestido sencillo de mezclilla con unas

mallas negras debajo y una chamarra de cuero sintético que le había prestado Carla meses atrás y que todavía no devolvía. se maquilló ligeramente, algo inusual en ella para una salida casual. Su hermano Daniel la vio salir de su cuarto alrededor de las 4:40 pm. Le preguntó a dónde iba y ella respondió con tono casual, “Al Delta a ver a Carla.” Daniel le pidió que le trajera unas papas fritas de cierta marca que solo vendían en el supermercado de ese centro comercial.

Ella le dijo que lo intentaría sin comprometerse a nada. A las 4:52 pm salió de su casa. Daniel la escuchó cerrar la puerta de la calle. Esa fue la última vez que alguien de su familia la vio. El parque Delta está ubicado en la colonia Nápoles, aproximadamente a 6 km de Santa María a la Rivera. En condiciones normales de tráfico, el trayecto en transporte público toma entre 40 minutos y una hora. Ana Patricia tomó su ruta habitual.

caminó hasta el metro San Cosme. Tomó la línea dos en dirección a Cuatro Caminos, hizo transbordo en Bellas Artes a la línea 8o en dirección a Garibaldi y se bajó en San Juan de Letrán. Desde ahí tomaría un microbús o caminaría los últimos 15 minutos hasta el centro comercial. Las cámaras del metro captaron su entrada a la estación San Cosme a las 5:03 p.m. Después de eso desapareció del registro visual. El metro de la Ciudad de México en 2012 no tenía cámaras de seguridad en todas las estaciones y menos en los andenes o dentro de los vagones.

Era perfectamente posible que alguien recorriera la red completa sin ser captado por ninguna cámara después de la entrada inicial. A las 6:15 pm, Carla llegó a la entrada del parque Delta. Eduardo y dos de sus amigos ya estaban ahí. Esperaron 15 minutos. Carla le mandó un mensaje de WhatsApp a Ana Patricia. Ya llegué. ¿Dónde estás? El mensaje fue entregado, lo que significaba que el teléfono de Ana Patricia estaba encendido y con señal, pero no fue leído. Carla llamó.

El teléfono sonó varias veces y entró al buzón de voz. A las 6:45 pm, Carla empezó a preocuparse genuinamente. Llamó de nuevo. Misma situación. Sonaba, pero no contestaban. Envió varios mensajes más. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Avísame si no pudiste venir. Ninguno fue leído. A las 7:10 pm, Carla llamó a la casa de Ana Patricia, contestó Daniel. Le preguntó si su hermana estaba ahí. Daniel le dijo que no, que había salido desde las 4:50 pm para verse con ella.

Carla sintió el primer atisbo de pánico real. Claudia Salinas llegó a su casa a las 7:30 pm, cansada después de la larga junta escolar. Encontró a Daniel en la sala viendo televisión. Le preguntó por Ana Patricia. Daniel le contó que había salido a verse con Carla y que todavía no regresaba. Claudia no le dio mayor importancia inicialmente. Ana Patricia tenía 19 años. No era raro que se quedara fuera hasta las 9 o 10 pm cuando salía con amigas.

Pero a las 8:20 pm, Carla llamó a la casa de nuevo. Esta vez habló directamente con Claudia. le explicó con voz cada vez más angustiada que Ana Patricia nunca había llegado al centro comercial, que no contestaba el teléfono, que los mensajes no habían sido leídos. Claudia sintió que algo en su estómago se retorcía. Intentó mantener la calma. Le dijo a Carla que tal vez el teléfono se había quedado sin batería, que quizás había decidido ir a otro lado, que seguro pronto llegaría a casa o llamaría.

Pero cuando colgó, Claudia inmediatamente marcó el número de Ana Patricia, sonó cinco veces y entró al buzón. Volvió a marcar, misma situación y otra vez y otra. A las 8:45 pm llamó a su esposo Roberto, que todavía estaba en la oficina terminando un trabajo atrasado. Le explicó la situación intentando no sonar demasiado alarmista, pero sin poder ocultar completamente su inquietud. Roberto le dijo que se quedara tranquila, que él llegaría a casa en 30 minutos y que juntos decidirían qué hacer.

Cuando Roberto llegó a las 9:25 pm y Ana Patricia seguía sin aparecer y su teléfono seguía sin ser contestado. Los mensajes de WhatsApp que tanto Claudia como Carla habían enviado continuaban sin leerse. Roberto, un hombre práctico que generalmente minimizaba las preocupaciones, tampoco pudo negar que la situación era extraña. Patricia no era de las personas que desaparecían sin avisar y mucho menos de dejar de contestar el teléfono durante horas. A las 10:0 pm, Roberto tomó la decisión de ir personalmente al parque Delta.

Claudia se quedó en casa por si Ana Patricia llamaba o regresaba. Daniel, que había estado escuchando todo con creciente preocupación, preguntó si podía acompañar a su padre. Roberto estuvo de acuerdo. Necesitaba hacer algo, moverse, no quedarse sentado esperando. Llegaron al centro comercial a las 10:50 pm. Recorrieron todas las plantas, revisaron las tiendas que todavía estaban abiertas. Preguntaron a los guardias de seguridad si habían visto a una joven con las características de Ana Patricia. Nadie recordaba haberla visto.

Roberto pidió hablar con el jefe de seguridad. mostró una foto de Ana Patricia en su teléfono. El jefe de seguridad revisó las grabaciones de las cámaras de las últimas horas, enfocándose en la entrada principal, donde se suponía que ella y Carla se verían. Ana Patricia no aparecía en ninguna grabación. Eso significaba que nunca había llegado al centro comercial. Algo había pasado en el camino. Regresaron a casa pasada la medianoche. Claudia no había recibido ninguna llamada, ningún mensaje.

A la 1:30 am. 8 de noviembre, Roberto y Claudia tomaron la decisión de ir a la delegación de policía más cercana a presentar una denuncia por desaparición. El oficial de guardia, un hombre de unos 45 años con cara de haber visto y escuchado todo, tomó la información con una mezcla de profesionalismo rutinario y escepticismo apenas disimulado. les dijo lo que les dicen a casi todas las familias en esa situación, que es muy pronto para alarmarse, que la gran mayoría de jóvenes de esa edad que desaparecen aparecen a los pocos días, que probablemente se fue con el novio o con amigas sin avisar.

Claudia, con voz temblorosa pero firme, le explicó que Ana Patricia no tenía novio, que no era de ese tipo de chicas, que algo definitivamente andaba mal. El oficial asintió con paciencia fingida y prometió que iniciarían la investigación de inmediato, aunque era claro por su tono que no le daba particular urgencia al caso. A las 6:0 a del 8 de noviembre, después de una noche sin dormir, Roberto empezó a llamar a hospitales. Comenzó por los más cercanos a la ruta que Ana Patricia habría tomado y fue expandiendo su búsqueda.

Claudia, por su parte, llamó a todas las amigas de Ana Patricia que conocía. Aunque el círculo social de su hija era pequeño, nadie sabía nada, nadie la había visto. A las 9 cero a, Carla fue a la casa de los Ruis. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Se sentía abrumadoramente culpable. Si ella no hubiera insistido en que se vieran, si no hubiera propuesto ese encuentro con Eduardo, nada de esto habría pasado. Claudia la abrazó y le dijo que no era su culpa.

Aunque en el fondo, en algún rincón oscuro de su mente, una parte de ella sí culpaba a Carla. Es la naturaleza humana buscar a quién culpar cuando algo terrible sucede sin explicación aparente. Los primeros días fueron una borágine de actividad frenética. Roberto y Claudia imprimieron cientos de volantes con la foto de Ana Patricia y sus datos. Los pegaron en postes, en paradas de autobús, en estaciones del metro, en tiendas. Pidieron permiso para poner algunos en escuelas y centros comunitarios.

La imagen de Ana Patricia sonriendo en una foto de su graduación de preparatoria se multiplicó por toda la colonia y zonas aledañas. Desaparecida Ana Patricia Ruiz, 19 años, vista por última vez el 7 de noviembre de 2012. Debajo los números de teléfono de la familia y una súplica. Si tiene información, por favor comuníquese. La policía realizó las diligencias básicas. entrevistaron a Carla en varias ocasiones, revisando cada detalle de su última conversación con Ana Patricia. Entrevistaron a Eduardo Chávez, aunque él había estado en el centro comercial con amigos en el momento en que Ana Patricia desapareció, lo cual fue corroborado por múltiples testigos y por las cámaras de seguridad del lugar.

Revisaron el historial del teléfono celular de Ana Patricia. La última actividad fue a las 5:47 pm cuando el teléfono hizo ping en una torre de telecomunicaciones cercana a la estación del metro Pino Suárez en la línea dos. Eso era extraño. Si Ana Patricia iba al parque Delta, no tenía sentido que su teléfono apareciera cerca de Pino Suárez, que estaba en dirección opuesta. Los investigadores concluyeron que probablemente ella había cambiado de planes o había decidido ir a algún otro lugar primero, pero no había forma de saber con certeza.

Después de las 5:47 pm, el teléfono se apagó o se quedó sin batería y nunca volvió a conectarse a ninguna red. revisaron sus cuentas de redes sociales. Tenía Facebook, pero lo usaba principalmente para ver fotos de otras personas, no para publicar. Su último post era de dos semanas antes, una foto de un atardecer desde la azotea de su edificio con el caption Bonita tarde, nada revelador. No tenía Twitter ni ninguna otra plataforma. Entrevistaron al gerente y compañeros de la farmacia donde trabajaba.

Todos coincidieron en que Ana Patricia era una empleada confiable, callada, sin problemas con nadie. Nadie recordaba ningún cliente que le prestara atención de manera inapropiada o que la hubiera hecho sentir incómoda. Era solo una cajera más en una farmacia de cadena. Revisaron las cámaras de seguridad disponibles a lo largo de la ruta probable. La vieron entrar al metro San Cosme. Después de eso, nada. Era como si se hubiera esfumado en el aire. A medida que pasaban las semanas, la cobertura mediática inicial comenzó a desvanecerse.

El caso de Ana Patricia Ruiz se convirtió en uno más entre los miles de personas que desaparecen cada año en México. Los noticieros locales le dedicaron algunos minutos en las primeras semanas, pero pronto pasaron a otras noticias más urgentes, más espectaculares, más vendibles. La realidad es que las desapariciones, especialmente de mujeres jóvenes, eran tan comunes que ya no tenían el impacto que deberían tener. Los primeros 6 meses después de la desaparición de Ana Patricia fueron un infierno para la familia Ruiz.

Claudia cayó en una depresión profunda que la obligó a tomar licencia de su trabajo como maestra. Pasaba días enteros en pijama, sin bañarse, revisando obsesivamente el teléfono por si Ana Patricia llamaba, mirando fijamente la puerta esperando que se abriera, su hija entrara como si nada hubiera pasado. Roberto se convirtió en un hombre poseído por la búsqueda. Después del trabajo, en lugar de ir a casa, recorría colonias. Preguntaba a personas en situación de calle si habían visto a alguien como Ana Patricia.

Visitaba albergues y casas de asistencia. Los fines de semana organizaba búsquedas con voluntarios en terrenos valdíos y zonas poco transitadas. Cada vez que aparecía un cuerpo no identificado de mujer joven en la ciudad o alrededores, Roberto era uno de los primeros en ir a verificar si era su hija. Cada vez que no lo era, sentía un alivio culpable mezclado con desesperación renovada. Daniel, a sus 16 años no tenía las herramientas emocionales para procesar lo que estaba pasando.

En la escuela, sus calificaciones cayeron drásticamente. Dejó de hablar con sus amigos, se volvió irritable, agresivo, con la menor provocación. En casa se encerraba en su cuarto durante horas, a veces con la música tan alta que sus padres tenían que golpear la puerta gritando que la bajara. Otras veces, en silencio absoluto, que era aún más preocupante. Claudia y Roberto, sumidos en su propio dolor, no tenían energía emocional para atender adecuadamente el duelo de su hijo. Sofía, a sus 12 años, fue quizás quien mostró la reacción más desconcertante.

Después de las primeras semanas de lágrimas y pesadillas, pareció adaptarse a la nueva realidad con una facilidad que perturbaba a sus padres. Volvió a su rutina escolar, seguía haciendo su tarea, veía la televisión, reía con sus amigas. Era como si hubiera desarrollado un mecanismo de compartimentalización emocional demasiado sofisticado para su edad. Simplemente no hablaba del tema. Si alguien mencionaba a Ana Patricia, Sofía cambiaba de tema o se retiraba de la habitación con alguna excusa. Años después, cuando Sofía era adulta, admitiría en terapia que durante ese periodo había creado una fantasía elaborada en su mente.

Ana Patricia simplemente se había ido a vivir a otro país. Estaba feliz en algún lugar lejos y algún día volvería con historias increíbles. era la única manera que su cerebro de niña había encontrado para no colapsar bajo el peso de la incertidumbre. Carla tampoco salió ilesa. La culpa la consumía de formas que no podía expresar completamente. Terminó su relación con Eduardo tres meses después de la desaparición de Ana Patricia, incapaz de mirarlo sin recordar esa tarde que había organizado y que nunca debió haber sugerido.

Empezó a tener ataques de pánico, especialmente cuando veía a jóvenes que se parecían a Ana Patricia en la calle. Tuvo que tomar terapia psicológica por primera vez en su vida. visitaba a la familia Ruiz cada dos o tres semanas durante el primer año, llevando comida que había preparado o simplemente sentándose en silencio con Claudia. Pero con el tiempo esas visitas se volvieron más esporádicas, no porque dejara de preocuparse, sino porque cada visita era un recordatorio doloroso de su rol en los eventos de aquel día.

Para el tercer año, las visitas se habían reducido a ocasiones especiales. El cumpleaños de Ana Patricia, el aniversario de su desaparición, la investigación policial oficialmente seguía abierta, pero en la práctica se había estancado completamente después de los primeros 6 meses. No había nuevas pistas, no había testigos, no había evidencia física de ningún tipo. El detective a cargo del caso, un hombre llamado Jiménez, que estaba a pocos años de su jubilación, había visto cientos de casos similares a lo largo de su carrera.

Le dijo a Roberto con una honestidad brutal que no todos los policías se atreven a expresar, que sin evidencia concreta o testigos, las probabilidades de encontrar a Ana Patricia disminuían dramáticamente con cada día que pasaba. Mire, señor Ruiz”, le había dicho Jiménez durante una de las últimas reuniones significativas que tuvieron, no le voy a mentir. En casos como este, si no aparece evidencia en los primeros tres meses, las posibilidades son difíciles, pero eso no significa que vamos a cerrar el caso.

Cualquier información nueva que llegue se investiga. Su hija está en el sistema, su foto está en la base de datos nacional. Si alguien la encuentra, si ella aparece en algún hospital, si hay algún cuerpo sin identificar que coincida, van a comunicarse con ustedes inmediatamente. Roberto había apreciado la honestidad, aunque le doliera. Era mejor que las falsas esperanzas que algunos otros oficiales les habían dado en las primeras semanas, prometiendo resultados que nunca llegaron. Los años pasaron con esa calidad surreal que tiene el tiempo cuando estás esperando algo que nunca sucede.

La familia Ruiz aprendió a vivir con un agujero permanente en el centro de su existencia. Claudia eventualmente regresó al trabajo porque las cuentas no se pagaban solas y necesitaban mantener el seguro médico. Roberto siguió con su empleo, aunque había perdido cualquier ambición de progresar profesionalmente. Daniel terminó la preparatoria con calificaciones mediocres y decidió no ir a la universidad. En su lugar, consiguió trabajo en un almacén. Sofía creció, entró a la preparatoria, desarrolló su propia vida. La habitación de Ana Patricia se mantuvo exactamente como la había dejado durante los primeros tres años.

Claudia limpiaba el polvo religiosamente cada semana, pero no movía nada de lugar. Los cuadernos de dibujos seguían bajo la cama, la ropa en el closet, los carteles en las paredes. Era un santuario silencioso a una ausencia. Pero después del tercer año, en una tarde de domingo en la que Claudia tuvo un momento de claridad dolorosa, pero necesaria, decidió que era tiempo de hacer algunos cambios, no empacar todo y convertir la habitación en otra cosa. Eso todavía estaba más allá de sus capacidades emocionales, pero sí guardó algunas cosas.

Donó ropa que Ana Patricia ya no podría usar, aunque regresara, reorganizó los espacios. Fue un proceso lento y lacrimógeno, pero también ligeramente liberador. En 2015, 3 años después de la desaparición, la familia tomó una decisión que muchos de sus familiares y amigos consideraron controvertida. organizaron una ceremonia conmemorativa para Ana Patricia, no un funeral, porque no tenían un cuerpo y mantener la esperanza de que estuviera viva era importante para su cordura. Pero sí un evento donde amigos, familia y conocidos pudieran reunirse, compartir recuerdos, llorar juntos y de alguna forma empezar a procesar el duelo que no podía completarse sin certeza.

Carla asistió a esa ceremonia. Fue la primera vez en meses que veía a toda la familia junta. Durante el evento, cuando le tocó el turno de hablar a quien quisiera compartir alguna memoria, Carla se levantó con piernas temblorosas y habló sobre la amistad que había tenido con Ana Patricia. habló de su risa silenciosa, de cómo siempre tenía un chicle o un dulce en su bolsa para compartir, de sus dibujos que capturaban a las personas con una honestidad casi desconcertante de cómo era la única persona que genuinamente escuchaba sin juzgar.

Y al final, con voz quebrada, pidió perdón. Perdón por haberla llamado ese día. Perdón por haber insistido. Perdón por No pudo terminar la frase. Se sentó y lloró en silencio mientras otras personas se levantaban a compartir sus propias memorias. Los años 2016, 2017 pasaron con esa monotonía pesada del duelo crónico. La familia Ruiz aprendió a funcionar alrededor del dolor como gente que aprende a vivir con una lesión permanente. Duele, siempre duele, pero eventualmente aprendes qué movimientos evitar, cómo ajustar tu vida para que el dolor sea manejable.

Para 2019 habían pasado casi 7 años. Ana Patricia habría tenido 26 años. A veces Claudia se preguntaba cómo se vería su hija ahora. ¿Habría cambiado mucho? ¿Seguiría teniendo ese corte de cabello? ¿Habría subido de peso, bajado? ¿Se habría tatuado, perforado algo? Todas esas pequeñas formas en las que las personas cambian física y emocionalmente en su transición de adolescente tardía a adulta joven. Daniel, ahora de 23 años había empezado una relación seria con una chica llamada Mónica, que trabajaba en el mismo almacén.

Mónica sabía sobre Ana Patricia, por supuesto, pero era parte del pasado de Daniel, no de su experiencia directa con él. Eso creaba una distancia emocional que Daniel encontraba a la vez reconfortante y culpabilizadora. Sofía tenía 19 años, exactamente la edad que tenía Ana Patricia cuando desapareció. Esa coincidencia no pasó desapercibida para nadie en la familia. Claudia se volvió súbitamente sobreprotectora con Sofía ese año, llamándola constantemente, pidiéndole que avisara dónde estaba, con quién, cuándo regresaría. Sofía lo toleraba con paciencia, entendiendo de dónde venía, aunque a veces la sofocara.

Roberto había envejecido visiblemente en esos 7 años no solo las canas y las arrugas que son naturales en un hombre acercándose a los 50, sino algo más profundo, una pesadez, una fatiga en los ojos que no desaparecía sin importar cuánto durmiera. Había desarrollado presión alta y problemas estomacales crónicos que su doctor atribuía directamente al estrés prolongado. La búsqueda activa había cesado hace años, pero Roberto todavía mantenía ciertos rituales. Una vez al mes visitaba la delegación de policía para preguntar si había alguna novedad.

Nunca la había. Revisaba periódicamente bases de datos en línea de personas desaparecidas y encontradas. Llamaba a organizaciones de apoyo a familias de desaparecidos. Mantenía actualizado el perfil de Ana Patricia en redes sociales dedicadas a búsquedas. En las noticias constantemente había reportes sobre fosas clandestinas descubiertas en diferentes partes del país, sobre cuerpos encontrados en terrenos valdíos, en canales de aguas negras, en tambos de ácido. Cada noticia era como una puñalada. Cada cuerpo no identificado era una posibilidad que Roberto tenía que verificar, consciente de que confirmar que era Ana Patricia sería devastador, pero que no saberlo era su propia forma de tortura.

México, en esos años estaba sumido en una crisis de desapariciones que los medios ya ni siquiera cubrían con la urgencia que merecía. Decenas de miles de personas desaparecidas, la mayoría nunca encontradas. Familias enteras dedicando su vida a buscar, madres convirtiéndose en investigadoras forenses aficionadas, aprendiendo a usar varillas de metal para detectar el olor característico de descomposición en la tierra, excavando con sus propias manos en busca de sus hijos. Claudia había asistido a algunas reuniones de madres de desaparecidos en sus primeros años de búsqueda, pero había dejado de ir porque le resultaba emocionalmente insostenible escuchar historia tras historia de jóvenes que nunca regresaron, de investigaciones que nunca avanzaron, de autoridades que no hicieron lo suficiente.

Era un espejo demasiado claro de su propia tragedia, multiplicado por miles. Comunidad de Santa María la Rivera. Mientras tanto, había seguido su curso. Los vecinos que habían ayudado en las búsquedas iniciales habían retomado sus vidas. La foto de Ana Patricia en los postes y paredes había sido cubierta por otros anuncios, otras tragedias, otras vidas. Es la naturaleza de la vida urbana. Todo es eventualmente cubierto, reemplazado, olvidado. Pero para la familia Ruiz, cada día 7 de noviembre era como vivir el desaparecimiento de nuevo.

Ese día, sin importar qué estuvieran haciendo, se detenían. Era un día de luto renovado, de memorias compartidas, de lágrimas que ya no venían con la misma intensidad de los primeros años, pero que seguían siendo reales. En 2020, con la llegada de la pandemia, el mundo entero se detuvo. Las búsquedas de personas desaparecidas se volvieron aún más complicadas con las restricciones de movilidad. Roberto, considerado de riesgo por su presión alta, tuvo que quedarse en casa durante meses. La impotencia de no poder siquiera hacer sus rituales mensuales de verificación lo hundió en una depresión que Claudia no había visto en él desde los primeros años.

Pero la vida, de esa forma terca que tiene, continuaba. Y a veces, cuando menos lo esperas, el pasado regresa de formas que nadie podría haber predicho. Klaus Hoffman era un ingeniero alemán de 47 años, con una pasión por los viajes que había desarrollado después de un divorcio difícil en 2015. Había descubierto que explorar culturas diferentes era su forma de sanar, de encontrar sentido más allá de su trabajo técnico en una empresa de energías renovables en Stuttgart. Cada año tomaba sus vacaciones y elegía un destino diferente, preferiblemente lugares fuera de las rutas turísticas típicas.

En febrero de 2019 había elegido México, no los destinos de playa que todos conocen, sino el interior del país, las comunidades indígenas, los pueblos que mantienen tradiciones ancestrales. Su itinerario incluía Oaxaca, específicamente pequeños pueblos en la sierra norte, donde se practicaban oficios tradicionales y se hablaban lenguas que precedían la conquista española. Klaus tenía un blog de viajes modesto que había comenzado como forma de documentar sus experiencias para sí mismo, pero que con los años había ganado unos cuantos cientos de seguidores.

No era influencer ni tenía pretensiones de serlo. Solo le gustaba escribir sobre lo que veía, compartir fotografías, reflexionar sobre las diferencias culturales que descubría. Durante su estancia en Oaxaca, contrató los servicios de un guía local para visitar algunos pueblos de más difícil acceso en la Sierra Norte. Uno de esos pueblos era San Juan Yí, una comunidad zapoteca de aproximadamente 800 habitantes, ubicada a unos 2400 m sobre el nivel del mar, rodeada de bosques de pino y niebla perpetua.

El pueblo se dedicaba principalmente a la agricultura de subsistencia y a la producción de textiles tradicionales. Era el tipo de lugar donde todo el mundo se conoce, donde las tradiciones se mantienen no por nostalgia, sino por necesidad práctica, donde el español y el zapoteco se mezclan naturalmente en las conversaciones. Klaus llegó a San Juan Yaí el 24 de febrero de 2019. Le interesaba particularmente documentar el proceso de teñido natural de lanas utilizando plantas locales, una técnica que las mujeres del pueblo habían perfeccionado durante generaciones.

Su guía lo llevó al taller comunitario, donde varias mujeres trabajaban en diferentes etapas del proceso, cardando lana, hilando, tiñiendo, tejiendo. Klaus, con su cámara reflex tomó decenas de fotografías. Algunas eran primeros planos de las manos trabajando la lana, otras capturaban los colores vibrantes de los tintes naturales y algunas eran tomas más amplias del espacio, mostrando el taller completo con las mujeres en su labor cotidiana. Fue en una de estas tomas amplias donde, sin saberlo, Klaus fotografió a una mujer joven que estaba en el fondo del taller, agachada, organizando ovillos de lana ya teñida.

La foto no era de ella específicamente. Ella era solo un elemento más en la composición general. Su rostro estaba ligeramente girado. El enfoque principal estaba en otra cosa, pero ahí estaba, capturada por la cámara, sin que ni ella ni Klaus le dieran particular importancia al momento. Klaus pasó dos días en San Juan Yaí, hospedándose en una casa familiar que ofrecía cuartos a los pocos turistas que visitaban. Tomó más fotografías, comió mole negro y chapulines, caminó por los senderos del bosque, participó en una ceremonia comunitaria.

Luego continuó su viaje por otros pueblos de la región antes de eventualmente regresar a Alemania. Durante los siguientes meses, Klaus fue procesando y editando las cientos de fotos que había tomado durante su viaje. Subió varias a su blog con descripciones detalladas de sus experiencias. La foto del taller de textiles en San Juan Yí, fue publicada el 15 de abril de 2019 con un pie de foto en alemán que traducido decía: “Mujeres apotecas en San Juan Yaí, manteniendo viva la tradición del teñido natural de lanas.

La paciencia y habilidad que requiere este proceso es asombrosa. La foto obtuvo algunos likes de sus seguidores habituales, un par de comentarios elogiando los colores y la composición, y luego, como sucede con el 99% del contenido en internet, fue rápidamente enterrada por contenido más nuevo, más llamativo, más relevante para los algoritmos del momento. Klaus siguió con su vida. planificó un viaje a Vietnam para 2020 que tuvo que cancelar por la pandemia. Trabajó desde casa durante los confinamientos.

En 2021 viajó a Perú, en 2022 a Marruecos. Su blog continuó siendo una modesta ventana a sus aventuras. Nada viral, nada particularmente especial, solo un hombre documentando sus experiencias de forma honesta y reflexiva. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la familia Ruiz continuaba su vida con esa normalidad forzada que habían construido alrededor del dolor. En septiembre de 2023, 11 años y 10 meses después de la desaparición de Ana Patricia, algo extraordinario sucedió. Sofía Ruiz, ahora de 23 años, estudiaba antropología social en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Estaba trabajando en una investigación sobre comunidades indígenas y preservación de oficios tradicionales para uno de sus cursos. Como parte de su proceso de investigación estaba buscando fotografías y documentación sobre talleres textiles en comunidades de Oaxaca. En su búsqueda por Google, utilizando términos como textiles tradicionales Oaxaca y teñido natural lana apoteca, eventualmente llegó a blogs de viajeros que habían visitado la región. Uno de esos blogs era el de Klaus Hoffman. Sofía empezó a revisar las fotografías tomando notas sobre técnicas, colores, herramientas utilizadas.

llegó a la foto del taller en San Juan Ya la examinó por unos segundos, enfocándose inicialmente en los elementos técnicos que le interesaban para su investigación, pero algo en el fondo de la imagen llamó su atención de forma que no podía explicar completamente. Hizo zoom en la fotografía. Ahí, en el fondo, ligeramente desenfocada, pero visible, estaba una mujer joven agachada organizando ovillos de lana. Sofía sintió un vuelco en el estómago, esa sensación visceral que tienes cuando ves algo que tu cerebro reconoce antes que tu mente consciente pueda procesarlo.

La mujer en la foto tenía el cabello largo y oscuro, rasgos que podrían coincidir con miles de mujeres en México, pero había algo en la forma de su rostro, en la estructura de sus facciones, en la manera en que se agachaba, que le resultaba perturbadoramente familiar a Sofía. Con manos temblorosas, Sofía abrió otra pestaña en su navegador y buscó Ana Patricia Ruiz desaparecida 2012. Aparecieron artículos viejos, la foto de su hermana que había sido compartida miles de veces en redes sociales, grupos de Facebook dedicados a personas desaparecidas.

Abrió la foto más grande que encontró de Ana Patricia. Colocó las dos ventanas lado a lado en su pantalla, la foto de 2012 de Ana Patricia a los 19 años y la foto borrosa de 2019 de una mujer en un taller en Oaxaca. Sofía estudió ambas imágenes durante varios minutos, su corazón latiendo cada vez más rápido. La forma de la nariz, la distancia entre los ojos, la curvatura de las cejas, la línea de la mandíbula. Por supuesto, había diferencias.

La mujer en la foto de Oaxaca era claramente mayor. Su cara había madurado. Había perdido la suavidad adolescente que Ana Patricia tenía a los 19. Pero las estructuras óseas no mienten. Los rasgos fundamentales que definen un rostro permanecen. Sofía intentó calmarse. Se dijo a sí misma que estaba viendo lo que quería ver. que después de 11 años su cerebro estaba proyectando el rostro de su hermana en cualquier mujer que tuviera un parecido vago. Se dijo que miles de mujeres en México podían tener rasgos similares, pero no podía sacarse la imagen de la cabeza.

descargó la foto y utilizó un software de edición que tenía en su computadora para intentar mejorar la calidad, aumentar el contraste, enfocar lo más posible el rostro de la mujer en el fondo. Era frustrante porque la imagen original no tenía suficiente resolución para hacer milagros, pero hizo lo mejor que pudo. Cuanto más miraba, más convencida estaba. Había algo en los ojos, incluso desenfocados en la foto que le recordaba a su hermana. Esa mirada que había visto durante toda su infancia, que había estado presente en miles de momentos cotidianos y que había desaparecido de su vida hace más de una década.

Sofía revisó los metadatos de la foto. Había sido tomada el 24 de febrero de 2019, hace más de 4 años. Si esa mujer realmente era Ana Patricia, había estado viva al menos hasta esa fecha. Y si estaba viva, entonces, ¿seguiría estándolo ahora? Durante horas, Sofía debatió consigo misma sin decirle a sus padres, no quería darles falsas esperanzas. 11 años de dolor habían sido suficientes sin agregar una posibilidad que podría resultar en nada, pero tampoco podía guardar esto para sí misma.

Esa noche a las 9:30 pm, Sofía entró a la sala donde sus padres estaban viendo televisión. Su padre tenía ahora 54 años y se veía más como de 60. Su madre, a los 52 mantenía mejor su apariencia física, pero llevaba en los ojos esa tristeza permanente que nunca la abandonaba completamente. “Mamá, papá”, dijo Sofía con voz temblorosa. “Necesito mostrarles algo, pero no quiero que se emocionen demasiado. Probablemente no es nada, pero les mostró la foto.” Les explicó cómo la había encontrado.

Claudia se acercó a la pantalla de la laptop, entrecerró los ojos, estudió la imagen. Roberto se puso los lentes para ver mejor. El silencio en la sala era absoluto, excepto por el sonido ignorado de la televisión de fondo. “Dios mío”, susurró Claudia después de lo que pareció una eternidad. “Dios mío, se parece a ella. Roberto, no se parece.” Roberto no respondió inmediatamente. Estaba estudiando la foto con una intensidad casi dolorosa. Finalmente, con voz cuidadosamente controlada, dijo, “Se parece, pero han pasado 11 años, Claudia.

Nuestra mente puede hacernos ver lo que queremos ver, pero mira la nariz, mira los ojos”, insistió Claudia. Y ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas. Es ella. Sé que es ella, una madre sabe. Sofía les mostró toda la información. El blog de Klaus Hoffman, la fecha de la foto, la ubicación exacta en San Juan Yae. Roberto inmediatamente preguntó cómo podían contactar al dueño del blog. Sofía ya lo había pensado y había encontrado un formulario de contacto en el sitio.

Esa misma noche, Roberto redactó un mensaje en inglés utilizando Google Translate, explicando la situación, pidiendo cualquier información adicional sobre esa foto, sobre ese viaje, sobre esa mujer. En el fondo lo envió con una esperanza frágil pero real que no había sentido en años. Klaus Hoffman recibió el mensaje dos días después. Al principio pensó que era spam o algún tipo de estafa, porque el internet está lleno de historias inventadas, pero algo en el tono del mensaje, en la desesperación apenas contenida en las palabras, le hizo detenerse.

Revisó su archivo de fotos de ese viaje. Encontró la imagen original en alta resolución. hizo sumen la mujer en el fondo. Realmente no la había notado conscientemente cuando tomó la foto. Comparó con la imagen de Ana Patricia que Roberto había adjuntado en su mensaje. Klaus no era experto en reconocimiento facial, pero sí tenía buen ojo para los detalles, una habilidad desarrollada en años de fotografía y tenía que admitir que el parecido era notable. respondió al mensaje de Roberto adjuntando la foto original en mejor calidad y toda la información que recordaba sobre ese día.

La fecha exacta, el nombre del pueblo, cómo llegar ahí, el nombre de su guía local. También mencionó que había estado en el pueblo solo dos días y que no había interactuado directamente con esa mujer, ni siquiera la recordaba conscientemente. Cuando Roberto recibió la respuesta, sintió una mezcla de emoción y terror. La foto en alta resolución hacía el parecido aún más evidente, pero también significaba que ahora tenían que tomar una decisión. ¿Qué hacer con esta información? La madrugada del 16 de septiembre de 2023, Roberto no pudo dormir.

Pasó horas mirando la foto en su teléfono, haciéndole zoom, estudiando cada píxel del rostro borroso de esa mujer que podría o no ser su hija. A las 6 a tomó una decisión. Iba a ir a San Juan y tenía que verlo con sus propios ojos. Claudia insistió en acompañarlo. Sofía también quería ir, pero sus padres le pidieron que se quedara. Alguien tenía que mantener la normalidad en casa y además si realmente encontraban a Ana Patricia, necesitarían que Sofía estuviera disponible para ayudar con lo que fuera necesario desde la Ciudad de México.

Daniel, ahora de 27 años y viviendo con Mónica en un departamento propio, se enteró de la situación esa misma mañana cuando su madre lo llamó. Su reacción fue de escepticismo, mezclado con un miedo a esperanzar que había perfeccionado durante 11 años. No se ilusionen demasiado. Fue lo único que pudo decir. Roberto y Claudia partieron hacia Oaxaca el 18 de septiembre. Era un viaje de aproximadamente 6 horas en autobús. Llevaban consigo una mochila con ropa para unos días, agua, algo de comida y un folder con fotos de Ana Patricia de diferentes ángulos y años.

incluyendo una proyección computarizada de cómo podría verse a los 30 años que habían mandado hacer 3 años atrás con un software especializado. Durante el viaje, apenas hablaron, Claudia miraba por la ventana viendo como el paisaje urbano de la Ciudad de México gradualmente daba paso a montañas, valles, pueblos pequeños. Roberto intentaba leer noticias en su teléfono, pero no podía concentrarse. Su mente estaba completamente consumida por una sola pregunta y si realmente era ella. Llegaron a la ciudad de Oaxaca al anochecer.

Pasaron la noche en un hotel modesto cerca del centro. Roberto intentó contactar por teléfono al guía que había mencionado Klaus, un hombre llamado Tomás García, que trabajaba con turistas en la región. Después de varios intentos, logró comunicarse. Le explicó la situación, pidió su ayuda para llegar a San Juan Ya algunas preguntas discretas. Tomás, un hombre de unos 35 años que había nacido y crecido en la región, conocía bien San Juan Ya tenía familia ahí, primos y tíos.

Accedió a ayudar, aunque con cierta cautela. le explicó a Roberto que los pueblos de la Sierra Norte son comunidades muy unidas, desconfiadas de extraños, especialmente de gente que llega haciendo preguntas. Tendrían que ser cuidadosos en su aproximación. Al día siguiente, 19 de septiembre, iniciaron el trayecto hacia San Juan Yaí. El camino desde la ciudad de Oaxaca incluía casi 2 horas en carretera pavimentada y luego otros 45 minutos por caminos de terracería que serpenteaban por las montañas. Mientras subían, la vegetación cambiaba.

El aire se volvía más frío y húmedo. La niebla aparecía en parches entre los pinos. San Juan Yaí apareció finalmente como un conjunto de casas dispersas en la ladera de una montaña, rodeadas de bosques y cultivos en terrazas. Era mediodía cuando llegaron. El pueblo tenía esa quietud característica de las comunidades pequeñas durante las horas de trabajo. Algunos niños jugando en una cancha de basketbol improvisada, un par de perros callejeros, el sonido distante de alguien cortando madera. Tomás los llevó primero a casa de uno de sus tíos, don Aurelio, un hombre de unos 60 años que había sido autoridad comunitaria en el pasado y que conocía a prácticamente todo el mundo en el pueblo.

Después de los saludos de rigor y una explicación cuidadosa de la situación, don Aurelio accedió a ayudar. El taller textil está cerrado ahorita porque es temporada de cosecha”, explicó don Aurelio en un español mezclado con palabras en zapoteco. “Pero conozco a las mujeres que trabajan ahí. Si me describen bien a quién buscan, puedo preguntar.” Claudia sacó las fotos de Ana Patricia. Don Aurelio las estudió con cuidado, entrecrando los ojos para ver mejor. Después de un momento, su expresión cambió sutilmente.

Hay una muchacha llegó hace varios años al pueblo, no es de aquí, trabaja ayudando en el taller a veces, también en los cultivos. Es callada, no habla mucho de dónde viene. El corazón de Roberto comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Cómo se llama? Acá le decimos Lupita. No sé si ese es un hombre real. vive en la casa de la familia Fuentes, allá por el lado del cerro. Don Aurelio se ofreció a llevarlos, pero advirtió que tenían que tener cuidado.

Si esa mujer realmente había estado escondida durante 11 años, había una razón. Y si no era quien buscaban, podrían causar problemas innecesarios. Caminaron por caminos de tierra entre las casas del pueblo. Algunos habitantes los miraban con curiosidad, pero sin hostilidad particular. Los visitantes ocasionales no eran tan raros, usualmente familiares de gente del pueblo que venía de la ciudad o turistas que Tomás traía. La casa de la familia Fuentes era una construcción modesta de adobe y madera, con techo de lámina y un pequeño jardín donde crecían calabazas y chiles.

Había gallinas picoteando en el patio. El humo salía de una chimenea improvisada indicando que alguien estaba cocinando adentro. Don Aurelio llamó en voz alta desde la entrada del terreno, como era costumbre en el pueblo. Una mujer mayor de unos 55 años salió de la casa secándose las manos en el delantal. Era la señora Elena Fuentes, una de las tejedoras principales del taller comunitario. Don Aurelio habló con ella en Zapoteco durante varios minutos. Roberto y Claudia no entendían las palabras, pero podían leer el lenguaje corporal.

La señora Elena miraba ocasionalmente hacia ellos con expresión cautelosa. Asentía, fruncía el ceño, volvía a asentir. Finalmente, don Aurelio se giró hacia ellos. Dice que Lupita está en los cultivos ahorita, pero que va a regresar en un par de horas para la comida. Pueden esperar si quieren, pero dice que no sabe si Lupita va a querer hablar con ustedes. Es muy reservada. Claudia sintió que las piernas le temblaban. Estaban cerca. Después de 11 años estaban a horas de posiblemente ver a su hija o de confirmar que era solo una cruel coincidencia, una mujer que se parecía, pero no era ella.

Esperaremos, dijo Roberto con una firmeza que no sentía internamente. Don Aurelio habló brevemente con la señora Elena, quien asintió y los invitó a sentarse en unas sillas de plástico bajo un árbol en el patio. Les ofreció agua y café. Claudia aceptó el agua, pero no pudo beberla. Sus manos temblaban demasiado. Las siguientes dos horas fueron las más largas en la vida de Roberto y Claudia. Intentaron hacer conversación con la señora Elena a través de don Aurelio, pero era difícil concentrarse en banalidades cuando cada minuto se sentía como una eternidad.

El sol había pasado su punto más alto y comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando finalmente escucharon voces aproximándose. Dos mujeres caminaban por el sendero que llevaba hacia la casa. Una era claramente mayor, de unos 40 años. La otra era más joven. Llevaba el cabello recogido en una trenza. Vestía ropa de trabajo sucia de tierra, botas de ule. Estaba ligeramente encorbada, como protegiéndose, como alguien que ha aprendido a hacerse pequeña. Cuando llegaron lo suficientemente cerca para que Claudia pudiera ver su rostro claramente, el mundo se detuvo.

a ella, 11 años mayor, con la piel curtida por el sol y el trabajo en el campo, con el cuerpo más delgado y fibroso, con una expresión en los ojos que Claudia no reconocía, una especie de vacío cuidadosamente construido, pero era ella, era Ana Patricia. Claudia se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó. Un sonido salió de su garganta, algo entre un grito y un soyozo. Ana Patricia, susurró y luego más fuerte. Ana Patricia, la joven que conocían como Lupita, se detuvo en seco.

Su rostro palideció visiblemente, incluso bajo el bronceado. Por un momento, pareció que iba a correr, pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí congelada, mientras todos los mecanismos de defensa que había construido durante 11 años se desmoronaban frente a sus ojos. Roberto se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacer que desapareciera de nuevo. “Hija,” dijo con voz quebrada, “Hija, somos nosotros, somos mamá y papá.” Ana Patricia comenzó a temblar. Lágrimas corrían por sus mejillas, dejando rastros limpios en su rostro sucio.

“No pueden estar aquí”, dijo finalmente con una voz que Claudia reconoció inmediatamente a pesar de los años. “No pueden estar aquí, tienen que irse.” “No nos vamos sin ti”, dijo Claudia también llorando ahora sin control. “No nos vamos sin ti. Te hemos buscado durante 11 años.” “1 años, Ana Patricia.” No me llamo así”, respondió Ana Patricia, pero con menos convicción. “No me llamo así aquí.” La señora Elena intervino hablando en un tono firme, pero no hostil. Dijo algo en zapoteco que hizo que Ana Patricia agachara la cabeza.

Luego se giró hacia don Aurelio y le indicó que los invitaba a todos a entrar a la casa para hablar con más privacidad. Dentro de la modesta vivienda, sentados alrededor de una mesa de madera desgastada, finalmente pudieron hablar. Ana Patricia se había lavado la cara y las manos, pero seguía sin poder mirar directamente a sus padres. La señora Elena preparó té y se quedó cerca como protectora silenciosa. Roberto fue quien rompió el silencio. Necesitamos entender qué pasó, por qué, por qué desapareciste, por qué nunca nos contactaste.

Pensamos que estabas muerta, tu madre, todos nosotros. Ana Patricia cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había tomado algún tipo de decisión interna, con voz monótona, como si estuviera leyendo un guion que había ensayado mil veces en su mente, pero nunca pronunciado en voz alta, comenzó a hablar. Aquel día, el 7 de noviembre, iba camino al parque Delta, como le dije a Daniel. Pero en el metro, en la estación Pino Suárez, donde hice transbordo, me encontré con alguien, un hombre.

No era la primera vez que lo veía. Claudia y Roberto intercambiaron miradas confundidas. Ana Patricia continuó, las palabras saliendo ahora más rápido, como si necesitara sacarlas antes de que el coraje la abandonara. Había empezado a seguirme como dos meses antes. Al principio pensé que era coincidencia que solo usábamos las mismas rutas, pero luego me di cuenta de que aparecía demasiado seguido en el metro cuando iba a mis clases de inglés, cerca de la farmacia cuando salía del trabajo.

Una vez incluso lo vi en nuestra calle como a tres casas de distancia fingiendo que esperaba a alguien. Roberto sintió que la sangre se le helaba. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no nos contaste? Porque no estaba segura, respondió Ana Patricia, y ahora su voz temblaba. Porque me daba miedo sonar paranoica, porque no sé, pensé que era mi culpa de alguna forma, que yo estaba exagerando. Ustedes saben cómo soy, siempre ansiosa, siempre preocupándome por cosas. Pensé que era solo mi mente jugándome trucos.

¿Qué pasó en el metro ese día?, preguntó Claudia suavemente. Ana Patricia tomó aire profundamente. Estaba en el andén esperando el tren de la línea uno para continuar mi camino al Delta y él estaba ahí otra vez. Esta vez me miró directamente, sonríó. Una sonrisa que me hizo sentir sucia. Y entonces se acercó. me dijo mi nombre. Ana Patricia, dijo, como si me conociera, como si tuviéramos algún tipo de relación. Me preguntó a dónde iba. Me entró pánico, un pánico como nunca antes había sentido.

Todas esas veces que lo había visto, todas esas ocasiones en las que me convencí de que era coincidencia, de repente cobraron sentido. Me estaba siguiendo deliberadamente. Sabía mi nombre. ¿Qué más sabía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde estudiaba? El tren llegó. Subí. Él subió también. Se posicionó cerca de mí, demasiado cerca. Me susurró algo que no pude entender bien por el ruido del metro, pero capté suficiente. Algo sobre que me había estado observando, que era especial, que él sabía cosas sobre mí.

Claudia se cubrió la boca con las manos conteniendo un soyo. Roberto tenía los puños apretados tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. En la siguiente estación Balderas, las puertas se abrieron y simplemente corrí. Salí del vagón, subí las escaleras, salí a la calle. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Corrí varias cuadras. Cuando finalmente me detuve, estaba en una calle que no conocía bien y entonces lo vi de nuevo. Había salido también, me estaba buscando.

Vi su cabeza moviéndose entre la gente, escaneando. Me metí en una tienda, una papelería pequeña. La señora detrás del mostrador me preguntó si estaba bien, porque probablemente se veía en mi cara que algo andaba mal. Le dije que había un hombre siguiéndome. Ella me dejó quedarme en la tienda unos minutos. Me dio un vaso de agua. Desde la ventana lo vi pasar por la calle todavía buscando. Esperé como 20 minutos. Cuando salí no lo vi por ningún lado, pero tampoco podía ir al parque Delta.

No podía ir a ningún lugar predecible porque si me había estado siguiendo durante meses, conocía mis rutinas. sabía dónde solía estar. Caminé, no sé por cuánto tiempo, solo caminaba por calles al azar, dando vueltas, asegurándome de que nadie me siguiera. Y mientras caminaba, algo en mi cerebro se quebró. Empecé a pensar, si llamaba a casa, ¿estaría segura ahí? Él sabía dónde vivía. Estaba casi segura. Si iba a casa, lo estaría llevando directo a ustedes, a Daniel, a Sofía.

Y entonces pensé, si desaparecía completamente, si simplemente dejaba de existir como Ana Patricia Ruiz, él no podría encontrarme, no podría encontrar a mi familia. Roberto la interrumpió, su voz áspera por la emoción. Ana Patricia, podríamos haberte protegido. Habríamos ido a la policía. Habríamos habrían hecho qué, lo interrumpió Ana Patricia con una amargura que sus padres nunca le habían escuchado. ¿Cuántas denuncias de acoso se toman en serio en este país? ¿Cuántas mujeres han reportado estar siendo seguidas y nadie hizo nada hasta que fue demasiado tarde.

Yo leía las noticias. Papá, sabía cómo funcionaban las cosas. El silencio que siguió fue pesado porque Ana Patricia tenía razón y todos en esa mesa lo sabían. Sigue contando qué pasó”, dijo Claudia suavemente. “Necesitamos entender todo.” Ana Patricia asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mi teléfono se estaba muriendo. Ya estaba en rojo y pensé, “Si lo apago, si nunca lo vuelvo a encender, no pueden rastrearme. En las películas siempre rastrean a la gente por los teléfonos.

Lo apagué y luego solo seguí caminando. Era de noche ya. No tenía dinero suficiente para un hotel. Dormí en la sala de espera de una terminal de autobuses. Al día siguiente vendí mi teléfono en una de esas tiendas que compran celulares usados sin hacer preguntas. Me dieron como 600 pesos. Era suficiente para un boleto de autobús a algún lugar lejano. ¿Por qué, Oaxaca?, preguntó Roberto. No lo sé. Estaba mirando el tablero de destinos y Oaxaca sonaba lejos, diferente, un lugar donde nadie me conocería.

Compré el boleto durante todo el viaje, cada vez que el autobús se detení. Tenía miedo de que la policía subiera a buscarme, pero nunca pasó. Llegué a Oaxaca sin plan. Los primeros días dormí en albergues baratos. Comí lo mínimo. El dinero se acababa rápido. Sabía que necesitaba trabajo, pero no podía trabajar con mi nombre real. No tenía papeles falsos ni sabía cómo conseguirlos. Una tarde estaba en un parque del centro cuando escuché a un grupo de mujeres hablando en un idioma que no reconocí mezclando español.

Una de ellas notó que las estaba mirando y me preguntó si necesitaba algo. No sé por qué, pero me puse a llorar. Simplemente todo me cayó encima de repente. Esa mujer era la señora Elena. Ana Patricia miró hacia la anciana que estaba escuchando en silencio. Me invitó a comer algo. Le conté no todo, pero suficiente. Que había huido de una situación peligrosa, que no podía volver, que no tenía a dónde ir. Ella me ofreció venir aquí a San Juan.

Yaé. Dijo que en el pueblo siempre necesitaban manos para trabajar, especialmente en temporada de cosecha, que no harían preguntas si yo no quería responderlas. La señora Elena habló entonces en español con fuerte acento. Cuando la vi era solo una niña asustada. Aquí en el pueblo hemos visto muchas cosas. Sabemos que a veces la gente necesita esconderse. No juzgamos. Ana Patricia continuó. Los primeros meses fueron difíciles. Extrañaba a todos cada segundo. Cada noche lloraba. Casi me regreso cientos de veces.

Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba a ese hombre su sonrisa, su voz diciéndome mi nombre. Y pensaba, “¿Y si todavía me está buscando? ¿Y si volver pone en peligro a mi familia?” Y luego, después de un tiempo, empecé a ver las noticias cuando iba al pueblo a conseguir provisiones. Vi carteles con mi foto, vi que me estaban buscando y sentí, no sé cómo describirlo, alivio y culpa y horror, todo mezclado. Alivio porque significaba que me extrañaban, que no solo desaparecí sin que nadie se diera cuenta.

Culpa porque sabía el dolor que estaba causando. horror, porque cada noticia sobre mi desaparición podría llamar la atención de ese hombre, recordarle que existía, que valía la pena buscarme. Así que me convencí de que lo mejor era seguir muerta para ustedes, que era más seguro para todos y mientras más tiempo pasaba, más imposible se volvía la idea de regresar. ¿Cómo iba a explicar 11 años? ¿Cómo iba a justificar todo el dolor que causé? Era más fácil seguir siendo Lupita, una mujer sin pasado que trabaja en los cultivos y tejelana.

Claudia se levantó de su silla, rodeó la mesa y abrazó a su hija con una fuerza que transmitía 11 años de añoranza. Ana Patricia se resistió por un segundo y luego se derrumbó llorando de una forma que probablemente no había llorado en toda una década. Roberto se unió al abrazo y los tres permanecieron así durante largo rato, un nudo de cuerpos y lágrimas y 11 años de ausencia, finalmente, parcialmente llenándose. Cuando finalmente se separaron, Roberto tenía preguntas prácticas.

Ese hombre, ¿podrías describirlo? ¿Podrías identificarlo? Tenemos que reportarlo, iniciar una investigación. Ana Patricia asintió dubitativamente. Puedo intentar, pero fue hace 11 años. No sé si recuerdo su rostro con suficiente claridad. Era alto, como de 35 o 40 años en ese entonces. Cabello corto, oscuro, vestía normal como cualquier persona, nada que destacara particularmente. “Vamos a encontrarlo”, dijo Roberto con determinación y vamos a asegurarnos de que pague por lo que te hizo, por lo que nos hizo a todos.

Pero Ana Patricia negó con la cabeza. No estoy segura de que pueda volver. Aquí estoy. No feliz, pero segura, tranquila. La idea de volver a la ciudad, de estar expuesta de nuevo. No tienes que decidir nada ahora. Intervino Claudia. Pero necesitamos que el resto de la familia sepa que estás viva. Daniel, Sofía, Carla, todos te han llorado durante 11 años. Merecen saber. Ana Patricia pensó por un momento. Puedo llamarlos, pero no prometo volver. Necesito tiempo para procesar todo esto también.

Esa noche, usando el teléfono celular de Roberto, Ana Patricia llamó a su hermana. Cuando Sofía escuchó la voz de su hermana del otro lado de la línea después de 11 años, simplemente gritó. Un grito de shock, de alegría, de incredulidad. Daniel, cuando le tocó su turno de hablar con Ana Patricia, no pudo decir nada coherente durante los primeros dos minutos, solo soyosaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Roberto y Claudia se quedaron en Oaxaca, hospedándose en un hotel en la ciudad, pero visitando San Juan ya diariamente.

Ana Patricia accedió a reunirse con ellos, a hablar, a comenzar el lento proceso de reconexión, pero mantenía su posición. no estaba lista para volver a la ciudad de México. Por su parte, Roberto contactó al detective Jiménez, quien aunque ya estaba jubilado, accedió a ayudar con el caso desde una perspectiva no oficial, con la descripción que Ana Patricia proporcionó del hombre que la había acosado. y revisando grabaciones antiguas del metro de esas fechas que milagrosamente aún existían en algunos archivos, lograron identificar a un sospechoso posible.

Su nombre era Gerardo Ortega, 51 años, en 2023. Tenía un historial de denuncias por acoso que nunca habían progresado más allá de advertencias. En 2015, 3 años después de la desaparición de Ana Patricia, había sido arrestado por acoso agravado a otra joven. Cumplió 2 años de prisión y fue liberado en 2017. Actualmente vivía en Ecatepec. Trabajaba como vigilante nocturno en una bodega. Cuando Roberto se enteró de esto, sintió una furia que no sabía que era capaz de sentir.

Este hombre había destruido a su familia, había robado 11 años de la vida de su hija y había salido básicamente impune. Claudia tuvo que evitar físicamente que Roberto fuera a buscar a Gerardo por su cuenta. Jiménez les aconsejó que procedieran legalmente. Con el testimonio de Ana Patricia podrían construir un caso, pero también les advirtió que sería difícil. 11 años era mucho tiempo. Ana Patricia no había sido físicamente atacada, técnicamente no había sido secuestrada. Ella había huido por voluntad propia, aunque bajo coacción psicológica extrema.

Los abogados defensores tendrían argumentos. Mientras tanto, la noticia de que Ana Patricia Ruiz había sido encontrada viva comenzó a filtrarse primero en círculos pequeños, luego en redes sociales, eventualmente en medios de comunicación. La historia era demasiado extraña, demasiado impactante para no llamar la atención. Joven desaparecida por 11 años, encontrada viviendo en un pueblo remoto de Oaxaca. Todo gracias a una fotografía casual tomada por un turista alemán. Los medios querían entrevistas, la familia declinó todas. Ana Patricia especialmente se horrorizó ante la idea de convertirse en un espectáculo público.

Lo único que aceptaron fue una breve declaración escrita explicando que Ana Patricia estaba viva, que había huido debido a acoso y que pedían privacidad mientras la familia se reunificaba. Carla, cuando se enteró, inmediatamente intentó contactar a la familia. Claudia la invitó a venir a Oaxaca. El reencuentro entre Carla y Ana Patricia fue agridulce. Había genuina alegría de verse después de tanto tiempo, pero también una distancia inevitable. Eran personas diferentes. Ahora, Carla, a sus 30 años tenía un trabajo estable como coordinadora en una agencia de viajes.

Estaba casada. esperaba su primer hijo. Ana Patricia seguía siendo esencialmente la joven de 19 años, congelada en el tiempo de esa tarde de noviembre de 2012, aunque con 11 años de experiencias completamente diferentes. “Perdóname”, le dijo Carla durante su primera conversación a solas. “Si no te hubiera insistido en que fueras ese día, nada de esto habría pasado.” Ana Patricia negó con la cabeza. Habría pasado de todas formas. Tal vez no ese día, pero él estaba escalando. Eventualmente habría hecho algo.

En cierto sentido, huir cuando lo hice puede haber evitado algo peor. La conversación sobre el futuro de Ana Patricia dominaba cada reunión familiar. Daniel y Sofía vinieron a Oaxaca dos semanas después de que fuera encontrada. El reencuentro fue intensamente emocional. Daniel, que ahora era un hombre adulto, abrazó a su hermana y no pudo parar de repetir. Lo siento, debía haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Debía haberlo notado. Sofía, quien tenía la misma edad que Ana Patricia cuando desapareció, se vio confrontada con una versión alternativa de sí misma, un camino que pudo haber tomado bajo circunstancias diferentes.

Ana Patricia se encontraba en una encrucijada imposible. Por un lado, 11 años en San Juan, Ya la habían cambiado. Se había acostumbrado al ritmo lento del pueblo, al trabajo físico, a la comunidad pequeña donde todos se conocían. La idea de volver a la ciudad de México con sus 25 millones de habitantes, su caos, su ruido, le causaba ansiedad paralizante. Por otro lado, sabía que no podía simplemente pedirle a su familia que siguiera sus vidas como si nada mientras ella permanecía escondida.

No era justo para ellos y, francamente, tampoco era sostenible para ella. La aparición de sus padres había roto la barrera psicológica que había mantenido durante 11 años. Ya no podía pretender que Ana Patricia Ruiz estaba muerta. Fue la señora Elena quien finalmente le dio el consejo que necesitaba. Una tarde, mientras trabajaban juntas cardando lana, la anciana le dijo en su mezcla de español y zapoteco, “Llevas 11 años huyendo, pero algunas cosas no se pueden huir para siempre.

Tienes que enfrentar tu miedo o va a perseguirte toda la vida. Vivas donde vivas.” Ana Patricia sabía que tenía razón. El acosador Gerardo Ortega todavía existía, todavía vivía libremente en Ecatepec y mientras él siguiera ahí sin consecuencias por sus acciones, ella nunca estaría realmente segura en ningún lugar. El 24 de octubre de 2023, un mes y una semana después de ser encontrada, Ana Patricia Ruiz regresó a la Ciudad de México por primera vez en 11 años. fue acompañada por sus padres, sus hermanos y, sorprendentemente por la señora Elena, quien insistió en venir para apoyarla.

El viaje fue aterrador para Ana Patricia. Cada kilómetro que la acercaba a la ciudad incrementaba su ansiedad. Cuando finalmente vio el valle de México desplegarse ante ella con su manto de edificios extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, casi le pide a Roberto que diera la vuelta, pero no lo hizo. Respiró profundo, utilizando técnicas que había aprendido de un psicólogo con el que había empezado a hablar por teléfono desde Oaxaca y siguió adelante. La casa en Santa María la Ribera, se veía exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo.

Las calles eran las mismas, pero también habían cambiado en formas sutiles. Nuevos negocios, edificios renovados, más coches, más gente. Ana Patricia entró a su casa familiar con piernas temblorosas. Su habitación había sido parcialmente transformada, pero sus padres habían guardado muchas de sus pertenencias. Cuando vio sus cuadernos de dibujos cuidadosamente preservados, se sentó en su antigua cama y lloró. Los días siguientes fueron de ajuste. Ana Patricia tuvo que obtener nuevos documentos, ya que técnicamente había estado desaparecida y sus identificaciones habían expirado.

El proceso fue burocráticamente complicado, pero eventualmente se resolvió. tuvo que acostumbrarse al ruido constante de la ciudad, tan diferente del silencio de San Juan Ya tuvo que aprender a navegar un mundo donde los teléfonos inteligentes ahora dominaban, donde las redes sociales habían evolucionado en formas que no reconocía, donde 11 años de cambios culturales y tecnológicos la habían dejado ligeramente fuera de sincronía. Pero lo más importante, tuvo que enfrentar su miedo. En noviembre de 2023, Ana Patricia dio su testimonio formal a las autoridades sobre el acoso de Gerardo Ortega.

Fue uno de los días más difíciles de su vida. revisar cada detalle, describir cómo se había sentido, explicar sus acciones, pero lo hizo. El caso legal fue complicado y lento, como Jiménez había advertido. Los abogados de Ortega argumentaron que ella había huido voluntariamente, que no había evidencia física de acoso después de tantos años, que su testimonio no era confiable después de tanto tiempo. Fue frustrante y desgastante. Pero algo inesperado sucedió. Cuando la historia se hizo pública, otras dos mujeres se presentaron con denuncias similares contra Gerardo Ortega de periodos anteriores a 2012.

Habían tenido miedo de denunciar en su momento, pero ver que alguien más se atrevía les dio valor. Con múltiples testimonios el caso se fortaleció. En marzo de 2024, Gerardo Ortega fue arrestado y acusado formalmente de acoso y hostigamiento agravado. El juicio seguiría su curso durante los próximos meses, pero al menos estaba en el sistema enfrentando consecuencias. Para Ana Patricia, saber que estaba bajo custodia, le dio una paz que no había sentido en 12 años. No era venganza lo que buscaba, sino simplemente la certeza de que no podía seguirla, no podía hacerle daño, no podía arruinar más años de su vida.

Lentamente, muy lentamente, Ana Patricia comenzó a reconstruir su vida. Se inscribió finalmente en cursos de diseño gráfico, algo que había querido hacer desde que tenía 19 años. Empezó terapia regular trabajando a través del trauma. la ansiedad, los 11 años de experiencias no procesadas, reconectó con Carla, aunque su amistad ahora era diferente, más madura, con la comprensión de que ambas habían cambiado. Mantenía contacto regular con San Juan Yaí y con la señora Elena, quien se había convertido en una especie de segunda madre para ella.

visitaba el pueblo cada pocos meses, necesitando ese respiro del caos urbano. Parte de ella siempre viviría ahí, en esas montañas nieblas, en la quietud del taller textil. Su relación con su familia también estaba en proceso de sanación. No era simple ni fácil. Había resentimientos que procesar, años perdidos que llorar, dinámicas familiares que reconfigurar. Daniel seguía luchando con culpa por no haber sido un mejor hermano, por no haber notado el acoso que su hermana sufría. Sofía tenía sus propias complicaciones, habiendo idolizado y luego llorado a una hermana que ahora tenía que aprender a conocer como persona real y compleja.

Roberto y Claudia hicieron todo lo posible por apoyarla, pero también tenían que procesar su propio duelo y trauma. Claudia especialmente se obsesionaba con preguntas de y si y si hubiera estado más atenta, ¿y si hubiera notado cambios en el comportamiento de Ana Patricia en los meses previos? Y si hubiera insistido en que le contara qué le preocupaba. Un psicólogo familiar les ayudó a todos a entender que no había culpables en esta historia más allá de Gerardo Ortega.

Ana Patricia había hecho lo que pensó que era necesario para sobrevivir. Su familia había hecho lo mejor que podían con la información que tenían y ahora juntos estaban haciendo lo mejor que podían para seguir adelante. En junio de 2024, casi 2 años después de ser encontrada, Ana Patricia dio una entrevista para un programa especializado en casos de personas desaparecidas. fue su única entrevista pública y solo la aceptó porque quería que su historia sirviera para algo. En esa entrevista habló sobre los signos de acoso que había ignorado, sobre la importancia de confiar en los instintos, sobre cómo el miedo puede hacer que la gente tome decisiones extremas.

habló sobre las miles de personas todavía desaparecidas en México, sobre las familias que seguían buscando, sobre la necesidad de mejores sistemas de apoyo y protección. No justifico mi decisión de desaparecer”, dijo en esa entrevista con una calma que había ganado a través de dos años de terapia intensiva. Fue egoísta de mi parte, no pensar en el dolor que causaría, pero en ese momento, con 19 años, aterrorizada, con ataques de ansiedad que no entendía, eso fue lo único que se me ocurrió hacer.

Y honestamente no sé si volvería a tener el valor de enfrentarlo de otra manera si estuviera de nuevo en esa situación. Lo que sí sé es que ninguna mujer debería tener que elegir entre su seguridad y su familia. La entrevista se volvió viral. Miles de mujeres compartieron sus propias experiencias de acoso, de miedo, de haber sido ignoradas cuando reportaron amenazas. El caso de Ana Patricia Ruiz se convirtió en un símbolo de algo más grande. La falla sistémica en proteger a las mujeres, las consecuencias devastadoras del acoso no atendido y también en una nota más esperanzadora, la posibilidad de encontrar a personas desaparecidas incluso después de años.

Klaus Hoffman, el turista alemán cuya fotografía había sido el catalizador de todo, envió un mensaje a la familia. Expresaba su asombro de que una foto tan casual hubiera tenido consecuencias tan profundas. les ofreció cualquier ayuda que pudieran necesitar y mencionó que seguiría documentando sus viajes, ahora más consciente de que cada imagen captura no solo momentos, sino historias completas de personas que nunca conocerá. Para finales de 2024, Ana Patricia había logrado un equilibrio precario, pero funcional en su vida.