La noche de mi boda, mi suegro irrumpió en nuestra habitación. Me entregó 200,000 pesos y me ordenó, “Vístete y sal por la ventana ahora mismo.” Obedecí sin entender, sin saber que acababa de escapar de una trampa mortal. Esa debía ser la noche más feliz de mi vida, pero se convirtió en el inicio de una pesadilla que cambiaría todo para siempre.

Todo comenzó aquella noche en San Miguel de Allende, cuando las últimas notas del mariachi se apagaron y los invitados comenzaron a marcharse. La casa colonial donde celebramos la boda olía a rosas blancas y tequila. Mi vestido de encaje seguía impecable. Mi corazón latía con la emoción de iniciar mi vida con Diego, el hombre que amaba. Nunca imaginé que en cuestión de minutos todo se desmoronaría. Estaba quitándome los aretes frente al espejo cuando escuché que la puerta se cerraba con fuerza.

Me giré esperando ver a Diego, pero era don Roberto, mi suegro. Su rostro estaba pálido, tenso, completamente diferente al hombre alegre que había brindado por nuestra felicidad apenas una hora antes. En su mano sostenía un sobre abultado. Sofía dijo con voz grave, casi quebrada, tienes que irte ahora. Me quedé paralizada. El corazón se me subió a la garganta. ¿Qué dice, don Roberto? Irme. ¿A dónde? ¿Por qué? Él dejó caer el sobre la cama. Billetes, miles de pesos.

No hay tiempo para explicaciones. Cámbiate de ropa, toma esto y sal por la ventana del baño. Hay un coche esperándote dos cuadras abajo. Ve hacia él y no mires atrás. Mi mente era un caos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mi suegro, un hombre respetado en toda Guanajuato, me pedía que huyera en mi propia noche de bodas? Y Diego, ¿dónde está mi esposo? Don Roberto apretó los labios. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora reflejaban un terror que nunca antes había visto.

Diego está bien. Él está ocupándose de algo, pero tú tienes que irte. Si te quedas, Sofía, no veré amanecer. Ninguno de nosotros lo verá. El pánico se apoderó de mí. Me temblaban las manos mientras él sacaba ropa sencilla del armario, un pantalón oscuro, una blusa, zapatos bajos. Vístete rápido. Mis dedos torpes apenas podían desabrochar el vestido. Las lágrimas comenzaron a caer. Don Roberto, por favor, dígame qué pasa. No puedo irme así sin saber nada. Él se acercó y puso sus manos en mis hombros.

Su mirada era firme, pero desesperada. Escúchame bien. Hace años tu padre y yo hicimos negocios juntos, tierras, propiedades. Cuando él murió quedaron pendientes ciertos papeles. Hay gente que quiere esas tierras a toda costa, Sofía. Y descubrieron que tú eres la heredera legítima. Te quieren a ti para obligarte a firmar. Si no lo haces, su voz se quebró. Harán cosas terribles. El mundo se detuvo. Mi padre, tierras. Yo crecí con mi tía en Querétaro después de que mis padres murieron en un accidente cuando tenía 5 años.

Nunca supe de ninguna herencia. Nunca supe que llevaba sobre mis hombros algo tan peligroso. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Susurré. Para protegerte. Pero ahora que te casaste con Diego, te rastrearon. Tienen gente aquí, Sofía. Gente que iba a irrumpir esta noche. Uno de mis empleados me avisó hace una hora. Por eso tienes que irte ya. Me cambié con manos temblorosas. Don Roberto abrió la ventana del baño que daba al patio trasero. El aire frío de noviembre me golpeó la cara.

Abajo la oscuridad parecía tragárselo todo. Salta al tejado de la cocina, luego baja por la escalera de servicio. Camina hacia la calle Aldama. Un jeta gris te estará esperando. El conductor se llama Esteban. Confía en él. Miré a mi suegro con los ojos inundados de lágrimas. Y usted, y Diego, nosotros nos encargaremos, pero si algo nos pasa, Sofía, júame que seguirás viva. Júame que lucharás por lo que te pertenece. Asentí, aunque no entendía nada. Tomé el sobre con el dinero y lo metí en mi mochila.

Don Roberto me ayudó a salir por la ventana. El tejado estaba resbaladizo. Cada paso era una agonía. Detrás de mí escuché voces fuertes, golpes en la puerta principal. Mi corazón se detuvo. “Corre”, gritó don Roberto desde la ventana. Bajé como pude, raspándome las manos, casi cayéndome. Llegué al patio trasero y corrí hacia la salida. Las calles empedradas de San Miguel estaban desiertas. A lo lejos, las luces de la iglesia brillaban. Corrí con el vestido de novia escondido en mi mochila y el alma destrozada.

Dos cuadras después vi el jetta gris. Un hombre de unos 40 años bajó la ventanilla. Sofía asentí sin aliento. Sí, sube rápido. Me lancé al asiento trasero. El coche arrancó a toda velocidad. Miré hacia atrás y vi luces, movimiento, figuras corriendo. Mi noche de boda se había convertido en una huida desesperada. Y lo peor de todo, no tenía idea de qué tan profundo era el peligro que me perseguía. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse.

Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. El Jetta atravesó las calles oscuras de San Miguel de Allende a toda velocidad. Esteban, el conductor, no decía palabra, solo miraba por el retrovisor cada pocos segundos, como si esperara que alguien nos siguiera. Yo iba en el asiento trasero, abrazada a mi mochila, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas no dejaban de caer. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz quebrada. A un lugar seguro, respondió Esteban sin apartar los ojos del camino.

Don Roberto me pidió que la llevara lejos, muy lejos. Salimos de San Miguel y tomamos la carretera hacia Dolores Hidalgo. La oscuridad de la noche mexicana nos envolvía. Solo se veían las luces del coche iluminando el asfalto y a lo lejos las siluetas de los cerros. Mi mente era un torbellino. ¿Qué había pasado con Diego? Estaba bien, don Roberto. ¿Quiénes eran esos hombres que irrumpieron en la casa? Después de casi una hora de silencio, Esteban se desvió por un camino de terracería.

Llegamos a un rancho pequeño rodeado de nopales y mequites. La casa era humilde, de adobe y tejas rojas. Una mujer nos esperaba en la puerta. Aquí estará a salvo por esta noche, dijo Esteban. Mañana la llevaremos a otro lugar. Bajé del coche con las piernas temblorosas. La mujer, doña Carmela, me recibió con una mirada compasiva. Pasa, hija, debes estar exhausta. Entré a la casa. Olía a leña y a tortillas recién hechas. Había una mesa de madera vieja, algunas sillas y un pequeño altar con una Virgen de Guadalupe iluminada por veladoras.

Doña Carmela me sirvió un vaso de agua y me indicó que me sentara. ¿Usted sabe qué está pasando?, Le pregunté desesperada por respuestas. Ella asintió lentamente. Don Roberto es un hombre bueno. Hizo lo correcto al sacarte de allí. Esos hombres no tienen piedad. ¿Quiénes son? ¿Por qué me buscan? Doña Carmela intercambió una mirada con Esteban. Él suspiró y se sentó frente a mí. Sofía, lo que te voy a contar no será fácil de escuchar. Tu padre, don Ernesto, era dueño de tierras muy valiosas en León.

Tierras que ahora valen millones por el desarrollo industrial de la zona. Cuando murió, esas tierras pasaron a nombre tuyo, pero como eras menor de edad, don Roberto quedó como tutor legal. Me quedé sin aliento. Tierras. Yo soy dueña de tierras. Sí. Y hay un grupo de empresarios sin escrúpulos que quieren quedárselas. Intentaron comprarlas por años, pero don Roberto se negó. Sabía que te pertenecían. Ahora que cumpliste los 25 y te casaste, eres legalmente la dueña. Y ellos lo saben.

Las piezas comenzaron a encajar. Por eso don Roberto me había protegido tanto, por eso me había hecho huir. Si me atrapaban, me obligarían a firmar esas tierras o algo peor. Y Diego, él sabía todo esto. Esteban bajó la mirada. Sí, don Roberto se lo contó hace meses, por eso se adelantó la boda. Pensamos que si te casabas rápido y mantenías un perfil bajo, estarías a salvo. Pero alguien los delató. Sentí una mezcla de traición y alivio. Diego sabía, me había protegido, pero también me había ocultado la verdad.

Esa noche no pude dormir. Me quedé en una habitación pequeña, acostada en un catre, mirando el techo de madera. Afuera, los grillos cantaban y el viento movía las ramas de los mezquites. Cada ruido me sobresaltaba. Tenía miedo de que alguien llegara, de que me encontraran, de que todo terminara mal. Al amanecer, Esteban tocó la puerta. Sofía, tenemos que irnos. Recibí una llamada, don Roberto, lo tienen. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Me levanté de un salto.

¿Qué? ¿Cómo? Anoche, después de que te fuiste, irrumpieron en la casa. Se lo llevaron. Están exigiendo que aparezcas y firmes los papeles. Si no lo haces, amenazan con matarlo. Las lágrimas brotaron sin control. Me dejé caer en la cama, cubriéndome la cara con las manos. Don Roberto, el hombre que me había salvado, ahora estaba en peligro por mi culpa. ¿Y Diego? Pregunté entre soyosos. está escondido tratando de conseguir ayuda. Pero Sofía, tienes que entender algo. Si te entregas, todo habrá sido en vano.

Don Roberto prefiere morir antes que verte caer en sus manos. No puedo dejar que muera por mí, dije con voz temblorosa, pero firme. No puedo. Esteban me miró con seriedad. Entonces tenemos que ser más listos que ellos. Necesitamos un plan. Doña Carmela entró con un teléfono viejo. Llamaron de nuevo. Dicen que tienen a don Roberto en una bodega en León. Quieren que vaya sola, sin policía, sin nadie. Respiré hondo. El miedo me paralizaba, pero al mismo tiempo una fuerza nueva nacía dentro de mí.

No podía seguir huyendo. No podía dejar que don Roberto pagara por protegerme. Tenía que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté mirando a Esteban. Él apretó los puños. Vamos a ir, pero no sola. Tengo amigos, gente de confianza. Entraremos por sorpresa. Pero, Sofía, esto será peligroso. Muy peligroso. Asentí. Ya no había marcha atrás. Mi noche de boda se había convertido en una guerra y estaba dispuesta a luchar, aunque me costara la vida por el hombre que me había salvado y por el futuro que me pertenecía.

Esa misma tarde partimos hacia León. Esteban había contactado a tres hombres de confianza, exmilitares que le debían favores a don Roberto. Viajamos en dos camionetas por carreteras secundarias evitando las casetas. Yo iba callada con el estómago hecho un nudo, pensando en don Roberto encerrado, quizás herido, quizás sufriendo. Llegamos a León al caer la noche. La ciudad brillaba con sus luces, pero nosotros nos dirigimos a la zona industrial, donde las bodegas abandonadas se alineaban como fantasmas de acero y concreto.

Esteban detuvo la camioneta en una calle oscura. Esa es”, dijo señalando una bodega grande con las ventanas rotas. “Mis contactos confirmaron que lo tienen ahí. Hay al menos seis hombres custodiando.” Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. “¿Qué hacemos? Tú te quedas aquí”, ordenó Esteban. “Nosotros entraremos y sacaremos a don Roberto.” “¿No dije con firmeza, yo voy con ustedes, me quieren a mí? Si ven que estoy ahí, tal vez bajen la guardia.

Esteban negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Don Roberto arriesgó todo por mí. No me quedaré aquí esperando. Los hombres se miraron entre sí. Finalmente, uno de ellos, un tipo grande llamado Marcos, asintió. Tiene agallas, pero si algo sale mal, corres. ¿Entendido? Asentí. Me dieron un chaleco, una linterna y un radio. Revisaron sus armas. Yo temblaba, pero traté de mantener la calma. Caminamos en silencio hacia la bodega. La luna apenas iluminaba el camino. A lo lejos se escuchaban perros ladrando.

Nos dividimos. Esteban y Marcos irían por la entrada principal, los otros dos por la parte trasera. Yo me quedaría escondida cerca, lista para actuar si era necesario. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas. De repente escuché gritos, disparos. Mi corazón se detuvo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la bodega. La puerta estaba entreabierta. Adentro el caos. Hombres gritando, luces de linternas cruzándose. Vi a Esteban forcejando con un tipo. Más allá, en el fondo, atado a una silla, estaba don Roberto.

“Papá!”, grité sin pensar. Él levantó la cabeza. Tenía el rostro golpeado, sangre en la frente, pero sus ojos brillaron al verme. Sofía, no, vete. Pero ya era tarde. Uno de los hombres me vio y se abalanzó sobre mí. Traté de correr, pero me agarró del brazo. Su aliento apestaba a alcohol. Mira nada más, la novia fugitiva. Luché, pateé, grité. Marcos apareció de la nada y lo tumbó de un golpe. Corre, Sofía. Corrí hacia don Roberto. Con manos temblorosas intenté desatar las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas.

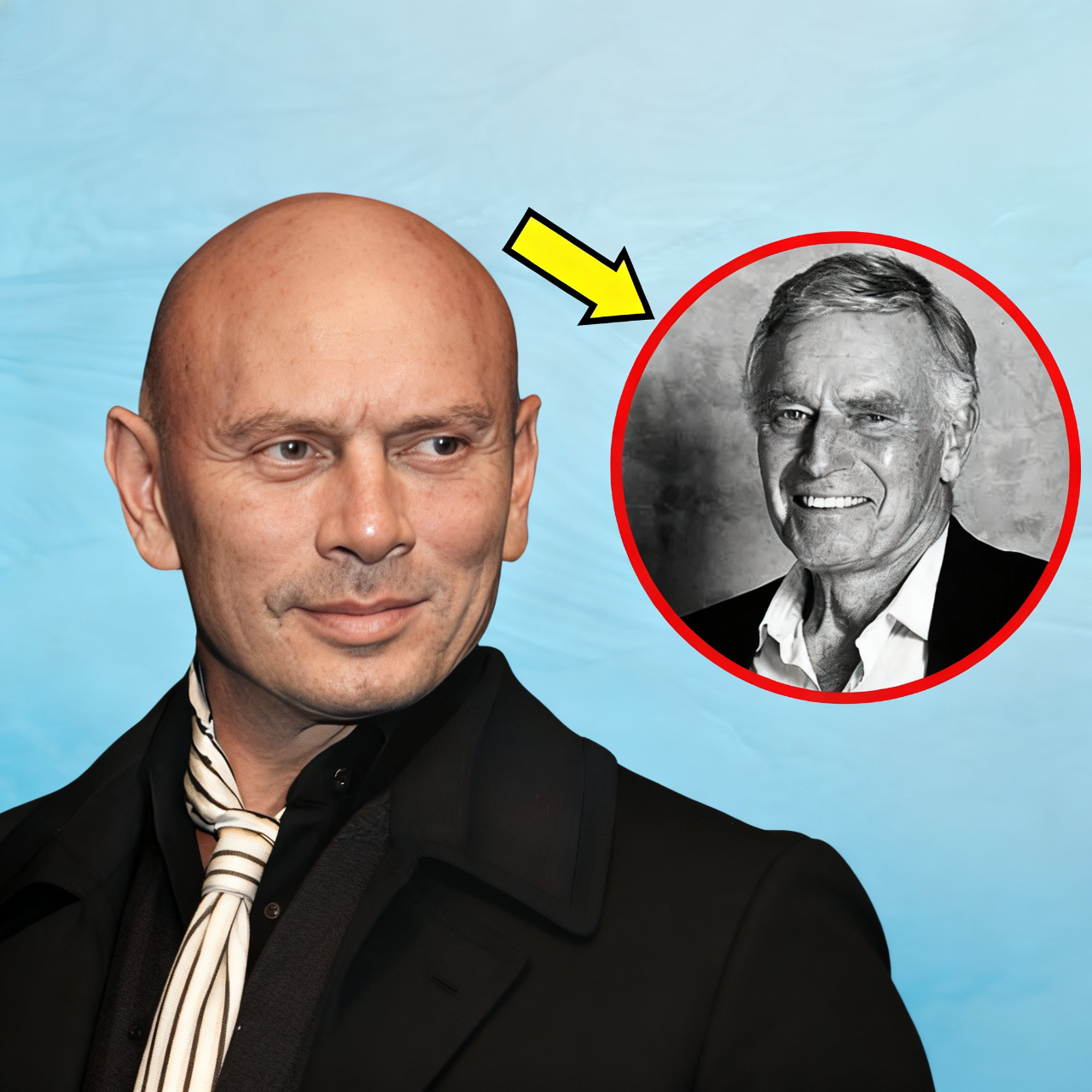

Don Roberto, lo siento, lo siento tanto. Él negó con la cabeza. No te disculpes, hija. Hiciste lo correcto. Ahora sácame de aquí. Finalmente, las cuerdas se dieron. Don Roberto se levantó con dificultad. Cojeaba. Le pasé el brazo por encima de mi hombro y comenzamos a salir. Pero en ese momento, una voz fría resonó en la bodega. Alto ahí me giré. Un hombre de traje entró caminando con calma. Era alto, de cabello gris, con una mirada que helaba la sangre.

Detrás de él más hombres armados. “Señorita Sofía”, dijo con una sonrisa cruel. “Qué valiente de su parte venir hasta aquí. Me ahorra el trabajo de buscarla. ¿Quién es usted?, pregunté temblando. Me llamo Héctor Salazar, empresario y dueño, o al menos pronto lo seré de las tierras que su difunto padre dejó. Tierras que usted va a firmarme ahora mismo. Jamás, dije con voz temblorosa, pero firme. Héctor rió. Jamás. Veamos si cambia de opinión. Chassqueó los dedos y dos de sus hombres arrastraron a alguien más.

Mi corazón se detuvo. Era Diego. Estaba golpeado, sangrando, pero vivo. Diego! Grité, Sofía, no lo hagas”, dijo él con voz ronca. No les des nada. Héctor sacó una pistola y la apuntó a la cabeza de Diego. Firma los papeles o tu esposo muere aquí mismo. Tú decides. El mundo se detuvo. Don Roberto me apretó el hombro. No lo hagas, Sofía. Es una trampa. Si firmas, nos matarán a todos de todas formas. Lágrimas corrían por mi rostro. Miré a Diego, al hombre que amaba con una pistola en la cabeza.

Miré a don Roberto, el hombre que me había salvado. Y luego miré a Héctor, el monstruo que quería robarme todo. “Está bien”, dije con voz quebrada. “Firmaré, pero déjenlos ir primero.” Héctor sonríó. Eres más lista de lo que pensaba, pero no firmas primero, luego veremos. Sacó unos papeles de su saco, los puso sobre una mesa oxidada. Aquí, firma aquí. Di un paso adelante con las manos temblando. Tomé la pluma. Don Roberto me gritó que no lo hiciera.

Diego luchaba contra sus captores, pero yo sabía que no tenía opción. O firmaba o los mataban a ambos frente a mí. Justo cuando la pluma tocó el papel, las sirenas de la policía resonaron afuera. Luces rojas y azules iluminaron la bodega. Héctor maldijo. Sus hombres entraron en pánico. Es una trampa! Gritó uno de ellos. Esteban había llamado a la policía. El caos estalló de nuevo. Disparos, gritos, carreras. Solté la pluma y corrí hacia Diego. Lo abracé mientras los policías entraban en masa.

Héctor intentó huir, pero lo rodearon. Don Roberto se dejó caer al suelo, agotado, pero vivo. Diego me abrazó con fuerza. Pensé que te perdería, susurró. Nunca, respondí llorando. Nunca. Pero mientras los policías esposaban a Héctor y a sus hombres, supe que esto no había terminado. La amenaza había sido neutralizada, pero las heridas, el miedo, el trauma, eso tardaría mucho más en sanar. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse.

Es gratis y me ayuda muchísimo. Los días siguientes fueron un torbellino. Don Roberto fue hospitalizado. Tenía tres costillas rotas, contusiones en todo el cuerpo, pero los doctores dijeron que se recuperaría. Diego también recibió atención médica. Yo, en cambio, no tenía heridas físicas, pero por dentro estaba destrozada. La policía nos interrogó durante horas. Les contamos todo. Las tierras, la herencia, las amenazas, el secuestro. Héctor Salazar fue arrestado junto con sus cómplices. Las investigaciones revelaron que llevaba años intentando apropiarse de tierras ajenas mediante extorsión y violencia.

éramos solo una de muchas familias que había atacado. Pero mientras estaba en el hospital junto a don Roberto, él me tomó la mano y me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Sofía, ¿hay algo más que necesitas saber? Lo miré con el corazón en un puño. ¿Qué cosa, don Roberto? Tu padre. Tu verdadero padre, Ernesto. Él no murió en un accidente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué? Don Roberto respiró hondo con dificultad.

Lo mataron. La misma gente que trabajaba para Héctor querían las tierras desde entonces. Tu madre trató de protegerte, pero también fue asesinada. Por eso te envié con tu tía a Querétaro, para que estuvieras lejos, a salvo hasta que fueras mayor de edad. Las lágrimas brotaron incontrolables. Toda mi vida había creído que mis padres murieron en un accidente de coche. Toda mi vida había cargado con esa tristeza, sin saber que en realidad fueron asesinados por tierras, por dinero, por la codicia de hombres sin alma.

¿Por qué nunca me lo dijo? Susurré. Porque quería que vivieras en paz, aunque fuera por un tiempo, porque sabía que si te enterabas querrías venganza y eso te habría destruido. Diego entró a la habitación en ese momento, se sentó junto a mí y me abrazó. Sofía, yo también lo supe hace poco, por eso me casé contigo tan rápido. Quería protegerte, darte la protección de nuestro apellido, de nuestra familia. Lo miré con ojos llorosos. ¿Me amas? ¿O solo fue por protegerme?

Él me tomó el rostro entre sus manos. Te amo, Sofía, desde el primer día que te vi. Sí, sabía de las tierras, del peligro, pero me casé contigo porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Eres la mujer más valiente que conozco. Lo abracé con fuerza, llorando en su hombro. Tanto dolor, tanta mentira, pero también tanto amor. En los días siguientes, los abogados me explicaron todo sobre la herencia. Las tierras en León valían más de 50 millones de pesos.

Con el desarrollo industrial de la zona, su valor seguiría subiendo. Yo era oficialmente una de las mujeres más ricas de Guanajuato y no tenía idea, pero el dinero no me importaba. Lo que me importaba era la verdad, la justicia para mis padres. Decidí usar parte del dinero para contratar investigadores privados. Quería saber exactamente quiénes habían matado a mis padres. Héctor Salazar estaba en prisión, pero yo sabía que él era solo una pieza. Había más gente involucrada. Un mes después, los investigadores me entregaron un informe.

Dos hombres habían ejecutado el asesinato de mis padres. Uno ya estaba muerto. El otro vivía en Monterrey bajo una identidad falsa. La policía lo arrestó días después. Cuando me llamaron para testificar en el juicio, enfrenté a ese hombre cara a cara. Era viejo, canoso, con la mirada vacía. Le pregunté por qué lo había hecho. Él solo respondió, “Órdenes, me pagaron bien. Sentí asco, rabia, pero también extrañamente alivio. Por fin sabía la verdad. Por fin podía cerrar esa herida.” Don Roberto se recuperó completamente.

Diego y yo volvimos a San Miguel de Allende, pero esta vez a una casa nueva, más segura. Pusimos sistemas de alarma, cámaras, guardias. No íbamos a arriesgarnos de nuevo. Decidí vender parte de las tierras, pero conservar las más importantes. Con el dinero creé una fundación en memoria de mis padres para ayudar a familias víctimas de extorsión y violencia. Quería que su muerte no fuera en vano. Una tarde, mientras Diego y yo caminábamos por las calles empedradas de San Miguel, me detuvo frente a la iglesia donde nos casamos.

¿Sabes? dijo él. Nuestra noche de bodas fue un desastre. Nunca tuvimos esa noche perfecta que soñabas. Sonreí con tristeza. No, pero sobrevivimos y eso es más valioso. Él me abrazó. Podemos tener una segunda noche de bodas, empezar de nuevo, esta vez sin peligro, sin miedo. Solo tú y yo. Asentí con lágrimas en los ojos. Me gustaría eso. Esa noche regresamos a casa, encendimos velas, pusimos música suave y por primera vez desde aquella noche caótica estuvimos juntos como esposos, en paz, en amor, sin sombras, acechando.

Pero incluso en medio de esa felicidad sabía que las cicatrices nunca desaparecerían del todo, que cada vez que cerrara los ojos recordaría el rostro de don Roberto diciéndome que huyera. Recordaría la pistola apuntando a la cabeza de Diego. Recordaría el miedo, el dolor, la pérdida. Y sabía que aunque Héctor estaba en prisión, el mundo seguía lleno de hombres como él, hombres dispuestos a destruir vidas por dinero. Y eso me aterraba. Los meses pasaron. La vida volvió a una especie de normalidad, aunque nunca sería la misma.

Don Roberto se jubiló y se mudó con nosotros. Decía que quería estar cerca, vigilarnos, protegernos. Yo lo llamaba papá porque eso era para mí, un padre. Diego retomó su trabajo en la empresa familiar, pero ahora con un rol más activo. Yo, por mi parte, me dediqué a administrar la fundación. Ayudamos a más de 100 familias en el primer año. Cada historia que escuchaba me rompía el corazón, pero también me daba fuerzas para seguir. Sin embargo, la paz no duró mucho.

Una tarde recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dijo, Héctor Salazar no era el único. Hay más y vienen por ti. Colgé temblando. Le conté a Diego. Él llamó a la policía, pero me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Las amenazas vacías no eran suficientes para abrir una investigación. Esa noche no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Diego instaló más cámaras, contrató más guardias, pero yo sabía que no podíamos vivir así para siempre, encerrados, con miedo.

Días después, uno de los guardias encontró un sobre en la entrada. Dentro, una foto mía tomada desde lejos con una cruz roja sobre mi rostro. Y una nota, las tierras o tu vida. Diego explotó. Ya basta. Vamos a vender todo. No vale la pena. Pero yo negué con la cabeza. No, si cedemos ahora, nunca pararán. Siempre habrá alguien más. Tenemos que enfrentarlos. Don Roberto me apoyó. Tiene razón, hijo. No podemos vivir huyendo. Contraté más investigadores. Rastrearon la llamada, la foto, todo.

Descubrieron que había un grupo nuevo liderado por un hombre llamado Rodrigo Valdés, socio de negocios de Héctor desde prisión. Él había tomado el control de la operación. Decidimos tenderle una trampa. Hice público que estaría en León, en las oficinas del notario, firmando la venta de una de las tierras. Era una mentira, pero la difundimos en redes, en periódicos. Queríamos que Rodrigo mordiera el anzuelo. El día señalado, la policía rodeó la zona. Yo estaba en una sala con cámaras ocultas acompañada de Diego y don Roberto.

Esperamos una hora. Dos horas, nada. Justo cuando pensábamos que no vendría, la puerta se abrió. Entró Rodrigo Valdés, un hombre joven, no mayor de 30 años, con traje caro y sonrisa arrogante. “Señorita Sofía”, dijo sentándose frente a mí. “Qué gusto conocerla por fin. No es mutuo”, respondí con frialdad. El río. Entiendo. Héctor fue un idiota demasiado violento. Yo prefiero los negocios limpios. Por eso estoy aquí. Quiero comprarle las tierras a un precio justo. No están en venta.

Su sonrisa se desvaneció. Todo tiene un precio, señorita. Incluso su tranquilidad. Me está amenazando. Solo le ofrezco una salida. Acepte mi oferta o las cosas se pondrán complicadas. En ese momento, la policía irrumpió. Rodrigo se levantó de un salto, pero ya era tarde. Lo esposaron. En su teléfono encontraron pruebas, mensajes, fotos, planes, suficiente para arrestarlo. Pero mientras se lo llevaban, me miró con odio. Esto no termina aquí, Sofía. Siempre habrá alguien más. Sus palabras me helaron la sangre porque sabía que tenía razón.

En las semanas siguientes, más arrestos, más nombres saliendo a la luz, una red entera de corrupción, extorsión, asesinatos, todo por tierras, por dinero, por poder. Yo colaboré con la fiscalía, di testimonios, entregué documentos, quería que todos pagaran, no solo por mí, sino por mis padres, por las cientos de familias que habían sufrido como nosotros. El juicio fue largo, meses de declaraciones, pruebas, debates, pero al final justicia. Héctor Salazar fue sentenciado a 30 años, Rodrigo Valdés a 25, otros cómplices, apenas menores, pero todos en prisión.

Cuando salí de la corte el día de la sentencia, los periodistas me rodearon. Me preguntaron cómo me sentía, si estaba satisfecha, si por fin tenía paz. Miré a las cámaras y dije, “La justicia se hizo, pero la paz esa es algo que tengo que construir cada día, porque el miedo no desaparece con una sentencia, las cicatrices no sanan con dinero, pero seguiré adelante por mis padres, por mi familia, por todas las víctimas que no tuvieron la suerte que yo tuve.” Esa noche, de regreso en San Miguel, Diego preparó una cena especial.

Don Roberto brindó con tequila. Por la familia, dijo, “por la justicia, por Sofía, la mujer más valiente que conozco. Brindamos, reímos, lloramos porque después de todo el dolor, la pérdida, el miedo, seguíamos juntos, seguíamos vivos y eso era lo único que importaba. Pero esa noche, antes de dormir, miré por la ventana hacia las estrellas y pensé en mis padres, en cómo habrían sido ellos, en qué me habrían dicho si estuvieran aquí. Y aunque nunca lo sabría, sentí su presencia, su amor, su orgullo.

Descansen en paz, susurré. Por fin hice justicia. Por fin están en paz. Cerré los ojos con Diego abrazándome y por primera vez en mucho tiempo dormí sin pesadillas. Pero en el fondo sabía que la lucha nunca termina, que siempre habrá alguien dispuesto a quitarte lo que es tuyo y que la única forma de sobrevivir es estar alerta, siempre alerta. Pasó un año desde aquel juicio. La fundación creció. Ayudamos a más de 500 familias. Compramos tierras para proyectos comunitarios.

Construimos escuelas, clínicas, todo en nombre de mis padres. Diego y yo renovamos nuestros votos. Esta vez una ceremonia pequeña, íntima, solo con don Roberto y algunos amigos cercanos, sin miedo, sin peligro, solo amor. Don Roberto me acompañó al altar, lloró. Yo también estoy orgulloso de ti, hija! Me dijo, tus padres estarían orgullosos. Asentí con el corazón lleno. Gracias, papá, por todo, por salvarme, por amarme como su hija. Él me abrazó fuerte. Siempre serás mi hija. Siempre. La vida continuó tranquila, pacífica, o al menos lo más pacífica que podía ser.

Pero hay noches en las que aún despierto sobresaltada, noches en las que sueño con aquella noche de bodas, con don Roberto dándome el dinero, con la pistola apuntando a Diego. Noches en las que el miedo regresa. Diego me abraza. Estás a salvo, me susurra. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Y yo me aferro a él, sabiendo que aunque el peligro haya pasado, las sombras nunca desaparecen del todo. Hace unos días recibí una carta sin remitente dentro una sola línea.

Nunca olvides que te estamos vigilando. La quemé. No se la mostré a nadie porque sé que si lo hago volverá el caos, las investigaciones, los guardias, el miedo y estoy cansada de tener miedo. Decidí vivir, simplemente vivir, porque eso es lo que mis padres habrían querido, lo que don Roberto arriesgó todo para darme, lo que Diego lucha por proteger cada día. Pero también sé que esa carta no es una broma, que ahí afuera alguien sigue vigilando, esperando, planeando y algún día quizás volverán.

Por eso mantengo las cámaras, los guardias, la alerta, porque aprendí que el peligro nunca se va del todo, solo se esconde. Y mientras escribo esto, sentada en mi casa de San Miguel con Diego durmiendo a mi lado y don Roberto en la habitación de al lado, me pregunto, “¿Valió la pena? ¿Valieron la pena las tierras? ¿El dinero? ¿La justicia?” Y la respuesta es sí, porque no se trata de las tierras, se trata del honor, del legado, de no dejar que los monstruos ganen.

Se trata de vivir con la frente en alto, sabiendo que luchaste, que no te rendiste, que protegiste lo que era tuyo. Pero también se trata de aceptar que algunas batallas nunca terminan, que algunas heridas nunca sanan del todo, que el miedo siempre estará ahí acechando en las sombras y aprender a vivir con eso, a seguir adelante a pesar de todo, porque al final eso es lo único que podemos hacer, vivir, amar, luchar y esperar que sea suficiente.

Cierro este relato sabiendo que mi historia no ha terminado, que tal vez nunca termine, que siempre habrá alguien ahí afuera mirando, esperando, pero no me rendiré porque soy Sofía, la novia que huyó en su noche de bodas, la heredera que enfrentó a los monstruos, la hija que hizo justicia y seguiré adelante pase lo que pase, aunque el miedo nunca desaparezca del todo.